Н.О. И в начале года Бакштейн, Пригов и Свен договорились с директором зала на Автозаводской, что мы там будем делать выставки и нужно было оформить бумаги. В это время вышло постановление Горбачева о работе с неформальными объединениями. Переговоры были сложными, все буксовало, пока Свен не сообщил тете-директору – мол, видите, есть там всякие панки, металлисты, а мы – авангардисты. Вам понятно? Частично поэтому это объединение было названо таким тупым названием "Клуб Авангардистов". Ничего тупее и придумать нельзя было. Это было официальное название, которое зарегистрировали во всех официальных документах. Райисполком давал даже бюджеты на печать типично советских дешевых афиш, одноцветных, а потом название сократилось до КЛАВЫ, что было естественно.

С.В. И в новом сокращении вошло в лексику. На Автозаводской была маленькая сценка, в отдельной комнатке, завешанная работами "Чемпионов Мира" и Жоры. Мы там тоже играли. После 17-й молодежной выставки стало ясно, что всем художникам нужно идти своим путем, отдельно от официальной сцены. С 18-й художники попросту позабирали свои работы. К тому же зал на Кузнецком делили между собой художники и общество "Память". Васильев и его помощники ходили в черных шароварах и офицерских сапогах. Мы там хотели такой партизанский концерт сделать, внедрившись в ряды черносотенцев с песней "Риму-Рим", практически оборотной стороной советского лозунга "Миру-мир". Тема Рима развивалась активно Андреем Филипповым и была созвучна с тем, что произошло в марте 1987-го года в Сандунах.

Н.О. Ближе к весне, зима была затяжная, тяжелая, где-то в начале марта 1987-го года, появилась возможность сделать выставку в Сандуновских банях. Кто-то из "Чемпионов мира" был в родственных отношениях, то ли кто-то знал директора бань, таким образом все это сложилось. В банях был один санитарный день, когда они закрывались от публики на чистку, уборку и так далее. И договоренность была следующей: в течение этого санитарного дня делается вернисаж, выставка висит в течение недели и в следующий санитарный день выставка закрывается. Первая проблема, с которой мы столкнулись – речь шла о прекрасном, удивительной красоты бассейне мужского отделения бань. Значит, априори, ситуация была такая, что в выставке могли участвовать, в виде публики и в виде участников, только мужчины, что сразу создало некое непонятное напряжение. Понятное дело, что без женщин никак не могло обойтись, и для женщин мероприятие открыли тоже. Поскольку баня была вся наша. Мизансцена в итоге получилась очень красивой – все участники были в белых простынях до полу, а публика – голой и в бассейне. Что там висело, было абсолютно неважно. В этом контексте, в создании этой мизансцены, сама выставка была неким формальным поводом.

Сейчас я вспомнил очень смешную историю, что в следующее воскресенье каким-то образом Ерофеев привел на эту выставку Жан-Убер Мартена. Он был тогда директором музея современного искусства Бобур. Куратор и вообще замечательный человек, с которым я с тех пор и знаком. Я присутствовал в какой-то момент в качестве переводчика, и это было очень смешно. Поскольку Жан-Убер пришел в воскресенье, нужно было его как-то туда провести, показать площадку и получить разрешение от директора бани. Двери открылись вместе с клубами пара, что было безумно красиво. Неясно, кто и что директору бани про нас наговорил, но он страшно обрадовался, пришел, сам открыл эту дверь и стал что-то цветастое говорить Жану-Уберу. А я в этот момент оказался переводчиком. И понимаю, что он стал ему рассказывать что-то не очень понятное. Мол, у нас так, а здесь мы подкрасим, а здесь мы подвинтим, а здесь это, а здесь то… Потом выясняется, что ему сказали, что из Парижа приезжает директор. Директор чего? Ну ваш коллега, тоже директор. Он понял, что директор бани. Поэтому, как коллега коллеге с ним делился: зато у нас тут это… Жан-Убер ничего не понимал, и когда я ему объяснил ситуацию – дико порадовался.

С.В. Событие было на самом деле великое, и потому что попало в фильм, и потому что Эндрю Соломон потом книгу написал про московское искусство восьмидесятых годов, Iron Tower. Туда это все попало. Кураж был гениальный. Ольга Свиблова с Евгением Головней тогда свой фильм про арт-среду снимали, "Черный квадрат". А если про концерты "Среднерусской возвышенности" – их было больше десятка и даже одна гастроль в Волгоград. В какой-то момент Таня Диденко устраивала там фестиваль авангардной музыки, и нас позвали. Место показалось мрачным. После концерта мы вышли, встали на какую-то трамвайную остановку. Нам дико захотелось выпить, но нам объяснили – чтобы найти какой-то алкогольный напиток, надо пройти куда-то за балкой. Мы решили этого не делать, поскольку по улицам бродили толпы и, казалось, что войдя в контакт с ними, в Волгограде мы и окончим свое существование… Ну, это была единственная такая гастроль. А из запомнившихся и ярких, – это, конечно же, концерт на Кузнецком. Не в Доме Художника, а в Доме Моделей.

Н.О. Я уже говорил, у нас тогда проходила молодежная выставка, стояла очередь на весь Кузнецкий мост, и участие в ней было связанно с программой вечерних мероприятий, которые проходили или в большом зале, или в запаснике. Там не было концерта "СВ", но состоялся концерт Леши Тегина, замечательный тем, что Тегин привез всю свою мастерскую с улицы Нежданова сюда. У него было полностью автономное от действительности пространство с заклеенными бумагой окнами, через которые открывался вид на Кремль. Привез, поставил на сцену и впервые за лет десять затворничества включил здесь свой пульт с наушниками. Раздался какой-то совершенно нечеловеческий психоделический звук, который продолжался минут двадцать, после чего Алексей все выключил… Тряслись после этого все, был какой-то шок от прослушивания, и, возможно, это и стало последней каплей, почему пришли дядечки из КГБ.

С.В. Мы все эти истории знаем еще по Ивантеевке, когда мы ездили на концерт Зубова с Саульским. Толпа, очереди, бабушки крестятся, потому что из электричек выходит молодежь модная и идет к местному клубу. Страшная, модная молодежь и страшная молодежная мода. Ее боялись не меньше, чем концертов. И вот напротив Дома Художника состоялось нечто подобное. Все, как обычно, строилось на совпадениях и стихийно. Света Куницына там занималась вопросами экспериментальной моды, которой и был показ. Она как раз познакомилась с Троицким, и Артем всех друзей туда позвал. Кати, Филиппова и Микульская показывали свои штуки. К тому же тогда у Васи Шумова ребенок родился, и он привез с собой две сумки портвейна на Кузнецкий мост. Там произошло дополнительное слияние художников, модной молодежи и музыкантов. Петя Мамонов с Рошалем там и познакомились, и подрались. Главное, что никто ничего не понимал – что будет и чем кончится. Ни приглашенные, ни приглашающие – и в этом был весь кайф диких восьмидесятых. Жора Литичевский с Гошей Острецовым перетащили из Дома Художника картины и развесили их в этом пафосном зале с колоннами. Началось с официальной моды; там то ли Зайцев был, то ли еще кто-то. Скучно. Пока их ждали, все успели нагреться и начался неофициальный бардак. Петр с Васей Шумовым и барабанщиком "Центра" сыграли "Досуги-буги" и потом еще "Серый голубь". Потом выступил дуэт "Прощай молодость", а потом уже "СВ", и все окончательно смешалось на сцене. Катя Филиппова показывала свою панк-кутюрную коллекцию, а сама она тогда пришла вместе с Леной Лобачевской и французским бульдогом Пузиковой. Сережа Ануфриев героически и трагически ходил по подиуму, а Маша Великанова засветила Свену тортом в лицо. Это как раз была песня "Девушка-кондитер", и Ануфриев слизывал языком кусочки торта у Гундлаха с лица. Это произвело шокирующее впечатление на всех. Мы даже и не думали, что так получится. Я знал, что что-то готовится, но до последнего момента никто не знал, что.

М.Б. С 1988-го года, когда случился "Сотбис", художники и музыканты стали часто выезжать за границу. Распадались художественные группы и музыкальные коллективы. На вас это все как-то сказалось?

Н.О. Некоторые ездили и до 1988-го года, но в этот период действительно стали там задерживаться. На "СВ" вряд ли это обстоятельство сказалось сразу, и, когда уехал Никита, все еще продолжалось. Но уезжали многие, и для многих персонажей этой среды был понятен термин "чемоданное состояние". Помню, я в 88-м году посетил впервые мастерскую Булатова, было такое красивое зрелище. Совсем пустая мастерская, зато везде приклеены бумажки, окно – "window", дверь – "door". То есть он сидел в абсолютно пустой мастерской и старательно учил английский язык.

С.В. Почему закончилось? Потому что все стали разъезжаться уже сами собой. Ну, и Свен уже не хотел ничего делать. Как-то это все резко кануло и пропало. Осталось только то, что делал Рома Суслов в лаборатории записи. Cчитается, последний концерт "Среднерусской возвышенности" прошел в издательстве "Молодая гвардия". Но еще одно заметное выступление СВ было во время выставки ИСKUNSTВО "Москва – Берлин". 89-й год. Была прогулка по Москва-реке на двух корабликах, на которых были гости и участники выставки. Абсолютно интернациональный рейс, так как куча иностранцев, даже американская девушка по имени Соколов. Потом уже и я поехал в Берлин. На этом была поставлена точка, все. В Берлине было первое "Исkunstво". У меня была подруга Лиза Шмитц, которая меня туда и увезла. Я начал постепенно входить в местную реальность и вообще хотел пожить немного за границей. Это было интересно – потусоваться, сравнить картинки журналов "Роллинг Стоунз" и "Кунстфорум" со своими ощущениями. Потом у меня появилась стипендия годовая. После этого мне предложили проект от Сената, грант годовой. И я втянулся в этот процесс под названием "кюнстфёрдерунг". То есть такой проект с художником – ты работаешь год, и тебе дают деньги на проект, в конце года представляешь вещь. Потом ее продаешь, тебя опять финансируют. А вещь непонятно куда уходит. Потом в какой-то момент мы с Ирой Дубровской сделали проект "Unterwasser", появился ребенок, и это уже стало важной причиной, чтобы остаться. А сейчас появилась Юля, человек близкий по профессии, музыкальная и, к тому же, сценарист. Такой получился тандем. Театр без актеров. То есть мы придумываем с ней какую-то интересную историю, а я уже руками ее исполняю… То, что мы сделали с "Колдунчиками" в Москве, то же мы делаем сейчас и в Берлине, в нынешнем виде это группа Animal cops. Но на самом деле кормлюсь я, если так можно сказать, все равно текстами прошлого и тем драйвом, той идеей, которая была. Когда все еще были живы и деятельны.

М.Б. Что подвигло сделать то, что сделано сейчас? Я имею ввиду попытку собрать старый состав и перезаписать песни "СВ".

С.В. Во-первых, добрая память осталась о том, что было сделано. И было совершенно понятно, что все равно было что-то недоделано. Хотелось все выстроить в какой-то определенный ряд, который можно показать. Потому что песни все были очень хорошие. Свен совершенно гениальный человек. У него был драйв. Я имею в виду тот момент, когда мы писали. Сейчас он вообще об этом слышать ничего не хочет, но нам захотелось это дело продолжить. Сначала мы даже сказали, что это "Среднерусская возвышенность". А потом показалось, что это глупо, и нет уже этого бэнда. Не восстановить. И честней назвать группу "Песни Среднерусской возвышенности".

Н.О. Даже сам географический термин-топоним ушел, его уже нет. Вдруг с годами мы ощутили себя потомками исчезнувшего народа, исчезнувшей Атлантиды. И оказалось, что практически нет никаких документов, свидетельств и, в общем, для меня эта реконструкция – попытка передачи некоего свидетельства – вот такая цивилизация существовала. Это как в той песне о хоральной цивилизации. Хоральным способом спеть, чтобы был услышан этот голос, текст, и это осталось.

Олег Котельников

Художник, поэт, участник субкультурной коммуникации восьмидесятых, автор панковских гимнов.

О.К. В классе пятом, а может быть, шестом ваш покорный слуга воссоединился вновь с Новиковым Тимуром, царствие ему небесное. Конечно же, в советском детстве всегда было время чтобы подумать и порисовать, но мы не рисовали как прочие хулиганы на партах, а исключительно комиксы. Сидели мы с Тимуром на первой парте. Так как она вплотную подходила к кафедре. С которой был виден весь зал, но не первые ряды. Конечно же, всевозможные публикации о молодежной субкультурке не проходили мимо нашего внимания…

М.Б. Иностранные, небось?

О.К. Какие иностранные! Что вы гоните такое. Нормальные советские журнальные публикации критического характера о фильмах, музыке и прочих инновациях. Как сейчас помню журнал "Крокодил" с фотографией Мика Джаггера во весь разворот… а может, и не было фотографий, но описания всяческих безумств рокенролльщиков присутствовали. Конечно же, все это увлекало молодежь нашего класса. Или были еще такие фильмы, по-моему режиссера Рома, где подобные субкультурки были показаны с изнанки. Всяческие антивоенные движение… Большим подспорьем были издания собратьев наших младших по соцлагерю. Всяческие болгарские, польские и чешские журналы. Журнал "Шпилька" польский был неплох в этом плане в восьмидесятые. Даже почему-то в Польшу сразу захотелось поехать. Позднее были приглашения, но ксендзам до сих пор не показался… А в журнале "Шпилька" на последних страницах публиковались фоторепортажи и статьи – такие, как встречи Пендерецкого и Сальвадора Дали. Журнал "Крокодил" обладал прекрасными карикатурами на буржуазное общество. И не менее замечательными художниками-карикатуристами – такими, как Каневский.

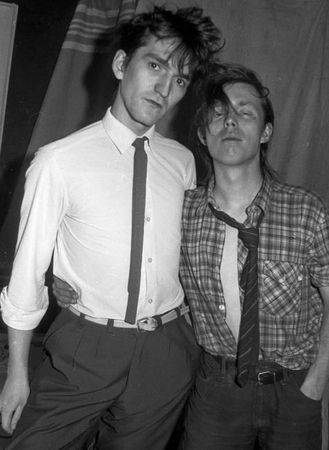

Битнички Тимур Новиков и Олег Котельников, 1984 год. Фото Евгения Козлова

М.Б. Аминадав…

О.К. Да, вот тут подсказывают, Аминадав… С таким именем волей-неволей станешь отличным рисовальщиком… И других неплохих мастеров резца и перышка. Было немало венгерских и кубинских карикатурных сборников, которые тоже тщательным образом изучались. Карикатура – немного другая эстетика, но живописный стиль последующих работ питерских художников от этого каким-то образом пострадал. В последствии, увидев юфиных мужиков, для меня это стало показателем реанимации именно карикатурного стиля. Ну и, естественно, в городе Петра Ильича Чайковского, о коем пока еще идет речь, была собственная субкультурная среда, которая в семидесятые годы развивалась и паразитировала. Это можно было наблюдать, прохаживаясь по солнечной стороне Невского проспекта: то ли в кокнаре, то ли в моче, практически лежали хиппаны, и их никто не трогал. Будучи никому не нужными, эти маргиналы группировались на солнечной стороне проспекта, рядом с кинотеатрами "Новости дня" и "Знание", в которых и шли эти самые фильмы про зарубежные субкультурки. Иногда заходя в теневую сторону проспекта, то бишь в "Сайгон".

"Сайгон" находился в гипотетическом центре города и это было удобным местом для кучкования. Конечно, вся разношерстная молодежная или уже не молодежная…там были люди уже пожившие. Как бы их обозначить… "подснежники оттепели", которые снова стали отогреваться во времена перестройки, и все это было забавным. Причем, помимо лежания, характерной особенностью было перемещение автостопом в никуда, за счет чего вырастали и налаживались связи с другими городами и субкультурками. Помнится, я каждое лето срывался не важно куда, лишь бы сменить обстановку и посмотреть страну. Была одна страна, и все перемещались нормально, поскольку население к художникам относилось дружелюбно. Кто ж знает, что они авангардисты… К тому же – поскольку в понимании населения художник был волосатый бородатый человек, несущий красоту в массы, – таковые персонажи были частенько задействованы на местах. Ну, там могилку поправить или стенгазетку нарисовать. Такой натуральный обмен прокатывал – и прокатиться до среднеазиатских стран и обратно не составляло труда. К тому же проводники брали на пустые места, и все это могло быть бесплатным, поскольку билеты стоили копейки и люди, находившиеся в предвкушении отмены института прописки, были практически в равном положении. (Кстати, можно отметить, что немалую роль в торможении развития страны играла именно пресловутая прописка, введенная Сталиным, по месту работы и жительства. Это надо отметить большим шрифтом и красным цветом, поскольку сидение на одном месте кучек подконтрольных специалистов ведет к сужению кругозора и деградации.)

В то же самое время, опосля Олимпиады, открылся рок-клуб, да и выставочные площадки тоже стали притягательными местами. Выставки тогда курировались "геблом" с птичьими фамилиями: Вороновы, Коршуновы, Орловы. Которые, вне всякого сомнения, сравнивали себя с неким таким витающим в эмпиреях, фактически – совковыми ангелами. Крылатые бестии…

И конечно, на этих выставках происходили жаркие полемики: что выставлять, а что нет. Сначала была самоцензура, а затем рубила Марта Петровна Мудрова, сотоварищи. Ходила вдоль экспозиций и выискивала всяческие подвохи и изъяны, не свойственные социалистическому отображению действительности. И порой находила их даже у тех художников, которые и не подозревали, что они у них есть. А она находила. Тоже самое происходило в других областях субкультурки, но, тем не менее, поскольку город, в общем-то, красивый, то эта красота спасала многих отвергнутых гениев от суицида. Которые теперь воспряли – благодаря тому, что патриотический нефтедоллар наконец-то стал искать свою жертву среди себе подобных…

Вот в таких условиях и происходило становление этого, с натяжкой, "сопротивления". Оно, конечно же, шло под чутким руководством, но в силу своей совершенной абсурдности и непредсказуемости, никакому контролю не поддавалось. Самоконтролю-то не поддавалось, а о контроле и речи быть не могло. И до сих пор это можно наблюдать, когда в салоны транспорта входят контролеры и просят предъявить билеты, многие "зайцы" ведут себя очень странно.

М.Б. Бывало что "зайцев" и высаживали.

О.К. Ну да, цветоводы по психушкам. Но это мало интересно и вообще, вы какие-то странные вопросы наводящие задаете…

М.Б. Я то вообще сижу, молчу. Вы меня на разговор провоцируете, вот я и рефлексирую.