Бронетранспортеры в основном отвечали условиям войны. В то же время в их конструкции были вскрыты существенные недостатки. Вследствие этого бронетранспортер БТР-60пб, поступивший на вооружение советских войск в конце 1960-х годов, в ходе войны был заменен на новый бронетранспортер БТР-70. По внешнему виду, вооружению и компоновке он был аналогичен предыдущему. Обе машины предназначались для транспортировки личного состава на поле боя и для их огневой поддержки после спешивания. Они имели четыре оси и все восемь ведущих колес, благодаря чему обладали высокой проходимостью и способностью с ходу преодолевать различные препятствия. В то же время внесение в конструкцию БТР-70 ряда изменений позволило повысить его боевые характеристики. Так, улучшение качества, увеличение толщины, изменение углов наклона броневых листов повысили пулестойкость корпуса машины в среднем на 2–30 %. Габариты БТР стали несколько меньше, чем у его предшественников. В новом образце с обеих сторон между вторыми и третьими колесами были сделаны боковые десантные люки, что обеспечивало скорость и быстроту спешивания и посадки военнослужащих примерно на 14–20 %. Десант в машине, в отличие от БТР-60пб, был размещен не поперек, а вдоль бортов машины лицом наружу, что позволяло наблюдать за полем боя и вести огонь через лючки и люки в бортах и крыше корпуса. В результате установки на бронетранспортере более мощных двигателей (два двигателя мощностью по 115 л.с.) средняя скорость его движения увеличилась на 15–20 %.

Значительным конструктивным изменениям подверглась система противопожарного оборудования - она стала автоматической. Снижению возможности возникновения пожара в отделении силовой установки также способствовало размещение топливных баков в изолированных отсеках. Такие конструктивные изменения позволили более эффективно использовать бронетранспортеры БТР-70 на поле боя. Однако они все еще оставались малоприспособленными к действиям на сложной горно-пустынной местности.

В последующем с 1985 г. на вооружение войск стал поступать новый бронетранспортер БТР-80. В его конструкцию внесены существенные изменения. Бронетранспортер, который по своему внешнему виду почти не отличался от предыдущих образцов, стал несколько больше своих предшественников. Его длина увеличилась на 115 мм, ширина на 100 мм и высота на 115 мм. Увеличенные габариты позволили на новой машине вместо двух карбюраторных установить один мощный дизельный двигатель, который больше соответствовал условиям горной местности с высокой разреженностью воздуха на перевалах. В результате машина стала более подвижна и маневренна. Повысилась защищенность нового бронетранспортера. На нем была установлена дополнительная противокумулятивная защита, которая предохраняла верхнюю часть корпуса машины от пробоя кумулятивной гранатой. Был учтен отрицательный опыт подрыва машин на минах. Если БТР-60пб, БТР-70 подрывался на мине, то поражение наносилось не только самой машине, но и экипажу. Новый бронетранспортер за счет конструктивных изменений при подрыве на мине только терял колесный редуктор и колесо, а водитель и десант оставались в безопасности.

И все же боевая практика показала, что и новый бронетранспортер не был лишен ряда недостатков, и в первую очередь он оставался легко уязвимым от огня крупнокалиберных пулеметов и противотанковых боеприпасов кумулятивного действия. Поэтому в войсках постоянно велись работы по созданию дополнительных средств защиты личного состава и самой машины. С этой целью на бортах устанавливались решетчатые экраны из листов автомобильных рессор, между колесами навешивался экран из прорезиненной ленты, а на башне укладывалось запасное колесо. В ряде случаев для защиты экипажа использовались баки с водой (термосы), маслом или ящики (мешки) с песком. Однако широкого внедрения самодельные защитные устройства так и не получили, главным образом из-за резкого увеличения веса машины.

В целом же бронетранспортеры, особенно последний образец, выполняли поставленные задачи с достаточно большой эффективностью в условиях высокогорья, большой запыленностью и высокой температуры воздуха.

Боевые машины пехоты в Афганистане были представлены двумя образцами: БМП-1 и БМП-2. Боевая машина пехоты первой модификации, состоявшая на оснащении советских войск с середины 1960-х годов, хорошо зарекомендовала себя в первом периоде войны в Афганистане. Вооруженная 73-мм гладкоствольным орудием, спаренным с ним 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой ПТУР, а также располагая стрелковым вооружением перевозимого десанта, она могла успешно с места или в движении выполнять различные огневые задачи. Броня БМП-1 в целом обеспечивала противопульную защиту перевозимого личного состава.

В то же время данная боевая машина не была лишена серьезных недостатков. Она имела большое количество легкоуязвимых мест, о которых хорошо знал противник. Боевая практика выявила недостатки орудия БМП: малая дальность стрельбы, низкая начальная скорость полета снаряда, его высокая подверженность воздействиям внешней среды (бокового ветра, температуры воздуха и т. п.), недостаточный угол возвышения орудия отрицательно влияли на эффективность огня боевой машины в условиях гор.

С целью устранения отдельных недостатков непосредственно в части практиковалось введение некоторых конструктивных изменений: усиление днища под отделением управления и моторно-трансмиссионным отделением; замена жесткой связки сиденья механика-водителя с днищем; дополнительное внешнее бронирование бортов корпуса и башни за счет установки стальных экранов и др. Однако все эти конструктивные дополнения не могли в полной мере решить проблему. Поэтому в ходе войны БМП-1 постепенно были заменены БМП-2.

Новая боевая машина пехоты (БМП-2), поступившая на вооружение с 1985 г., по своему внешнему виду незначительно отличалась от своей предшественницы. Но изменение в вооружении значительно повысило ее боевые возможности. В БМП-2 взамен 73-мм орудия была установлена новая 30-мм автоматическая пушка с двухленточным питанием и большим углом возвышения, стабилизированная в двух плоскостях (что полностью отсутствовало в предыдущем образце). Кроме того, пусковая установка новой конструкции позволяла производить запуск ПТУР как изнутри машины, так и извне. Путем более рационального размещения экипажа в машине и конструктивных изменений из орудия и спаренного пулемета мог вести огонь не только наводчик-оператор, но и командир экипажа. Эти изменения давали возможность эффективно использовать боевую машину как на равнине, так и при ведении боевых действий в горах.

В составе мотострелковых войск зачастую действовали подразделения зенитных артиллерийских установок ЗСУ-2–4 "Шилка". Эти установки, оснащенные счетверенной 23-мм автоматической зенитной пушкой, обладавшей высокой точностью и скорострельностью, достаточным могуществом боеприпасов, большими углами вертикального наведения, высокой надежностью работы, были эффективным средством борьбы с наземным противником в условиях горно-пустынной местности на дальностях до 2500 м.

Личный состав мотострелковых подразделений, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, был вооружен различными образцами индивидуального и группового стрелкового оружия: 7,62-мм автоматами АКМ и АКМС; 5,45-мм автоматами АК-74, АКС-74, и АКС-74У, ручными пулеметами 7,62-мм РПК; 5,45-мм - РПК-74, и 7,62-мм пулеметом ПМК. Основным оружием снайперов была 7,62-мм винтовка ОВД. Кроме того, мотострелковые подразделения в отдельных случаях оснащались крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами НСВ, ДШК и 14,5-мм КПВТ. В качестве личного оружия офицеры, прапорщики, водители и другие категории военнослужащих вооружались 9-мм пистолетом ПМ.

7,62-мм автомат Калашникова, состоявший на вооружении в начальном периоде войны, показал себя надежным во всех отношениях автоматическим оружием. Он отличался высокой точностью стрельбы, сравнительно небольшим весом, неприхотливостью и простотой в обращении. В то же время он был не лишен недостатков, основной из которых заключается в большой силе отдачи оружия при ведении огня очередями, что приводило к большому разбросу пуль. Поэтому в середине 1980-х годов на смену 7,62-мм автомату пришел автомат калибра 5,45-мм АК-74. Несмотря на то что оба образца, созданные знаменитым советским оружейником М. Калашниковым, и были очень похожи друг на друга, новый автомат был надежнее в работе, проще в обращении. Его малокалиберная пуля, имея высокую начальную скорость и большую поперечную нагрузку, обеспечивала лучшую настильность траектории, обладала хорошей пробивной способностью и убойной силой. Слабая отдача при стрельбе малокалиберными патронами хорошо сказывалась на меткости и кучности стрельбы, в особенности при ведении автоматического огня, кроме того, уменьшение массы патрона позволило увеличить носимый боекомплект. Этот автомат пользовался большой любовью среди воинов-афганцев. Противник также высоко ценил его боевые качества и старался захватить в качестве трофея в бою.

Укороченный автомат АКС-74У, предназначавшийся главным образом для вооружения десантников, имел складывающийся приклад и короткий ствол. Последнее значительно снижало его боевые характеристики: дальность стрельбы уменьшалась в два раза, а разброс пуль значительно увеличился. Несмотря на это, автомат оставался достаточно эффективным видом стрелкового оружия и был незаменим в ближнем бою.

Незначительная часть мотострелков вооружалась 7,62-мм снайперской винтовкой Драгунова (СДП), состоящей на вооружении сухопутных войск с 1963 г. Эта винтовка, оснащенная оптическим прицелом, позволяла вести прицельный огонь на дальность до 1300 м и представляла собой серьезную опасность для скрывавшихся в горах снайперов-душманов.

В качестве личного оружия офицеров, прапорщиков и некоторых категорий сержантов и солдат использовался 9-мм пистолет Макарова, который применялся преимущественно для самозащиты.

Групповое стрелковое оружие, состоявшее на вооружении ограниченного контингента советских войск в Афганистане, было представлено ручным, ротным и крупнокалиберными пулеметами, а также различными гранатометами.

В начальном периоде войны на вооружении советских войск состояли ручные пулеметы: 7,62-мм РПК и 5,45-мм РПК-74. В дальнейшем 7,62-мм пулемет был полностью заменен на образец с меньшим калибром. Основные причины этой замены были те же, что и причины замены автоматов АКМ на АК-74.

Ротный 7,62-мм пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ), находившийся на вооружении подразделений мотострелковых войск, являлся мощным стрелковым оружием, позволявшим с высокой точностью поражать одиночные и групповые цели на дальности до 1500 м. Однако его сравнительно большой вес зачастую не позволял вести прицельный огонь с рук на ходу. Поэтому для стрельбы с места использовались приделанные к пулемету сошки или специальный треножный станок конструкции Степанова.

В отдельных случаях для увеличения огневой мощи стрелковых подразделений им придавались крупнокалиберные пулеметы КПВТ, ДШК и НСВ, которые были способны поражать открытого и расположенного в укрытиях легкого типа противника на дальностях до 2000 м. Более детально тактико-технические характеристики пулеметов представлены в таблице.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПУЛЕМЕТОВ

Качественно новым образцом группового оружия, впервые в боевой обстановке применявшегося советскими войсками в Афганистане, был 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя".

Он предназначался для поражения живой силы и открытых огневых средств противника. Огонь из гранатомета велся 30-мм выстрелом, в котором цилиндрическая гильза объединяла гранату, метательный пороховой заряд и капсюль. Масса порохового заряда была относительно мала. Он предназначался лишь для обеспечения полета гранаты со скоростью 185 м в секунду на дальность до 1700 м. Радиус надежного поражения осколками гранаты достигал 5 м. АГС-17 имел два режима стрельбы - одиночный и автоматический. Боевая скорострельность при одиночном огне достигала 50, а при автоматическом - 100 выстрелов в минуту. Автоматика "Пламени" проста, основана на использовании отдачи свободного затвора. Ствол в случае перегрева можно было быстро заменить на запасной. Сравнительно небольшой вес гранатомета (17,7 кг) делал его достаточно мобильным. Расчет из трех человек без особого труда перемещал АГС-17 вслед за цепью мотострелков, переносил через арыки и дувалы, поднимал в горы. Кроме того, в ряде случаев гранатомет устанавливался на боевые машины и оснащался механизмом электропуска. Это позволяло вести огонь непосредственно из машины, не подвергая расчет опасности быть пораженным вражескими снайперами.

Обладая высокой скорострельностью, хорошей кучностью стрельбы, быстротой подготовки к открытию огня, хорошими маневренными возможностями, АГС-17 являлся надежным огневым средством в условиях Афганистана. Во время проведения рейдов, прочесываний и других наступательных действий АГС-17 оказывал поддержку подразделениями первого эшелона, передвигаясь либо за их боевыми порядками, либо в промежутках (на фланге) подразделений. В ходе марша, если подразделение встретило сопротивление противника, расчеты быстро занимали огневые позиции, прикрывали огнем головную походную заставу и развертывание главных сил. В оборонительных действиях гранатометчики заградительным или сосредоточенным огнем уничтожали наступавшего противника перед фронтом или на флангах подразделений.

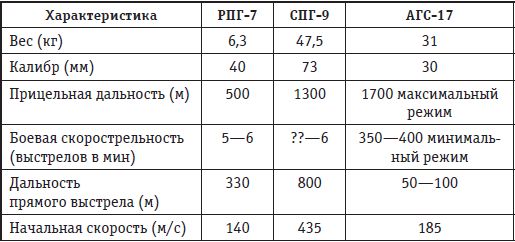

В условиях войны в Афганистане достаточно широко применялись ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и РСГ-7Д (десантный), а также станковый модернизированный гранатомет СПГ-9М.

Они эффективно использовались для уничтожения различных укреплений легкого типа (дувалы, каменные заборы и т. д.) и для поражения осколочно-фугасной гранатой живой силы противника. Вследствие небольшого веса наиболее удобными в боевых действиях были ручные гранатометы. Они позволяли эффективно поражать цели на дальности до 330 м при боевой скорострельности 4–6 выстрелов в минуту. Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 имел дальность прямого выстрела 800 м и боевую скорострельность в минуту - 6 выстрелов. Более полно тактико-технические характеристики гранатометов изложены в таблице.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНАТОМЕТОВ

Эффективным средством огневого воздействия на противника в условиях войны в Афганистане являлись ручные гранаты: наступательные РГД-5, РГ-42, РН; оборонительные Ф-1 и РГО, а также кумулятивные РКГ-3. Первоначально войска оснащались только ручными гранатами РГД-5, РГ-42 и Ф-1, принятыми на вооружение в конце 40-х - начале 50-х годов. Будучи эффективным средством поражения противника осколками, все они имели один существенный недостаток, заключавшийся в большом разрыве времени между броском гранаты и ее подрывом (3,2–4,2 с). В условиях гор это позволяло противнику, вовремя заметившему брошенную гранату, укрыться от ее осколков за ближайшим выступом или - валуном, а также создавало угрозу самопоражения метателя в случае скатывания гранаты со склона после броска. Поэтому потребовалось имевшиеся образцы заменить - новыми гранатами РГН и РГО, оснащенными датчиком цели запала и срабатывающими при ударе о любую преграду.

Для разрушения особенно прочных сооружений и подрыва техники противника советские войска также применяли ручные кумулятивные гранаты РГК-3. Более детальные тактико-технические характеристики ручных гранат приведены в таблице.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНЫХ ГРАНАТ