В Афганистане для индивидуальной защиты личного состава впервые в истории Советских Вооруженных Сил были массово использованы бронежилеты различных конструкций. В начале войны бронежилетов на весь личный состав не хватало. Поэтому они выдавались только тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях или нес боевое дежурство. Однако уже первые бои показали, что наличие бронежилетов снижает безвозвратные потери личного состава примерно в 2–3 раза. Было обращено особое внимание на обеспечение войск средствами индивидуальной защиты, и к концу 1988 г. ими был обеспечен весь личный состав 40-й армии.

За рассматриваемый период в войска поступило пять типов бронежилетов. Первым образцом, поступившим в 1980 г., был бронежилет Ж-Р1, имевший вес около 4 кг. Он был удобен в применении, но не обеспечивал надежную противопульную защиту. Данный недостаток потребовал замены в 1983–1984 гг. этого бронежилета новыми моделями 6БЗ и ЯБ4. Они были более устойчивы от прямого попадания пуль, но из-за большого веса (около 10,5 кг) оказались неудобными для применения в горах в условиях высоких температур.

В 1985–1986 гг. в войска начали поступать новые бронежилеты Ж-85 т и Ж-85к, имевшие вес 7,5 кг и обеспечивавшие противопульную защиту груди и противоосколочную защиту спины. Однако площадь защитной поверхности была недостаточной. Поэтому в 1988 г. они были заменены бронежилетом Ж-86, который имел единую тканевую часть и в 1,6 раза большую площадь противоосколочной защиты. В качестве защитных материалов использовались титановые сплавы, керамика и специальная сталь.

В целом же вооружение, боевая техника и средства защиты обеспечивали эффективную боевую деятельность ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

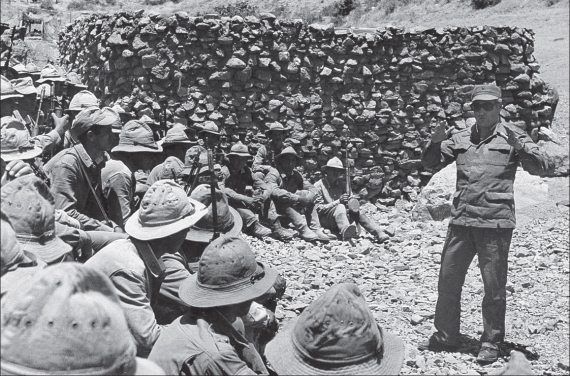

Боевые действия в Афганистане потребовали особого подхода к подготовке личного состава, подразделений и частей 40-й армии. Это обусловливалось необычным для советской теории и практики контрпартизанским характером действий противника, сложными физико-географическими условиями страны пребывания, частой сменой личного состава, а также необходимостью восполнять безвозвратные людские потери.

На момент ввода советских войск в Афганистан они не только не владели практическими навыками контрпартизанской борьбы, но также не имели ни одного хорошо проработанного теоретического руководства (наставления), определяющего порядок действия в этих условиях. Достаточно богатый мировой опыт контрпартизанской борьбы (немецко-фашистских войск в годы 2-й мировой войны, американских войск во Вьетнаме и т. п.) в нашей стране изучен не был и поэтому не мог лечь в основу при разработке руководящих документов по подготовке войск, необходимость в которых возникла уже в первые месяцы пребывания 40-й армии в Афганистане.

Не менее существенным недостатком в подготовке ограниченного контингента советских войск явилась их плохая приспособленность к ведению боевых действий в условиях горно-пустынной местности. Ставка на подготовку, обычно осуществлявшуюся в войсках Туркестанского военного округа, и на преимущественное комплектование соединений и частей личным составом из среднеазиатских республик себя не оправдала. Тактикой боевых действий в горах, пустынях, "зеленых зонах" пришлось заняться с самого начала и самым серьезным образом, перестроив на этой основе всю ранее существовавшую подготовку войск.

Необходимость ведения контрпартизанской войны в сложных физико-географических условиях Афганистана потребовала немедленной разработки новых руководящих документов по подготовке войск. Оперативным отделом армии и оперативными отделениями дивизий были разработаны сборники документов обобщения боевого опыта, который всячески внедрялся в войска. Выпускались инструкции по эксплуатации вооружения и боевой техники в горно-пустынной местности. Издавались различные справочники по тактике действий мятежников, способам маскировки, разведки, обнаружению и обезвреживанию различных минно-взрывных заграждений и т. д. Все это позволяло быстрее внедрять в боевую практику войск новейшие приемы и способы вооруженной борьбы в условиях Афганистана.

В деле подготовки серьезные трудности возникали в связи с высокой "текучестью" кадров. Она обуславливалась ограничением срока пребывания личного состава в Афганистане, а также достаточно высокими людскими потерями, которые ежегодно несла 40-я армия. Время нахождения рядового и сержантского состава в Афганистане ограничивалось сроком их действительной службы и необходимостью предварительной подготовки в учебных частях, находившихся на территории СССР. Максимально оно составляло 18–21 месяц. Офицерский состав и прапорщики, как правило, находились в Афганистане 24 месяца. Этого времени ни тем, ни другим не хватало, чтобы в полной мере стать мастерами своего дела.

Определенные сложности в подготовке войск создавала постоянно существовавшая потребность в восполнении людских потерь, неизбежно возникавших в ходе ведения боевых действий. Руководство СССР и Вооруженных Сил, принимая решение на ввод войск в эту страну, среди прочих рассматривало и вопрос о возможных людских потерях. Однако на практике потери оказались намного выше расчетных. Установлено, что за десять лет только безвозвратные людские потери в 40-й армии составили более 26 тыс. человек, в том числе 3 тыс. офицеров. Вследствие этого объем ежегодного восполнения безвозвратных потерь был весьма значительным. Даже по самым предварительным подсчетам он составлял: в 1979 г. - до 150 человек (в том числе до 15 офицеров), в 1980 г. - около 2800 человек (в том числе около 320 офицеров), 1981 г. - около 2400 человек (в том числе около 300 офицеров), в 1982 г. - около 3650 человек (в том числе около 400 офицеров), в 1983 г. - около 2800 человек (в том числе около 350 офицеров), в 1984 г. - 4400 человек (в том числе до 500 офицеров), в 1985 г. - около 3500 человек (в том числе около 380 офицеров), в 1986 г. - около 2500 (в том числе до 300 офицеров), в 1987 г. - около 2300 человек (в том числе до 280 офицеров), в 1988 г. - около 1400 человек (в том числе около 130 офицеров), в 1989 г. - до 100 человек (в том числе до 1–15 офицеров).

Столь высокая "текучесть" личного состава и безвозвратные потери в рядах ограниченного контингента советских войск потребовали ежегодно осуществлять первичную подготовку 40–50 тыс. человек, а затем совершенствовать ее в течение всего периода пребывания военнослужащих в Афганистане.

Первичная индивидуальная подготовка офицеров - была организована на территории СССР. С этой целью на основании директивы Генерального штаба в октябре 1984 г. на базе Туркестанского военного округа был создан батальон резерва офицерского состава численностью около 200 человек. Его укомплектование производилось офицерами, окончившими военные училища в 1983–1984 гг., а также за счет лиц, откомандированных из других военных округов. К концу этого же года численность переменного состава батальона была доведена до 500 человек. С сентября 1985 г. комплектование батальона проводилось исключительно выпускниками военных училищ. В нем проходили подготовку офицеры первичных должностей всех специальностей и родов войск.

В основе подготовки лежала выработка умений и навыков организации и ведения боевых действий в условиях Афганистана. Это достигалось всесторонним изучением тактики противника и боевого опыта ограниченного контингента советских войск, а также тренировками в действиях с оружием, на боевой технике в сложных условиях горно-пустынной местности.

Сержанты и солдаты-специалисты (механики-водители танков, БМП, водители БТР, наводчики-операторы и т. п.) до направления в Афганистан также проходили соответствующую подготовку в учебных частях на территории СССР. Сержантский состав и специалисты готовились в учебных частях, расположенных в основном на территории Туркестанского военного округа. Некоторые категории специалистов готовились в учебных частях других военных округов. Качество готовившихся специалистов определялось соответствующими директивами Главнокомандующего Сухопутных войск с таким расчетом, чтобы обеспечить смену увольнявшихся в запас и выбывших из строя военнослужащих, а также создание резерва подготовленных специалистов, которые содержались в 40-й армии сверх штата. Аналогичным образом определялось и количество военнослужащих, проходивших подготовку в линейных частях военных округов (водителей, гранатометчиков, пулеметчиков, снайперов и других). До весны 1987 г. продолжительность этой подготовки составляла три месяца, а с весны 1987 г. и позже - 5,5 месяца.

С прибытием военнослужащих в Афганистан осуществлялась непосредственная их подготовка к выполнению функциональных обязанностей в боевой обстановке, которая продолжалась в течение всего времени пребывания офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат в составе 40-й армии. Она проходила в рамках командирской плановой боевой и политической подготовки войск.

Командирская подготовка охватывала все категории офицеров и сержантов. Она строилась исходя из особенностей боевых действий в сложных условиях горно-пустынной местности и опыта предыдущих операций и боев. Ее основные усилия сосредоточивались на выработке у командиров твердых навыков в организации боя, в управлении штатными и приданными силами и средствами, а также на развитии их инициативы, творчества и способности самостоятельно решать различные боевые задачи. Командирская подготовка проводилась в перерывах между боевыми действиями в дни, свободные от несения боевого дежурства и выполнения различных хозяйственных задач. В 1981–1981 гг. она осуществлялась на основе программ командирской подготовки, разработанных применительно для мирного времени. Однако уже первые годы пребывания советских войск в Афганистане показали несоответствие этих программ условиям боевой деятельности. Выявилось, что большинство из них были сориентированы на подготовку военных специалистов, необходимых для ведения классических боевых действий с равнозначным противником, а не со специфическим врагом в условиях партизанской войны. Применение этих программ в Афганистане не позволяло быстро отказываться от выработанных годами стереотипов тактического мышления и приспосабливаться к совершенно новым, необычным условиям боевой обстановки.

По мере приобретения боевого опыта стали происходить и значительные изменения в планировании и проведении подготовки командного состава в целях ее улучшения. Большая работа была проделана оперативным отделом 40-й армии и оперативными отделениями соединений. В результате к началу 1982 г. в войска поступила новая программа подготовки офицеров, которая учла недостатки предыдущей и была более приспособлена к условиям боевой деятельности частей и подразделений в сложной, быстро меняющейся обстановке. Основное внимание в ней уделялось выработке практических навыков и умений в организации боевых действий; в управлении силами и средствами подчиненных, приданных и поддерживающих частей и подразделений в бою; овладению приемами и способами вооруженной борьбы в сложных условиях горно-пустынной местности со специфическим противником: внедрению положительного боевого опыта; развитию инициативы, военной хитрости, способности пойти на разумный риск; формированию высоких морально-боевых качеств всего личного состава. Такой подход к обучению позволял более целенаправленно готовить офицерский и сержантский состав к предстоящим боевым действиям.

Специфика повседневной деятельности советских войск в Афганистане заставляла вырабатывать особые подходы к вопросам планирования командирской подготовки. В первую очередь это относилось к периодичности планирования; составу учебных групп, организации учебного процесса, выбору наиболее рациональных форм и методов проведения занятий.

Командирская подготовка офицеров в соединениях и частях планировалась на учебный год, в батальонах (дивизионах) - на каждый период обучения, а в ротах (батареях) - на месяц. Существовали определенные особенности при комплектовании учебных групп. Допускалось проведение занятий смешанных категорий - командиров батальонов и рот, рот и взводов. Иногда имело место объединение офицерских и сержантских групп в один учебный коллектив. Это обычно применялось при ограничении срока подготовки к предстоящим боевым действиям. На командирские занятия кроме общевойсковых офицеров привлекались также командиры приданных подразделений, авиационные и артиллерийские наводчики, а также начальники групп боевого управления и представители авиационных частей и подразделений. Это позволяло уже в рамках проведения командирских занятий намечать и отрабатывать ряд вопросов взаимодействия применительно к условиям выполнения предстоящей боевой задачи.

Немало было особенностей и при самой организации учебного процесса. Если в мирное время командирские занятия проводились в специально отведенные для этого дни ежемесячно (кроме месяцев проведения командирских сборов и ротных тактических учений с боевой стрельбой), то в боевой обстановке Афганистана подготовка офицеров, прапорщиков и сержантов осуществлялась в рамках семидневной, а после 1985 г. - двенадцатидневной программы. В этот период командирские занятия (по два с командирами батальонов, рот, взводов) предусматривалось проводить по тактике, разведывательной, огневой, технической, инженерной подготовке, практическому вождению боевых машин. Затем аналогичные занятия проводились с прапорщиками и сержантами. В дальнейшем офицеры получали практику в работе на средствах связи в ходе радиотренировок и командно-штабных учений. Завершалась подготовка тактическими учениями, где командный состав закреплял полученные навыки, получал практику управления боем.

При определении форм и методов командирских занятий исходили из реальных сроков подготовки к различным видам боевых действий. Так, при подготовке к плановой операции командиры и штабы располагали, как правило, 5–10 сутками, к неплановой - 3–5 сутками. При подготовке к засадным действиям и сопровождению колонн им выделялось всего 2–3 суток. Исходя из крайне ограниченного времени, на занятиях главный упор делался на отработку вопросов управления боем. При этом преобладающими формами обучения были групповые упражнения и тактические летучки. Значительно реже проводились лекции, семинары, инструкторско-методические занятия. Основными методами обучения являлись: рассказ, объяснение, показ и упражнение (тренировки). Особое место отводилось практической работе. Такой подход к обучению командиров в ограниченные сроки позволял более эффективно осваивать им то новое и особенное, что было необходимо для проведения конкретных боевых действий.

В период, когда боевые действия не проводились, командирская подготовка осуществлялась на командных занятиях и сборах. Занятия проводились ежемесячно. На них главное внимание уделялось обобщению и внедрению текущего боевого опыта. Сборы проводились один раз в полгода. На них более глубоко изучались недостатки боевой практики, определялись и отрабатывались приемы их ликвидации.

Тематика проводимых занятий, как правило, ориентировалась на характер предстоящих боевых действий. Командиры всех степеней занимались на фоне единой тактической обстановки. Подготовка осуществлялась с учетом задачи подразделения в предстоящем бою. На занятия наряду с общевойсковыми офицерами привлекались представители приданных и поддерживающих частей и подразделений. Это позволяло лучше отработать вопросы взаимодействия и управления.

Исключительно важная роль в деле обучения и воспитания командных кадров 40-й армии отводилась разборам боевых действий. Они проводились: в соединениях и частях - ежемесячно, а при необходимости - сразу же после завершения боя; в батальоне - роте - после каждого боя в трехдневный срок по возвращении в места постоянной дислокации; в более мелких подразделениях - сразу же после завершения боя. На разборе детально анализировалась тактическая обстановка и оценивались действия каждого командира и подразделения при выполнении боевой задачи.

Не менее серьезной была подготовка рядового состава. До прибытия в Афганистан все воины проходили двухмесячную подготовку в соединениях Туркестанского и Среднеазиатского военных округов. Она была направлена на адаптацию человека к сложным климатическим условиям горно-пустынной местности, а также на повышение профессиональных навыков и морально-психологической закалки молодого поколения. По прибытии в Афганистан все военнослужащие проходили дополнительную подготовку в течение одного-двух месяцев в части и лишь после этого включались в боевую жизнь своего подразделения.

Подполковник Б. Карагодин, командовавший в Афганистане мотострелковым полком, утверждает, что "командиры всех степеней всегда дорожили молодежью и необстрелянных в бой не пускали". По прибытии в часть новобранцы сводились в специальное подразделение и проходили курс обучения под опекой специалистов, имевших опыт боев в горно-пустынной местности. Если не было возможности организовывать подготовку в масштабе части, то новички ее проходили в подразделениях, где к ним также прикреплялись солдаты и сержанты, имевшие боевой опыт. Такая подготовка обеспечивала планомерное вхождение в строй молодого пополнения и сокращала потери личного состава на поле боя.

Таким образом, при ведении боевых действий ограниченным контингентом советских войск в Афганистане существовала четкая система подготовки командного состава и войск, которая постоянно совершенствовалась. Основным направлением этого процесса следует считать максимальное приближение всех отрабатываемых учебных задач к реальным условиям боевой обстановки. В то же время постоянная высокая "текучесть" кадров и отсутствие заранее разработанных и апробированных боевым опытом руководств и методик отрицательно влияли на эффективность учебного процесса.

При решении различных оперативных и боевых задач войска 40-й армии тесно взаимодействовали с вооруженными силами Афганистана, которые состояли из сухопутных войск, военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и пограничных войск. Кроме того, в их состав на правах видов вооруженных сил входили территориальные войска и формирования гражданской обороны, а также специальные войска, тыл армии и военно-учебные заведения. Общая численность вооруженных сил в разное время колебались от 120 до 150 тыс. человек.