К началу итальянских войн наконец раскрылись потенциальные возможности легкого стрелкового оружия. Во время Столетней войны оно было настолько громоздким и неэффективным, что, по существу, оказывалось непригодным для использования. Чтобы привести его в действие, требовалось два человека. Но позднее были внесены некоторые усовершенствования. Вес снизился до 30 фунтов, приклад укорчен, чтобы ружье мог держать у плеча один стрелок. Ствол удлинили до трех футов и больше, а калибр уменьшили, тем самым увеличив дальность и точность стрельбы. Но самым главным усовершенствованием было изобретение фитильного замка. Раньше для производства выстрела требовалось поднести к запальному пороху тлеющий фитиль. Чтобы производить эту операцию и в то же время целиться, нужно было обладать виртуозными навыками. Фитильный замок давал стрелку возможность производить выстрел автоматически. Прикрепленный к курку фитиль при нажатии спускового крючка опускался на запальный порох, воспламеняя его. Ружье, снабженное фитильным замком, было известно как аркебуза.

Первым, кто увидел тактические возможности пешего воина, вооруженного легким огнестрельным оружием, был Гонсало де Кордова. Он значительно увеличил силы аркебузеров, снабдив их новейшими ружьями. У каждого солдата имелись сумка для пуль, фитиль, материалы для чистки ружья, шомпол и в нагрудном патронташе порох в гильзах. Кроме того, они были вооружены мечом и защищены шлемом и кирасой. Гонсало считал, что достаточное количество занимающих сильную позицию аркебузеров способно отбить атаку любых сил арбалетчиков, копейщиков или конницы – точно так, как в прошлом английские лучники. Аркебузеры нуждались в поддержке копейщиков, которые в то время лучше всего годились для рукопашного боя, они служили подкреплением на случай, если противнику удавалось сблизиться или если требовалось контратаковать. Самая важная роль в кавалерии отводилась легким копьеносцам, годившимся для разведки, коротких стычек и беспокоящих набегов на противника.

Система Гонсало была опробована на французах в сражении у Сериньолы в апреле 1503 г. Пехотные части испанцев – впереди несколько рядов аркебузеров, а позади них копейщики – закрепились на нижних склонах холма. У самого подножия проходил ров, одна сторона которого поднималась наподобие земляного вала, утыканного подпорками для виноградной лозы. Гонсало вынудил противника атаковать, послав вперед множество легких копьеносцев, которые беспокоили французов, побуждая их к нападению. Французские тяжеловооруженные всадники и копейщики опрометчиво ринулись в атаку, рассчитывая стремительным ударом прорвать кажущиеся жидкими испанские позиции. Когда они достигли пределов дальности огня, испанские аркебузеры открыли интенсивный огонь. Шедшие в передних рядах наступающих были убиты или попадали в ров. Атаки французов повторялись, но с тем же результатом. Лишь когда стало ясно, что победа близка, Гонсало приказал покинуть укрепления и завершить уничтожение неприятеля. Гонсало де Кордова поднял вооруженного легким стрелковым оружием пехотинца до положения самой важной боевой единицы на поле сражения – положения, которое сохранялось более 400 лет.

Выдающиеся полководческие способности Гонсало вновь проявились в конце 1503 г. во время похода и сражения у Гарильяно. Оставшиеся после сражения у Сериньолы французские силы получили крупные подкрепления, и в октябре Гонсало в долине реки Гарильяно двинулся по пятам вдвое превосходившей его войско французской армии. Противник направлялся к Неаполю, но из-за дождливой осени было решено, вместо горного маршрута, повернуть к морю и далее двигаться по побережью. Когда об этом узнал Гонсало, он форсированным маршем двинул армию через горы, чтобы переправиться через реку вперед противника, и в начале ноября встретил французов, находясь на противоположном берегу в низовьях вздувшейся Гарильяно. Французы навели понтонный мост, но были отбиты огнем испанской артиллерии и аркебузов. Погода ухудшалась, и после еще одной попытки французы отказались от переправы.

Последовала шестинедельная тупиковая ситуация, во время которой обе стороны плотно сидели, сторожа топкие берега Гарильяно, – погода оставалась необычно сырой и холодной. Гонсало понимал, что было бы губительной ошибкой отойти даже к более сухим предгорьям, потому что, как только превосходящие силы французов переправятся через реку, Неаполь будет обречен. Теперь решающее значение имел боевой дух войск. Сам Гонсало жил в лачуге примерно в миле позади боевых порядков и ежедневно бывал на позициях – подбадривая свое промокшее до костей и страдающее от безделья войско. А французским офицерам такое положение быстро наскучило, многие из них перебрались в удобные жилища в ближайших городах. У главнокомандующего, маркиза Мантуанского, обнаружилась "дипломатическая болезнь", и он передал командование маркизу ди Салуццо. Солдаты скоро были окончательно деморализованы, многие дезертировали, а их боевые порядки все дальше и дальше отодвигались от топкого берега. В такую погоду казалось совершенно невероятным, что испанцы, численно уступающие французам и до того оборонявшиеся, посмеют атаковать, в результате французы потеряли бдительность.

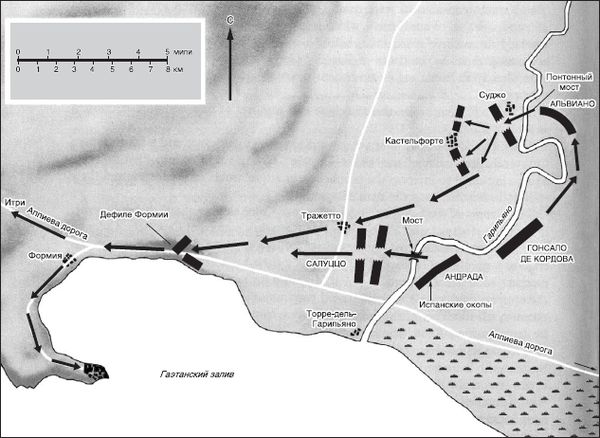

Почувствовав, что французы теряют боеспособность, Гонсало задумал внезапную атаку. Далеко за боевыми порядками под руководством замечательного специалиста в области артиллерии и инженерного дела Педро Наварро стали готовить части понтонного моста. Они были небольшими и достаточно легкими, чтобы можно было перевозить их на мулах и быстро собирать. На Рождество было объявлено двухдневное перемирие, местами наблюдалось братание – французская солдатня продолжала праздновать еще несколько дней. 27 декабря основная масса испанской армии и детали моста были переброшены на северный фланг испанских позиций, напротив края левого фланга французов у деревни Суджо, где река была чуть ýже, берег посуше и можно было скрыть приготовления. Наступление намечалось на раннее утро 29-го. Строители моста и авангард были под командованием Альвиано. Гонсало командовал силами "главного боя". Тыловые части занимали окопы вдоль реки напротив главных сил французов, имея приказ в случае благоприятного развития сражения переправляться в данном месте.

План осуществлялся в точном соответствии с замыслом. К рассвету навели мост, и у немногих французских пехотинцев в Суджо даже не оказалось оружия, чтобы отразить атаку напавшей на них легкой конницы испанского авангарда. Альвиано стремительно двинулся вниз по течению через несколько деревень, занятых швейцарской пехотой, у которой не было времени приготовиться к бою. Французские тяжеловооруженные всадники по большей части располагались далеко от реки, и Салуццо удалось собрать лишь небольшой отряд, предпринявший одну атаку – но тщетно. Конные копьеносцы преследовали неприятеля на протяжении десяти миль, прежде чем значительным силам французов удалось удержать их в дефиле Формии. Пехота "главного боя" под началом Гонсало была совсем близко, а арьергард уже переправлялся через реку. Единственное настоящее сражение при Гарильяно произошло в этом дефиле. После часового тяжелого боя французы отступили, преследование и захват пленных продолжались до самой Гаэты.

Победа у Гарильяно имела огромное дипломатическое значение и достойно увенчала военную карьеру великого капитана. Гонсало де Кордова умер в 1515 г. Испания продолжала наращивать долю аркебузеров в своих войсках и неоднократно демонстрировала их эффективность.

Например, победа испанцев под командованием Проспера Колоньи над швейцарцами у Бикокки в 1522 г. была одержана по образцу выгранного Гонсало сражения у Сериньолы. Колонья подготовил очень сильную оборонительную позицию – между опушкой рощи и полями проходила углубленная тропа. Край тропы со стороны рощи он превратил в высокий вал, установил на нем артиллерию и разместил четыре ряда аркебузеров, а в тылу поставил сплошную цепь копейщиков. Двинувшихся по полю швейцарских копейщиков сначала косили огнем артиллерии, а затем аркебузов. Те, кому удалось прорваться и спрыгнуть на тропу, попали в смертельную ловушку, их как на бойне уничтожали аркебузеры, находившиеся достаточно высоко, чтобы швейцарские пики не могли их достать. Со временем всех их прикончили спустившиеся вниз испанские копейщики. Бикокка стала для швейцарцев днем полного разгрома, после нее они так и не обрели былой самоуверенности и драчливости. В Цюрихе религиозный реформатор Цвингли, служивший армейским капелланом во время первого поражения при Мариньяно, нашел слушателей, разделявших его осуждение развращающего ремесла наемников. Однако отсутствие другой работы у себя в стране вынуждало швейцарцев в XVI в. поставлять рекрутов во все армии Европы.

Битва у Гарильяно

Для испанцев же, напротив, Бикокка явилась полным подтверждением эффективности своей новой системы. Нанеся поражение самой прославленной пехоте в Европе, испанские аркебузеры в 1525 г. дали еще одно достойное внимания свидетельство своего мастерства, одержав под командованием маркиза ди Пескара победу над французской кавалерией при Павии. Здесь они выиграли бой, не ожидая атаки, находясь за надежными укреплениями, а разбили французов, внезапно напав на них в открытой местности, обойдя их с фланга и затем обрушив огневой вал на плотные ряды кавалеристов. Пехота противника также была практически уничтожена.

Система Гонсало де Кордовы теперь неоднократно подтверждалась в борьбе с кавалерией и всеми видами пехоты. Почти во всех европейских армиях быстро исчезали арбалетчики и тяжеловооруженные всадники, их заменяли аркебузеры и копейщики. Копейщики повсюду по необходимости приспосабливались к новым тактическим функциям: служить поддержкой аркебузерам, вместо того чтобы находиться в передних эшелонах атакующих. Доспехи теперь не служили надежной защитой от новых пуль, и поскольку они ограничивали подвижность, то, послужив какое-то время украшением, в большинстве случаев перестали применяться. В тактических расчетах военачальников теперь прежде всего учитывались обронительные возможности аркебузеров, и оборона снова заняла господствующее положение. В результате после Павии широкомасштабные сражения на открытой местности стали весьма редким явлением.

В 1559 г. закончились войны между Габсбургами и Валуа, но в 1562 г. во Франции начались религиозные войны. Они велись якобы за право придерживаться обрядов в соответствии с велениями совести, однако самым важным результатом был успех Генриха Наваррского, добившегося абсолютной власти короны. В. Грин пишет о них как о "неразрешимо запутанных, скучных, если рассматривать в подробностях, изредка обнаруживающих глубокую преданность принципам, но чаще полное их отсутствие". В то же время, после 1568 г., голландцы воевали за независимость от Испании. Если бы другие проблемы не помешали испанцам сосредоточить силы на подавлении восстания, голландцы наверняка бы проиграли, но, как мы знаем, проявив эпическую стойкость, они сбросили испанское иго.

В этих войнах четко обозначились нововведения, впервые появившиеся в итальянских войнах. В большинстве своем они велись наемными войсками, и все армии были смешанных национальностей. После Гонсало де Кордовы оборонительная тактика стала обычным явлением; командующие предпочитали маневрировать, прибегать к отвлекающим ударам и нападать на противника на марше, перерезать коммуникации или брать врага измором – вместо того чтобы прибегать к лобовым атакам. Голландская война, во всяком случае, велась на болотистой местности, изрезанной дамбами и каналами, подходящей главным образом для оборонительных операций. Причиной неважного ведения военных действий во Франции было жалкое руководство и слабая военная теория. Француз ля Ну жаловался на своих соотечественников: "Молодежь слишком начиталась рыцарских романов о сумасбродных приключениях, полных непристойных любовных похождений и бесцельных драк. Старики же читают и перечитывают Макиавелли".

В первые годы французских войн генералитет действительно отличался непроходимой некомпетентностью: в сражении при Дре (1562 г.) обе стороны взяли в плен неприятельских командующих. Ни одно государство, кроме Испании, не могло позволить себе содержание более или менее значительной регулярной национальной армии, а наличие большой доли наемных войск во всех армиях в значительной степени объясняет общее отсутствие инициативы, наступательного духа и стратегического единства цели. Даже национальные войска Испании склонялись к забастовке, когда не поступали деньги, бунт 1576 г. нанес ужасный ущерб Антверпену. Нехватка средств была причиной провала многих кампаний. Самым способным воином того времени был герцог де Парма. Но и у него редко хватало средств, а порой приказания испанского короля, отличавшегося пренебрежением к стратегической преемственности, мешали выполнить главную задачу – разбить голландских мятежников: в 1588 г. герцогу было приказано находиться в боевой готовности на случай вторжения англичан, а в 1590 – 1592 гг. его посылали во Францию.

На протяжении XV в. осадное искусство превосходило фортификационное. В XVI в. положение изменилось, поскольку военные зодчие наконец конструктивно среагировали на существование артиллерии и фортификационная наука быстро продвинулась в новом направлении. Укрепления снова стали неприступными. Наряду с оборонительным направлением в тактике и нехваткой средств у всех европейских правительств этот фактор привел, после итальянских войн, к преобладанию оборонительной стратегии – или, во всяком случае, предпочтению долговременным планам и политическому маневрированию перед быстрым достижением результатов силой оружия. Люди, естественно, укрывались в надежных крепостях, а командующие противной стороны не отваживались оставить их нетронутыми. После Павии (1525 г.) в анналах военного дела все чаще появляются описания осад, кульминационной точкой которых была трехлетняя осада Спинолой Остенде (1601-1604 гг.).

Главным принципом строительства новых укреплений начиная с 1520-х гг. было делать их компактными и приземистыми, даже частично заглубленными, с тем чтобы представлять трудную цель для артиллерии, и достаточной толщины, чтобы выдержать обстрел и отдачу собственных орудий. Внешние укрепления оборудовались укрытыми проходами и брустверами, траншеи рылись глубже. Орудия использовались и для обороны, поэтому стены строились с бастионами, реданами и горнверками, чтобы иметь максимальную ширину обзора.

Развитие артиллерии отставало от наращивания мощи укреплений, а конструкция орудий, заряжавшихся с дульной стороны, оставалась, по существу, неизменной три сотни лет. Английская артиллерия насчитывала шестнадцать размеров, от короля-пушки весом 4 тонны и с 75-фунтовым снарядом до рабинетки, весившей 300 фунтов и стрелявшей снарядом весом 5 унций. На кораблях были пушки весом поменьше, такие, как калверины и фальконеты. Когда в начале XVI в. Генриху VIII захотелось приобрести "пушку, способную завоевать преисподнюю", ему пришлось заказывать ее у фламандского заводчика Ханса Поппенруйтера – свидетельство отсталости Англии в то время в военном отношении. Однако в 1541 г. преподобный Уильям Леветт начал изготавливать чугунные пушки в Эшдаун-Форест. Хотя чугунные орудия были хрупкие, очень тяжелые и, как правило, менее эффективные, чем бронзовые, они были намного дешевле. Самыми лучшими пушками в то время были немецкие. Немцы также изобрели мортиру – короткоствольное орудие для ведения навесного огня. У Испании не было хорошо налаженного артиллерийского производства, что ставило ее в весьма невыгодное положение.

После итальянских войн в осадном деле более успешными, чем артиллерийский обстрел, были измена, хитрость или голод. По скорострельности артиллерия пока не превосходила баллисты. В 1546 г. венецианец Никколо Тарталья опубликовал важный трактат по баллистике, показывающий артиллеристам, как определять дальность и угол возвышения по квадранту. Хотя осадное дело было таким трудоемким и полным случайностей для осаждающей стороны, войны того времени все же дали двух знатоков этого дела – Александра Пармского и Морица Нассауского.

Метода Морица заключалась в том, чтобы по возможности достичь внезапности и сосредоточить плотный артиллерийский огонь на небольшом участке укрепления, чтобы создать брешь. Он убеждал свои жертвы сдаваться, оставляя воинские почести и запрещая мародерство.

В тех открытых сражениях, что имели место по крайней мере до 1600 г., испанская пехота – аркебузеры, мушкетеры и копейщики – была лучшей в Европе. Одним из достойных быть отмеченным ратных подвигов – более замечательным, нежели форсирование Веллингтоном Бидассоа в 1813 г., – был марш трех тысяч солдат под командованием Мондрагона на выручку Терго в 1572 г. Они брели шесть миль по пояс в воде, зная, что если не успеют до прилива, то все утонут. Введение к концу столетия мушкетов не повлекло за собой никаких изменений в тактике. Это легкое стрелковое оружие было лучше аркебуза по дальности и точности стрельбы, но недостатками были большой вес, так что приходилось ставить его на вилку, и низкая скорострельность, значительно уступавшая даже аркебузу с его сорока выстрелами в час. Интересная черта времени – в 1534 г. в бригаде (3096 человек) испанской армии было 13 священников и 3 человека медицинского персонала. В те годы налицо была тенденция к сокращению численного состава частей и подразделений как в пехоте, так и в кавалерии. Вместо огромных соединений времен Гонсало, в испанской армии появились небольшие "полки" под командованием "полковников".