Как писал современник, Пушкину было свойственно желание "видеть дарование во всяком начале, поощрять его словом и делом и радоваться ему". На эти-то благородные традиции и опирался Горький, пестуя нашу литературу. Нет, кажется, в нашей стране литератора, начавшего писать при жизни Горького, которого великий писатель не заметил бы, не окрылил бы отзывом или советом, не предостерег от ошибок. Помощь его и начинающим литераторам и писателям старым, опытным, его интерес к творчеству каждого, инициатива в создании издательств и журналов, редакций, серий и сборников, альманахов - удивительное разнообразие горьковских начинаний, а главное, отношение его к любому, пусть только честному труду, как к необходимому вкладу в общее дело, давно уже стали высоким примером для деятелей советской культуры, продолжающих горьковские традиции.

Вот на какие мысли наводит письмо Чайковского к Соловьеву - письмо, в котором с таким достоинством и прямотой поставлен вопрос о взаимоотношениях между людьми искусства.

РАЗГАДКА ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ТАЙНЫ

Перед тем как включить в книгу эту главу, я колебался, понимая, что она покажется трудной: речь идет о специальных проблемах, о музыке, об особенностях нотописания, притом нотописания древнего. А упростить этот рассказ, не лишая его конкретного смысла, не удается. И в то же время мысль, что, даже и не улавливая подробностей, читатель представит себе открытие в целом и не осудит за желание рассказать ему об этих трудных вещах, побудила решиться. Покажется трудной глава - пропустите! Это одна такая. А если согласны - слушайте,

СТРАНА ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ

Когда в 1885 году Николай Дадиани - внук знаменитого грузинского поэта Александра Чавчавадзе - вместе со своей уникальной библиотекой передал в дар национальному музею в Тбилиси хранившуюся в его семье древнюю грузинскую рукопись, никто не мог предвидеть в ту пору, какую ценность представит для истории культуры этот замечательный манускрипт, хотя ученые тогда же назвали его "сокровищем десятого века".

Ныне эта книга хранится в Институте рукописей Академия наук Грузии, на улице Кецховели. Писана она на пергаменте, старинным грузинским шрифтом, над строками и под строками киноварыо выведены музыкальные знаки. Это свод древних гимнов, составленный крупнейшим грузинским композитором и поэтом X века Микаэлем Модрекили.

До нас дошла не вся рукопись, только часть - 544 страницы. Еще больше утрачено - 720. Не хватает начала и большого числа страниц в середине. Отсутствует и конец; сколько в нем заключалось страниц, мы не знаем, Тем не менее даже и уцелевшая часть манускрипта свидетельствует о высокой культуре средневековой Грузии, с древнейших времен связанной со странами классического Востока - с Ассиро-Вавилонией, с государствами урартов и хеттов. Вы об этих связях наслышаны. О них рассказывают и памятники материальной культуры и клинописные тексты II и I тысячелетий до нашей эры. Что касается сведений о прочных связях Грузии с Западом - с эллинским миром, то их содержат не только сочинения античных авторов, но и всемирно известные греческие легенды. Одна из них сохранила память о походе аргонавтов в Колхиду в поисках золотого руна, другая-олицетворила человеческий гений в образе Прометея, прикованного к Кавказской скале. Скала - Кавказская, и уже одно это служит прямым доказательством, что легенда, послужившая основой для гениальной трагедии Эсхила, пришла в Грецию из древней Колхиды.

В нашу эру - в I веке и во II - Грузия играла важщчо роль в отношениях Рима с Востоком. О том, как велик был в ту пору политический авторитет грузинского государства, рассказывают античные авторы, описавшие торжественный прием, который устроил в Риме император Адриан грузинскому царю Фарасману II. Это было в 138 году нашей эры. Фарасман принес в Капитолин жертву и удостоился почести высочайшей: конная статуя грузинского царя была установлена в храме Белонны.

Археологические раскопки обнаружили недавно недалеко от нынешней столицы Тбилиси остатки древнейшей столицы - Армази. Крепостные стены, башни, вещи, найденные в гробницах - оружие, золотые украшения, посуда, геммы, на одной из которых изображен приближенный царя Фарасмана II Дзевах со своей супругой, - все это еще более расширило представления об очень высоком уровне древней культуры Грузии. При этом важно напомнить, что христианство было объявлено государственной религией в Грузии уже в начале IV века.

Но наивысшего расцвета культура достигла в XII и XIII столетиях; их принято считать "золотым веком" Грузии, когда среди грузин стали развиваться гуманистические идеи, что позволяет сблизить эту эпоху с последующим явлением европейского Ренессанса. В частности, к этому времени относится стремительное развитие светской литературы, достигшее наивысшего выражения в поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре"; в ней, - это известно и признано, - автор выступает как великий певец гуманизма. Если при этом напомнить, что Грузия издревле была единственной среди окружавших ее народов страной трехголосного пения, то будет легче представить себе атмосферу, в которой поэт и композитор X века Микаэль Модрекили трудился над рукописью, поступившей в конце прошлого века в национальный музей.

Что же представляет собой этот сборник?

"Я, Микаэль Модрекили, - пишет составитель в послесловии к одному из разделов, - потрудился и в результате тщательных поисков собрал отовсюду все песнопения, какие нашел на грузинском языке, и записал их в эту святую книгу истинно… сохраняя чистоту напевов, без ошибок в музыкальных знаках".

Итак, в сборнике Модрекили собраны песнопения, снабженные котяыми знаками. Но как их прочесть? Как подойти к расшифровке этих своеобразных обозначений?

Это произошло в наше время, но тоже не сразу. Замечательному открытию древнегрузинской музыки предшествовало другое открытие, не менее удивительное, - з области древнегрузинской поэзии. Оба открытия принадлежат выдающемуся ученому Грузии Павле Ингороква - историку и филологу, специалисту и области древней грузинской поэзии.

Вот краткая история этих недавних открытий.

"МОНУМЕНТ ГРУЗИНСКОЙ УЧЕНОСТИ"

В древнегрузинских рукописях сохранилось немало гимнов; ученые хорошо знали их, но читали их как прозаические произведения.

Вчитываясь в старые рукописи, Ингороква обратил внимание на то, что далеко не все точки в текстах можно рассматривать как обычный знак препинания. Заподозрив, что они выполняют другую функцию, ученый стал подсчитывать количество слогов между точками и обнаружил в них несомненную закономерность: 7, 7, 7, 11, 7, 7, 5. Следующий абзац - та же последовательность. И так - до конца песнопения. Ингороква взял другой текст. И снова: 5, 10, 5, 11, 5, 8, 10. И то же чередование слогов до конца текста. Исследователь понял: это стихи без рифм, но с точным строфическим построением, записанные без выделения стиховой строки ради экономии дорогой в ту пору "бумаги" - пергамента.

Ингороква продолжил подсчет. И когда работа над всеми сводами гимнов была закончена, смог подвести итоги. Он обнаружил 1217 разновидностей древней грузинской строфики!..

Так была раскрыта стиховая структура гимнов. Разгадав их метрическую основу, Павле Ингороква открыл свод стихотворных размеров, смог изучить систему древнегрузинского стихосложения, выяснить, что построение стиха в виде строфы с параллельными антистрофами имеет связь с хорической лирикой античной эпохи и с формой стиха, который произносится хором в античной трагедии. Более того: Ингороква открыл несколько сот неизвестных грузинских гимнов, открыл новых поэтов и среди них таких крупных, как гимнографы Григорий Хандзтели и Георгий Мерчуле. Установил, что древнейшие гимны восходят к V веку.

Это открытие один из английских историков назвал "монументом современной грузинской учености".

Результаты своей работы П. Ингороква опубликовал в книге "Георгий Мерчуле. Очерки по истории литературы, культуры и государственной жизни древней Грузии". Этот объемистый труд (более тысячи страниц) вышел в свет в 1955 году и привлек внимание не только научных кругов СССР и за рубежом, - он стал широко популярным среди грузинских читателей. Международный филологический орган "Ориенс кристианус" (т. 41, 1957) поместил весьма положительный и обстоятельный разбор этой замечательной книги.

ВОСЕМЬ

Разгадав метрическую и ритмическую основу гимнов, Ингороква совершил открытие, важное не только для изучения и понимания древнегрузинской поэзии, но подошел тем самым и к разгадке музыкальных обозначений. Стало ясно, что между стихотворным и музыкальным текстами существует неразрывная связь. Надо было обнаружить ее.

Первый шаг в этом направлении был сделан без особых усилий; черной точке в поэтическом тексте соответствовала красная точка среди музыкальных знаков.

Тогда Павле Ингороква приступил к изучению всех древнегрузинских рукописей, в которых имеются нотные знаки. Таких манускриптов дошло до нас девять. Пять из них находятся в Грузии, один в Греции, в Афонском монастыре, основанном в X веке грузинами: он был центром грузинской литературной школы. Три рукописи хранятся на Синае, в обители св. Екатерины, где с VIII века находилась грузинская монашеская колония и процветала грузинская письменность. Всего в девяти рукописях насчитывается около 1300 ирмосов - песнопений.

Сличая рукописи, хранящиеся в грузинских музеях, с микрофильмами синайских котированных манускриптов, Ингороква окончательно убедился в том, что нотные знаки в них представляют одну и ту же систему. Но при этом они не имеют ничего общего с известными нам типами нотописи, - в частности, совсем не похожи на невмы, которые в средневековье заменяли нотные знаки у народов Европы и восточнохристианского мира.

Ингороква выписал грузинские музыкальные знаки. Их оказалось восемнадцать. Было ясно, что это не иероглифическое письмо: иероглифов в древних письменах бывает гораздо больше, чем букв. Очевидно, здесь каждый знак обозначает не группу звуков, а всего один звук, и восемнадцать знаков должны представлять собой нотный алфавит.

Как часто повторяются они, эти знаки?

Ингороква снова принялся за подсчеты. На это ушло несколько месяцев. Наконец можно было принять как бесспорное: основных знаков восемь. И тут уже стало ясно, что они соответствуют восьми ступеням октавы.

Это был первый крупный успех. Ученый понял, что находится на верном пути. Но последовательность пока еще не ясна, не ясно значение каждого знака. Если этого не удастся восстановить - все сделанное окажется бесполезным.

Началось сличение знаков.

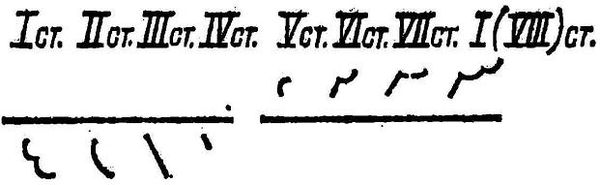

Четыре из них пишутся под строкой, четыре - над строкой, Но совершенно очевидно, что между ними есть соответствие. Среди них есть один совсем маленький - черточка. Но и среди верхних один тоже меньше других. Этот напоминает скобку. Один из нижних - самый большой - похож на чайку в полете. Такой же знак имеется среди верхних; только он перевернут и дополнен чертой. При этом нетрудно заметить, что нижние знаки по мере приближения к строке становятся меньше. А верхние, удаляясь от строки, начинают расти. Еще одно наблюдение: нижние знаки по мере приближения к строке имеют тенденцию к упрощению рисунка ноты, а верхние знаки, наоборот, начинают усложняться по мере того, как удаляются строки. Так и кажется, что между ними имеется "зеркальное соответствие".

Исследователь расположил эти знаки так, что, сходясь, они уменьшаются. Получилась шкала. Стало ясным, что группы из четырех знаков - это нижний и верхний тетрахорды диатонической гаммы, как бы нижняя и верхняя ее половины.

Но как узнать, правильна ли последовательность, в которой он расположил самые знаки?

Опять на помощь приходит подсчет. Самый малый знак, напоминающий скобку, встречается в четыре раза чаще, чем остальные. Он доминирует. Понятно: это и есть "доминанта", пятая господствующая - ступень октавы. Кроме того, можно предположить, что, поскольку в последнем такте каждого гимна должна звучать тоника, следовательно, тут должен стоять хотя бы один из двух знаков октавы… Так и есть! Значит, перевернутая птица и похожий на нее узорчатый знак - крайние ноты, обозначение первой и восьмой ступеней.

Так удалось разгадать последовательность новых обозначений. Это был второй крупный успех. Но все же какие звуки обозначает каждая нота, оставалось неясным.

Однако еще в самом начале работы Ингороква обратил внимание на то, что над первой строкой каждого гимна приписано, на какой "глас" они поются: "глас первый", "глас четвертый", "первый побочный" (пятый), "третий побочный" (седьмой). Всех "гласов" восемь. Значит, это указание на так называемые "церковные" диатонические лады, на которых строилась музыка древнехристианского мира; это указание на то, какой подразумевается звукоряд.

Это был третий существенный шаг на пути к разгадке тайны древнегрузинской нотописи.

Решив эти основные вопросы, можно было заняться изучением и дополнительных знаков. Шесть из них оказались обозначением "юбиляций" - музыкального орнамента ликующего характера. Другими знаками переданы хроматизмы - полутона, которые в грузинском культовом пении допускались весьма редко.

Таким образом, появилась возможность перевести древние обозначения в современные нотные знаки. Но при этом надо иметь в виду, что как в культовом пении римско-католической церкви, где до XIII века выписывался только ведущий голос, (он называется "кантус фирмус"), так и в грузинских рукописях котировалась только ведущая мелодия - по-грузински "дэлис пири", "предводитель голосов". Другие голоса не обозначались. Певцы, обрамляя мелодию, руководствовались нормами церковной гармонии.

Итак, первую часть исследования можно было считать оконченной: система музыкальных знаков раскрыта, разгадана грузинская нотопись в рукописи X века!

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Теперь можно было приступить к чтению самих музыкальных текстов. И вот записи X века Ингороква стал переводить на современные нотные знаки! Первым он транскрибировал гимн в честь девы Марии - "Гихароден!" ("Радуйся!") - и, положив листок на пюпитр рояля, проиграл расшифрованный музыкальный текст.

- Трудно передать, - вспоминает исследователь, - неповторимое переживание этих минут, когда я впервые услышал звуки, доносившиеся из глубины веков, звуки, отдаленные от меня десятью столетиями.

Если бы в расшифровке была допущена хоть незначительная ошибка, в результате получился бы случайный и бессмысленный набор звуков. А между тем зазвучала прекрасная торжественная мелодия.

Вслед за первым гимном Ингороква расшифровал еще восемьдесят. И во всех случаях рождалась великолепная музыка, поражающая внутренней логикой и глубиной музыкальной мысли.

Наконец настал день, когда Ингороква решил познакомить с ходом открытия и с его результатами музыкантов и отправился в Союз композиторов Грузии, где передал секретарям Союза, известным грузинским композиторам Андрею Баланчивадзе и Алексею Мачавариани, "ключ" к своей расшифровке. Рассказ его поразил композиторов. А. Мачавариани выразил желание детально познакомиться со всеми положениями Ингороква и с расшифрованными музыкальными текстами.

Изучив материалы, Мачавариани выступил со статьями. Он писал, что "расшифрованные знаки составляют вполне организованные мелодии" и носят глубоко национальный характер обнаруживая "тесную связь с народно-хоровой музыкой". "Во всех случаях, - 'Заявлял композитор, аттестуя восемьдесят проигранных им гимнов, - звучала величественная древнегрузинская музыка".

Эти статьи появились в грузинской и русской печати.

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ ГИМНЫ

Теперь Ингороква занимал новый вопрос. Не сохранились ли остатки древнегрузинских песнопений в церковных песнопениях XIX–XX веков?

Три дня спустя после визита в Союз композиторов он пришел в Институт рукописей и попросил выдать ему все имеющиеся там записи грузинской церковной музыки. Ему принесли собрание грузинских церковных песнопений, которые были записаны в 80-90-х годах прошлого века до глубоких знатоков древнегрузинской духовной музыки. До недавнего времени эти материалы хранились у одного из участников сбора церковных мелодий и только после смерти его поступили в Институт рукописей. Никто никогда не работал над этими записями, никто не интересовался ими.

Ингороква открыл оглавление и сразу же увидел среди множества иных сочинений первые строчки уже известных ему стихов, тех, что легли в основу нескольких древних гимнов. Это были стихи те самые, которые он, Ингороква, опубликовал годом раньше в своей монографии о Георгии Мерчуле.

Это его обрадовало. Значит, стихотворные тексты X века исполнялись еще совсем недавно. А музыка?

Чтобы не разбрасываться, исследователь взял хорал "Сасцаулита" ("Чудом"), которым открываются своды песнопений X века, нашел его в записи 80-х годов - большая часть знаков совпала. Запись XIX столетия, более сложная в некоторых элементах, была похожа на древнюю запись, как дочь бывает похожа на мать! Ингороква чуть не лишился чувств! В институте до сих пор вспоминают, как слабеющим голосом он попросил воды.

Этот момент в процессе исследования Ингороква я бы сравнил с недавней находкой хетто-финикийской биллингвы - двуязычной записи, которая подтвердила правильность работ Мерриджи, Грозного, Боссерта по расшифровке хеттского иереи глифического письма.

Ингороква продолжал сличать музыкальные тексты… Второй гимн: стихи те же, но между музыкальными текстами нет ничего общего! Третий хорал - то же самое. Четвертый… Пятый… Восьмой… Не похоже! Ирмос "Обремененная" - сильное сходство!

Ингороква сравнил между собой почти триста гимнов. Тридцать один из них имел много общего с записями XIX столетия. Но особое сходство обнаружилось в записях семи гимнов, Значит, на все остальные тексты позже - на протяжении тысячи лет - была написана новая музыка.

Подобно археологу, Ингороква поднял тысячелетний исторический слой и обнаружил тридцать один гимн, переживший десять столетий. И более тысячи двухсот гимнов, которые навсегда, казалось, исчезли, поглощенные временем, но благодаря трудам Ингороква ожили и зазвучали вновь в наше время.

Он воскресил творчество великих музыкантов древней Грузин-Иване Минчхи, Иоанна Мтбевари, Микаэля Модрекиля и прежде всего Григория Хандзтели, который, - это теперь становится ясным, - сыграл в истории древнегрузинской музыки примерно такую же роль, как Иоанн Дамаскин в греческой, а в истории римско-католической - папа Григорий II.

Наконец - это было 26 ноября 1956 года - на расширенном заседании отделения общественных наук Академии наук Грузии Павле Ингороква сделал доклад об этом открытии. Когда ученый сошел с трибуны, в вал стали входить артисты Грузинской капеллы. За рояль сел композитор Мачавариани. Нет, не берусь передать силу этого первого впечатления. Дирижер поднял руку, и величественно, торжественно, стройно зазвучала "Песнь покаяния" Григория Хаидзтели на слова грузинского царя Давида Строителя;

Когда настанет время последнего вздоха,

Величие царственности прейдет и слава померкнет,

Радость станет излишней,

Цветение увянет,

Другой получит скипетр,

За другим встанет воинство, -

Тогда помилуй меня, мой всевышний судия!