К.: Хочу подчеркнуть: собственных знаний не заменить. Науке природопользования учить надо со школьной скамьи, ни один вуз сегодня не должен игнорировать этой учебы. Незазорна учеба и при сединах. Но, конечно, когда принимаешь особо ответственное решение с далеко идущими последствиями – без умного и знающего советчика не обойтись. Я без стеснения и много раз тут, в Брянске, а также в Киеве и в Москве обращался и обращаюсь к специалистам. Был у меня и постоянный советчик, недавно умерший профессор Николай Александрович Обозов. Это был эколог в точном понимании этого слова – гражданская ответственность, разносторонние глубокие знания, стремление докопаться до сути явлений. Специально таких людей у нас не готовят. Человек тридцать, кажется, в год выпускает кафедра Казанского университета. Это, конечно, ничтожно мало.

По моему разумению, наши географические и биологические факультеты в университетах должны сейчас готовить главным образом экологов. И потребность в них мы должны культивировать. В первую очередь такими специалистами я бы укомплектовал наши проектные институты. (Ничего нет страшнее, чем проект, исполненный без знания законов природопользования.) Я убеждался в этом неоднократно. Есть много других ответственных организаций, где специалистов природопользования иметь просто необходимо.

П.: Михаил Константинович, обратимся к вашему опыту жизни. Какой из проектов оздоровления земли в нашей стране вы считаете наиболее значительным?

К.: Конечно, лесозащитные насаждения после засухи 1946 года! Я был тогда секретарем Тамбовского обкома партии и помню эти работы во всех подробностях. То было грандиозное государственное дело, поставленное на научную основу, обеспеченное техникой и всенародным участием. Там, где дело довели до конца, – плоды его благодатны. Но, к сожалению, в целом осуществление важнейшего проекта в 1954 году было приостановлено. Хорошо оснащенные лесотехнические станции ликвидировали, средства перебросили на "текущие срочные нужды". Кое-кто обрадовался – заботы с плеч. (В некоторых местах, помню, даже коров пустили в молодые посадки.) Я с болью глядел на эту картину. Урон был двойной – хозяйственный и нравственный. Вывод из этого надо сделать такой. Сиюминутные нужды всегда нас будут хватать за полу. В делах природопользования уступать им очень опасно. Важно перебиться сегодня, во имя того, чтобы вдвойне не тратиться завтра, исправляя оплошности. Да и следует еще помнить: в этих делах не все возможно исправить.

П.: Сейчас в стране осуществляется огромный долгосрочный проект мелиорации земель. Плоды улучшения земли во многих местах заметны. Но кое-где получают обратные желаемому результаты. Не могли бы вы на основе личного опыта высказаться по этому поводу?

К.: Мелиорация – дело разумное. В нашей области благодаря ей введено в производство много земель. И мы получаем с них неплохие урожаи. Но дело это требует осмотрительности, тщательности, культуры и ответственности. Когда анализируешь нередкие, к сожалению, просчеты, видишь: делалось "не там, не так, некачественно". Главной ошибкой мелиорации прошлого был принцип "бороться с водой". Ее просто спускали с увлажненных земель. В результате получалось то, против чего предупреждал еще Вильямс: "Осушение переувлажненных земель ни в коем случае не должно превращаться в иссушение их". Мы у себя в бассейне Десны будем держаться принципа двойного регулирования: земля осушается, но рядом обязательно создается водохранилище для подпитки в нужный момент осушенной площади.

И, конечно, ни в коем случае нельзя позволять мелиораторам ради скорейшего выполнения плана набрасываться на любой увлажненный участок. Должны существовать строгие карты природопользования. Есть почвы, на которых после осушки все равно ничего не будет расти. Есть болота, которые надо беречь пуще глаза ради сохранения речек…

П.: Момент, возможно, самый существенный в нашей беседе. Огромные сложности взаимоотношений с природой, мне кажется, настоятельно требуют создания государственного органа с высокими полномочиями для регулирования этих отношений. Одна из главных проблем – ведомственный подход к природопользованию. Каждое ведомство, как говорится, "молотит свою копну" и старается намолотить возможно больше, частенько латая за счет природы свои просчеты… Я говорю о необходимости создания Государственного комитета по охране природы. Вопрос этот не новый, но многие чувствуют: жизнь требует его разрешения…

К.: Полностью, Василий Михайлович, разделяю ваши соображения. Скажу больше, работа в Комитете по проблемам Десны дает мне возможность наглядно судить, насколько важны и просто необходимы координация и контроль сложнейших и многообразных отношений в природопользовании. Ведомства, мы должны это понимать, такого "регулировщика" примут без энтузиазма – гораздо спокойнее жить, когда никто не кладет тебе на плечо руку и не говорит: "Так нельзя, это будет иметь такие-то последствия, это противоречит закону". Но это как раз то, что крайне необходимо. Это в конечном итоге будет иметь и другую хорошую сторону – будет приучать к дисциплине, к рачительному и экономному хозяйствованию. Я за комитет. И, как говорится, двумя руками.

П.: Михаил Константинович, наша беседа будет опубликована в молодежной газете. Скажите свое мнение об участии комсомольцев в делах природопользования.

К.: У нас в области молодежь делает много хороших дел. На Брянщине родилась идея создания школьных лесничеств. (Сейчас их более семидесяти.) Молодежь участвует в посадке лесов и кустарников над оврагами, контролирует работу очистных сооружений. Думаю, в силу особых условий брянские комсомольцы – не в последних рядах молодых борцов за охрану природы. Но, если говорить откровенно, комсомол, мне кажется, не нашел еще своего места в этой работе. И я, по правде сказать, не вижу в этом его вины. Дела охраны природы сложны, запутанны, нередко противоречивы и, скажем честно, пока что неважно организованы. Я уверен, создание комитета, о котором шла речь, помогло бы многое упорядочить, прояснить, заставить нас действовать энергичней. Не сомневаюсь, и комсомол нашел бы свое место в важнейшем патриотическом деле.

Я рад этому разговору для молодежи. Река жизни неумолимо течет. И мы, старшее поколение, должны будем передать руль и весла в молодые руки. Очень важно, чтобы гребцы и кормчие вырастали у нас людьми грамотными, понимающими: высшая ценность для человека – благополучие его Отечества. А основа этого благополучия – наш труд и богатства нашей земли: ее недра, почвы, леса и воздух. Разумно расходовать и беречь все это – важнейшая наша забота повсюду: на Десне, Волге, Днепре, Енисее, на всех малых и больших речках, у всех родников и ключей.

Фото автора. Брянск. 17 октября 1976 г.

Письма на мельницу

Удивительно много людей отозвалось на очерк "Ночлег на мельнице" ("Комсомольская правда", 1 сентября). Несложное исследование писем обнаруживает причину необычного интереса к древнейшему и некогда по всей земле распространенному агрегату. "Вы, правда, как будто мамонта отыскали, – пишет Виктор Степанович Стрельченко из Калуги. – Я считал: только во сне можно это теперь увидеть. И вдруг – наяву. Да еще и работает".

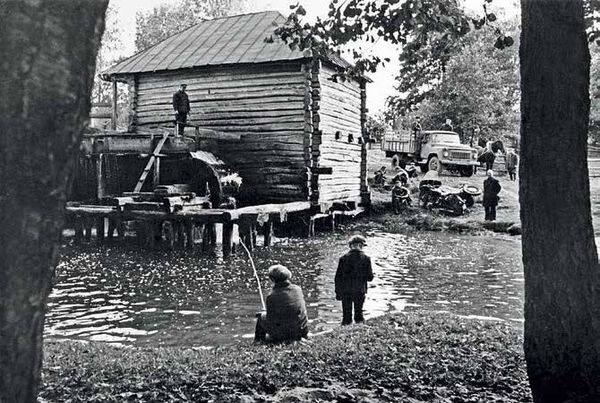

Простецкое в сравнении с нынешними гигантскими железобетонными плотинами на больших реках, почти игрушечное сооружение в сопоставлении с мощью силовых установок нашего века, одинокая брянская мельница вдруг напомнила нам об истории, о годах, когда повсюду не пар и бензин вертели колеса, а ветер и воды маленьких речек.

Никто не скажет, когда и где приспособили воду крутить жернова (во всех странах водяная мельница являлась частью народной жизни), но многие помнят, как мельницы исчезали. Паровой движок, а потом электричество на глазах одного или двух поколений сделали ненужными, почти смешными водяные колеса. И вот теперь поток писем с радостным возгласом по поводу того, что где-то старинное колесо вертится. Таков феномен жизненных превращений. Я помню: прогоняя лошадей из ночного, мы увидели мотоцикл и бежали за ним, пока не зашлось сердце. Теперь ребятишки с таким же любопытством собираются вокруг лошади. Контрасты нового и старого помогают нам чувствовать глубину и движение времени, помогают верно оценивать достижения нынешних дней. "Будущим летом повезу своих ребятишек на эту брянскую мельницу, – пишет инженер-конструктор из Волгограда Валерий Корсун. – Да и сам хочу посмотреть. Много слышал о мельницах от своего деда…"

Мельницы и в давние времена, когда были они повсеместными и обычными, привлекали к себе людей. Подобно парусным кораблям на морях, они были самыми поэтичными сооружениями на суше. Много всего дорогого для человека сходилось у водяной мельницы. Тут размолом зерна завершались труды на полях. Тут была ярмарка новостей: ожидая своей очереди, люди неторопливо обсуждали течение жизни, веселились и балагурили. В нелегких деревенских трудах дни сенокоса и поездки на мельницу были желанными днями.

Само место у мельницы было радостным: водяная гладь у плотины, склоненные над водой ивы и темные ольхи, стаи гусей и уток, запахи мокрого дерева, свежей теплой муки, скрип деревянной оснастки, фырканье лошадей, говор и шум воды у главного колеса… Это был мир поэтичный, сообщавший покой и будивший воображение человека. Не случайно многие деревенские чудеса связаны были с мельницей. Русалки в обществе старика Водяного жили именно тут. По ночам, когда жернова утихали, черти собирались на мельницу перекинуться в карты. Народные сказки сохранили для нас ароматную смесь былей и небылиц, происходивших у мельниц. Да и не только сказки! Литература, музыка, живопись запечатлели романтический мир водяных мельниц. Но интересней всего – живая человеческая память еще хранит этот мир, пусть без русалок и водяных, но все же полный радости и поэзии.

В большинстве писем (они принадлежат людям немолодым) рассказано о том, как мельница и все, что ее окружало, повлияли на их восприятие жизни. Вспоминают читатели Паустовского, который писал, сколь многим обязан он детству и чем была в этом детстве мельница на лесной речке.

В письмах, однако, разговор идет не о поэзии только. "Эти мужицкие деревянные агрегаты не только мололи зерно. Они хлебушек припасали". Читатели размышляют о том, как мельничные запруды регулировали сток речек и как важно сейчас сохранять убегающий по весне сток. "Низкий поклон председателю Верховцу, – пишет Григорий Князев из Сибирского академгородка, – хозяин он настоящий. И важно заметить: именно он, сообразивший, как велика польза земле от плотины с водяной мельницей, является хозяином современным".

Никто из читателей не предлагает сплошь застраивать речки водяными мельницами. Но здравые мысли – уберечь их там, где они еще сохранились, присутствуют во всех письмах.

"Если б я был директором какой-нибудь знаменитой гидроэлектростанции, – пишет Константин Скорино из Харькова, – я бы привез на Волгу, на Днепр или, скажем, на Енисей Купреева Григория Степановича, того самого старика плотника с Брянщины, и поручил бы ему поставить мельницу где-нибудь на речушке вблизи прославленной гидроэлектростанции. Зерно молол бы задаром и не большой электрической силой, а силой маленькой речки или даже ключа. И велел бы водить на мельницу школьников. А приезжих гостей сам бы водил показывать и громадные турбины, и старинное деревянное колесо. Урок это был бы наглядным и интересным".

Это идея. А вот конкретное дело.

"Дорогие товарищи! В 1955 году с должности секретаря райкома комсомола меня послали работать в колхоз. И вот двадцать годов бессменно – я председатель хозяйства. Должность трудная. Пишу вам сейчас на ходу – уборка! Но мы нашли время не только прочесть заметку "Ночлег на мельнице", но и по-хозяйски обсудить ее. И решили: построим у себя мельницу. Очень нужна. Зерно молоть надо, и речонку нашу хочется привести в порядок. Мельница тут когда-то была. Но теперь нет людей, какие могли бы все заново возвести. Сообщите, пожалуйста, точный адрес того колхоза на Брянщине. Мы туда пошлем человека все разузнать, либо к себе мастеров позовем".

Председатель колхоза "Заря коммунизма" Зубово-Полянского района Мордовской АССР, делегат XXV съезда КПСС Ю. П. Морозов.

Дорогой председатель! С согласия Алексея Петровича Верховца сообщаем нужный вам адрес: Брянская область, Трубчевский район, колхоз "Путь Ленина". Мы уверены, Алексей Верховец и старики плотники не откажут вам в помощи. А построите мельницу – зовите в гости. С удовольствием приедем взглянуть, как оно все у вас получилось.

Водяных мельниц, судя по письмам, осталось считанное число. И мы полностью согласны с предложением "считать их памятниками истории и культуры". Как раз сейчас идет обсуждение проекта государственного Закона о сохранении и использовании такого рода памятников быта. Мельницы (будем иметь в виду также и ветряки) не должны быть обойдены этим законом. А пока суд да дело, возьмем-ка их все на учет. В каждом районе и в каждой области должны знать, где и что сохранилось, что надо поправить или восстановить. И уж, конечно, разъяснить всем, что речь идет о сбережении исторических ценностей.

У нас в редакции мы заводим обширную папку, где будет собрана информация с точными адресами водяных и ветряных мельниц, их состоянием, названием хозяйств, которые ими владеют. Если где-то по примеру колхоза "Путь Ленина" построят мельницу заново – тоже хорошая весть!

Всю информацию, собранную с помощью наших читателей, мы передадим Министерству культуры, да и сама газета обязуется помогать сохранению драгоценных крупинок народного быта. Ждем ваших писем.

А в заключение – первые вести из папки "Мельница". По сведениям (нуждающимся, правда, в проверке), на одной из речек в южной части страны сохранились и исправно работают семь (!) водяных мельниц. Этот же снимок сделал неделю назад на Брянщине. Там разыскалась еще одна мельница. Стоит она на ключе Жордка в лесной деревеньке Ломаковке (Стародубский район). Работает по воскресеньям. Кое-что на ней надо уже поправить. Мельник Николай Евсеевич Потеенко этим как раз озабочен. Он сказал: "Приходил председатель, поглядел и решил, что не надо возиться с водой, надо поставить мотор электрический… А я-то знаю: как только поставят мотор, не будут следить за плотиной. А плотину забросим, потеряем и пруд – украшенье Ломаковки. Поддержите в газете! Заметку вашу на мельнице, как охранную грамоту, в рамке повешу…" Мы тоже надеемся, что эти заметки помогут председателю колхоза "Верный путь" Виктору Пикулику и всем, кого это касается, по-иному взглянуть на старинные мукомольни. Честное слово, старушки этого заслужили.

Фото автора. 23 октября 1976 г.

Мгновения судьбы

2 декабря день рождения Георгия Константиновича Жукова. Маршала Жукова. Сегодня ему было бы восемьдесят лет… Помня об этой дате, в редакции мы решили: опубликуем лучшую фотографию Георгия Константиновича. Выбор доверили сделать мне.

Два дня я провел в доме Жукова за почетной, но, признаюсь, очень нелегкой работой. Просмотрел не менее тысячи снимков. Самых разных: маленьких и больших, добротных, переложенных тонкой папиросной бумагой; снимков в альбомах, в рамках, в конвертах, в картонных ящиках, чемоданах. Мгновения человеческой жизни в разные годы запечатлели неизвестные люди и фотографы-мастера, подарившие маршалу снимки с сердечными надписями… Большая жизнь прошла у меня перед глазами на пожелтевших и совсем еще свежих бумажных листах.

* * *

Снимки его отца до нас не дошли. Да, возможно, и не снимался ни разу деревенский бедняк Константин Жуков, едва-едва кормивший семью крестьянским трудом. А фотография матери Устиньи Артемьевны Жуковой есть. В плотно сжатых губах, твердом взгляде, в руках, как-то по-особому сложенных на коленях, нетрудно увидеть характер волевой и решительный.

А потом снимки сына. Он, знавший лапти, на этой, возможно, первой своей фотографии очень наряден. Черный костюм, рубашка с модным атласным галстуком. На снимке надпись: мастер-скорняк. Обращаясь к листкам, исписанным пятьдесят лет спустя энергичным маршальским почерком и озаглавленным "Род занятий с начала трудовой деятельности", можно датировать этот снимок январем 1914 года. Георгию Жукову семнадцать лет. Он окончил учебу у скорняка и, наверное, по этому случаю снялся. Этот снимок с гордостью можно было послать домой, в деревню Стрелковку Калужской губернии. И мать, наверное, гордилась: сын вышел в люди. Какая гадалка могла бы тогда предсказать, что на галстуке этого начинавшего жить человека появится маршальская звезда!

Г. К. Жуков.

Поворот судьбы к этому виден на втором снимке. Но опять же какой разговор о высоком предназначении его жизни – солдатская шинель, солдатская фуражка! Возможно, даже и шутка – "каждый солдат носит в ранце маршальский жезл" – была ему неизвестна.

А потом снимок 1923 года. Буденовка, шинель с "разговорами", и на шинели (так все носили тогда) – боевой орден. Этот снимок командира кавалерийского эскадрона Георгия Жукова мы, помню, рассматривали с Жуковым-маршалом. Я спросил: как сложилась эта привычная нам теперь форма красных в Гражданской войне? И впервые узнал тогда от Георгия Константиновича: "Незадолго до революции появилась мысль одеть российскую армию в форму, напоминавшую облик древних русских богатырей. Был объявлен конкурс на новый покрой военной одежды. Так появилась островерхая шапка, напоминавшая металлический шлем, и шинель с полосами-застежками на груди ("разговорами"). Такую одежду для армии сшили. Но со складов она попала к восставшему народу и стала одеждой революционной армии".