Бен-Галь должен был очистить весь район от журналистов и без предупреждения открывать огонь по всем, кто так или иначе пытается помочь "противнику".

Итак, "Альталена", Эцель и Бегин были определены как враги, от которых требовали безоговорочной капитуляции. Такое отношение могло быть реакцией на бунт, но факт бунта отсутствовал. Впрочем, Бен-Гуриона не интересовали факты. Он хотел представить расстрел "Альталены" как подавление "фашистского путча" и предстать "спасителем демократии".

С другой стороны, в действиях Бен-Гуриона его апологеты задним числом усматривают стремление установить единоначалие в вооруженных силах и закончить "партизанщину", что было для молодой страны жизненно необходимым в ожидании неминуемого арабского вторжения. Но стоит ли сейчас определять истинные намерения Бен-Гуриона? Главное, что еврейская кровь пролилась, и это, увы, было не в первый раз в нашей истории… И на следующий день после убийства Рабина, когда все газеты кричали, что Израиль проснулся преображенным – проснулся другой страной, не похожей на вчерашнюю, – они, как обычно, лицемерили: к сожалению, убийство евреев евреями стало делом обычным…

В десять часов утра от "Альталены" отошла моторная лодка. Орбах приказал Моше Карену, командиру транспортной роты, которая была рассыпана на берегу, открыть огонь. Расчеты отказались выполнить приказ. Орбах пригрозил Керену военным судом и лично отдал приказ пулеметчикам. Пулеметчики отказались стрелять в евреев.

Лодка причалила к берегу, и девять человек заняли позиции на берегу. Моторка вернулась к "Альталене", и еще одна вооруженная группа спустилась в лодку, которая вновь направилась к берегу. Хевлин, командир сил Пальмаха, связался с Ядином и сказал, что Эцель наращивает силы.

Ядин приказал Хевлину не допускать разгрузки оружия даже ценой применения огня.

Хевлин дал приказ обстрелять лодку. Так начался бой.

Как раз в это время в штаб Пальмаха явился Рабин и, будучи старшим по званию, автоматически вступил в командование. Амос Орен сказал Рабину: "Есть опасение, что они откроют огонь, и наше положение станет очень тяжелым". Рабин ответил: "Возьми гранаты и уничтожь их". Офицер Пальмаха Пинхас Ваза дополняет рассказ: "Рабин взял несколько гранат и бросил их вниз. Это было омерзительное зрелище, жуткая драма. Брат пошел на брата, убивают друг друга". Амнон Дрор уточняет, что Рабин бросил гранату в евреев. (В 1976 г. Рабин будет оправдываться: "Это был самый черный день в моей жизни. Я верил, что выполняю свою миссию, и я получил приказ от Бен-Гуриона…")

Бен-Гурион назначил Игаля Алона командующим "сектором набережной" и напутствовал его: "Игаль! Поймай Бегина! Поймай Бегина!"

Ядин сказал Алону: "На этот раз вполне вероятно, что тебе придется убивать евреев. Я верю: ты сделаешь все, что нужно, ради государства".

Так складывался миф о том, как Цахаль подавил "мятеж Эцеля". Алон удостоился сомнительной славы военачальника, победившего несуществующего врага.

В своей книжке "Щит Давида" Алон подробно описал Войну за независимость, ни слова не сказав об "Альталене"; он даже не стал оправдываться.

Но не Алон, а Рабин командовал на линии огня, не от Алона, а от Рабина зависело будущее Бен-Гуриона. Кстати, что касается Рабина, это был второй (и последний) случай, когда он командовал войсками.

Когда "Альталена" шла от Кфар-Виткин в Тель-Авив, Хеман Шамир, один из высших офицеров ВВС, обратился к пилоту Вильяму Лихтману, добровольцу из США:

– Нельзя допустить, чтобы корабль бросил якорь. Эцель задумал спектакль, чтобы доказать свою силу.

– Я не могу участвовать в вашей политике, – ответил Лихтман. – Я приехал сюда, чтобы драться с арабами. Это то, что я знаю, и это то, что меня интересует.

– Это приказ! Солдат должен выполнять приказ и не интересоваться политикой.

– Есть ли евреи на корабле?

– Разумеется! Это важно для тебя?

– Да… По случайности я сам еврей. Я знаю, что для вас здесь это не очень важно. Может, вы сами вообще не евреи! Вы можете забрать ваши сраные приказы и проглотить их! Сволочи! Вы думаете, что я приехал сюда убивать евреев?! Если один из моих летчиков согласится, – сказал Лихтман (он командовал эскадрильей), – я всажу ему пулю в глотку. Это будет лучшее, что я сделаю в своей жизни.

Шамир обратился еще к нескольким летчикам. Ответы были такими же.

Ядин получил приказ установить артиллерийскую батарею.

В четыре часа поступил приказ открыть огонь.

В пять началась бомбардировка.

Вскоре снаряд попал в "Альталену". Через несколько минут начался пожар. Корабль, начиненный боеприпасами, был обречен.

Даже Рабин написал в своей книге (1979 г.): "Это была бомбардировка с целью поражения, а не для запугивания, как пытались изобразить дело потом".

Рабин командовал силами Пальмаха на берегу. Когда пальмахники услыхали крики "Бегин на борту!", на корабль обрушился огонь из всех стволов.

Йона Фаргер вспоминает: "Они охотились за людьми, которые были уже в воде. Вмешательство было бесполезно. Я собрал добровольцев и хотел спуститься на берег помочь раненым, но Пальмах не дал. Стреляли по нам".

Доктор Шалом Вайс писал, что он видел белый флаг на "Альталене" и людей, прыгающих в воду, – "и все же огонь не прекратился, ружейный и пулеметный огонь по живым целям".

Пока на берегу и в воде разворачивалась трагедия, в кабинете Бен-Гуриона мэры четырех городов (Тель-Авива, Рамат-Гана, Нетаньи и Петах-Тиквы) выражали тревогу в связи с возможной реакцией населения. Они просили: "Дай приказ прекратить огонь. Они же наши дети!"

– Я понимаю ваши чувства, но не могу дать приказ без разрешения правительства, – ответил Бен-Гурион.

Вечером Бен-Гурион записал в дневнике: "День Эцеля. То, что должно было случиться, случилось, в конце концов".

Коллективная интуиция, заканчивает рассказ о том дне Ури Мильштейн, определяет трагедию "Альталены" как кардинальную точку истории страны. Обе стороны вели борьбу за голоса, за политическое влияние, реализуемое на первых и во многом определяющих выборах. Разница была в методах борьбы. Эцель хотел поднять свой авторитет, привезя оружие для Цахаля. Бен-Гурион охранял свой авторитет, уничтожая оружие, привезенное Эцелем. "Левые" обвиняют "правых" в попытке мятежа. "Правые" обвиняют "левых" в готовности поставить партийные интересы выше интересов государства, даже если речь идет о войне… Бен-Гурион добился своего, но цена победы была ужасна. Речь идет даже не об упущенных победах и территориях, которые можно было бы присоединить (хотя это имеет первостепенное значение). Диктатура Бен-Гуриона привела к возникновению в стране атмосферы интеллектуального застоя и устойчивой мифологии, при которой свободная мысль подвергалась гонениям. Таков был неизбежный политический результат "Альталены".

В кругах кабалистов Иерусалима говорят, что дух одного из убитых "Альталены" вернулся в этот мир, чтобы отомстить Рабину. Есть легенда, что пуля, которой был убит Рабин, отлита из снаряда, подорвавшего "Альталену"…

Но вернемся к 1948 году.

Срок перемирия с арабами истекал.

22. От перемирия до победы

"С 15 мая 1948 г. арабская печать трубила о победах арабов в Эрец-Исраэль, – пишет взыскательный историк Владимир Фромер, которому я передаю слово. – В Совете Безопасности ООН лишь жалостливые американцы требовали немедленного принятия резолюции о прекращении огня, чтобы спасти евреев. Но представитель Великобритании сэр Александр Каддоган был против. Арабы побеждали. Евреи получали по заслугам. К чему же торопиться? Рафинированный английский джентльмен лишь морщился, когда ему говорили об этих "несчастных евреях": сами, мол, виноваты".

Отвлекусь, хочу рассказать об одном случае. Корреспондент телеканала из Газы "Аль-Акса ТВ" взял интервью у арабской старухи, принявшей участие в марше у израильско-иорданской границы 13 мая 2011 г., в день так называемой "накбы":

– Кто вы? – Я из Аль-Халиля (Хеврона). Из семьи Джабер.

– Сколько вам лет?

– Девяносто два.

– И вы помните день пятнадцатого мая сорок восьмого года, день "накбы"?

– Как же не помнить? Аллах захочет, и мы похороним Израиль и перебьем всех евреев своими руками, как перебили их когда-то в Аль-Халиле! Я жила при британцах, и я помню, как убивали евреев в Аль-Халиле. Мы тогда их истребили. Мой отец их лично убивал и принес домой кое-какие вещички…

Комментарии излишни…

Но постепенно сквозь дымовую завесу арабской пропаганды стали проступать контуры подлинного положения вещей. Тут уж Каддоган заторопился. Надо было бросить арабам спасательный круг. По предложению английского представителя Совет Безопасности призвал 29 мая воюющие стороны заключить перемирие сроком на месяц. Арабы дали свое согласие лишь 13 дней спустя, когда их армии оказались на грани полного истощения.

Согласие о прекращении огня вступило в силу 11 июня. Совет Безопасности решил также направить в зону конфликта графа Фольке Бернадота в качестве посредника.

Посредника, отмечает Фромер, с весьма ограниченными полномочиями. Бернадот – член шведского королевского дома – спас в конце Второй мировой войны около десяти тысяч евреев от уготованной им нацистами участи. Он был человеком серьезным, обстоятельным, но не обладавшим ни широтой кругозора, ни твердостью характера.

Прекращение военных действий позволило обеим сторонам перевести дыхание и заново осмыслить сложившуюся ситуацию. И в еврейских, и в арабских штабах шла напряженная работа. Подводились предварительные итоги, обсуждались перспективы на будущее. Арабское командование понимало, что гордиться ему особенно нечем. План захвата Тель-Авива, Хайфы и разгрома евреев за две недели провалился.

Легион Глабба завяз в Иерусалиме, понеся невосполнимые потери. Продвижение египетских войск было остановлено у Ашдода. Иракцы, поначалу добившиеся успеха в Дженине, потеряли в последующих боях столько бойцов, что боялись сдвинуться с места.

Ливанцы вообще ничего не добились.

Лишь сирийцам удалось захватить небольшой плацдарм на израильской территории.

Но и у еврейского руководства не было оснований для радости. Правда, вражеские армии были остановлены. Но египтяне контролировали большую часть Негева. Иракские войска – хоть и сильно потрепанные – находились всего в шестнадцати километрах от средиземноморского побережья. Угроза еврейскому Иерусалиму не миновала. Сирийцы, окопавшиеся на западном берегу Иордана, угрожали всей Восточной Галилее.

Еврейские потери были тяжелыми. За месяц боев погибли 1176 человек, из них 876 бойцов первой линии. Измученные израильтяне остро нуждались в оружии и пополнении.

В соответствии с условиями перемирия ни одна из сторон не имела права использовать передышку для наращивания военной мощи. Но израильское руководство делало то, что было нужно для спасения государства. Все остальное просто не имело значения. Семь судов с грузом оружия и боеприпасов уже достигли берегов Израиля. Полным ходом шла реорганизация армии. Обучались новобранцы. Формировались новые полки.

Страна была поделена на три фронта. Фактическим верховным главнокомандующим был Давид Бен-Гурион. Его санкция требовалась для выполнения любых оперативных шагов. Даже переброску роты солдат с одного участка на другой нельзя было провести без его разрешения. Подобная практика сковывала инициативу командиров. К тому же ребром встал вопрос о назначении командующих фронтами. Бен-Гурион, изначально не выносивший в Хагане и Пальмахе "партизанщины" с ее вольным духом и отсутствием дисциплины, хотел назначить командующими бывших офицеров британской армии Мордехая Маклефа и Шломо Шамира. Они, мол, учились военному искусству. Старик (так называли Бен-Гуриона уже тогда, хотя он был еще отнюдь не стар; вспомним, так же называли Ленина в кругу старых большевиков) считал, что всему можно научиться: писать стихи, сочинять музыку, рисовать картины и, разумеется, командовать войсками.

Начальник оперативного отдела генштаба Игаэль Ядин полагал, однако, что военный талант и интуиция даются от Бога. Если их нет, то никакая учеба не поможет. По его мнению, Игаль Алон, Ицхак Садэ, Моше Кармель и Шимон Авидан, не служившие в британской армии, гораздо больше подходили для роли командующих фронтами, чем Маклеф и Шамир. Но Бен-Гурион стоял на своем. Ядин в качестве крайнего аргумента подал в отставку. Началось нечто вроде первого правительственного кризиса. Была даже создана правительственная комиссия для внутреннего разбирательства. Лишь с большим трудом согласился Бен-Гурион назначить командующим Игаля Алона. Ни разу ему не пришлось пожалеть об этом.

А тут еще произошел эпизод с "Альталеной". После приказа Бен-Гуриона открыть по судну огонь погибли 15 человек. Бегин впал в ярость. Но, пишет Фромер, у этого человека была великая душа, и он не отдал приказ, который мог развязать в стране гражданскую войну…

Арабы попали в ловушку собственной пропаганды. Слишком уж громко возвещали они о своих мнимых победах и не могли теперь идти на попятную. В Египте, в Сирии, в Трансиордании – вообще всюду арабскому населению внушалось, что Совет Безопасности спас евреев, навязав арабам перемирие. Но война, мол, еще не закончена, и следующий ее этап приведет арабов к окончательной победе.

Все это вполне в духе арабской риторики, описанной египетским социологом Халимом Баракатом:

"Арабское общество склонно к велеречивости и патетике, ибо арабы не из тех людей, которые говорят, только когда это служит их целям и планам. Араб выражает свои взгляды и чувства, не задумываясь, пойдет это ему на пользу или во вред. На Западе же люди высказываются, только когда им это выгодно. Такая свободная непосредственность самовыражения в арабском обществе способствует, в частности, разрядке напряженности, являясь как бы катарсисом, очищающим дух. Она дает арабу ощущение, что он преодолел свое бессилие".

Когда 8 июля – еще до истечения срока перемирия – в Негеве возобновились бои, арабам грех было жаловаться. Они сами этого хотели.

Профессор современной истории Тель-Авивского университета. Эли Барнави так представляет дело: арабам пришлось столкнуться с неузнаваемо изменившимся противником. Благодаря интенсивной мобилизации, израильская армия за три недели удвоила свой численный состав и насчитывала уже 60 000 солдат. Надлежащим образом организованная и оснащенная, она отныне представляла собой серьезную силу, которая вскоре перехватила у противника инициативу, чтобы больше не выпускать ее из своих рук.

Начиная с 8 июля, египтяне пытались вновь перейти в наступление на юге, но были отброшены. На севере сирийцы уже не представляли серьезной опасности. Израильтяне взяли Назарет, после чего была очищена вся Западная Галилея. 11 июля израильские войска освободили город Лод с его международным аэропортом, а на следующий день – соседний город Рамле. Контрнаступление трансиорданского легиона было отбито, и легионеры понесли тяжелые потери. Тель-Авив более не был изолирован. Основные дороги страны находились отныне в руках израильтян.

17 июля ООН установила еще одно перемирие, которое должно было продлиться до середины октября. Последняя серия военных действий разворачивалась в основном на юге. С 14 по 19 октября, в ходе операции "Йоав", израильская армия заставила египтян покинуть город Беэр-Шеву и всю западную часть пустыни Негев. Вместо того, чтобы открыть второй фронт, трансиорданский легион (союзники Египта) совершил перемещение к Бейт-Лехему и Хеврону, чтобы заполнить пустоту, оставленную египтянами при бегстве. В районе Фалуджи (северная часть Негева), где израильские войска окружили 4-ю египетскую бригаду, громче всех египтян выражал свое негодование по поводу разложения, которое подтачивает всю его страну, молодой офицер по имени Гамаль Абдель Насер.

Израильтянам оставалось довести до конца освобождение Галилеи на севере (что и произошло 29–31 октября) и Негева на юге. Но операция "Хорев" (25 декабря 1948 г. – 7 января 1949 г.) достигла большего: пять бригад под командованием Игаля Алона перешли государственную границу, проникли на север Синая, на территорию Египта, и стали продвигаться в направлении Эль-Ариша, взятие которого должно было завершить окружение сектора Газа. Это уже было слишком с точки зрения Вашингтона и его союзников, которые опасались крушения арабских прозападных режимов. Опасения были не напрасны. Каир сотрясала волна ожесточенных демонстраций, и 28 декабря премьер-министр Нукраши-паша был убит "братьями-мусульманами". Бен-Гурион уступил международному давлению и отозвал войска. Египетские солдаты, попавшие в окружение в районе Фалуджи, смогли вернуться домой.

Война за независимость завершилась.

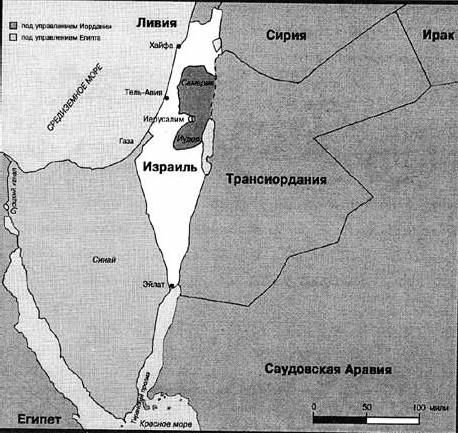

Территория Эрец-Исраэль после Войны за независимость

Эта первая арабо-израильская война, пишет Эли Барнави, была самой долгой (девять месяцев) и самой смертоносной для израильтян: погибли 6000 человек (из них 2000 мирных жителей) – иначе говоря, 1 % еврейского населения. Но Израиль выжил. Он вышел из этого испытания с новыми силами, доказав свою потрясающую жизнеспособность, с большей и лучше защищенной территорией, чем та, которая причиталась ему согласно резолюции о разделе Палестины.

В то же время этот первый этап конфликта вверг Израиль более чем на полвека в состояние войны. Несколько сот тысяч палестинцев вступили на путь изгнания. "Проблема беженцев" впоследствии вызрела в международную проблему, возможность решения которой забрезжила только сейчас.

Впрочем, забрезжила ли? Ниже мы рассмотрим и этот вопрос.

Еврейская диаспора с тревогой следила за перипетиями войны, и сотни добровольцев приезжали, чтобы оказать своему государству действенную помощь.

Израиль родился в обстановке двусмысленности, он был антиимпериалистической силой в глазах своих друзей и в своих собственных глазах, но колониальной силой в глазах своих врагов.

Израиль положил начало новому порядку в регионе. Рождение Израиля и его победа в Войне за независимость породили королевство Иорданию и палестинскую национальную общность. Создание Государства Израиль навсегда в корне изменило отношения между евреями и неевреями. Как раз в этом и заключалась основная цель политического сионизма.

Вряд ли наша картина была бы полной, если бы мы не поместили здесь мнение представителя проарабской позиции. Так уж получилось, что эту роль у нас выполняет профессор советской школы Е. Пырлин. Он, безусловно, опровергает утверждение о том, что Палестинская война (так именует противная сторона Войну за независимость 1948–1949 гг.) началась в результате нападения арабских стран на Израиль после провозглашения его независимости 14 мая 1948 г. Надо сказать, что даже Большая Советская энциклопедия в вышедшем в 1950 г. втором томе второго издания пишет, что Арабская лига "разжигала арабо-еврейскую вражду в Палестине и в мае 1948 призвала арабские государства к войне с Государством Израиль". Согласно же концепции Пырлина, все было иначе: "командование Хаганы пришло к выводу, что единственное решение заключается в том, чтобы взять инициативу в свои руки и попытаться осуществить военное решение, перейдя в наступление"; отряды Хаганы должны были путем террора вынудить арабов бежать со своих насиженных мест. В итоге профессор приходит к весьма оригинальному открытию: все беды – от евреев…