"Очень впечатляющая, незабываемая выставка, особенно для нас, немцев. Содержание этих писем показывает полную абсурдность германских войн в России, в Сталинграде. Эти письма должны прочитать многие. Многие должны понять программу германских войн. Герман Рот, священник, Франкфурт-на-Майне; Магдалена Рот, жена. 12 августа 1996 г."

Один из учеников берлинской школы оставил такую запись: "Я нахожу эту выставку интересной, т. к. она сообщает о фактах, которые не узнаешь в школе. Страдания всех людей на войне показаны потрясающе".

Письма, представленные на выставках, позволили некоторым немецким и австрийским семьям узнать о судьбе своих родных и близких, оказавшихся в сталинградском котле. Спустя полвека до них дошли письма, которые им адресовались. Такой случай произошел, например, в Оберхаузене, где Эберт Грюн увидел письмо своего брата, пропавшего без вести. Его жена рассказывала: "Вчера нам сообщили по телефону, что на выставке экспонируется письмо деверя, т. е. брата моего мужа. Я даже вначале не поверила. Но это оказалось правдой. Так мы получили от него письмо спустя почти 50 лет! Это было странное чувство. Мы будто говорили с прошлым или как будто мертвый разговаривал с нами. Мы же не знали, что с ним. Считалось, он пропал без вести. И вот это событие - как раз в канун Рождества… Это очень взволновало меня, всю мою семью".

Запись Гюнтера Фридриха: "Мы очень тронуты последним письмом отца из Сталинграда. Это было ведь очень тяжелое время. Мой отец, ефрейтор Мартин Фридрих, до войны был почтальоном, а на войне служил на кухне. Наша мать всегда надеялась, что он жив. Его товарищи рассказывали, что он попал в плен".

В адрес музея-заповедника "Сталинградская битва" было направлено письмо дочери унтер-офицера Эмиля Кадова: "Я благодарна сотрудникам музея за передачу мне, вероятно, последнего признака его жизни. Как хорошо, что были и есть такие люди, как вы, которые осознали, что любая война имеет также и очень глубокие человеческие стороны… Словами невозможно выразить, что я чувствую, глядя на письмо, которое он написал нам 4 января 1943 г. и которое разыскало меня спустя много лет".

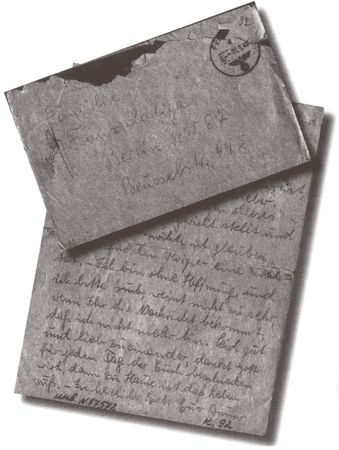

Письма имеют разную степень сохранности, написаны чернилами синего, черного, красного цветов, химическим карандашом. Бумага линованная, почтовая или вырванная из блокнотов, пожелтевшая от времени, потертая на сгибах. Конверты небрежно надорваны, на лицевой стороне наклеены почтовые марки, иногда имеется штемпель отделения полевой почты.

В коллекции музея имеются и письма из дома, которые солдаты хранили и перечитывали. В них отражены изменения настроения в обществе, оценка авианалетов на германские города, лишения, которые уже испытывало гражданское население. После поражения под Сталинградом в Германии наметилась тенденция реального перелома в сознании общества и в отношении к власти.

* * *

Практически одновременно с открытием выставки писем в Германии в свет вышла работа, подготовленная в рамках российско-германской общественной организации "Мюльхаймская инициатива", действующей во имя примирения и сотрудничества народов наших стран.

Сборник документов "Я хочу прочь из этого безумия. Немецкие письма с Восточного фронта" стал одним из первых результатов совместных усилий международного коллектива авторов - российских исследователей Анатолия Головчанского, Валентина Осипова, Анатолия Прокопенко и немецких историков Уте Даниэль и Юргена Ройлеке - сотрудников университета города Зиген (земля Северный Рейн - Вестфалия). Сборник вызвал живую реакцию в ФРГ, был издан дважды, но, к сожалению, не был переведен на русский язык и не нашел должного освещения в отечественных изданиях.

В распоряжении исследователей оказался значительный массив принципиально новых источников, свидетельствующих о "повседневности катастрофы" в сталинградском котле. На секретном хранении в московском Особом архиве находились более 5 тыс. немецких писем. Около 4 тыс. были написаны женами, матерями и невестами или сестрами мужчинам, которые воевали солдатами в Советском Союзе. Около 2 тыс. писем написаны солдатами своим родным, но они не достигли адресатов, так как солдаты погибли. Это были письма-комплексы - иногда целые серии, пронумерованные, от жены к мужу, еще неотправленные собственные письма и нераспечатанные от родных. Составители сборника сохранили стиль, особенности написания, грамматические ошибки, характеризующие уровень образования солдат.

Из 200 представленных 67 писем - это не доставленная адресатам корреспонденция из сталинградского окружения в период с 18 ноября 1942 по 2 февраля 1943 г. Тысячи писем были прочитаны и мысли, желания, чувства врага были озвучены. В кратком послесловии авторы отмечают, что очень редко можно в письмах встретить пафосные, героические строки. Они показывают нам человека, который плачет и надеется, который отчаивается и молится, который вспоминает тех, кто его любит, и который хочет бежать прочь из этого безумия войны. Из всего имеющегося комплекса писем солдат авторы отобрали, вероятно, самые "говорящие".

Издание открывает предисловие бывшего канцлера Германии Вилли Брандта. "По моему мнению, - обращается он к читателям, - эти документы именно в силу их индивидуального характера, представляют для ныне живущих запоздалую возможность извлечь уроки из опыта военного поколения, уроки того, как можно привыкнуть к войне, уроки того, во что превращает людей война. Хотелось бы, чтобы опубликованные здесь письма стали бы посильным вкладом в то, чтобы изгнать войну из человеческого мышления".

Российские исследователи в послесловии рассказали о том, какой принцип положили в основу отбора, как сообща обсуждали перевод и содержание каждого письма, чтобы представить полнее весь спектр настроений и переживаний авторов. Работа длилась три года. Публикация стала возможна в первую очередь потому, что со временем стало меняться отношение к таким источникам. Авторы отметили, что незатихающую боль у двух сторон вызывали мысли о том, что тысячи вдов и детей в нашей стране не знали, где их родные - узники нацистских концлагерей - похоронены, и о том, что тысячи немцев были лишены возможности посетить могилы своих родственников. Только новая политическая стратегия в российско-германских отношениях позволила вернуть эти письма адресатам, вместе с засушенными цветами в некоторых конвертах, как символ надежды на жизнь. Это очень важный вывод.

Для немецких коллег было важно подчеркнуть, что содержание писем с Восточного фронта, этих фрагментов мозаичной картины войны, приходит в резкое противоречие с прежними трактовками историков, с общепринятыми стандартами. Историки подметили, что в письмах очень дозировано описывается действительное положение дел на фронте. Солдаты, стиснутые рамками цензуры, часто пишут: "ты не можешь себе этого представить", "об этом я могу тебе только рассказать" и даже в самом конце - особенно из Сталинграда в письмах, датированных началом 1943 г., - авторы очень скупо сообщали правду, чтобы не увеличивать страдания родных, и так напуганных положением дома (бомбардировки, перебои с продуктами, страх за жизнь солдат).

В сборнике представлены письма с других фронтов, и солдаты замечают, что война здесь, в Сталинграде, положение солдат совсем другие, чем во Франции или Италии. Очень часто пишут о погоде, температуре, ветре. Из писем можно узнать практически ежедневную погоду тех месяцев, температуру воздуха с точностью до градуса. Очень редки упоминания о фюрере, об ожидании помощи, больше - о Боге. Доминирующими темами были еда, урожай, здоровье родных, ожидание писем от родных и близких. Все теснее кольцо и все чаще - мысли о еде, тепле, покое, перед самым разгромом - о посылках и их содержании: идет подробное перечисление продуктов, которые солдат хотел бы получить в посылке из дома.

Авторы сборника подчеркнули, что письма субъективны и даны выборочно. Сегодня мы знаем из архивных источников о положении под Сталинградом на конкретных участках фронта. И когда солдаты писали последние письма, вряд ли кто из них подозревал, что самолет 17 января 1943 г. - действительно последний…

И еще одно существенное дополнение, которое делает честь немецким авторам сборника: они подчеркнули, что опубликованные источники говорят сегодня, что не только солдаты СС уничтожали мирное население, например в Бабьем Яру под Киевом в конце сентября 1941 г., вермахт знал об этом и одобрял эти деяния. Командование 6-й армии не только было информировано об этом, но и поддержало этот ужасающий акт.

Для нас было важно включить письма из Сталинграда из опубликованного на немецком языке источника, поскольку они максимально объективно показывают состояние солдат и офицеров вермахта на решающем этапе Великой Отечественной войны.

* * *

Среди различных комплексов писем, доступных исследователям, особенно выделяется так называемое собрание Штерца, которое хранится в Библиотеке современной истории Штутгарта. Райнхольд Штерц (1948-1989) собрал уникальную коллекцию писем.

Интересна судьба человека, которому исследователи обязаны созданием коллекции частных писем времен Второй мировой войны. Он родился в 1948 г. в Карлсруэ, работал в службе социального обеспечения, не получил специального исторического образования, но как гражданин с неспокойной совестью очень рано начал задавать себе вопросы об истории войны. Были ли немцы соучастниками преступлений; как чувствовал себя, какие поступки совершал "маленький человек" в 1939-1945 гг. Штерц искал ответ в письмах и дневниках участников войны. Он 16 лет разыскивал письма военного времени на блошиных рынках, покупал частные собрания, расспрашивал знакомых и так сформировал самое большое в Германии собрание солдатских писем периода Первой и Второй мировых войн. Сам Штерц считал базой собрания около 50 тыс. писем, из которых около 15 тыс. отрывков он систематизировал. Часть из них - оригиналы, остальное - копии и выписки. В 1990 г. семья Штерца передала бесценный архив в Библиотеку современной истории Штутгарта. Коллекции открыты для исследователей и выдаются в читальный зал.

В целом собрание Штерца содержит около 25 тыс. оригинальных писем, охватывающих период с сентября 1939 по май 1945 г., 40 дневников, 70 папок с 2 тыс. страниц машинописных отрывков из писем, 30 папок с тематизированным и хронологически выстроенным материалом из писем. Собрание включает адресатов преимущественно с юга Германии. Оригиналы документов возвращены семьям авторов писем.

Значительная часть писем принадлежала солдатам и офицерам, которые воевали на территории Советского Союза.

Многочисленные серии билатеральны, т. е. состоят из писем солдат на родину и родных к этим солдатам (представлена двухсторонняя переписка - от жен, родителей, сестер); это говорит о том, что солдаты вернулись домой. Фрагменты писем содержат указания на номер полевой почты, воинские части, имя, фамилию и воинское звание автора.

Штерц не только сделал машинописные копии отрывков из писем, но создал подробный каталог, где систематизировал письма по различным рубрикам (по территориям, категориям населения, номерам воинских частей, номерам полевой почты). Такая классификация очень облегчает работу с письмами и не в последнюю очередь, по нашим наблюдениям, стала причиной того, что многие германские историки именно это собрание анализируют в своих исследованиях, хотя существуют и другие коллекции писем.

Обращаем внимание на то, что письма из этого архивного комплекса относятся ко времени, когда аэродромы в районе Сталинграда были в руках германских войск. Поэтому содержание писем освещает положение войск под Сталинградом в условиях, когда была возможность отправки военно-транспортных самолетов из окружения (преимущественно ноябрь и половина декабря 1942 г.). В январе 1943 г. аэродромы были потеряны, германская авиация производила снабжение по воздуху, сбрасывая т. н. капсулы (иногда на территорию советских войск). Поэтому основная масса писем в собрании относится к 1941-1942 гг. и заканчивается первой половиной января 1943 г., когда обратного потока писем уже практически не было. Отдельные экземпляры могли быть захвачены ранеными солдатами, отправляемыми в тыл, но их количество незначительно.

Часть писем была опубликована Райнхольдом Штерцем и Ортвином Бухбендером в 1982 г. (второе издание в 1987 г.).

Но сборники не получили сколько-нибудь значительных откликов. Издатели явно опередили время: интереса в обществе к военным источникам личного характера в Германии тогда не было, поэтому провести комплексный анализ писем не представлялось возможным. Прав был знаменитый немецкий писатель Генрих Бёлль, прямо заявивший в 1984 г.: "До сих пор большинство немцев так и не поняло, что их никто не звал под Сталинград, что как победители они были бесчеловечны и очеловечились лишь в роли побежденных". Только в 1989 г., уже после смерти Штерца, статья о коллекции была напечатана в серьезном коллективном труде "Повседневность войны". Как указывал автор, его целью было собрать документы, отражающие войну с точки зрения простого солдата.

Подзаголовок книги "Реконструкция повседневности войны как задача исторических исследований и воспитания в духе мира" говорит о том, что германские ученые осознали ценность этого вида источника и обратились к нему со всей серьезностью. Иоахим Штерц озаглавил свою статью, посвященную памяти брата и началу Второй мировой войны, так: "О "героях" солдаты не писали", подчеркнув тем самым, что слово "герой" почти не встретишь в лексиконе солдата, где намного чаще встречаются грубый юмор и мрачная простота, описания суровых будней.

При работе в фондах Библиотеки современной истории (Штутгарт) мною отобраны письма из сталинградского окружения преимущественно с ноября 1942 г., хотя для характеристики положения использовались более ранние письма начиная с сентября 1942 г. Это позволяет увидеть существенную разницу в тональности писем. Следует обратить внимание читателей, что письма из собрания Штерца дошли до адресатов и хранились в семьях. Письма, составившие собрания в архивах Москвы и Волгограда, остались на поле боя, на телах убитых солдат, в разбомбленных почтовых машинах. Они принадлежат солдатам, которые писали, зная о своей скорой гибели.

"Участник боев в Сталинграде всю жизнь тащит на себе бремя истории, в которой он участвовал и которое он пережил. Он в равной мере несет ответственность как за историю, так и за образ истории". Не случайно именно эти слова В. Байера взяли эпиграфом к своему труду о Сталинграде выдающиеся современные историки Г. Юбершер и В. Ветте.

Письма, которые родные хранили более полувека, постепенно становились предметом изучения, анализа, они побуждали новые поколения задавать вопросы немногим солдатам, плененным в Сталинграде и выжившим, об осознании ими причастности к преступлениям, которые вермахт совершил на территории Советского Союза, ведя войну на уничтожение.

* * *

Книга была подготовлена в рамках проекта, поддержанного Совместной комиссией по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Благодарю за поддержку сопредседателей Совместной комиссии - с российской стороны - директора Института всеобщей истории РАН академика А. О. Чубарьяна, и с немецкой стороны - профессора Хорста Мёллера, на протяжении долгих лет возглавлявшего Институт современной истории (Мюнхенберлин). Эта благодарность полностью относится к руководителям секретариата Совместной комиссии кандидату исторических наук В. В. Ищенко и Эберхарду Курту. Я признательна моим коллегам в России и Германии, помощь, советы и консультации которых помогли мне в процессе подготовки книги. В первую очередь, заместителю директора Музея-заповедника "Сталинградская битва" кандидату исторических наук Б. Г. Усику и научной сотруднице Л. Ф. Петровой. Я многим обязана директору Библиотеки современной истории (Штутгарт) профессору Герхарду Хиршфельду и библиотекарю Ирине Ренц. Отдельная благодарность за ценные советы и замечания доктору исторических наук, профессору А. И. Борозняку и научному сотруднику Института современной истории доктору Юргену Царуски.