Утро. Мама в спальне дремлет.

Солнце красное взойдет,

Мама встанет и тотчас же

Всем работу раздает:

"Ты иди песок сыпь в ямы,

Ты ж из ям песок таскай".

Миша, конечно, смеется. Причем мать сама весело смеялась в таких случаях. И у нас эти слова, когда речь заходила о работе, стали крылатыми словами, как и очень многие Мишины слова. "Ты иди песок сыпь в ямы, / Ты ж из ям песок таскай". Таким образом Михаил освещал нашу жизнь. Это стихотворение - длинное, большое. Оно целый день наш описывает.

Вся эта компания большая, которая жила в семье Булгаковых, была тоже очень дружна.

Это была шумная, чересчур даже шумная, веселая, способная молодежь. Вокруг нас группировались товарищи братьев и подруги сестер. Иногда летом у нас за стол садилось 14 человек. И это было хорошо. Вот я теперь смотрю, какие это несчастные семьи, где один, от силы два ребенка, и думаю: "А бедные дети!" Мы, между прочим, знали и тяготы, знали и труд, как я вам уже говорила. Например, одна из интереснейших наших работ, которую я, даже будучи курсисткой в Москве, вспоминала, - это штопать носки братьев, а дырки же были с кулак величиной.

Мать была, конечно, незаурядная женщина, очень способная. Вот сказки. Она рассказывала нам сказки, которые всегда сама сочиняла. Она вела нас твердой и умной рукой. Была требовательна. Но помните слова из письма сестры Вари: "Мы так хохотали". Мать не стесняла нашей свободы, доверяла нам. И мы со своей стороны были с нею очень откровенны. У нас не было того, что бывает в других семьях, - недоверия. Были товарищи братьев, были поклонники у нас. Меня спрашивали: "Надя, вам надо писать до востребования?" Я говорю: "Зачем? Пишите, если вы хотите мне писать, на нашу квартиру". - "Как? А мама?" - "А что мама? Мама наших писем не читает". И это правильно. Это было, подумайте, когда. В начале XX века. Мама наших писем не читала. А мы ей сами читали, если нам хотелось ей что-нибудь рассказать.

Конечно, наша компания причиняла ей немало забот, тревог и огорчений, иногда серьезных огорчений, но все-таки она нам не мешала жить радостно, и мы жили радостно. Но в этой компании разнохарактерные были люди, и вот, в частности Михаил Афанасьевич, старший, первенец, отличался одной особенностью. Он был весел, он задавал тон шуткам, он писал сатирические стихи про ту же самую маму и про нас, давал нам всем стихотворные характеристики, рисовал карикатуры. Он был человек всесторонне одаренный: рисовал, играл на рояле, карикатуры сочинял. Действительно, это был редкий случай. Вторым таким, тоже всесторонне одаренным в нашей семье, был брат, пятый ребенок по счету, Николай. Он стал профессором-бактериологом, так что тоже медиком.

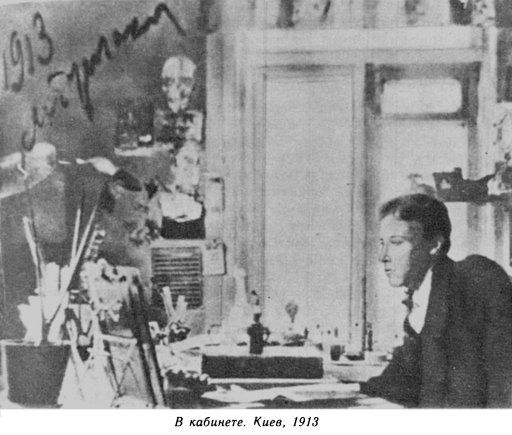

Так вот Михаил. Он очень много смеялся и задавал тон нашему веселью, был превосходным рассказчиком (об этом много писали, это все знают). Мы слушали его затаив дыхание. Но были моменты в его жизни, когда он задумывался. Он сидел у себя за письменным столом (студентом уже с папиросой), молчал и думал. О чем он думал? О чем он молчал? О смысле жизни. О цели жизни. О назначении человека.

Теперь я расскажу о некоторых бытовых шутливых историях, которые происходили на даче. Один раз возвращаюсь я из Киева на дачу и вижу: мальчики стоят на головах. Я спрашиваю: "Что это такое? В чем дело?" А мне отвечают: "Надюша! У нас же от алгебры мозги перевернулись. Надо их поставить на место. И вот мы сейчас стараемся, мы ставим мозги на место". Таких интересных веселых, шутливых сценок я могла бы рассказать очень много.

Когда в Киеве появился футбол, Михаил еще был гимназистом. Он увлекся футболом (он умел увлекаться!) и стал футболистом. Вслед за ним стали футболистами младшие братья. Есть снимок - футбольная команда…

Теперь мне хочется сказать о более серьезном. У нас в доме интеллектуальные интересы преобладали. Очень много читали. Прекрасно знали литературу. Занимались иностранными языками. И очень любили музыку. Писали, и многие писали, например Константин Паустовский, о том что в доме Булгаковых процветала любовь к драматургии. Да, любовь к драматургии процветала, но наше основное увлечение была все-таки опера. Например, Михаил, который умел увлекаться, видел "Фауст", свою любимую оперу, 41 раз - гимназистом и студентом. Это точно. Он приносил билетики и накалывал, а потом сестра Вера, она любила дотошность, сосчитала… Михаил любил разные оперы, я не буду их перечислять. Например, уже здесь, в Москве, будучи признанным писателем, они с художником Черемных Михаил Михалычем устраивали концерты. Они пели "Севильского цирюльника" от увертюры до последних слов. Все мужские арии пели, а Михаил Афанасьевич дирижировал. И увертюра исполнялась. Вот не знаю, как с Розиной было дело. Розину, мне кажется, не исполняли, но остальное все звучало в доме. Это тоже один из штрихов нашей жизни.

Расскажу о занятиях Михаила естественными науками и медициной. Он увлекался опытами, экспериментировал. Ловил жуков. У него есть сравнение в "Театральном романе": "иссушаемый любовью к независимому театру, прикованный к нему, как жук на пробке". Да, он имел эти коробки, там он препарировал жуков или их высушивал, мариновал ужей. Были случаи, когда уж, пойманный младшим братом Колей для Михаила, уходил, и одного такого ужа мать обнаружила вечером (хорошо, что она зажгла лампу перед этим) у себя, свернувшимся клубочком, под подушкой. Михаил ловил и бабочек. И конечно, при горячем участии братьев он увлекался энтомологией, собрал очень хорошую коллекцию бабочек. Причем там были и сатир, и махаоны, и многие другие редкие экземпляры. Потом, уезжая из Киева, я спросила у мамы: "А где же Мишины коробки с энтомологической коллекцией?" Она говорит: "Он отдал ее Киевскому университету, уезжая из Киева". Это уже было в 1919 году. Так вот, Михаил очень много работал с микроскопом. Вы сегодня услышите в чтении артиста Ю. В. Ларионова отрывок из "Роковых яиц" - сценку с микроскопом, в этой повести он играет огромную роль. Да, еще одно я уж скажу. 1915 год, лето. Киев эвакуировался, немецкое наступление подошло к самым границам, а Киев в 300 километрах от границы. В этот год я приехала из Москвы и в окно, из сада заглянула в комнату, где жил Миша со своей первой женой. И первое, что мне бросилось в глаза, это через всю комнату по оштукатуренной стене написано по латыни: Quod medicamenta non sanant, mors sanat. Что не излечивают лекарства, то излечивает смерть. Это из Гиппократа, древнегреческого врача. И другое изречение: Ignis sanat. Это не было написано, но, если вы помните, в "Мастере и Маргарите" огонь лечит. Когда Мастер и Маргарита улетают из своего подвала, огонь лечит, огнем сжигается подвал. Итак, огонь. Ну это, так сказать, мимоходом.

А это вот "Quod medicamenta non sanant" - это очень серьезное изречение, говорящее о том, что Михаил очень много думал о смысле жизни, о смерти. Смерть ненавидел, как и войну. Войну ненавидел. Думал о цели жизни. У нас очень много в семье спорили о религии, о науке, о Дарвине. И он, задумываясь над этим, ставил вопрос о том, кем же, каким же должен быть человек. Я прочту вам то, что написал о нем его ближайший друг. Конечно, Михаил имел друзей в Москве и близких. Но самым близким его другом в жизни, я считаю, был один киевский скрипач. Мы подружились с ним подростками. И эта дружба с Мишей сохранилась на всю жизнь. Этот друг умер в 1951 году. Его зовут Александр Петрович Гдешинский. Вот что пишет Александр Петрович давая характеристику Михаилу в письме после того, как Михаил умер. Он мне тогда прислал письмо: "Что поражало в нем прежде всего - это острый, как лезвие, ум. Он проникал за внешние покровы мысли и слов и обнаруживал тайники души. (Вот это обнаруживание тайников души вы найдете во многих произведениях Михаила, самых серьезных.) Его прозорливость была необычайна. От него не было тайн. Беспощадный враг пошлости, лицемерия, косности и мещанства, он хотел видеть всех лучшими, чем они есть на самом деле, - эту мысль выразил он мне однажды. Он не только боролся с пошлостью, лицемерием, жадностью и другими человеческими пороками, он хотел сделать людей лучше. Проникая в чужую душу, он безошибочно отделял правду от лжи, уродливое от прекрасного и выносил беспощадный приговор самым страшным оружием - смехом! Но это одна сторона, а с другой стороны - этот блестящий непобедимый юмор, это сверкание обаятельной неповторимой личности". Вот что сказал о Михаиле его друг.

Сидя в Киеве за маленьким письменным столом, Михаил думал. Он был мыслителем. Я вот не сказала об этом. Как-то отец написал своим товарищам-студентам: "Будьте честными мыслителями". Михаил был мыслителем, прежде всего - честным и вдумчивым. Отсюда рождение романа "Белая гвардия" и отсюда "Мастер и Маргарита", роман о добре и зле, и о справедливости.

У Михаила в жизни было одно увлечение, о котором не известно его биографам. Он очень любил детей, в особенности мальчишек. Он умел играть с ними. Он умел им рассказывать, умел привязать их к себе так, что они за ним ходили раскрывши рот. Вот это качество Михаила Афанасьевича я хотела бы отметить особо, кончая свои воспоминания.

"Мы все были очень дружны"

Выступление Н. А. может быть дополнено другими материалами семейного архива, ярко рисующими жизнь семьи Булгаковых и юные годы писателя. Особенно интересно в этом отношении письмо Н. А. к К. Паустовскому, в котором она дает подробную характеристику наиболее важных линий семейной жизни Булгаковых.

"28 янв. 1962 г.

Москва

Многоуважаемый Константин Георгиевич!

Вам пишет сестра Михаила Афанасьевича Булгакова, Надежда Афанасьевна Булгакова-Земская. Намерение написать Вам возникло у меня давно, в 1947 г., когда я впервые прочитала Ваши "Далекие годы". Трудные события моей личной жизни тех лет помешали мне тогда осуществить это намерение.

"Далекие годы" я очень люблю и часто перечитываю эту книгу, как и все Ваши книги, из которых складывается Ваша "Повесть о жизни". При первом же чтении "Далекие годы" поразили меня многим: созвучием моего и Вашего восприятия чудесного Киева, родного и любимого города всей нашей семьи; общностью наших с Вами переживаний, общностью пережитого в юности. <…>

Здесь я должна написать о нашей семье. Михаил Булгаков был человеком яркой индивидуальности, разносторонне одаренным, очень сложным и своеобразным. Это знают многие. Но мало кто знает, какую роль в формировании его личности сыграла наша большая семья… Мы все были очень дружны. Это была шумная, чересчур даже шумная, веселая, способная молодежь…

Мы много работали: хорошо учились; все старшие рано начали "давать уроки" (репетиторствовать), чтобы облегчить мамины материальные тяготы; мы много помогали по хозяйству, особенно летом; старшие помогали младшим и отвечали за них. Мы знали трудности (ведь отец умер рано), но жили мы радостно. Это сделала наша мать - энергичная, жизнерадостная незаурядная женщина. В доме у нас все время звучали музыка и пение и - смех, смех, смех. Много танцевали. Ставили шарады и спектакли. Михаил Афанасьевич был режиссером шарадных постановок и блистал как актер в шарадах и любительских спектаклях. Весной и летом ездили на лодках по Днепру. А зимой - каток. Гимназист Булгаков, в кругу зрителей, демонстрировал "пистолет" и "испанскую звезду". Летом у нас на даче (в Буче под Киевом) процветал крокет: играли со страшным азартом, играли, бывало, до темноты, кончая при лампах. Мама принимала участие в этих крокетных турнирах наравне с нами; играла она хорошо. Затем крокет отошел на задний план, пришло общее увлечение теннисом. Это была дорогая игра. Ракетки и мячи покупали мы, старшие дети, на заработанные нами деньги. Стали постарше, не бросая крокета и тенниса, увлеклись игрой в винт. Играли и в шахматы, и в шашки; в доме процветали "блошки" - настольная игра.

В старших классах гимназии Михаил Афанасьевич увлекся горячо, как он умел, новой игрой - футболом, тогда впервые появившимся в Киеве; а вслед за ним и младшие братья стали отчаянными футболистами. А мы, сестры и наши подруги, "болельщицами" (тогда этого выражения еще не было).

Но преобладали интеллектуальные интересы. Мы увлекались литературой и поэзией. В семье все очень много читали. Все, начиная с матери, прекрасно знали русскую литературу. Знали и западную.

Любимым писателем Михаила Афанасьевича был Гоголь. И Салтыков-Щедрин. А из западных - Диккенс. Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно. Михаил Афанасьевич поразил нас блестящим, совершенно зрелым исполнением роли Хирина (бухгалтера) в "Юбилее" Чехова.

Читали Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина, сборники "Знания". Достоевского мы читали все, даже бабушка, приезжавшая из Карачева (город под Брянском) к нам в Бучу погостить летом.

Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу: Мопассана, Метерлинка, Ибсена и Кнута Гамсуна, Оскара Уайльда.

Читали декадентов и символистов, спорили о них и декламировали пародии Соловьева: "Пусть в небесах горят паникадила - В могиле тьма". Спорили о политике, о женском вопросе и женском образовании, об английских суфражистках, об украинском вопросе, о Балканах; о науке и религии, о философии, непротивлении злу и сверхчеловеке; читали Ницше.

Мы посещали киевские театры. Любили театр Соловцова и бывали в нем. Михаил Афанасьевич чаще нас всех. Но увлечение оперой преобладало.

Мы увлекались оперой, серьезной музыкой и пением. С детства мы привыкли засыпать под музыку Шопена: уложив детей спать, мама садилась за пианино. Отец играл на скрипке и пел (у отца был мягкий красивый бас). Часто он пел "Нелюдимо наше море" - эту вещь мы все полюбили. В старших классах гимназии мы стали постоянными посетителями симфонических концертов зимой и летом; с нетерпением ждали открытия летнего сезона в Купеческом саду. В доме все играли на пианино. Сестра Варя училась в Киевской консерватории (рояль), сестра Вера пела; кончив гимназию, она стала участницей известного киевского хора Кошица. Да и вся семья пела; у нас образовался свой домашний хор с участием близких друзей. Пели хором мои любимые "Вечерний звон" и "Выхожу один я на дорогу" (запевал нежным тенором младший брат Ваня), а наряду с этим пели "Крамбамбули", "Антоныча", "Цыпленка"; любили петь солдатские песни, чаще других "Вещего Олега" и "Взвейтесь, соколы, орлами". Обе эти песни Михаил Афанасьевич ввел в "Дни Турбиных" - "Вещего Олега" мы пели именно так, как эта песня звучит теперь в спектакле.

В доме часто звучала скрипка; играл друг нашей юности, ученик Киевской консерватории, а потом преподаватель Киевской музыкальной школы Александр Петрович Гдешинский. Младшие братья участвовали в гимназическом оркестре струнных и духовых инструментов, у них были свои балалайки и домры, и из их комнаты часто звучали "Светит месяц", "Полянка" и другие народные песни. Мама сносила все это терпеливо. Но когда один из них принес домой тромбон и начал дома разучивать свою партию на тромбоне, тут уж ее нервы не выдержали, и тромбон был отправлен обратно в гимназию.

У Михаила Афанасьевича был мягкий красивый баритон. Брат мечтал стать оперным артистом. На столе у него, гимназиста, стояла фотографическая карточка артиста Киевской оперы Льва Сибирякова - с надписью, которую брат с гордостью дал мне прочесть: "Мечты иногда претворяются в действительность".

Михаил Афанасьевич играл на пианино увертюры и сцены из всех своих любимых опер: "Фауст", "Кармен", "Руслан и Людмила", "Севильский цирюльник", "Травиата", "Тангейзер", "Аида". Пел арии из опер. Особенно часто он пел все мужские арии из "Севильского цирюльника" и арию Валентина из "Фауста", эпиталаму из "Нерона". Когда Киевский оперный театр начал ставить оперы Вагнера, мы слушали их все (Михаил, конечно, по нескольку раз), а в доме зазвучали "Полет валькирий" и увертюра из "Тангейзера".

Мы любили шутить друг над другом (тон задавал старший брат), а шутки бывали острые и задевающие.