Содержание:

ПРЕДИСЛОВИЕ 1

1. А ОРДЕР НА АРЕСТ ЕСТЬ? 2

2. ВЛАСТЬ НКВД 4

3. ШЕСТЬДЕСЯТ ЧАСОВ ЛИЦОМ К СТЕНЕ 6

4. ЗАКОН МЕСТИ 8

5. КТО НА "Б"? 10

6. ПЕРЕВОДЧИК ПОМОГАЕТ 11

7. НОЧНЫЕ ДОПРОСЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 15

8. ПРИЗНАЮ ИЛИ ПРИЗНАЮСЬ? 17

9. ЗАГАДКА "ПРИЗНАНИЙ" 19

10. НА ПОРОГЕ 21

11. ГОЛОДОВКА 23

12. СУД 25

13. ПРОЩАНИЕ 25

14. ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ 26

15. В БЕЛЫЕ НОЧИ 27

16. СОВЕТСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ РАССКАЗЫВАЮТ 29

17. В СОПРОВОЖДЕНИИ ОРКЕСТРА 33

18. ПЕРЕВОСПИТАНИЕ 35

19. ЭТАП 36

20. ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА 39

21. СТРАНСТВИЯ 40

22. ВЛАСТЬ И РАВЕНСТВО 42

23. ОЧЕРЕДИ 43

24. ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА 45

ЭПИЛОГ 46

ПОСЛЕСЛОВИЕ 46

Примечания 47

Неизвестному мученику посвящаю

ПРЕДИСЛОВИЕ

Менахема Бегина, автора книги "В белые ночи", вряд ли надо представлять читателю. Имя его хорошо и давно "известно как тем, кто читает по-русски в Израиле, так и тем читателям в России, которые интересуются новейшей историей Израиля и его сегодняшней судьбой. Всем, что он когда-либо говорил, писал и делал, Менахем Бегин принадлежит еврейству, Израилю, политическому сионизму. Но эта книга - не об Израиле. Она лишь об одном небольшом участке жизненного пути автора, связывающего две точки во времени, - от ареста в сентябре 1940 года советскими властями, занявшими Вильнюс, до освобождения зимой 1941 года по амнистии польских граждан. На географической карте этот отрезок соединяет тюрьму Лукишки в Вильнюсе, родную сестру московской Лубянки, с крохотной точкой занумерованного лагпункта, спрятанного в топких болотах Печорлага.

В 1975 году читателю предлагается еще одна книга о лагерях, еще одни воспоминания лагерника. Чем такая книга может удивить читателя? Особенно читающего по-русски? Особенно после Солженицына, после целой библиотеки книг, написанных за последние годы на эту тему? Особенно теперь - когда читатель вроде бы даже устал читать все про лагеря да про лагеря и просит дать ему что-нибудь поновее и поинтереснее.

Но пусть читатель начнет с последней страницы, где обозначен год окончания книги - 1952. В тот год, последний год жизни Сталина, замышлялись в Москве новые большие посадки всесоюзного значения, с размахом готовился еврейский погром нового образца; в тот год первомайские и ноябрьские манифестации в Израиле цвели алыми знаменами не хуже, чем в Москве или Новосибирске, кибуцы украшали свои столовые и клубы портретами дорогого Вождя и Учителя; в тот год Юлий Марголин не собирал и десяти человек в тель-авивских аудиториях, куда приходил рассказывать о своем "путешествии в страну Зэка" (отметим, что он первый дал ей географическое имя) и требовать, чтобы израильские коммунисты и социалисты, преодолев партийную робость и раболепное почитание, заинтересовались судьбой еврейских узников в сталинских лагерях, судьбой сионистов, бундовцев, коминтерновцев, деятелей еврейской культуры. В тот год, когда Запад и ухом сытым не повел на все рассказы немногих счастливцев, избежавших гибели в социалистическом концлагере, - в тот год Менахем Бегин, уже тогда признанный и давний глава израильской политической оппозиции, отвлекся от своих насущных дел, чтобы запечатлеть свой краткосрочный советский опыт. Он дал свои свидетельские показания, несмотря на то, что инстанции, обязанные вынести общественное суждение, не готовы были его выслушать. Он сказал: я это видел.

Книга Бегина не последовательница - предшественница богатой лагерной литературы, хлынувшей в брешь, пробитую в мировом равнодушии Солженицыным.

Что поразительно в этой книге, так это скорый, трезвый и верный диагноз, поставленный автором книги "В белые ночи" советскому обществу. Причем социологических обследований автор не проводил, статистических данных не собирал и не прочел гору советологических исследований. Обращаясь назад к нашему собственному опыту, опыту людей, прошедших еще во младенчестве специальную идеологическую обработку, даже как-то неловко вспоминать домашние дискуссии пятидесятых-шестидесятых годов: где произошло перерождение передового общества в античеловеческое, где советская власть свихнулась - в двадцатые или в тридцатые годы, как могло случиться все, что случилось. Сколько раз, встречаясь с лагерными мучениками, мы кидались к ним с распростертыми объятиями, ждали мысли, выращенной в страдании, - а навстречу нам протягивали руки закаленные ленинцы, не усомнившиеся, не уронившие и крупинки из "передового учения" и более всего гордившиеся тем, что никакой жизненный опыт не мог научить их самостоятельно думать.

Но достаточно было трезвого непредвзятого взгляда, опыта нормальной демократической жизни, - и по крохам собственных наблюдений Менахем Бегин, человек, свободный от гипноза советской фразеологии, увидел всю систему "нового" общества. Он увидел его принципиальное беззаконие, неограниченную политическую тиранию и экономическую власть тайной полиции, полное забвение каких бы то ни было моральных принципов, широкое использование рабского труда, атмосферу террора и страха - то есть все, что так ясно нам всем сейчас и что и по сей час еще не ясно так многим. Характерно, что вне лагерных наблюдений, давших автору материал для суждений о всей советской жизни, он подробно остановился на одном лишь явлении российской действительности - на очереди. Нравы и порядки в очереди, ее значение в жизни простого человека, свобода от нее человека привилегированного и рассуждение о том, зачем советской власти очередь, выбирающая из общества излишек социальной энергии, - все это показывает, что автор глубоко проник в природу чужого и чуждого ему советского строя. Менахем Бегин вошел в советскую тюрьму свободным от советской идеологии - у него была своя, глубоко национальная, - и эта внутренняя свобода от сиротской советской "сознательности", соблазнившей так многих русских евреев, дала ему силу не только выстоять, но и увидеть. Советские евреи, а встреч с ними не мало было у нашего автора, естественно привлекали его особое внимание. С огорчением он замечает и убедительно воспроизводит опустошение души, освобождение от родового начала и наследства. В быстром падении вчерашнего революционера, партийного деятеля перед натиском следствия и театрализованного судебного процесса Бегин не видит мистической загадки, волновавшей европейские умы, а видит торжество наглого мира, освободившегося от гласности, и бессилие душ, заменивших индивидуальную и народную нравственность классовой моралью.

В книге Бегина есть некая старомодность, привычка полагаться на слово само по себе, пренебрегая его спекулятивными, дискредитирующими употреблениями, автор как бы независим от инфляции высоких понятий, происшедшей в наши десятилетия, он ничего не знает и не хочет знать о ней. Пафос и патетика воспринимаются им всерьез. И скептический читатель, отмечающий эти черты в его книге, с удивлением вдруг ловит себя на том, что и он, почти против желания поддавшись автору, воспринимает этот пафос и эту патетику серьезно. Дело в том, что пафос книги Бегина есть пафос искренности, это пафос честного мышления и честного зрения. Достоинство это не литературное, а - что гораздо важнее - нравственное.

Менахем Бегин выстоял и не согнулся, потому что за ним была его собственная идеи, далекий мир единомышленников и цель, не похожая на цели его преследователей. У советских же евреев, верно служивших советской власти и попавших под частый гребень правительственного террора, ничего не было за душой, кроме того, что было у их палачей: они говорили тем же языком, клялись теми же именами и поминали одни и те же цитаты. Что же они могли противопоставить насилию? Им и нечего было противопоставить, если не наступало прозрение.

Менахем Бегин ярче всего осознает свою причастность к одной человеческой общности - к еврейству. Эта книга позволяет понять, что вольно или невольно он принадлежит еще и другой - той общности, которая дала ему прикоснуться к величайшему страданию двадцатого века, к общности зэков, лагерников, узников тех или иных лагерей уничтожения, исправительного истребления. Великий числом и опытом народ зэков уже дал миру своих поэтов, художников, писателей, философов и ученых. Менахем Бегин первый советский заключенный, достигший поста главы правительства страны свободного мира. Об этом стоит сказать: Бегина случайно зацепила советская судьба, но десятки миллионов вполне закономерно уложены под шпалы железнодорожных магистралей, в шлюзы каналов, в основания доменных печей. В советской жизни им не нашлось другого употребления, их мысль и мозг сознательно и безжалостно были превращены в перегной истории. Свободный мир мог бы наделить их другими биографиями, иными значениями. Каждый зэк, освободившийся и живой, рассказывая о себе, говорит о них, о всех погибших, не свершивших, неживших…

Н. Рубинштейн

1. А ОРДЕР НА АРЕСТ ЕСТЬ?

"Вас просят зайти в горсовет, комната 23, с 9 до 11 часов утра, в связи с рассмотрением вашей просьбы".

Эту повестку из Вильнюсского горсовета я получил в начале сентября 1940 года, через несколько месяцев после того как Советский Союз подчинил своей военной и политической власти Литву, Латвию и Эстонию. Эти три небольших прибалтийских государства оказались в сфере влияния Советского Союза, согласно договору между гитлеровской Германией и СССР, подписанному в 1939 году Риббентропом и Молотовым. В период между разделом Польши и падением Парижа Москва ограничивалась "военными базами", сданными в аренду правительствами Таллина, Риги и Каунаса. Эти правительства были явно антикоммунистическими, но в переходный период русские с демонстративным педантизмом соблюдали принцип невмешательства во внутренние дела "хозяев баз". Литве Москва даже преподнесла замечательный национальный подарок. Около двадцати лет литовцы мечтали о Вильно, древнем городе короля Гедимина, который они называют Вильнюсом. Из-за этого Вильно-Вильнюса (евреи его называли Иерушалаим де-Лита, Литовским Иерусалимом), захваченного поляками сразу после Первой мировой войны, Литва разорвала дипломатические отношения и все другие связи со своим более мощным соседом Польшей. Каунас был объявлен временной столицей, и веру древнюю в скорое возвращение в вечную столицу - Вильнюс, поддерживали в сознании молодежи и народа книги, учебники и огромные красочные картины, которыми были увешаны стены каждого вокзала, каждого общественного здания.

Но кому дано предугадать превратности исторических судеб? Страстная мечта маленького народа, которую любой трезвый наблюдатель - независимо от его позиции - назвал бы фантастической, вдруг осуществилась, причем самым невероятным образом. Польша была раздавлена гусеницами немецких танков, растоптана солдатским сапогом; коммунистическая Россия подписала "договор о дружбе" с нацистской Германией, в соответствии с этим договором Польша была поделена на четыре части между ее могучими соседями. В число территориальных трофеев России попал и Вильно, и Литва, возродившаяся в свое время в войне против Москвы, получила от той же Москвы город своей мечты!

Но литовцы не вполне верили искренности намерений своего "благодетеля". Зимой 1940 года, в самый разгар празднеств по случаю возвращения Вильнюса, многие литовцы с горькой усмешкой говорили: "Vilnius musu, o Lietuva rusu" (Вильнюс принадлежит нам, а Литва - России). В эту зиму, зиму передышки, ожиданий и затаенного страха, литовцы восторгались дипломатическим умом своего "старика" - президента Сметоны, а высокие, стройные и разодетые в пестрые униформы полицейские (евреи прозвали их "метр восемьдесят") безраздельно хозяйничали и в Вильнюсе, и в Каунасе.

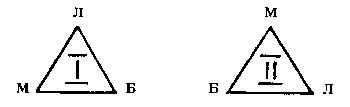

В эту зиму нам пришлось услышать (не от литовцев, разумеется) восторженные отзывы о сверхчеловеческой мудрости другого "старика". Политруки Красной Армии, прибывшие вместе с воинскими частями на советские базы в Литве, охотно откликались на "частные" просьбы и с удивительной откровенностью говорили о политической тактике и стратегии Советского Союза. Один из них нарисовал два равносторонних треугольника, обозначил буквами вершины и прочитал собравшимся стратегически-геометрическую лекцию:

- Видите, - сказал русский офицер, - Европа напоминает теперь треугольник с тремя центрами силы в вершинах треугольника. Это Берлин, Лондон и Москва. Чего хотел Чемберлен? Чего добивались правящие круги Англии? Они стремились к ситуации, обозначенной первым треугольником. Берлин расположен напротив Москвы, а Лондон - сверху; Берлин вступает в схватку с Москвой, и затяжная кровопролитная война изнуряет и Советский Союз, и Германию. Тогда - так думал и мечтал Чемберлен - Лондон спустится с вершины и наведет в Европе порядок… Но, - продолжал политрук, - в Москве имеется старинное здание - Кремль, в одной из комнат которого работает самый мудрый из всех людей, гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин. Ему удалось в одну ночь побить все карты плутоватого Чемберлена. Сегодняшняя ситуация в Европе отображена во втором треугольнике. Берлин противостоит Лондону, а наверху наша Москва. Война, вспыхнувшая якобы из-за Польши, наверняка затянется на долгие годы. Немцы очень сильны, но нельзя игнорировать и мощь объединенных англо-французских сил. Наступит день, когда воюющие стороны потеряют последние остатки сил, и тогда мы, то есть Советская Россия, наведем порядок в Европе…

Таков был расчет. И зимой 1940 года он казался верным - как доказательство равенства двух треугольников с соответственно равными сторонами. Но свободные люди, привычные свободно мыслить, снова убедились, насколько далеки от истины утверждения, будто великие диктаторы, владеющие секретной информацией, "всегда знают, что они делают". Летом и осенью 1939 года Сталин побил карты Чемберлена - так уверяли политруки на своих лекциях в Литве, и так обучали их идеологические наставники. Но прошло менее года, и карты "величайшего гения всех времен и народов" были тоже побиты. Французский фронт, выстоявший всю Первую мировую войну, был разбит в считанные недели при самом начале Второй. К удивлению Москвы и Лондона, немецкие танки быстро освободились для операции "Барбаросса" на востоке. Командование Красной Армии вдруг осознало, что нечего тешить себя надеждой на "длительный период выжидания и подготовки", - осталось, возможно, совсем мало времени до страшной войны с Германией. После падения Парижа одно за другим пали правительства Таллина, Риги и Вильнюса. Войска двух разных стран захватили удаленные друг от друга куски Европы, но причинная связь между этими событиями бросалась в глаза: в то время как немецкие танки стремительно двигались по просторам Франции, русские танки брали один за другим города прибалтийских стран. Вместо правительств, "сдававших в аренду" военные базы, в одну ночь были сформированы коммунистические правительства, приветствовавшие "освободителей". Это делалось весьма просто: без самостоятельного внутреннего переворота, а по мере продвижения Красной Армии. Не стало советских баз в прибалтийских странах: эти страны сами превратились в советские базы. Таким образом, теперь оправдались обе части популярной поговорки - Вильнюс отошел к Литве, но вся Литва перешла к России. Вскоре многие жители Литвы стали получать повестки и "приглашения". Меня "пригласили" в…Вильнюсский горсовет.

Я не обращался в горсовет ни с какой просьбой. Мы жили в небольшом поселке, в нескольких километрах от города, и я не имел никаких дел с городским начальством. В те дни и в тех условиях нетрудно было догадаться, в чем смысл и каковы цели "муниципального" приглашения. В то же время требовалось немало скепсиса, чтобы не удивляться странной и грубой ошибке советских филеров, отправивших это невинное на вид приглашение. Как горячие энтузиасты, так и враги советского строя верят в почти безграничное могущество советской секретной службы, охватившей своими щупальцами весь мир. Министерство внутренних дел Советского Союза унаследовало, пожалуй, легенду, которой многие десятилетия был овеян британский Интеллидженс сервис. Но это всего-навсего легенда. Волею судьбы я весьма близко столкнулся с секретными службами этих стран и могу уверенно сказать, что обе они не страдают нехваткой тупоголовых. На основании собственного опыта могу посоветовать: не верьте в загадочную мудрость секретных служб - русской, британской или любой другой. И на них распространяются обычные пропорции ума и дурости, находчивости и недоразвитости. Они далеко не всемогущи.

НКВД решил арестовать меня, но его сотрудники почему-то считали нужным сделать это тайно, чтобы я, так сказать, "тихо исчез". Однако их методы были далеко не профессиональны. Они пригласили меня в горсовет "в связи с моей просьбой", не потрудившись проверить, обращался ли я когда-либо с просьбой к отцам города - предыдущим или нынешним.

Они хотели, чтобы я попался в ловушку, но в действительности они меня своим приглашением просто предупредили. Я решил не отвечать на приглашение и не идти в комнату #23, где, как мне удалось выяснить, был технический отдел Вильнюсского горсовета. Разгадав замысел чекистов, я мог попытаться скрыться, бежать в другой город. Не могу утверждать, что мне удалось бы ускользнуть от их лап, но нет сомнения, что я сумел бы какое-то время скрываться у друзей в другом городе. Однако я принял двойное решение: не идти в горсовет и не скрываться. Причина первого решения проста и ясна. "Если советская власть решила меня арестовать, - сказал я себе и друзьям, - пусть его агенты придут ко мне домой. Это их работа". Причины второго решения не так просты, но о них рассказывать не стану. НКВД в конце концов меня арестовало, хотя и не в соответствии с первоначальной режиссурой.

"Начальник технического отдела" горсовета ждал меня, по-видимому, несколько дней, ждал с достойным всяческих похвал терпением, но затем сообщил вышестоящему начальству в другом здании, что приглашенный неразумно не пожелал позаботиться о самом себе - и не явился. Возможно, что люди, которым было поручено заняться мной, посмеивались и говорили друг другу: "Ничего, он еще придет". Пока что они сами заглянули ко мне без приглашения - на этот раз речь шла не об аресте, а о слежке.