А вот поди ж ты: дядя Толя сумел себе тут сказочный терем построить, живет, творит и бабушкам помогает. Потому что у него золотые руки и доброе сердце. И тетя Катя с Зоей от него не отстают, тоже своими руками создают себе красивую жизнь. А смогли бы здесь жить папа с мамой и Сережка? Нет! Даже не потому, что тут нет кардиологического центра, а потому что у них нет таких рук, как у дяди Толи, тети Кати или Зои. Папа вон даже дырку в бетонной стене, чтоб карниз повесить, как следует просверлить не может. А куда уж ему целый дом построить, да еще украсить его так, как это дядя Толя сделал! У мамы тоже с рукоделием плохо. Те же шторы, например, взялась подшивать на машинке - и получилось криво. Тут они бы небось совсем пропали. И он, Сережка, тоже пропал бы, потому что ничего руками делать не умеет.

От грустных мыслей Сережку спасли ужасно вкусные, испеченные тетей Катей в русской печке пирожки с луком и яйцами, с кислой капустой, с черникой прошлогоднего сбора и с мелкими-мелкими рыбками, типа кильки (эти пирожки по местному назывались "меевниками"). А тут еще Зоя напомнила дяде Толе:

- Пап, ты же обещал рассказать им про то, что нам бабушка Марья рассказывала!

- А почему бы тебе самой не рассказать? - улыбнулся дядя Толя.

- Ну, у тебя лучше получится, - протянула Зоя. - Мне так не рассказать.

- Да я, знаешь ли, боюсь, вдруг наши гости напугаются и обратно в Москву укатят! - хмыкнул дядя Толя. - Такая ужасная история…

- А по-моему, - заметила тетя Таня, - ужасней того, что у нас в Москве наяву творится, ничего быть не может. То бандиты в кого-то стреляют, то террористы целые дома с людьми взрывают, на свалках то ртуть находят, то радиацию какую-нибудь, в больницах не то лечат, не то калечат - уж извини, Ваня, к тебе это не относится…

- Да чего там извиняться, - печально вздохнул Сережкин папа, - уж я-то знаю, как у нас со здравоохранением… Мне еще повезло, в центре работаю. А в райбольницах даже на простые кардиографы денег нет.

- Так что рассказывай, Толя, спокойно, - усмехнулся дядя Олег, - нас ничем не напугаешь.

- Хорошо, - прищурился дядя Толя. - Тогда "слушайте и не говорите, что не слышали"! Помните, как в "Ходже Насреддине"?

- Помним, помним! - закивали все, даже те, кто, как Сережка, например, про Ходжу Насреддина не читал.

- В общем, точной даты событий бабушка Марья не знает, так что будем говорить, как в обычной сказке: "Давным-давно…" Итак, давным-давно, в наших местах на Старице стояли три села. Как их называли, Марья точно не помнит, а на старинном чертеже только домики какие-то нарисованы, без названий. Потому что села эти были не простые, а разбойничьи…

- Уже интересно! - воскликнул дядя Витя.

- В те времена по Старице пролегал путь дальше, на север, по нему купцы ездили аж до Ледовитого океана. Летом на стругах - это такое речное судно было, а зимой тоже по рекам, но на санях, дорог-то через леса никаких не было. Ездили они, конечно, за мехами, за моржовой и мамонтовой костью, за рыбой, солью, даже за жемчугом.

- Ты не перепутал? - усмехнулся Сережкин папа. - По-моему, они к Ледовитому океану ездили, а не в Карибское море или в Персидский залив…

- Ничего не перепутал, - уверенно сказал дядя Толя, - здесь в старину в речных ракушках было полным-полно жемчуга. Не такой крупный, как в Индийском или Атлантическом океане, и ценился речной жемчуг не так дорого. Доставался он намного дешевле, чем океанский, потому и прибыль была немалая.

- Давайте не будем его перебивать, - предложила тетя Клава, - а то так все впечатление теряется.

- Так вот, - продолжил дядя Толя, - разбойники эти были очень хитрые и коварные. Если одинокое купеческое судно с грузом шло - или по зиме небольшой обоз, - то они без разговоров нападали, всех убивали, а товар захватывали. Но если целый караван или обоз в несколько десятков саней двигался, а купцы с собой большую вооруженную охрану везли, разбойники поступали иначе. Когда купцы ехали за товаром, они их не трогали, даже встречали хлебом-солью, кормили-поили и в бане парили. Когда же купцы ехали обратно, то их "старые знакомые" встречали вроде бы хорошо, только подсыпали им в питье отраву и умертвляли, а потом тайно хоронили в глухом лесу.

Но разбойники убивали не всех купцов. Находились среди них злодеи и жаднюги, которые договаривались с разбойниками, покупали у них награбленное добро за полцены - разбойникам-то оно даром доставалось! - и везли продавать в города, наживаясь на чужой беде. Эти купцы намекали другим, что, мол, если хочешь благополучно доехать и домой вернуться, то бери с собой три мешка золота или девять мешков серебра - в каждом разбойничьем селе платить дань, откупаться.

- Прямо как рэкетиры! - вырвалось у Сережки, и папа на него посмотрел укоризненно: мол, условились же рассказчика не перебивать!

- Да, похоже! - кивнул дядя Толя и продолжал:

- Купцы, конечно, чтоб жизни свои спасти и товар уберечь, стали платить дань, и потекло злато-серебро к разбойникам ни за что ни про что. Набралось аж сорок сундуков по сорок пудов в каждом!

- Ух, ты! Это ж сколько на доллары будет?! - с усмешкой произнес Степа, и стало ясно, что он всю эту историю воспринимает как детскую сказку.

- В те времена, - улыбнулся дядя Толя, - доллар еще и в проекте не числился.

- Ох уж эта молодежь! - проворчала Сережкина мама. - Все на доллары меряет…

- Время такое! - вздохнул дядя Витя. - Жизнь заставляет.

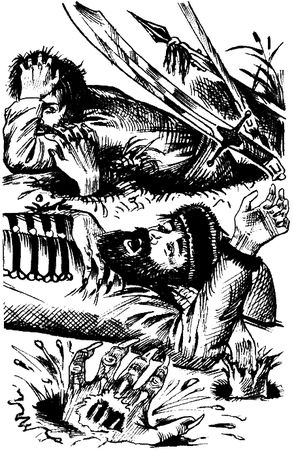

- В общем, награбили разбойники много, жили припеваючи, в дорогие одежды рядились, ели-пили всласть, но не все коту масленица, приходит, как говорили, и Великий пост. Нашлись купцы, которые решили с разбойниками покончить и пошли к царю с челобитьем, то есть с жалобой. Дескать, бьем челом низко, Великий Государь, наведи, Христа ради, на речке Старице порядок. Мы-де, тебе, царю, подати-налоги платить обязаны, а не этим злодеям-душегубам. Царь - бабушка Марья утверждает, что это Иван Грозный был, - конечно, рассерчал и послал на реку Старицу своих стрельцов и пушкарей с воеводой. Повеление дал: разбойников истребить, села сжечь, а все злато-серебро, меха и иной награбленный товар изъять в доход государства. Воевода посадил свое войско на струги, напал на разбойничьи села, разбойников большей частью перебил, а тринадцать забрал в плен. Но вот золота и серебра, как ни искали, найти не могли. Велел тогда воевода уцелевших разбойников жестоко пытать: на дыбу подвешивать, огнем жечь, пальцы топорами рубить, ногами в кипяток или в кипящую смолу опускать - чтоб сказали, где сокровища спрятаны. Один за другим двенадцать разбойников от мучений умерли, но так ничего и не сказали. Остался один, тринадцатый, который заявил: мол, знаю я, где сокровища спрятаны и смогу показать, если ты, воевода, отпустишь меня живым. Готов, дескать, клятву дать, что разбойничать не буду, а уйду до скончания века в святую обитель - бабушка говорила, что в Соловецкий монастырь к святым отцам Зосиме и Савватию, - там стану грехи свои и товарищей моих усердно замаливать да молиться о душах безвинно загубленных…

- И воевода его отпустил? - не вытерпел Васька.

- Воевода подумал, что, если он к государю без сокровищ явится, тот подумает, будто воевода их себе присвоил, и велит главному царскому палачу Малюте Скуратову его пытать, а потом казнить. Поэтому и решил, что греха не будет, если он пообещает разбойнику выполнить его условия. Потом же, когда тот его отведет к сокровищам, казнит супостата. Кто за убийство лихого человека осудит? Да никто! Опять же, воевода решил, что раз сокровищ сорок сундуков по сорок пудов, то можно и царю-батюшке угодить, и себя не обидеть, и всех своих стрелецких голов-полковников, сотников и десятников оделить, и рядовых стрельцов - чтоб помалкивали. Только вот разбойник попросил, чтоб воевода в знак твердости своей клятвы крест поцеловал. Воевода, недолго думая, вынул нательный крест из-за пазухи и поцеловал. Тогда разбойник ему поверил и повел воеводу и триста стрельцов в дремучий лес, в овраг, на тайное кладбище, где разбойники без креста и молитвы убитых купцов зарывали. И показал разбойник в овраге потаенную пещеру, где сорок сундуков золота лежало.

"Вот, - сказал разбойник воеводе, - я свое обещание исполнил, отпусти же и ты меня к святым отцам покаяться во грехах да помолиться о спасении душ погубленных!"

А воевода выхватил саблю и срубил разбойнику буйну голову, да еще и сказал: "Твоей душе черной никакое покаяние с молитвой не помогут!" И велел своим стрельцам да пушкарям тащить сундуки с сокровищами из потаенной пещеры. А каждый сундук-то - в сорок пудов! То есть по-нашему - шестьсот сорок килограммов. Работа тяжкая, а время уж к полуночи шло…

И вот ровно в полночь, когда стрельцы последний сундук из пещеры вытащили, из оврага донесся петушиный крик. А потом молния сверкнула, гром прогремел, и все тайные могилы, в которых убиенные захоронены были, в одночасье разверзлись. И восстали из них покойники, и стали хватать стрельцов и начальников, душить их и под землю утаскивать. Те, конечно, обороняться пытались, саблями мертвецов рубили, пиками кололи, стреляли из пищалей да пистолей, но ничего поделать не смогли - мертвецы-то уж мертвые, обычным оружием их поразить нельзя.

Кроме того, стрельцов всего три сотни, а мертвецов - тысячи. Вскоре все войско погубили, в живых остались только воевода да иеромонах, стрелецкий священник. Взобрались те на сундуки с золотом, молятся и крестятся, но и это не помогает. Мертвецы их со всех сторон обступили, воют страшными голосами, руки костлявые тянут, пустыми глазницами светят, вот-вот воеводу схватят, а иеромонаха не трогают, потому что на груди у него большой свяченый крест висел. У воеводы же только нательный крестик, на котором он ложную клятву дал, - так он раскалился докрасна, жжет его каленым железом. Не выдержал воевода боли, сорвал с себя крест и бросил наземь. В тот же миг вырвался из-под земли черный демон с крыльями, схватил воеводу в когти и унес в преисподнюю. А иеромонах свой крест не бросил, верой в господа не поступился, и не смогла его одолеть нечистая сила, хоть и долго еще мертвецы его пугали.

Едва первый луч солнца в небе появился, все мертвецы в могилы улеглись и землей засыпались, сундуки с золотом в потаенную пещеру сами собой улетели, и пещера закрылась, будто ее и не было никогда. А иеромонах остался жив и услышал глас, с небес исходивший: "Сотвори же, отче, надо всеми убиенными заупокойную молитву и поставь на том месте, где прежде пещера была, братский крест в семь аршин вышиною. Потом же иди к людям и скажи, чтоб они в сих местах никогда более не селились, и по Старице на полночь - на север то есть - не ездили. Ибо сие место проклято есть. Я же им, людям, милостью своей иной путь открою".

Иеромонах сотворил молитву заупокойную надо всеми, кто в земле погребен, вытесал топором крест в семь аршин, установил его на том месте, где была пещера и, промыслом божьим, вернулся к реке, где оставались струги и те стрельцы с пушкарями, которых воевода оставил суда сторожить. Там он рассказал, что и как было. Стрельцы сели на струги и поплыли по Старице на полдень - то есть на юг, вверх по течению. И когда доплыли до того места, где теперь река разделяется, увидели новую, широкую и глубокую реку, которую назвали Новицей. С тех пор купцы стали плавать на Север только по Новице, а Старица заросла, обмелела, и никто там больше не селился.

- Сейчас по Новице тоже на корабле не проедешь, - заметил Степа.

- Бабки рассказывали, - ответил дядя Толя, - что еще в довоенное время, в тридцатых годах, она намного глубже и шире была. Современные теплоходы тут, конечно, не пройдут, но старинные струги могли бы, пожалуй, даже разминуться.

- И отчего же она так обмелела? - спросил Сережка.

- Возможно, от того, что лес где-то в верховьях вырубили или болота верховые осушили. С природой осторожно обращаться надо…

Глава IV

ЭСКАДРА

Вообще-то Сережке от дяди Толиного рассказа стало даже чуточку жутко. Не то чтобы он совсем поверил в легенду, которая до самого дяди Толи дошла, наверно, то ли через десятые, то ли через двадцатые руки. Ведь и бабке Марье эту легенду кто-то из дедов или бабок рассказал, и те, кто ей рассказывал, наверное, в конце XIX века жили, так что очевидцами событий быть не могли. Само собой, что могли и чего-то напутать, и слегка приврать, и просто для красоты чего-нибудь присочинить, наконец, просто выдумать все - от и до. Взрослые вообще, как уже знал Сережка, врать любят. Про Деда Мороза, например, который непослушным детям подарков на Новый год не приносит, или про серенького волчка, который может прийти и ухватить за бочок, про бабу-ягу небылицы всякие… Это взрослое вранье Сережка еще в детсаде разоблачил, хотя сначала верил во всю эту ерунду. Ясное дело, на людей, которые уже в седьмой класс перешли, сказки для дошколят не действуют. А уж тем более на таких здоровенных и толковых одиннадцатиклассников, как Степа и Зоя. Значит, нужно что-нибудь посолидней придумать. Опять же, в воспитательных целях. Например, для того хотя бы, чтоб Сережка, Васька, Таська и Татаська во время путешествия держались поближе к родителям и не убегали далеко от лодок. Потому что леса тут и впрямь громадные и густые, так что безо всякого заклятия и нечистой силы можно заблудиться.

То есть умом Сережка эти взрослые хитрости вполне понимал. Но все-таки после рассказа дяди Толи осталось ощущение, что далеко не все в этой истории - сказка. Сережка, конечно, не очень разбирался, чем легенда от сказки отличается, но догадывался, что легенда на каком-то реальном факте основывается, только со временем обрастает всякими фантастическими подробностями. Еще вот, в сказках обычно все очень хорошо кончается. Даже если Ивана Царевича кто-то убивает, то прилетает Ворон или Серый Волк прибегает с живой водой - попрыскает и оживит без всякой реанимации. Опять же в сказке, кто злой, а кто добрый, ясно с самого начала. И Добро, сражаясь со Злом, всегда побеждает. А в легенде все не так просто. Конечно, разбойники злые, коварные и подлые, раз купцов грабили и убивали. Но и царский воевода, который этих разбойников победил, а потом обманул, тоже оказался порядочным гадом. Не зря его демон, то есть злой дух или, попросту, черт, уволок в ад. Все получалось не очень понятно.

- Ну что, - спросил дядя Толя испытующе, - никому ехать не расхотелось?

- По-моему, еще интересней стало, - усмехнулся дядя Витя. - Ты сам-то ни разу там не бывал?

- Представь себе - так и не собрался. До Старицы, конечно, доходил и вглубь километра на два совался, но до тех мест, где разбойничьи села стояли, - нет, не дотягивал. И потом одному как-то скучно. Точно ведь: "Если с другом вышел в путь - веселей дорога!"

И тут дядя Витя, дядя Коля, дядя Олег и Сережкин папа дружно подхватили старую песню:

…Без друзей меня - чуть-чуть,

Без друзей меня - чуть-чуть,

А с друзьями - много!

Эту песню, оказывается, все знали, и взрослые, и ребята. Даже Степа и Зоя подпевали, хотя, наверное, считали для себя зазорным петь детские песенки.

Хозяевам все взялись помогать дружно - и со стола убирали, и посуду мыли, и разные дела по дому делали. Потом еще раз сходили искупаться и позагорать, в бадминтон и волейбол поиграли. В общем, остаток дня прошел совсем по-дачному. А ночевать решили уже по-походному, чтоб потренироваться в установке палаток. Оказалось, что это не такое простое дело, как казалось поначалу. Когда папа с Сережкой свою установили, мама сказала, что это никуда не годится, крыша не должна провисать, иначе на ней будет скапливаться вода в дождь, палатка начнет протекать, всех измочит. А дядя Толя показывал, как надо правильно костер разжигать. И объяснял, что для хорошего костра надо подбирать сухие ветки или уже давно упавшие мертвые деревья, а не рубить топором живые. А для начала лучше всего брать совсем сухой еловый лапник, он серый и совсем без иголок. Такой лапник даже в сырую погоду очень хорошо разгорается, и от него быстро занимается остальной сушняк, даже если его сверху дождем помочило. А вот если лапки желтовато-коричневые, они еще не совсем засохли и разгораются гораздо хуже, дымят и быстро гаснут. Ну, и как складывать костер "колодцем", на котором удобнее всего пищу готовить, тоже показал, и как "шалашик" составлять, чтоб пламя было высокое и ярче светило, когда у костра песни под гитару поют.

Ужинать тоже у костра решили, в порядке эксперимента. Макароны с тушенкой, которые мама на костре в ведре сварила, такие вкусные оказались, совсем не то, что в городе! А чай, в который дядя Толя листьев от дикой смородины добавил, - вообще классный. Такого в городе нипочем не попробуешь. Наверно, все дело было в костре, именно его дымный запах давал вкус. Правда, комары немного донимали, но не так, чтобы очень сильно - дым все же их отгонял.

Взрослые еще долго у костра сидели и песни пели свои, старые, из молодости, а то и те, которые от своих мам и пап слышали. Степа и Зойка тоже с ними остались, а мелким - то есть Сережке, Ваське и Таське с Татаськой - велели спать идти. Хотя было совсем светло - на Севере в это время года белые ночи стоят. Но родители сказали: "Спать!" - потому что завтра рано вставать и в поход собираться. Сережка не упирался - у него и так глаза закрывались, а Васька после того, как его папа военный строго сказал ему: "Отбой, товарищ солдат!" - беспрекословно полез в палатку. Близняшки, правда, еще чего-то пищали, но их тетя Клава живо спать загнала, напугав тем, что если они капризулить будут, то вообще никуда не поедут, а останутся в деревне помогать бабушкам Марье и Дарье.

На свежем воздухе спалось просто отлично, тем более - в настоящем спальном мешке. Сережка даже не заметил, как и когда появился Степа - он ночью тоже в эту палатку заполз и втиснулся в серединку между Сережкой и Васькой. Чтоб Степу не заметить - это очень крепкий сон нужен. Можно было бы и побольше поспать, но пришел дядя Олег и скомандовал по-военному: "Подъем!" От этой команды не только Васька с Сережкой, но даже большущий Степа аж подскочил. А потом дядя Олег полушутя сказал: "Выходи строиться на зарядку! Бегом марш!" И они с Васькой не очень быстро побежали вдоль берега речки.

Сережка тоже решил попробовать, не отстанет ли от них, и пустился вдогонку. Ну а потом и Степа надумал свои ходули поразмять. Догнать-то они их догнали, но бежать так же долго, как дядя Олег и Васька, оказалось очень трудно. Даже Степе, хотя у него один шаг был, наверно, как четыре Васькиных. Почти целый километр мчались вдоль речки, а потом столько же - обратно. Сережка здорово запыхался, но все-таки не отстал от Степы. Но, конечно, дядя Олег с Васькой, не меняя темпа своего бега, оторвались от них метров на пятьдесят.