Под нажимом организаций, объединившихся вокруг военной комиссии (располагалась в Киеве), развернулась борьба за созыв 2-го съезда Союза чехо-словацких обществ. Съезд был созван весной 1916 г. (конец апреля – начало мая). Большинством голосов съезд постановил перенести место нахождения правления Союза в Киев. В знак несогласия с этим группировка петроградских членов во главе с прежним председателем правления Союза Б. Чермаком покинула съезд. Вновь избранным председателем правления стал деятель из волынских чехов В. Вондрак, заместителем – Орсаг, членами правления – Вольф, Тучек, Гирса, Швиговский, Индржишек.

На июнь 1916 г. в состав Союза чешско-словацких обществ в России как его члены входили:

Петроград: Чешское вспомогательное общество;

Москва: Чешско-словацкое общество, Чешский комитет, Певческое общество "Лумир";

Киев: Чешское просветительское и благотворительное общество им. Яна Амоса Коменского, Чешский комитет;

Харьков: Чешский комитет;

Екатеринослав: Чешский комитет;

Екатериноград: Чешско-Словацкий комитет;

Зубовщина (Волынская губ.): Чешская литературная "Беседа", Волыно-пожарное Общество;

Баку: Чешско-Словацкий комитет;

Околик (Волынская губ.): Волыно-пожарное чешское общество.

Новый Устав, принятый 2-м съездом Союза, уже имел некоторые новые пункты, в частности в преамбуле, говорящей о его целях, указывалось, что он учреждается "для содействия созданию самостоятельного чешско-словацкого государства на основании полного равноправия и координации этих двух братских народов; для набора и организации чешских и словацких войсковых частей к совместной работе с русской армией.."

2-й съезд Союза чехо-словацких обществ (апрель 1916 г.) послал Масарику телеграмму, в которой говорилось: ".признаем Заграничный Центральный Комитет верховным органом политической деятельности" (по примеру чешской колонии в Париже, отказавшейся в пользу этого комитета (впоследствии Чехо-словацкого национального Совета) от выступлений по делам политического характера)".

МВД рассмотрело этот проект Устава и "отнеслось с полным сочувствием к культурным начинаниям Союза и намечаемой им организации воинских частей. Однако министерство сочло необходимым исключить из Устава Союза такие статьи, которые могли бы иметь предрешающее значение по отношению к политическим результатам войны или представить Союзу слишком большую самостоятельность и возможность распространять свою деятельность за пределы России."

В докладной записке Уполномоченного Правления Союза чехо-словацких обществ Пучалки (от 18 июля 1916 г.) на имя Приклонского указывалось, что и 1-й и 2-й съезды Союза высказались "в том смысле, что общим желанием чешского и словацкого народа есть возобновление самостоятельного Чешско-Словацкого Королевства с славянским королем во главе. Этими несколькими словами высказана вся идеология Союза."

Далее указывалось, что Правление признает вождями движения против Австро-Венгрии Масарика и Дюриха, и для него между ними не существует разницы. Также подчеркивалось, что "союз борется за свободное чешско-словацкое государство, в котором словацкая территория являлась бы отдельной политической единицей, пользующейся самоуправлением в языковом и политическом отношении".

2-й съезд принял решение освобождать военнопленных из лагерей с их последующей мобилизацией в армию или использованием на работах. Был также введен так называемый национальный чехо-словацкий налог.

Съезд продемонстрировал стремление теснее связать национальное движение с масариковским эмигрантским направлением.

Военная комиссия, с Вондраком во главе, представила съезду проект, предусматривавший рост численности чехо-словацкой бригады и превращения ее в независимое воинское формирование.

После киевского съезда внутренняя борьба в Союзе по линии "Петроград-Киев" обострилась. Поддержкой для бывшего петроградского руководства (промасариковской направленности) стало создание при военной комиссии в Киеве Корпуса сотрудников из военнопленных – сторонников Масарика. Значение военнопленных в деятельности Союза, различных его организаций и чехо-словацких землячеств в рассматриваемый период – накануне Февраля – все более усиливалось.

В ответ на решения 2-го съезда "Московские ведомости" 1 мая 1916 г. печатают за подписью членов Московского комитета А.А. Грабье, С.О. Коничека (Горского) и В.К. Штепанека заявление, в котором они, как чехи-русофилы, выступают против "сепаратистских" тенденций съезда и заявляют, что "нынешнюю великую войну надо считать действительно войной не только за всеславянское освобождение, но и за объединение под главенством России". Они отвергают всякое вмешательство западных держав в дела славян, создание государств с чужими династиями, нейтральных государств по типу Швейцарии и препятствие "освобожденным народам и государствам вступить в одно сильное всеславянское государство под главенством России". Они призывают к объединению всех т. н. "националистов", "русославян", "всеславян" и старых славянофилов для борьбы за эту программу.

История Союза изучена все еще недостаточно. Главное внимание до сих пор уделялось рассмотрению Чешской дружины и военных аспектов в деятельности чехо-словацкого землячества в России (видимо, из-за доступности источников на русском языке). Однако в существующих работах о Чешской дружине никак не учитываются прежние ценные наработки (той же советской историографии) и новизной подхода и источниковой базы они, как правило, не отличаются.

В военных условиях новых чешско-словацких обществ в России не возникало. Перенос правления Союза чехо-словацких обществ в Киев на первых порах активизировал деятельность чешских волынских обществ. В этом была определенная заслуга вновь избранного председателя Киевского Правления Союза волынского деятеля В. Вондрака.

Однако близость фронта отрицательно сказалась на материальном положении местных жителей, многим из которых даже было не по силам заплатить так называемый "национальный налог". Многие волынские чехи ушли добровольцами в Чешскую дружину, и ряды чешских обществ на Волыни заметно поредели. Бóльшая активность наблюдалась в северной столице (бывшие "правленцы" Союза Чермак, Клецанда и др., а также окружение еженедельника "Чехословак" во главе с редактором Б. Павлу), в киевском правлении Союза и в крупных городских центрах (Москве, Ростове-на-Дону и др.). В материалах ГАРФ мной была выявлена, например, просьба "Вспомогательного Общества памяти Яна Гуса" в Москве о передаче обществу бездействующего завода для работы на оборону. Документ датирован 15 ноября 1915 г. Указанная инициатива исходила от чешской группы Общества Я. Гуса. В том же фонде П.Н. Милюкова хранятся материалы Одесского чешско-словацкого общества, а также других славянских обществ периода Первой мировой войны.

III.2 Борьба за программную линию Масарика внутри Союза чехо-словацких обществ в России в 1915–1917 гг.

Открытые в ОПИ ГИМ материалы, охватывающие период Первой мировой войны, из коллекции личного секретаря Т.Г. Масарика Ярослава Папоушека позволяют по-новому (как бы "изнутри") взглянуть на ключевые проблемы борьбы чехов и словаков в России за дело создания независимого чехо-словацкого государства и глубже осветить расстановку сил внутри колонии "русских" чехов и словаков, отношение общественности и официальных кругов, роль Союза чехословацких обществ в России, а также формирование промасариковского течения против недавно приглашенного сюда по инициативе МИД России конкурента Масарика Й. Дюриха, бывшего депутата-агрария в австрийском рейхсрате. Исключительную информативную ценность имеет обширная конфиденциальная (а отчасти и зашифрованная) переписка за 1915–1917 гг. редактора петроградского издания "Чехословак" и идеолога движения чехов и словаков в России Б. Павлу, обнаруженная в личном архиве Я. Папоушека. Наиболее приближенный к Масарику Б. Павлу, принадлежавший к петроградскому течению, при помощи Корпуса сотрудников при Киевском правлении Союза чехо-словацких обществ в России (куда входил и Папоушек) оказал существенное влияние на ориентацию землячества и движения военнопленных чехов и словаков, оказавшихся в России.

Начало регулярной переписки Б. Павлу с Я. Папоушеком относится ко второй половине 1915 г. Самое раннее письмо датировано 28 октября 1915 г. Практически каждое из них написано на бланке газеты "Чехословак", с указанием точного адреса – Петроград, Бассейнам, 6.

В начальный период войны значительное место в переписке занимали вопросы организации и трудоустройства военнопленных чехов и словаков, их настроения и чаяния. Со всей очевидностью вставал уже в 1915 г. и словацкий вопрос. Об этом в письме от 28 октября Павлу писал: "Из-за недостатка времени я ограничиваюсь лишь сбором сообщений о Словакии. Однако, чтобы писать об этом статьи, нужно время, которого мне не хватает."

Руководимый Павлу печатный орган "Чехословак" в идейном плане придерживался в вопросе о будущей организации национальной жизни не общеславянской ориентации (довольно широко распространенной в России и среди "русских" чехов и словаков), а сугубо национальной: "Я не собираюсь сладкими речами привлекать наших людей в объятья славянские, пусть они учатся видеть и обратную сторону медали. Наше славянство должно привыкать ко всему. В русской печати сейчас о чешском вопросе молчание, но я не усматриваю в этом какой-либо специальной тенденции. По правде говоря, не знаю, кто бы мог о нас писать – [Н.] Ястребов, Погодин, вот и все. Среди журналистов знатоков нет." Несмотря на критическое отношение к информированности общественности в чешском вопросе, Павлу все же считал, что нельзя говорить об античешских настроениях в русской прессе.

В письме Папоушеку от 30 декабря 1915 г. содержалась своеобразная директива Павлу по организации движения военнопленных (здесь сохранились пометы Папоушека): "Необходимо всюду подготовить точные списки надежных славян, только чехов и словаков, в крайнем случае югославян и выслать их нам (т. е. в Петроград. – Е.Ф.). Нужно также направить список ненадежных лиц, австрофилов или лжеславян. Существуют планы по созданию чешского завода (инженеры, рабочие) для военных нужд. Но об этом сообщайте только нашим людям."

Основной же блок переписки относится к осени 1916 г., когда Папоушек уже активно включился в работу правления Союза чехо-словацких обществ в России и Корпуса по делам военнопленных. Наибольшую информативную ценность имеют несколько писем (около двух десятков) с осени 1916 до конца марта 1917 г.

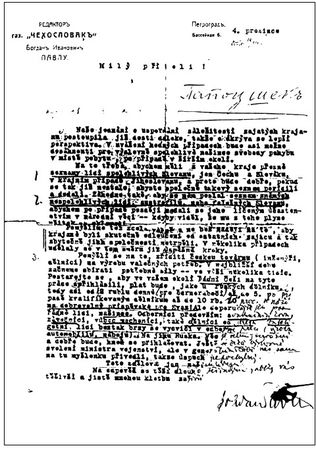

Ил. 2. Письмо Б. Павлу Я. Папоушеку на бланке издания "Чехословак"

(ОПИ ГИМ)

Это было время усиленной борьбы за ориентацию как чехов, так и словаков в России. Причем главным в этой борьбе либерального течения, к которому принадлежали и Павлу, и Папоушек, была магистральная установка на присоединение всей "русской" колонии чехов и словаков (самой многочисленной за границей) к программе парижского Чехо-словацкого Национального совета во главе с Масариком, признание его полномочий и образование филиала Совета в России. Неимоверные усилия со стороны Масарика, Штефаника и их окружения были направлены на то, чтобы во что бы то ни стало лишить всяких полномочий формируемый по воле МИД России в 1916 г. про-царистский чешско-словацкий Народный совет во главе с пожилым консерватором Дюрихом. Вопреки взглядам прежней историографии еще раз подчеркнем, что Дюрих не был случайным человеком в России: уже в 900-е гг. он известен как деятель всеславянского движения, активно участвовавший в работе Общества славянской культуры.

Именно этот сюжет – борьба за выбор линии: Масарик или Дюрих – наиболее ярко и глубоко раскрывается в переписке Павлу с Папоушеком. Во многих отношениях этот источник превосходит по своей значимости и содержательности использованные ранее в работах А. Попова, А. Клеванского, К. Пихлика, Л. Голотика материалы официального происхождения. Письма Павлу, как и другие документы из наследия Папоушека, существенно дополняют историю борьбы за признание "русской" колонией чехов и словаков масариковской, прозападной программы независимого чехо-словацкого государства. Решающую роль в крахе Народного совета Дюриха, как оказалось, сыграли, при мощной поддержке Штефаника, именно представители так называемой петроградской оппозиции (Павлу, Папоушек, Клецанда и др.). Эти деятели способствовали проведению в жизнь директив Масарика и его парижского Совета. В этой связи выглядит неубедительной превалирующая в современной литературе концепция о спонтанности присоединения "русских" колоний чехов и словаков, и прежде всего масс военнопленных, к программе Т.Г Масарика, добивавшегося создания независимого государства при поддержке западных держав Антанты.

В вопросе оценки численности чехов и словаков в России наблюдаются значительные расхождения. Видимо, в большей мере можно доверять данным чеха по происхождению, генерала на российской службе Червинки, который активно участвовал в формировании чехо-словацких воинских частей российской армии. Он определял численность чешских эмигрантов и колонистов в России сотней тысяч человек. Еще больше (некоторые авторы называют даже цифру более 200 тысяч) в России было военнопленных чехов и словаков (из них более 30 тыс. словаков), в массовом порядке переходивших в русский плен. Колониями был создан свой центр – Союз чехо-словацких обществ в России, оформившийся к 1915 г. Местом пребывания этой организации был сначала Петроград, а с весны 1916 г. – Киев.

Восприятие программы Масарика чешской и словацкой колониями в России происходило в ходе борьбы и являлось результатом колоссальных усилий пропагандистской кампании, проводившейся Корпусом по делам военнопленных при правлении Союза и так называемым петроградским течением по всей России среди "русских" чехов и словаков (термин "русские" вошел в обиход обеих колоний. – Е.Ф.). Материалы изученного фонда проливают также свет на отношение общественности и официальной России к ряду вопросов освободительной борьбы, да и на общую атмосферу того времени.

Большая часть доверительной переписки Павлу и Папоушека (видимо, та, которая вручалась адресату через надежных посредников) написана открытым текстом, хотя содержала нелицеприятную критику как своих, так и русских деятелей того времени. Но часть писем, отправлявшихся обычной почтой, содержит шифровку, хотя в большинстве случаев нетрудно догадаться, о ком из деятелей идет речь в том или ином случае. Зашифрованы, например, письма от 12, 26 октября и 1 ноября 1916 г. и др.

В конце октября 1916 г. Павлу сообщал новости из жизни петроградского землячества чехов и словаков: "Вчера у меня была лекция в