В лагеря сообщалось, что от имени военнопленных участвуют два представителя – Йозеф Халупа и Йозеф Патейдл, председатель и зам. председателя Корпуса, далее представитель от чешских офицеров сербской добровольческой армии Писецкий; делегат от белгородской группировки чешских офицеров (насчитывала более 200 человек), а также один представитель военнопленных от петроградской оппозиции (группировка вокруг газеты "Чехословак").

Военнопленным рекомендовалось держать связь исключительно с Корпусом сотрудников, дабы к голосу военнопленных наконец-то бы прислушивались и чтобы добиться решающего влияния на руководство чешско-словацкой акции в России.

"В ответе союзников на ноту президента Вильсона дана гарантия нашего освобождения. Поэтому никакие временные внутриполитические распри не должны поколебать веру в успех нашей борьбы за независимость. Готовьте почву для вступления в чешско-словацкое войско, чтобы призыв Чешско-словацкого национального Совета во всех лагерях нашел стотысячные отклики. Слова нашего национального вождя: в нынешние времена никакая жертва не может быть слишком большой, и это должно стать для нас всех национальным лозунгом", – подчеркивалось в гектографическом послании в лагеря военнопленных.

В поддержку линии Штефаника (а, в конечном счете, Масарика) в России 28 февраля 1917 г. Корпус издал самый объемный по содержанию (на трех страницах убористой печати) гектограф. В нем излагались перипетии внутренних противоречий в российской чешско-словацкой колонии начиная с весны 1916 г.

Резкой критике было подвергнуто руководство чешско-словацкой акции и особенно в России Правление Союза за то, что те заняли "враждебную позицию по отношению к нашему высшему национальному институту – заграничному Национальному Совету в Париже с депутатом Масариком во главе и таким образом внесли раскол в единство руководства чешской акции". Здесь давалась блестящая характеристика Штефанику как общественно-политическому деятелю и выражалось сожаление о том, что его усилия, направленные на "организацию здешнего руководства" провалились. Политика Народного Совета Дюриха провозглашалась вредной в отношении чешского дела и даже опасной, а позиция Правления Союза – пособнической и нарушающей единство чешской акции. В документе содержался призыв ко всем военнопленным и членам колонии выразить открыто свой протест линии руководства в России (использовался термин "темные элементы") в поддержку заграничного Национального Совета с Масариком во главе.

Документ информировал чешско-словацкую колонию о последовательной позиции Корпуса по основным вопросам текущей борьбы. Важно было то, что в нем военнопленные признавали высшим национальным институтом борьбы за освобождение отчизны Национальный Совет в Париже.

Корпус решительно выражал поддержку линии Штефаника в России и призывал открыто выступать против всех, кто мешает ее осуществлению. Причина того, что военнопленные на периферии зачастую необдуманно поддерживали ошибочную линию Дюриха, по мнению Корпуса, заключалась, во-первых, в недостаточной информированности военнопленных на местах из-за жесткой цензуры переписки. Во-вторых, как правило, все заслуги Корпуса в организационной и пропагандистской работе среди военнопленных и в колонии в целом деятели Правления Союза долгое время приписывали себе. Стоит в этой связи подчеркнуть, что Корпус отважился еще до Февральской революции в открытую размежеваться со своим непосредственным работодателем – Правлением Союза, а также с Дюрихом и его подставным и марионеточным Народным Советом. Это был весьма смелый шаг со стороны людей, которых отдельные деятели правления зачастую не называли иначе, как "сволочи". На это указывается в переписке некоторых членов Корпуса военнопленных при Союзе.

"Мы не желаем быть лишь материалом для строительства памятников славы неизвестным… Мы не желаем поднимать лагеря военнопленных, но считаем своей обязанностью открыто выступить перед сознательными лагерями военнопленных. Наша цель – плодотворная деятельность и согласие всех для общей единой цели – освобождения Отчизны".

Главная задача Правления Союза, по мнению Корпуса, – освободить военнопленных и организовать войско, быть организационным ядром для осуществления этих задач. Претензии к Правлению Союза со стороны Корпуса лежали в плоскости основного пункта программы – достижения национальной независимости. Однако, несмотря на неправильность линии Правления Союза, военнопленные не должны отвергать участие в акции, ибо акция среди военнопленных проводится как раз Корпусом сотрудников-военнопленных при Союзе. Корпус призывал военнопленных подавать в массовом порядке заявления о вступлении добровольцами в чехо-словацкое войско и направлять их не руководству Союза, а в адрес Корпуса сотрудников. Можно утверждать, что накануне февральской революции Корпус практически сделал попытку взять реальную власть в канцелярии Правления Союза.

В преддверии очередного съезда чешско-словацких обществ в России весной 1917 г. военнопленным рекомендовалось возложить все полномочия их представительства Корпусу сотрудников, и в полный голос заявить об этом в письмах с мест. "Съезд чешско-словацких обществ должен осуществить окончательную корректировку чешского руководства и его чистку, его не мог достичь д-р Штефаник при тогдашних условиях. Этого можно добиться лишь под влиянием военнопленных. Свою позицию военнопленные продемонстрируют преданностью по отношению к заграничному Национальному Совету с профессором Масариком во главе, который за свою плодотворную и заслуженную деятельность снискал признание независимости отчизны в ответе союзников к ноте Вильсона, а здесь в России его соотечественники его ругают", – подчеркивалось в документе.

В заключение гектографического послания военнопленные призывались своевременно направлять Корпусу свое письменное согласие с той программой, которая была изложена в документе и концентрировалась в трех пунктах.

И в самом конце содержался перечень входивших в Корпус лиц, которым от имени военнопленных на местах можно было в письменном виде делегировать свои полномочия на предстоявшем съезде чешско-словацких обществ в России, а также высказать свое согласие с тремя пунктами изложенной в документе программы Корпуса. Документ содержал также пропагандистский призыв ко всем членам колонии оказывать поддержку промасариковскому течению (в духе "трех пунктов") и вести соответствующую работу в этом направлении среди своих знакомых. "Дружно продвигаемся вперед к достижению поставленной цели, за освобождение Отчизны", – заключался документ.

В очередном обращении к военнопленным чехам и словакам (было направлено в лагеря Корпусом сотрудников 17 марта 1917 г.) особый упор делался на необходимости подчинения единому политическому руководству, "каким считался Чешско-словацкий Национальный Совет в Париже с проф. Масариком во главе".

В российском архивном рукописном наследии Я. Папоушека содержатся также черновики его писем пропагандистского характера в лагеря военнопленных. Это весьма ценный источник, вносящий много нового в характеристику расстановки сил как внутри Союза чешско-словацких обществ, так и в национально-освободительном антиавстрийском движении в целом.

Еще предстоит проанализировать этот важный в информативном плане блок корреспонденции о деятельности Я. Папоушека в Корпусе военнопленных. Здесь важно отметить его весьма активную позицию в период пребывания в северном лагере в Тюмени. Среди корреспонденции обращает на себя внимание одно письмо Папоушека (как активиста-доверенно-го движения военнопленных) без указания точной даты. Но нетрудно установить, что оно относиться к 1916 г. и было адресовано Правлению Союза (точнее непосредственно Б. Павлу), когда местом пребывания последнего был еще Петроград. Письмо свидетельствует о том, что Папоушек глубоко осмысливал задачи патриотического движения и весьма основательно, изнутри представлял обстановку среди военнопленных. В нем, в частности, содержались следующие важные рекомендации Папоушека по агитации среди военнопленных для набора добровольцев в воинские формирования. В одном из пунктов подчеркивалось, что для набора добровольцев среди словаков необходимо направлять особых агитаторов, которые бы знали словацкий язык и ориентировались в словацкой обстановке.

Вопрос об отношении к словакам в переписке с лагерями Я. Папоушек затрагивал и позже. Так, в письме, датируемом началом марта 1917 г., он подчеркивал: "Пишите всегда чехов и словаков или чехословаков, чехословацкий, игнорирование слова словак вызывает недовольство". И далее военнопленным давалась рекомендация, чтобы те использовали насыщенную информацию, содержавшуюся в письме, в целях активной пропаганды путем своевременной передачи ее своим знакомым в других местах пребывания.

Здесь же содержался следующий призыв к военнопленным: "Пишите в адрес отдельных чешско-словацких союзов прежде всего в Киев и московскому комитету и требуйте от них:

1. Отстаивания заграничного Национального Совета во главе с Масариком.

2. Отставки нынешнего неспособного правления и особенно Вондрака и Тучека".

* * *

Важно отметить, что Корпусу из военнопленных, как свидетельствуют имеющиеся источники, удавалось поддерживать обратную связь с лагерями, так что усилия активистов Корпуса не были напрасными.

А в целом можно констатировать, что в России по большому счету шла борьба за программу Масарика в отсутствие его самого и в этом отношении были достигнуты существенные сдвиги. Члены Корпуса своей активной деятельностью во многом подготовили приезд Масарика весной 1917 г. в Россию, куда он длительное время не мог попасть из-за существовавшего запрета властей на въезд в страну.

В заключение, объективности ради стоит отметить, что не все деятели из военнопленных при Правлении Союза стояли горой за Масарика. Для некоторых из них главным было ускорить организацию чешско-словацких военных формирований любыми средствами с целью вооруженной борьбы за независимость.

Некоторые особенно нетерпеливые и рьяные деятели в целом относились довольно лояльно к линии руководства Правления Союза, за исключением "военной программы". Деятели – "милитаристы" считали, что самой неотложной задачей текущего момента являются приложение всей своей энергии к созданию чешской армии по проекту генштаба и бороться с интригами Союза против чешской военной акции. "Милитаристов" мало волновал вопрос о том, кто встанет во главе военной акции. Один из них, например, писал: "Тем, кто идет на смерть не обязательно, чтобы в идейном и духовном отношении ими руководил какой-то философ (имелся в виду Т.Г. Масарик. – Е.Ф), им нужны не философствования, а опора на чистое закаленное сердце… Не обязательно, чтобы чешским солдатом командовал профессор университета. Нельзя забывать, что в чешском войске много орлов, место профессору Масарику скорее в Англии. Там дел для него хватит".

Накануне февраля 1917 г. судя по хранящимся в РГВА письмам известного деятеля чехо-словацкого землячества (особенно в Москве) С. Коничека-Горского (1866–1931), дело доходило даже до настоящих стычек т. н. "милитаристов" из числа сторонников Й. Дюриха и приверженцев Масарика. Об одной из таких стычек С. Коничек-Горский писал в своем письме (на русском языке) от 8 февраля 1917 г. Он сообщал, что на генерала Червинку, Й. Коутняка и других единомышленников Дюриха со стороны Правления в канцелярии Союза чехословацких обществ в Киеве было совершено буквально нападение с участием Тучека, Швиговского, Вондрака и др. С. Коничек-Горский даже упоминал "о травле" тех, кто не присягал Т.Г. Масарику. "И когда наконец прозреют наши люди, что они служат лишь марионетками в руках нескольких бессовестных режиссеров?! Кто является виновником застоя в деле освобождения наших пленных или, по крайней мере, в деле облегчения их участи? Я недавно вернулся из Казанского округа. и в этой поездке я видел многое, о чем гг. Павлу и др. рыцари "освободительного движения чешского" и слышать не хотят. Им не до "мелочей". Их сердцу ближе вечные споры, сплетни и натравливания на неугодных им людей. Прикрываются какой-то программной вывеской профессора Масарика и т. д. Личной политике нескольких жалких карьеристов приносится в жертву все! Откройте глаза на это пагубное для общего дела и уж слишком долго продолжающееся мародерство. Уважающий Вас, Коничек. Москва, Петровско-Разумовское, Ивановская ул., 3".

И в конце упомянул известное высказывание хорватского деятеля в России К. Геруца: "Славянам хлеба не надо, они друг друга поедом съедают и этим сыты бывают".

Спустя несколько дней сразу после Февраля в письме от 5 марта 1917 г. (уже на чешском языке) С. Коничек-Горский уже приветствовал февральские события: "Главный переворот прошел удачно и я надеюсь, что произойдет радикальное улучшение не только обстановки в России, но среди всех славянских народов. Национальный совет развернет свою деятельность в совершенно новых условиях. И в лагерях военнопленных скоро будет иначе".

Февраль спутал все карты и в действительности взгляды т. н. "милитаристов" и чехов-старожилов в России, подобных С. Коничеку-Горско-му, не делали погоды в отношении к фигуре Т.Г. Масарика как к бесспорному лидеру в руководстве делом национального освобождения.

* * *

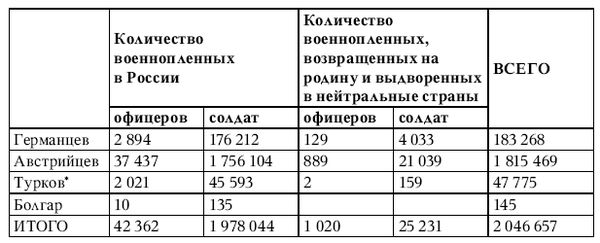

А теперь приведем несколько цифр из архивных документов.

"Сведения о числе военнопленных на 1 декабря 1916 г. Данные организационного делопроизводства при Управлении дежурного генерала при Верховном главнокомандующем.

На фронтах оставлено по данным на 1 октября

Сев[ерный] фронт 126 656

Зап[адный] 71 276

Ю[го]З[ападный]

353 085

________

550 917

В дальнейших данных не учтена значительная часть пленных, взятых на Ю[го]З[ападном] фронте в период наступления ген[ерала] Брусилова – ибо они не поступили в лагеря, а были немедленно отправлены на работы".

Общее количество неприятельских военнопленных, находящихся в России на 1 мая 1918 г. составляло:

* сохранен стиль архивного документа

III.4 Борьба за координационный центр словацкой диаспоры: Словацко-русское общество

Возникновение русско-славянских обществ в России (словацко-русского памяти Штура, хорвато-русского памяти Крижанича и др.) в начале Первой мировой войны явилось закономерным продолжением и в какой-то мере практическим воплощением идеи славянской взаимности, всеславянского единения. Их заметное усиление наблюдалось еще в 900-е гг. в период своеобразного ренессанса движения за славянскую общность, прежде всего, в культурной сфере. Славянские общества в России появились в атмосфере общественно-политического подъема (последовавшего за военными успехами) и веры в освободительную миссию России в отношении угнетенных славян. Этой вере славянские народы ранее придавали скорее романтическую окраску в своем стремлении опереться в текущей борьбе за национальные права на потенциального и сильного русского союзника. В начальный период войны постепенно расширялась ориентация славянских колоний в России на создание федерации свободных славянских государств (отсюда исходило название русских обществ "Славия", "Славянские трапезы") при опоре на Россию. Лишь к началу 1917 г. подобная установка на всеславянское единство стала вступать в противоречие с программами создания независимых национальных славянских государств, снискавшими поддержку большинства в национально-освободительном движении славян, прежде всего среди эмиграции во Франции и в США.

В условиях дореволюционной России находившиеся в ней сотни словаков смогли успешно реализовать свои предпринимательские и коммерческие замыслы. Упомянем здесь хотя бы Яна Орсага, владельца крупнейшего торгового дома "Братья Орсаг", предпринимателя А. Духая, а также десятки сотен словаков, колесивших от словацкого района Турец в цепи "славянских магазинов" на огромном пространстве России через Варшаву до Сибири и Дальнего Востока. Многие из них тщетно пытались как-то удержаться позднее, в начале 20-х гг., при советской власти.