Как и почему немцы захватили Крым и Севастополь? Советская версия о многократном превосходстве противника в танках, авиации, артиллерии и живой силе сейчас явно не выдерживает критики. Работая с недавно рассекреченными материалами, автор обнаружил, что решающую роль в событиях июня 1941-го - июля 1942 года сыграли ложные донесения о вводе итальянского флота в Черное море. Эти донесения, поступавшие в штаб командующего Черноморским флотом, были восприняты со всей серьезностью, так как не противоречили основной доктрине советского ВМФ. Черноморский флот свыше полугода вел упорную борьбу с несуществующим противником. Лишь в конце 1942-го - начале 1943 года наши адмиралы узнали о своем просчете. Эта величайшая химера Второй мировой войны стала причиной гибели сотен тысяч советских солдат и моряков.

Содержание:

ГЛАВА 1. В ОЖИДАНИИ ГРАНД-ФЛИТА 1

ГЛАВА 2. СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ 5

ГЛАВА 3. ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ И ЕГО ПРОТИВНИКИ 7

ГЛАВА 4. ВЕЛИКАЯ ССОРА ТРЕХ "ГРОСС-АДМИРАЛОВ" 9

ГЛАВА 5. ПАРАШЮТИСТЫ НАД СЕВАСТОПОЛЕМ 12

ГЛАВА 6. ОТРАЖЕНИЕ НАПАДЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ФЛОТА 13

ГЛАВА 7. КАК РЕЙХСМАРШАЛ ГЕРИНГ И НАРКОМ КУЗНЕЦОВ ЗАМИНИРОВАЛИ ПОДХОДЫ К СЕВАСТОПОЛЮ 18

ГЛАВА 8. КАК МАНШТЕЙН ВЗЯЛ КРЫМ 20

ГЛАВА 9. СЕВАСТОПОЛЬ СТАНОВИТСЯ КРЕПОСТЬЮ 25

ГЛАВА 10. ЛЕГЕНДЫ О КРЫМСКИХ ТАНКАХ 29

ГЛАВА 11. КТО ВЫВЕЗ БОЕКОМПЛЕКТ И ЗЕНИТНУЮ АРТИЛЛЕРИЮ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ 33

ГЛАВА 12. ТАЙНЫ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ 35

ГЛАВА 13. ПОЧЕМУ В КРЫМУ НЕ НАЧАЛАСЬ ХИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА? 40

ГЛАВА 14. ИТАЛЬЯНЦЫ В ФОРОСЕ, И НА СЕЙ РАЗ НЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ 43

ГЛАВА 15. МОРТИРА - ОТ СЛОВА "СМЕРТЬ" 47

ГЛАВА 16. АГОНИЯ 51

ГЛАВА 17. КАТАСТРОФА 56

ПОСЛЕСЛОВИЕ 61

ПРИЛОЖЕНИЯ 62

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 64

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 64

Примечания 65

Широкорад А.Б.

Адмирал Октябрьский против Муссолини

ГЛАВА 1. В ОЖИДАНИИ ГРАНД-ФЛИТА

Летом 1919 г. в белую ночь в Финском заливе произошел инцидент, сыгравший роковую роль в истории нашего флота. "17 июня вечером для наблюдения за морем был выдвинут к Тобухину маяку крейсер "Олег", при охране из двух эскадренных миноносцев и двух сторожевых судов. Крейсер, находясь в полной готовности, стоял на якоре на юго-восток от Тобухина маяка, на створе выходных маяков. В 4 часа крейсер был атакован, как выяснилось впоследствии, быстроходным моторным катером, который выпустил торпеду и быстро стал уходить. Торпеда попала в левый борт у первой кочегарки, приблизительно около 36 шпангоута. От взрыва крейсер начал довольно быстро крениться. После первого момента паники, которая была ликвидирована минуты через три, команда стала по боевому расписанию и был открыт огонь по удалявшемуся катеру из орудий левого носового плутонга" .

Я процитировал описание Гражданской войны на морях, речных и озерных системах, изданное Штабом Рабоче-Крестьянского Красного флота в 1926 г., гриф с которого был снят лишь в 1991 г.

Добавлю от себя, что дело происходило в 7 км к северо-западу от Кронштадта, и через 10–12 минут крейсер затонул. Погибли 5 человек, а остальные были сняты эсминцами "Гайдамак" и "Всадник".

Успех был достигнут не столько из-за смелости командира отряда торпедных катеров коммандора Эгара, сколько за счет ротозейства революционных "клёшников". Как неслась служба у красных военморов, легко понять из того, что ни на крейсере, ни на охранявших его судах никто не заметил при дневном свете и отличной видимости подходящий катер. После взрыва был открыт беспорядочный огонь по "английской подводной лодке", которая привиделась военморам

В ночь с 17 на 18 августа английские торпедные катера атаковали корабли Балтийского флота в Кронштадтской гавани. Пять катеров вышли из Биоркэ и два катера - из Териоки. Они встретились в районе форта "Ино", а оттуда пошли Северным фарватером к Кронштадту. Чтобы отвлечь внимание большевиков, в 3 ч 45 мин 18 августа над Кронштадтом появились английские гидросамолеты, сбросившие 100-фунтовые бомбы и открывшие огонь из пулеметов.

Итогом нападения стало повреждение линкора "Андрей Первозванный" и потопление разоруженного старого крейсера "Память Азова". В свою очередь три английских катера были потоплены огнем эсминца "Гавриил".

Гибель "Олега" и "кронштадтская побудка" произвели неизгладимое впечатление на руководство Красного флота, да и на большинство вождей. Во-первых, они были потрясены эффективностью действия нового вида оружия, а во-вторых, уверились, что в случае войны флоты империалистических держав первым делом атакуют главные военно-морские базы СССР - Кронштадт, Севастополь и Владивосток.

Страшным воспоминанием для большевистских вождей был визит "тетушки Антанты" в 1918 г. Тогда десятки линкоров и крейсеров Англии, Франции, Японии, США и Италии пришли в Мурманск, Архангельск, Ригу, Либаву, Одессу, Севастополь, Батум и Владивосток, где высадили многочисленные десанты.

В результате и вожди, и военморы сами себя уверили, что империалистические флоты будут действовать в предстоящей войне по шаблонам 1918–1919 гг.

Между тем в годы Первой мировой войны германские линейные крейсера с предельной дистанции в течение нескольких минут обстреливали второстепенные британские порты и немедленно ретировались. Аналогично линейный крейсер "Гебен" выпустил несколько снарядов по Севастополю в 1914 г. Ущерб от них был минимальным, зато "Гебен" лишь из-за бестолковости наших начальников не взлетел на воздух на крепостном, управляемом с берега, минном заграждении. Пост управления был закрыт, а ключи потеряли, ломать же дверь не решились.

Кроме этих эпизодов крупные корабли ни разу за всю войну не обстреливали побережье Англии, Франции, Германии и России (до Февральской революции).

Надо ли говорить, что если бы Россия в 1916 г. вышла из войны и "тетушка Антанта" попыталась бы вести себя так же у Кронштадта, Одессы, Севастополя и Владивостока в 1916 г., то ни один бы десант не состоялся и, дай Бог, половина союзных судов сумела бы уйти.

Советские вожди и флотоводцы забыли или захотели забыть подробности событий 1918–1919 гг. Недаром Гёте сказал, что подробности - Бог. А история жестоко карает тех, кто не желает знать подробности

Дело в том, что в Риге, Либаве, Одессе, Севастополе, Батуме и Владивостоке о стрельбе береговых батарей не было и речи, а корабли союзников встречали цветами и оркестрами По крайней мере, состоятельная часть населения считала их освободителями А Мурманский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1918 г. даже организовал несколько совместных с "интервентами" боевых операций против финнов, пытавшихся захватить Кольский полуостров.

В итоге до 22 июня 1941 г. командование советского флота патологически боялось нападения крупных надводных кораблей противника на свои военно-морские базы.

Примерно с 1922 г. в руководстве Морских Сил СССР начались споры и дискуссии о стратегии Красного флота и, соответственно, о том, какие требуются ему корабли. Возникли две группировки военно-морских теоретиков. В первой задавали тон профессора Военно-морской академии - бывшие офицеры царского флота. "В их видении суть малой войны на море сводилась к ослаблению превосходящей по мощи группировки сил противника при попытке ее прорваться к нашему побережью, посредством согласованных по месту и времени ударов разнородных сил флота на заранее подготовленной минно-артиллерийской позиции. В группировку наших разнородных сил флота предполагалось включить, кроме минных постановщиков и береговой артиллерии, подводные лодки, бомбардировочную авиацию, корабли с преимущественно торпедным вооружением - миноносцы и торпедные катера…

Они яростно критиковали старых "военспецов" за приверженность буржуазным идеям и доказывали, что главное предназначение Рабоче-крестьянского Красного Флота заключается в "защите завоеваний революции", то есть политических и экономических центров от ударов с морского направления. В их понимании "малая война на море" - это ведение военных действий "москитным" флотом. Основой такого флота им виделись торпедные катера, малые подводные лодки, авиация.

Новые теоретики отечественного флота свои взгляды аргументировали тем, что, во-первых, именно подводные лодки и авиация по опыту мировой войны привели к кризису классическую теорию владением морем Во-вторых, предлагаемые средства являлись относительно дешевыми, а значит, наименее обременительными для слабой советской экономики. Все это было правильно и не вызывало возражения у "военспецов", но красные командиры хотели всю деятельность флота свести исключительно к решению задач по недопущению прорыва сил флота противника к советским политическим и экономическим центрам, а также высадки войск его морского десанта на свою территорию. При этом они чрезмерно увлекались идеей боя на минно-артиллерийской позиции и практически хотели отказаться от "чисто флотских" задач, таких как, например, борьба на коммуникациях. В конечном счете военно-морским теоретикам из "военспецов" инкриминировали идеологическую диверсию, сознательное извращение положений марксистского учения о войне и армии. В результате "наследников царского флота" в конце 20-х годов в основном извели, в том числе физически, а вместе с ними - понятия "владение морем" и "господство на море".

Формально победила концепция "малой войны на море" в ее худшем толковании - без действий на коммуникациях и попыток нанесения ударов по группировкам противника вдали от своих берегов".

Профессор, капитан 1-го ранга Андрей Васильевич Платонов едко заметил: "По поводу отсутствия в отечественной теории военно-морского искусства такой категории как "господство на море" никто особого дискомфорта не ощущал, так как все флоты отрабатывали маневры типа "Оборона восточной части Финского залива" или "Отражение десанта одновременно в двух УРах", то есть исключительно оборонительной тематики. При этом как бы в априори считалось, что, во-первых, противник как стадо баранов будет ломиться невзирая ни на какие потери именно через наши минно-артиллерийские позиции и именно на наиболее обороняемые участки побережья. Во-вторых, никто не будет нам мешать сосредотачивать силы флота в нужном месте и совершать маневр сухопутными войсками вдоль побережья, то есть де-факто подразумевалось, что в прибрежных районах, во всяком случае за минно-артиллерийской позицией, господство все же будет за нами".

Итак, все наши планы войны на море свелись к тому, что флоты Англии и Франции войдут в Балтийское и Черное моря и в лоб атакуют Кронштадт и Севастополь. Соответственно, японский флот займется Владивостоком

Однако на подходах к нашим главным военно-морским базам противника встретит "москитный флот" - сотни торпедных катеров, большинство из которых будут управляться по радио с самолетов. Одновременно линкоры и крейсера супостата подвергнутся атаке сотен наших самолетов и десятков малых подводных лодок.

Уцелевшие корабли противника будут встречены огнем нашей береговой артиллерии на специально подготовленных "минно-артиллерийских позициях".

И лишь после того, как большинство вражеских кораблей будет потоплено, из базы вылетят наши надводные корабли и блестяще закончат разгром противника

Именно так, я вовсе не шучу, виделась нашим адмиралам будущая война на море. Заниматься всякими там глупостями, как-то: действия на вражеских коммуникациях, десантные операции, огневая поддержка приморских флангов сухопутных войск - в большинстве случаев руки не доходили.

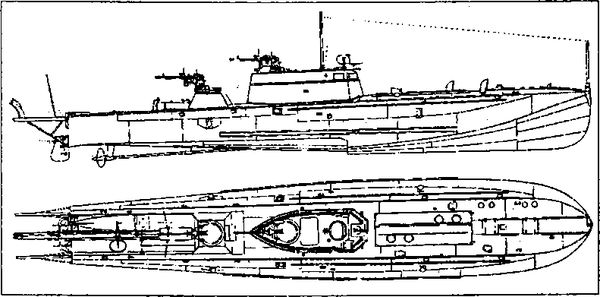

Самое печальное, что стратегия "москитного флота" начала реализовываться. При этом проектирование торпедных катеров поручили А.Н. Туполеву, который о кораблях и море имел весьма смутное представление. И вот наш великий авиационный конструктор в основу проекта положил поплавок гидросамолета. Верх этого поплавка, активно участвующий в прочности конструкции, перешел на катера Туполева. Вместо верхней палубы у них была круто изогнутая выпуклая поверхность, на которой человеку трудно удержаться, даже когда катер неподвижен. Когда же катер был на ходу, выйти из его боевой рубки было смертельно опасно - мокрая скользкая поверхность сбрасывала с себя решительно все, что на нее попадало (к сожалению, за исключением льда, в зимних условиях катера обмерзали в надводной части). Когда во время войны на торпедных катерах типа Г-5 приходилось перевозить десант, то людей сажали гуськом в желоба торпедных аппаратов, больше им негде было находиться. Обладая сравнительно большими запасами плавучести, эти катера практически ничего не могли перевозить, поскольку груз некуда было брать. (Сх. 1)

Неудачной оказалась и позаимствованная у английских торпедных катеров конструкция торпедного аппарата. Минимальная скорость катера, при которой он мог выпустить свои торпеды, составляла 17 узлов. На меньшем ходу и на стопе катер не мог дать торпедный залп, так как это означало бы для него самоубийство - торпеда неминуемо попала бы в него.

Советские плоскодонные торпедные катера реданного типа били все мировые рекорды скорости, но только в абсолютный штиль. Причем рекордную скорость наш торпедный катер мог держать от силы час - полтора, а затем его мотор "скисал". Туполевские катера могли действовать торпедами при волнении до 2 баллов, а держаться в море - до 3 баллов. Плохая мореходность проявилась прежде всего в заливании мостика катера даже при самом незначительном волнении, и, в частности, сильном забрызгивании открытой сверху очень низкой ходовой рубки, затрудняющем работу команды катера. Производной от мореходности была и автономность туполевских катеров - их проектная дальность никогда не могла быть гарантирована, так как зависела не столько даже от запаса топлива, сколько от погоды. Штормовые условия в море бывают сравнительно редко, но свежий ветер, сопровождающийся волнением в 4 балла, явление, можно сказать, нормальное. Поэтому каждый выход туполевских торпедных катеров в море граничил со смертельным риском вне всякой связи с боевой деятельностью катеров.

Стало традицией, что на любую критику наши кораблестроители и адмиралы отвечают, мол, "легко писать задним числом", "да кто же мог предвидеть…".

Спорить о том, что любой командующий Черноморским флотом должен был предвидеть, что его кораблям и катерам придется воевать у Босфора, не говоря уж о Варне и Констанце, бесполезно. Но неужели нельзя было обратиться к иностранному опыту. Ведь ни одно государство мира, кроме Италии, к 1939 г. не строило торпедных катеров реданного типа. Все давно перешли на килевые.

Война в Испании подтвердила неэффективность реданных катеров. Кстати, еще раньше преимущества быстроходных килевых катеров проявились в многолетней войне, которую вело правительство США с. господином Бахусом Бахус, естественно, победил, и правительство было вынуждено позорно отменить "сухой закон". Немалую роль в победе Бахуса сыграли быстроходные килевые катера фирмы "Элко", доставлявшие виски с Кубы и Багамских островов. Другой вопрос, что та же фирма строили катера и для береговой охраны.

О возможностях килевых катеров можно судить хотя бы по тому факту, что катер фирмы "Скотт-Пейна" длиной в 70 футов (21,3 м), вооруженный четырьмя 53-см торпедными аппаратами и четырьмя 12,7-мм пулеметами, прошел из Англии в США своим ходом и 5 сентября 1939 г. был торжественно встречен в Нью-Йорке. По образу его фирма "Элко" начала массовое строительство торпедных катеров.

У немцев же печь пироги никогда не давали сапожнику. Постепенно водоизмещение германских торпедных катеров возросло с 46,5/58 т (1932 г., S-2 ÷ S-5) до 92,5/112 т (1938 г., S-18 ÷ S-25). Дальность плавания у немецких катеров колебалась от 600 до 800 миль. Катера типа "Люрсен" существенно превосходили катера Туполева по вооружению. Формально как немецкие, так и советские катера (Г-5) несли по две 533-мм торпеды. Но у немцев они пускались из трубчатых торпедных аппаратов вперед, а у нас - из желобковых торпедных аппаратов и назад. Соответственно, меткость стрельбы у немцев была гораздо выше, стрельба торпедами меньше зависела от волнения моря и совсем не зависела от скорости катера

С 1932 г. немецкие катера вооружались 20-мм автоматической пушкой, а затем двумя 20-мм пушками. С 1943 г. на вооружение катеров стали поступать 30-мм автоматические пушки Мк.103. По две пушки ставились на катера, начиная с S-171, а с S-219-по шесть 30-мм пушек Часть катеров имела противопульную броню рубки и бортов. Дальность плавания их составляла 600–800 миль. За все, разумеется, надо платить, и максимальная скорость германских катеров менялась от 33,8 уз. у типа S-2 до 43,6 уз. у типа S-170. Но торпедные катера - не гоночные катера, и важна не та скорость, которую они выжимают в штиль на мерной миле, а та, которую они реально имею в море, выходя на задание. И вот тут ситуация менялась не в пользу реданных катеров. Я уж не говорю, что на полном ходу наших реданных катеров их пулеметы стреляли "в белый свет как в копеечку".

Советские малые подводные лодки VI серии были практически небоеспособны. Чуть лучше были малые лодки серий VIбис и XII.

Попытки создания радиоуправляемых катеров и подводных лодок конструктора-авантюриста недоучки В.И. Бекаури с треском провалились.