Замнаркома по вооружению маршал Тухачевский и руководство Артуправления ГАУ всячески тормозило работы над автоматическими зенитными пушками, считая, что для борьбы с воздушным врагом достаточно 7,62-мм пулеметов "Максим" и универсальных (дивизионно-зенитных) пушек На флоте же для борьбы с авиацией были составлены таблицы зенитной стрельбы для всех орудия калибра 180 мм, 152 мм, 130 мм, 102 мм, 76 мм, 75 мм и тд., а также созданы осколочные снаряды с дистанционными взрывателями для всех этих калибров.

Кстати, за всю войну известен лишь один случай сбития самолета (из 130-мм пушки Б-13 с эсминца Северного флота) незенитными орудиями. В остальных случаях стрельба из 180-мм и 130-мм орудий производилась лишь для утешения экипажей.

Лишь после устранения Тухачевского и большей части руководства Артуправления в 1938–1939 гг. были созданы образцы 37-мм и 45-мм автоматов, "содранные" с 40-мм автомата Бофорс Эти автоматы отличались низкой скорострельностью, нерациональной схемой автоматики. Но, как гласит французская пословица, "за неимением лучшего спят с женой".

37-мм автомат 61К с воздушным охлаждением более-менее устраивал руководство Красной армии. Но флоту нужен был его 45-мм аналог и с водяным охлаждением Но, увы, из-за экономии и стремления к унификации на вооружение был принят 37-мм автомат 70К с воздушным охлаждением Автоматы 70К начали поступать во флот лишь в начале 1940 г. и до 1945 г. были единственными корабельными зенитными автоматами, серийно выпускавшимися в СССР.

В июле 1936 г. генерал Франко поднял военный мятеж, положив тем начало гражданской войны в Испании. На помощь мятежникам пришли фашистские режимы Германии и Италии. Так, Италия поставила Франко 1000 самолетов, 950 танков и бронетранспортеров, около 2000 орудий, 7,5 млн снарядов, около 241 тыс винтовок, 325 млн патронов и много другого вооружения и военного снаряжения. Германия только за первые два года войны предоставила франкистам 650 самолетов, 200 танков, 700 артиллерийских орудий. На стороне мятежников воевало около 300 тысяч военнослужащих Италии и Германии.

В такой ситуации советское правительство приняло решение помочь Испанской республике в борьбе с мятежниками. Республиканцы получили от СССР 648 самолетов, 347 танков, 60 бронеавтомобилей, 1186 артиллерийских орудий, 20 тыс пулеметов, почти 500 тыс винтовок, боеприпасы, двигатели для самолетов и танков, горючее и различное военное снаряжение. Из морского оружия испанцы получили несколько торпедных катеров типа Г-5.

И тут вопреки всем статьям международного морского права корабли испанских мятежников начали топить и захватывать советские суда в нейтральных водах, зачастую за сотни миль от берегов Испании.

Так, 14 декабря 1936 г. у берегов Алжира тяжелый крейсер мятежников "Канариас" потопил огнем 203-мм пушек советский теплоход "Комсомол" водоизмещением 10 900 т. "Комсомол" ранее возил оружие в Испанию, но на сей раз он шел с грузом марганцевой руды из Поти в бельгийский порт Гент.

Вечером 30 августа 1937 г. франкистский эсминец "Турбиния" потопил торпедой теплоход "Тимирязев" водоизмещением 3226 т, шедший из британского порта Кардиф в Порт-Саид.

1 сентября 1937 г. произошел уже совсем дикий акт пиратства. Итальянская подводная лодка "Луиджи Сеттембрини" у острова Скирос в Эгейском море (!) торпедировала советское судно "Благоев" водоизмещением 6000 т. Погиб один матрос "Благоев" вез не оружие, а 4480 тонн пёка асфальтовой смолы, и не в Испанию, а во Францию.

19 марта 1938 г. в Гибралтарском проливе сторожевой корабль франкистов захватил судно "Ленсовет" (вместимостью 4718 брт). Через два месяца там же крейсер "Канариас" захватил пароход "Скворцов-Степанов" (2152 брт). Оба судна были включены в состав франкистского флота

17 октября 1938 г. близ Мальты франкистский минный заградитель "Вулкано" захватил пароход "Катаяма", принадлежавший Черноморскому морскому пароходству. Пароход вместимостью 3209 брт шел с грузом пшеницы из Мариуполя в английский порт Ливерпуль.

23 октября 1938 г. теплоход "Цурюпа" (2081 брт) был захвачен в Средиземном море крейсером "Адмиральте Серверо" и вошел в состав франкистского флота. В 1939 г. захвачено судно "Академик Павлов" (бывший "Посташев", вместимостью 3545 брт).

Этот список можно продолжить. Интересно, что почти все потопленные или захваченные советские суда везли не оружие, а мирные грузы, и большей частью направлялись в третьи страны, а не в Испанию. Судам же с оружием, как правило, удавалось пройти беспрепятственно.

Сталин был взбешен. Он потребовал от наших адмиралов послать корабли Черноморского флота в Средиземное море для конвоирования наших кораблей. Но те понуро отвечали, что посылать нечего, разве что пару легких крейсеров типа "Светлана", заложенных еще при царе-батюшке.

Между тем в середине 1930-х годов Советский Союз стал великой индустриальной державой, которая могла позволить себе иметь мощный океанский флот.

Развитие индустрии и Испанская война привели к тому, что в СССР Политбюро приняло решение о строительстве "большого флота" или, как его еще называли, океанского флота.

Сейчас многие упрекают Сталина за то, что в преддверии большой войны он занялся строительством океанского флота. Но заметим, что тем же занялся и единственный реальный потенциальный противник - Германия. В 1937 г. Гитлер утвердил план "Z", предусматривавший строительство океанского флота. В состав германского флота в 1943–1948 гг. должны были войти линкоры с 40,6-см и даже 53-см артиллерией, линейные крейсера с 40,6-см пушками, авианосцы и тд.

Вполне можно было предположить вариант, что после разгрома Польши в сентябре 1939 г. Англия и Франция под нажимом Германии и России откажутся от дальнейшего продолжения войны. Соответственно, Вторая мировая война отодвинулась бы на 3–5 лет и началась бы как раз в момент окончания Германией и Россией судостроительных программ

Гитлер вовсе не обязательно мог напасть на СССР в 1941 г., а занялся бы для начала той же Англией. В этом случае война откладывалась бы до 1942-го или даже до 1943 года. Возможны и иные варианты.

Капитан 1-го ранга А.В. Платонов писал: "В 1936 г. Совет Труда и Обороны принимает решение о строительстве "большого морского и океанского флота". Логично было ожидать, что этот факт в какой либо форме реанимирует идею завоевания господства на море. Однако этого не произошло. Причин здесь несколько. Например, к 1937 г. система советского бытия, когда думаем одно, говорим другое, а делаем третье - достигла своего совершенства, и многие процессы протекали как бы в параллельных мирах. Сегодня твое выступление по поводу необходимости завоевания господства хотя бы в отдельном районе и на время проведения операции могли одобрить на каком-то военном или ученом совете, а завтра тебя совсем другие люди за это же отправят на Колыму, поскольку никто с самой теории господства не снимал ярлыка атрибута "идеологии империализма". Но главное скорее не в этом, а в том, что руководителей и теоретиков советского ВМФ решение о создании "большого" и "океанского" флота застало врасплох - это была не их инициатива Просто политическое руководство Советского Союза увидело в военно-морском флоте одно из средств достижения внешнеполитических целей. Отсюда столько несуразностей в его создании. Это и изначальная несбалансированность по родам сил и классам кораблей, и упрямое алогичное нежелание строить авианосцы, и очевидная недостаточность зенитных огневых средств линкоров и тяжелых крейсеров… Политбюро ВКПб требовались представительские корабли, корабли для демонстрации советского военно-морского, а значит и внешнеполитического могущества Для этой цели прежде всего, подходили линкоры и тяжелые крейсера и совсем были не нужны тральщики, охотники за подводными лодками и уж тем более танкера, буксиры, плавбазы или спасательные суда Что касается авианосцев, то в середине 30-х годов они еще здорово напоминали плавающие сараи, а потому особого уважения у политиков не вызывали. Даже в существовавшей в то время классификации, в отличие от линкоров и крейсеров, авианосцы относились к кораблям "узко специального назначения" наравне с тральщиками и минными заградителями. Мощь флота виделась в орудиях главного калибра, которых и должно быть побольше, а вот зенитная артиллерия внешнего восприятия могущества не прибавляла, а постройку корабля заметно удорожала А потому при обсуждении проектов линкоров в Кремле ее хронически урезали.

Следствием "политических" корней будущего советского большого флота стало то, что не он строился под разработанную концепцию применения военно-морской силы, а наоборот, теорию создавали под строящиеся корабли".

А.В. Платонов, будучи профессором Военно-морской академии, просто обязан быть политкорректным Но и вышесказанного достаточно, чтобы понять, какая "каша" была в головах наших адмиралов в 1937–1941 гг.

На мой взгляд, в авианосцах на Балтике, Черном море и Севере не было никакой необходимости. А вот линкоры с 406-мм артиллерией на Черном море были крайне необходимы для высадки десантов и поддержки приморских флангов Красной армии.

Формально на бумаге все наши флоты имели достаточное истребительное прибытие. Так, к 22 июня 1941 г. на Черном море в составе морской авиации имелось 624 самолета, из них 346 истребителей. Много это или мало? Для сравнения, во всей польской авиации к 1 августа 1939 г. состоял 771 самолет, из которых 280 - истребители, то есть в составе Черноморского флота было в 1,2 раза больше истребителей, чем в Польше.

Но, увы, подавляющее большинство самолетов Черноморского флота были устаревших типов - И-15, И-16 и И-153. Главное, все без исключения истребители нашей морской авиации были в состоянии только оборонять свои военно-морские базы и подступы к ним

Действовать у Варны, Босфора и Синопа они физически не могли. Это означает, что на 80 % акватории Черного моря наши бомбардировщики, надводные корабли и подводные лодки оставались без прикрытия.

Вполне можно понять увлечение командования ВВС легкими скоростными и маневренными истребителями. Именно такие машины могли противостоять основному германскому истребителю Ме-109. Большой радиус действия не нужен фронтовым истребителям, а избыточный запас топлива ухудшает их летные характеристики. Наконец, легкие деревянные истребители крайне дешевы и достаточно просты в производстве.

А вот флоту нужны были дальние истребители. Причем самое интересное, что такие самолеты были созданы отечественным авиапромом.

Так, еще осенью 1938 г. Н.П. Поликарпов в инициативном (!) порядке приступил к работе по созданию двухмоторного тяжелого истребителя сопровождения ТИС-А. Однако командование ВВС отнеслось к этому проекту весьма прохладно, и опытный образец ТИС-А поднялся в первый полет лишь весной 1941 г., а затем работам стали уделять еще меньше внимания. В итоге в 1943 г. работы по ТИС-А и вовсе прекратились.

Между тем у ТИС-А скорость 515–535 км/ч, вооружение: 2-20-мм пушки ШВАК и 6–7,62-мм пулеметов ШКАС.

А сейчас я сделаю маленькое лирическое отступление. В нескольких местах книги автор вынужден останавливаться на чисто технических моментах. Но без них большинство утверждений автора покажутся читателям фантастикой, а то, еще хуже, злопыхательством и клеветой на советских военачальников.

А теперь продолжим рассказ о машинах, которые могли бы стать вполне нормальными морскими дальними истребителями. 11 мая 1938 г. совершил первый полет двухмоторный воздушный истребитель танков ВиТ-2, также конструкции Поликарпова. Он нес весьма мощное вооружение: 2-37-мм, 4-20-мм пушки и 2–7,62-мм пулемета ШКАС. Скорость истребителя была вполне терпимой - 513 км/ч, но планировалось ее увеличить до 600 км/ч. Однако в серию эта машина не пошла.

Зато одномоторный двухместный легкий бомбардировщик Су-2 запустили в серию в 1940 г., и к 1 января 1942 г. было выпущено свыше 500 машин. Взлетный вес самолета - 4150 кг, скорость - 512 км/ч, полезная нагрузка - 1180 кг. Замечу, что в первые месяцы войны Су-2 применялся на фронтах и как одноместный истребитель.

Небольшими сериями были выпущены и два двухмоторных легких бомбардировщика конструкции Яковлева: Як-2 и Як-4 (ББ-22). Всего в 1940–1941 гг. выпустили 111 самолетов Як-2 и 90 - Як-4.

Легкие бомбардировщики Су-2, Як-2 и Як-4 в частях использовались крайне бестолково и в основном не по назначению. Поскольку их силуэты и данные были засекречены, их довольно часто сбивали свои же летчики и зенитчики.

Между тем эти машины можно было легко переоборудовать в дальние истребители, а без бомб и устройств для их сбрасывания летные тактико-технические характеристики самолетов существенно возрастали. На Черном море их задачей было не драться с Ме-109, а охранять наши боевые корабли и транспорты. Не надо забывать, что своевременное уничтожение разведчика - какого-нибудь тихоходного германского или румынского гидросамолета - обеспечивало безопасный проход наших кораблей.

При налете целью наших дальних истребителей были бомбардировщики Хе-111 и пикировщики Ю-87, прозванные "лаптежниками" за неубирающиеся шасси.

В 1939 г. в системе НКВД создали Особое техническое бюро (ОТБ). К осени 1939 г. в составе ОТБ было 4 отдельных конструкторских бюро, которыми руководили В.М. Петляков, В.М Мясищев, А.Н. Туполев и Д.А Томашевич. Все четверо были заключенными, арестованными в 1937–1938 гг. Каждое КБ проектировало и строило свой самолет под общим обозначением "СТО" (или "100" - Спецтехотдел) и далее по порядку номеров. Петляков строил самолет "100", Мясищев - "102", Туполев - "103", Томашевич - "110".

Первым заданием КБ Петлякова стал проект высотного скоростного двухместного истребителя-перехватчика с двумя двигателями М-105, с герметической кабиной, с новой конструкцией и новой технологией. Его сначала назвали "Сто", а позже заменили буквы цифрами - "100".

Двухместный истребитель "100" должен был иметь взлетный вес 7260 кг, максимальную скорость на высоте 10 км - 630 км/ч, практический потолок 12,2 км и дальность полета 1500 км.

Первый полет самолета "100" состоялся в апреле 1940 г., пилотировал самолет П.М. Стефановский. Все последующие полеты прошли благополучно. На Первомайском параде над Красной площадью была сделана горка с выпущенным шасси.

Однако после визита советской делегации в Германию и ознакомления с немецкой техникой нашлись умники, доказывавшие руководству, что двухмоторный истребитель нам не нужен. И это когда во всех странах мира - в Германии, Англии и США - ученые работали над созданием двухмоторных дальних истребителей, незаменимых для сопровождения своих бомбардировщиков, для ночной ПВО, для обороны кораблей в море и тд.

У нас в последующие десятилетия выпустят десятки книг и тысячи статей, посвященных отечественной авиации 1930- 1940-х годов. В них авторы даже спорят о числе заклепок, но почему-то никто до сих пор не назвал поименно дураков или вредителей, лишивших нас тяжелых истребителей. Речь идет не только о машине Петлякова, в СССР было еще несколько проектов дальних истребителей.

В итоге руководство ВВС дало указание КБ Петлякова переделать самолет "100" в трехместный планирующий бомбардировщик. Срок был дан… полтора месяца. Петляков в течение нескольких дней сделал макет.

А 25 июля 1940 г. были освобождены из заключения сразу два КБ - В.М. Петлякова и В.М. Мясищева, Оба ОКБ были переданы из НКВД в Минавиапром

Новый пикирующий бомбардировщик получил название Пе-2. К испытаниям первых серийных Пе-2 приступили поздней осенью 1940 г. А в январе 1941 г. Петляков за Пе-2 был удостоен Сталинской премии 1-й степени. За годы войны наша промышленность выпустила 11 427 пикирующих бомбардировщиков Пе-2.

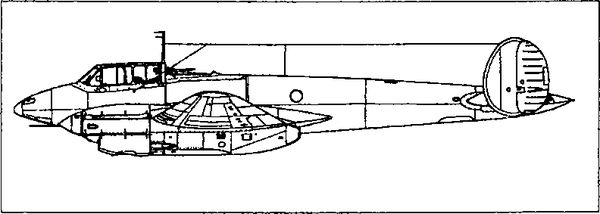

И только 2 августа 1941 г. вышло постановление ГКО о возобновлении работ над истребителем Петлякова. Переделка бомбардировщика Пе-2 в истребитель Пе-3 много времени не заняла, и уже к 25 августа 1941 г. завод № 30 собрал первую пятерку Пе-3. Всего за август и сентябрь завод изготовил 114 двухмоторных истребителей, а до конца 1941 г. всего было изготовлено 196 машин Пе-3 и в 1942 г. - еще 121 самолет. (Сх. 2)