Тургенев по самому существу своего таланта, своих симпатий не мог дать цельного, определенного типа. Как в области любви он описывает обыкновенно лишь ее ростки, ее зарождение, так и здесь он остановился на периоде искания. Его Базаров не закончен. Это прекрасно понимал Герцен. "Худшая услуга, – читаем мы, – которую Тургенев оказал Базарову, состоит в том, что, не зная, как с ним сладить, он его казнил тифом. Это такая ultima ratio, против которой никто не устоит. Уцелей Базаров от тифа, он наверное развился бы вон из базаровщины, по крайней мере, в науку, которую он любил и ценил в физиологии и которая не меняет своих приемов, лягушка ли или человек, эмбриология ли или история у нее в переделе. Наука спасла бы Базарова, он перестал бы глядеть на людей свысока, с глубоким нескрываемым презрением. Наука учит нас смирению. Она не может ни на что глядеть свысока, она не знает, что такое свысока, она ничего не презирает, никогда не лжет для роли и ничего не скрывает для кокетства. Она останавливается перед фактами как исследователь, иногда как враг, никогда как палач, еще меньше с враждебностью и иронией. Наука – любовь, как сказал Спиноза о мысли и ведении".

Отсутствие этой любви, отсутствие веры и делали Базарова подозрительным в глазах тех, кто думал, что в России уже создались настоящие, подлинные деятели, герои труда. Оттого-то так и набросились на Тургенева, набросились за то, что героем дня он выставил скептика и отрицателя, пожалуй даже человека, слегка барствующего в нигилизме своем. Тургенев угадал, прозрел, но для интересов дела и эпохи такого угадывания и прозрения не требовалось. Отсюда – один из самых грустных эпизодов истории нашей литературы.

Резюме же всей этой истории то, что Тургенев, обиженный, разочарованный, пожалуй даже ошеломленный, уехал за границу и в течение целых шести лет почти не брался за перо. Мы видели, с какой грустью говорит он в своих воспоминаниях об эпизоде с "Отцами и детьми"; на самом деле эта история оставила в его сердце рану, не зажившую в течение всей жизни.

В период меланхолии и грусти Тургенев написал прелестную небольшую вещицу "Довольно", которой он хотел распроститься с публикой. Мы приведем из нее несколько строк, характеризующих тоску нашего великого романиста.

"Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба – и только на первых порах мы, занятые всякими случайностями, вздором, самими собой, не чувствуем ее черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать – можно жить и не стыдно надеяться… Истина – не полная истина – о той и помину быть не может, но даже та малость, которая нам доступна, замыкает тотчас нам уста, связывает нам руки, сводит нас "на нет". Тогда одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине самозабвения… самопрезрения: спокойно отвернуться от всего, сказать: довольно!.."

"Наша жизнь – одна бродячая тень, жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене, а там пропадает без вести; сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости и не имеющая никакого смысла".

"Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелка, неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознанием, отведав этой полыни, никакой уже мед не покажется сладким, и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности – даже оно теряет все свое обаяние; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Так поздней осенью, в морозный день, когда все безжизненно и немо в поседелой траве, на окраине обнаженного леса, – стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю – тотчас отовсюду поднимутся мошки: они играют в теплом его луче, хлопочут, толкутся вверх, вниз, вьются друг около друга… Солнце скроется – мошки валятся слабым дождем, и конец их мгновенной жизни".

"Но искусство?… Красота?… Да, это сильные слова… Но не условность искусства смущает меня – его бренность, опять-таки его бренность, его тлен и прах – вот что лишает меня бодрости и веры. Искусство в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гете, – и одни лишь тупые педанты или недобросовестные болтуны могут еще толковать об искусстве как о подражании природе; но в конце концов природа неотразима; ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного… Человек – дитя природы; но она всеобщая мать, и у ней нет предпочтения: все, что существует в ее лоне, возникло только на счет другого и должно в свое время уступить место другому – она создает, разрушая, и ей все равно, что она создает, что она разрушает, лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих, а потому она так же спокойно покрывает плесенью божественный лик фидиасовского Аполлона, как и простой голыш, и отдает на съедение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла…"

Очень вероятно, что и личные сердечные дела Тургенева повинны в интенсивности того же настроения. Едва ли они шли благополучно, едва ли приносили какую-нибудь отраду великому писателю. Задавал ли себе читатель когда-нибудь вопрос, почему Тургенев, этот певец любви, всегда описывает любовь меланхолическими красками? Почему он не верит, так-таки прямо не верит, что любовь может принести человеку счастье? Полная его биография в будущем раскроет нам эту загадку. Но и мы не совсем минуем ее. Мы посмотрим сейчас на Тургенева как на певца любви: своими образами он довольно откровенно рассказал нам о тайных муках своего сердца, о своей вечной неудовлетворенности…

Заглавие "Первая любовь" носит лишь один из рассказов Тургенева, но изображение той же самой первой любви мы видим во всем, за самыми малыми исключениями, что вышло из-под пера поэта. Девушка или женщина, не любившая еще (например "Фауст"), встречает мужчину необыденного, по крайней мере на первый взгляд. Обыденности тургеневская героиня боится больше всего, она органически презирает пошлость, ей нужен герой, который вывел бы ее на новую дорогу, открыл бы ей новые стороны жизни, деятельности, показал бы ей, что такое она сама. Надо поразить ее воображение благородными ли словами, величием ли возложенного на себя подвига, героическим ли поступком. И такому человеку она отдаст всю свою душу. Любовь загорается в ней мгновенно, сразу вспыхивает ее сердце, как сухая солома от упавшей на нее искры. Нет ни раздумья, ни колебанья и, уж разумеется, нет и тени какого бы то ни было расчета. Она все предшествующее время жила неясным для нее самой ожиданием его. Он явился наконец – о чем же задумываться? Она оставляет все, она отказывает своему формальному жениху, если он был у нее, разрывает свои связи с семьей, детскими привязанностями и, не спрашивая куда, зачем, хочет идти за ним, лишь бы он вел ее. Она уже не принадлежит себе: как у загипнотизированной, ее воля тонет в воле героя.

Таков первый момент: любовь возникает неожиданно, мгновенно; она неотразима, как рок; она наполняет собой все сердце любящей женщины, она сразу изменяет ее как второе крещение.

Что же такое она, эта таинственная сила? Жажда наслаждения, высшее, страстное проявление эгоизма человеческой природы? Тургенев показывает и такую любовь, но в этом случае его героиня сразу меняется и из чистого, девственного создания становится плотоядным, хищным существом, готовым, как паук, высосать все соки из своей жертвы. Такова, например, Марья Николаевна в "Вешних водах". Но эта форма любви не характерна для Тургенева; он с особенным наслаждением описывает другую – более возвышенную, полную самоотвержения и духовности.

"Любовь не только не кладет на его героиню какой-нибудь узкой, эгоистической печати, как это случается в романах и в жизни, но как бы расширяет ее душу, открывает ей новые далекие и светлые перспективы. Любимый человек для нее – не просто будущий муж или любовник, с которым ее ждет упоение личного счастья, – нет, за ним стоит что-то большое и светлое (она хорошенько не знает что), призывающее к деятельности, к жертве; ей так сладко мечтать об этой жертве, хотя бы пожертвовать пришлось даже жизнью, так хотелось бы на весь мир прозвенеть какими-то новыми, до сих пор не тронутыми еще, но невыразимо звучными струнами души, – прозвенеть, а там, пожалуй, пусть струны и оборвутся от полноты напряжения".

Тургеневские героини влюбляются сразу и любят только один раз, и это уже на всю жизнь. Они, очевидно, из племени бедных Аздров, для которых любовь и смерть были равнозначащи. С первого раза может даже показаться странным, как эта чистая, девственная, высокая любовь ведет к гибели и смерти? Но это один из любимейших мотивов тургеневской музы. Он сравнивает любовь со стихийными и даже мрачными явлениями природы. Вот, например, ее символ в "Вешних водах":

"Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать: нечто необыкновенное произошло в это самое мгновение. Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихорь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице; он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы. Шум, звон и грохот длились около минуты… Как стая громадных птиц, промчался прочь взыгравший вихорь… Настала вновь глубокая тишина…"

Так зародилась любовь в сердцах Джеммы и Санина, так прошла она…

Другой одинаково мрачный образ готовит нас к драме "Фауста"… "Закрывая собою заходившее солнце, вздымалась огромная темно-синяя туча; видом своим она представляла подобие огнедышащей горы; ее верх широким снопом раскидывался по небу; яркой каймой окружал ее зловещий багрянец и в одном месте, на самой средине, пробивал насквозь ее тяжелую громаду, как бы вырываясь из раскаленного жерла… Быть грозе…" И была гроза, и погибли в ней оба влюбленных…

Кому любовь приносит счастье? Она убила Асю, Веру в "Фаусте", разбила сердце Наташи в "Рудине", ее непримиримые противоречия заключили Лизу из "Дворянского гнезда" в монастырь, измучили Джемму из "Вешних вод", Таню – из "Дыма", заставили Машу броситься в воду и утонуть… Любовь у Шопенгауэра обманывает как ловкая сводница, любовь у Тургенева мучает, истязает, губит и даже убивает… В одном старом, глупом романсе поется: "Что на свете прежестоко? – Прежестока есть любовь…" Тургенев нередко цитирует эти слова и мог бы приводить их еще чаще…

Что же виновато в этом губительном действии любви? Время, обстановка, обстоятельства или что-то другое, более общее, таинственное и, если не бояться слов, пожалуй, мистическое? И то, и другое. Обстоятельства погубили Наташу, Асю и Лизу, но Вера гибнет уже от противоречия между долгом и страстью, Джемма – от роковой, стихийной силы… Припомните "Песнь торжествующей любви". Здесь из области образов мы вступаем уже в область символа: понять его смысл легче, чем передать словами…

Любовь и гибель, любовь и смерть – его неразлучные художественные ассоциации. Проанализируйте "Песнь торжествующей любви": здесь Тургенев высказался целиком. Фабула проста. Два юноши, Фабий и Муций, мгновенно влюбляются в красавицу Валерию. Валерия симпатизирует им обоим, но не любит ни одного и только по совету тетки выходит замуж за Фабия. Она счастлива в замужестве, привыкла к мужу, верна ему, привязана к детям. Муций, чтобы не мешать ее блаженству, уезжает в Индию, где изучает тайны факиров. Проходит пять лет, он возвращается и, остановившись в доме своего друга Фабия, видит, что не исчезла его старая любовь к Валерии. Не буду передавать чудного описания волшебной игры Муция, это один из перлов мировой художественной литературы. После того как звуки песни торжествующей любви замолкли, Валерия, как очарованная, вышла в сад и отправилась, в припадке таинственного сна, навстречу Муцию, который, также очарованный, шел к ней. На другой день при новой встрече влюбленных Фабий закалывает Муция, а очнувшаяся Валерия с ужасом вспоминает о кошмаре…

Страсть – это кошмар, а любовь – роковая стихийная сила, не счастье, а гибель несет она человеку, в ней самой заложен смертельный яд, и горе испытавшему его действие…

В чем же счастье?…

"Одно убеждение, – говорит Тургенев, – вынес я из опыта последних годов: жизнь – не шутка и не забава, жизнь – даже не наслаждение… жизнь – тяжелый труд… Отречение – отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка; не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, а исполнение долга, – вот о чем следует заботиться человеку.

Не наложив на себя цепей железных, цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща, а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь… Молодости позволительно так думать, но стыдно тешиться обманом, как суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза…"

Долг выше любви, в нем разгадка жизни, а не в страсти. Долг как тень умершей матери встает с распростертыми руками перед Верой, готовой сбросить с себя его железные цепи, он затворяет за Лизой тяжелые монастырские ворота и запрятывает под каблук вольные мысли, любовные мечтания…

ГЛАВА V. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. – МИРОВАЯ СЛАВА

В 1864 году Виардо со всей семьей решилась оставить Париж, и Тургенев, конечно, не пожелал расстаться с ними. После прощального представления, которое m-me Виардо дала в Théâtre Lyrique, все они уехали из столицы, чтобы поселиться отныне в Thiergartenthal'e, близ Баден-Бадена.

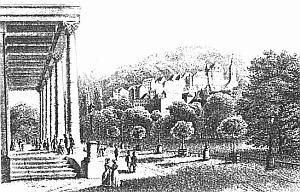

Баден-Баден

"Кто не бывал в этом раю долин и лесов, на берегу Ооса, – восторженно восклицает Пич, – в период его процветания, пред франко-прусской войной, тот не может верно представить себе привлекательности этой местности, соединявшей тогда весьма разнородные общественные элементы. Любители всевозможных развлечении, разнообразных туалетов и нарядов могли находить немало удовольствия в лицезрении этой составленной из представителей всех наций мира маскарадной толпы, собиравшейся на летний сезон в Баден-Бадене и появлявшейся всюду, как в конверсационсгаузе, так и в величественных руинах замка Иффенгейма. Весь шум и блеск этого своеобразного мирка не в состоянии был нарушить тишину Лейвальдских долин, выходящих прямо на Лихтентальскую аллею, и лесистых высот, опьяняющих своим благоуханием. Здесь жили преимущественно люди, чуждавшиеся шумных удовольствий, но тем не менее представлявшие собою избранный круг баденского общества".

Центр этого избранного баденского кружка составлял дом Виардо. Там, начиная с 1864 года, составлялись по воскресеньям столько раз описанные музыкальные утренние собрания. Самые высокопоставленные лица из посетителей курорта считали за особенную честь быть приглашенными на эти собрания… Семейство Виардо и Тургенев настолько полюбили эту местность, что не покидали ее даже зимою; изредка лишь, и то только в случае крайней необходимости, Иван Сергеевич решался на поездку в Россию. Поездку он всякий раз откладывал насколько возможно, но никакое препятствие не могло помешать ему возвратиться к 18 июля – дню рождения Полины Виардо. С полным довольством, заменившим прежнее его меланхолическое настроение, Тургенев наслаждался жизнью в Баден-Бадене. В 1865 году, решившись до конца дней не расставаться с Баденом, он купил большой участок земли, прилегающий к парку виллы Виардо, и построил себе большую виллу в виде замка, превратив всю окружающую местность в сад.

"Годы, проведенные Тургеневым в Бадене, – говорит Пич, – были плодотворны.

Я, находясь тут же, как бы присутствовал при его поэтическом творчестве. Некоторые из его повестей и фантастических произведений, написанных в Бадене, я проследил от первоначального замысла их до окончательной отделки; я видел, как они мало-помалу выделялись из мрака небытия. Его способ концепции был так же своеобразен, как и вся его натура. Он обладал счастливым уделом, выпадающим на долю весьма немногих – работать не из-за куска хлеба. Он был по природе ленив: в его крови глубоко жила "обломовщина". Он брался за перо почти всегда под влиянием внутренней потребности творчества, не зависевшей от его воли. В течение целых дней и недель он мог отстранять от себя это побуждение, но совершенно от него отделаться он был не в силах. Образы, вызываемые личными воспоминаниями, картины, сохранившиеся в его памяти, возникали в его фантазии неизвестно почему и откуда и все более осаждали его и заставляли его рисовать, какими они ему представляются, и записывать, что они говорят ему и между собою. Часто слышал я, как он во время этих рабочих часов, под влиянием непреодолимой потребности, запирался в своей комнате и, подобно льву в клетке, шагал и стонал там. В эти дни, еще за утренним чаем, мы слышали от него трагикомическое восклицание: "Ох, сегодня я должен работать!" Раз усевшись за работу, он даже физически переживал все то, о чем писал. Когда он однажды писал небольшой безотрадный роман "Несчастная" из воспоминаний его студенческих лет, сюжет которого развивался почти помимо его воли, при описании особенно запечатлевшейся в его памяти фигуры покинутой девушки, стоящей у окна, он был в течение целого дня болен совершенно. "Что с вами, Тургенев? Что случилось?" – "Ах, она должна была отравиться… Ее тело выставлено в открытом гробу в церкви, и, как это принято у нас в России, каждый родственник должен целовать мертвую. Я раз присутствовал при таком прощании, а сегодня должен был описать это, и вот у меня весь день испорчен…"