Заскорузлые, казенные слова. И вдруг – абзац нормальный и горький. Который не мог бы, да и не осмелился бы сочинить Дейч. Это явно мысли и слова самого Артура Христиановича. Слова позднего прозрения… Его ответ на традиционный вопрос, что двигало им в последние годы: "После страшных усилий удержать власть, после нечеловеческой борьбы с белогвардейской контрреволюцией и интервентами, наступила пора организационной работы. Эта работа производила на меня удручающее впечатление своей бессистемностью, суетностью, безграмотностью. Все это создавало страшное разочарование в том, стоила ли титаническая борьба народа достигнутых результатов. Чем чаще я об этом задумывался, тем больше приходил к выводу, что титаническая борьба победившего пролетариата была напрасной, что возврат капитализма неминуем".

Дмитрий Быстролетов в книге своих воспоминаний рассказывает, что как–то, не вынеся чудовищных пыток (ему проткнули стальной спицей голову, вообще всего изувечили), он признался в шпионаже, оговорил себя.

– Не ври! – заорал на него следователь–полковник. – Я отлично знаю, что ты никакой не английский шпион, а честный человек. Мне нужно, чтобы ты подписал другое: сколачивал в Праге антисоветскую группу из русских студентов. Вот и признавайся в том, что велят!

Осознав неправильность своего поведения, Быстролетов "сообщил" следователю все то, что тот от него хотел. Более того, уже вполне дружелюбно полковник добросовестно помогал ему сочинять правдоподобную историю. Интересно, в чем сознался полковник спустя некоторое время, когда арестовали его самого? Он был расстрелян, пишет Быстролетов, хотя тоже не был ни шпионом, ни террористом, ни диверсантом.

Как бы то ни было, однажды Артузов, еще до того, как начал давать "признательные" показания, на обороте крохотной тюремной квитанции написал, вернее, начал писать собственной кровью записку своему мучителю, в надежде убедить того в своей невиновности силой разумных доводов.

Дописать записку ему не позволил контролер – заметив в "глазок", отобрал. В Лефортове царил жесткий порядок. Адресованная Дейчу записка была ему доставлена. Вот ее текст:

"Гражданину следователю привожу доказательства, что я не шпион.

Если бы я был немецкий шпион, то:

1. Я не послал бы в швейцарское консульство Маковского, получившего мои документы. Я сохранил бы документы для себя.

2. Я позаботился бы получить через немцев какой–либо транзитный документ для отъезда за границу. Арест Тылиса был бы к тому сигналом. Докумен… "

На этом запись обрывается.

Дейч и не подумал ответить автору записки. Да и что он мог возразить простым, но убийственным в своей неопровержимой логике доводам подследственного?

Действительно, будь Артузов шпионом, он приберег бы для себя швейцарский паспорт и сумел бы уйти за границу, как только ощутил бы реальную угрозу разоблачения. Арест Григория Тылиса стал бы для него последним сигналом тревоги.

Многие личные документы, письма, записные книжки, более сотни фотографий, изъятых у Артузова при четырех обысках (в кабинете, на двух квартирах и даче), бесследно пропали. Эта записка, аккуратно вложенная следователем в конвертик, каким–то чудом сохранилась. В ней – последние, подлинные слова Артузова, не сфальсифицированные палачами.

15 августа 1937 года всего за два месяца следствие по делу Артузова было завершено. (Следствие по делу расхитителя, директора какого–нибудь хозяйственного магазина в провинциальном райцентре и то заняло бы больше времени.) Лейтенант госбезопасности Аленцев по приказанию майора госбезопасности Шапиро составил обвинительное заключение на пяти листах. После чего, как уже известно, еще трижды вызывал Артузова на разговоры, оставшиеся незапротоколированными.

На следующий день комиссар госбезопасности третьего ранга Дейч получил новое назначение: начальником управления НКВД по огромному в те времена Азово–Черномор–скому краю. (В сентябре после раздела АЧК его оставили начальником УНКВД Ростовской области.)

Заместитель наркома НКВД СССР комиссар госбезопасности второго ранга Бельский обвинительное заключение утвердил. В постановляющей части обвинительного заключения говорилось, что теперь следственное дело по обвинению Артузова подлежало передаче на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда СССР. Подлежало, но… так туда и не поступило. Впрочем, предстань Артузов перед некогда своим заместителем Ульрихом лично, на его судьбе это бы никак не отразилось.

Передача дела в суд позволяла Артузову, как и сотням тысяч других людей, прошедших по этому скорбному пути, сохранять в душе призрачную надежду на справедливость, то есть на спасение. Они верили, что на суде откажутся от выбитых из них показаний, расскажут о пытках и истязаниях, может быть, даже добьются наказания своих мучителей.

Военная коллегия Верховного суда СССР заседала тогда в скромном трехэтажном здании по улице 25 Октября (теперь вновь Никольской), 23. Главный вход, однако, был на другой стороне – там, где стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову, наискосок за его спиной. Впоследствии в этом здании много лет размещался Московский горвоенкомат.

Артузов не знал и знать не мог, что на каждого подсудимого коллегия отводила не более пятнадцати–двадцати минут, что сам приговор был уже предрешен, согласован "в верхах", в отношении лиц крупных или известных – с "самим". Автору известен единственный оправдательный приговор – по отношению к Михаилу Кедрову (что, впрочем, не помешало Берии осенью 1941 года отдать приказ о его расстреле). В редких случаях коллегия приговаривала к длительному сроку заключения до двадцати пяти лет, но в подавляющем большинстве – к ВМН, то есть расстрелу.

Затем приговоренных отвозили за полкилометра – на улицу Дзержинского (ныне Большая Лубянка), 11. Здесь машина въезжала в арку с глухими воротами со стороны Варсонофьевского переулка (дом был угловой и с 1918 года принадлежал ВЧК-ОГПУ-НКВД). В специально оборудованном подвале исполнитель выстрелом из нагана в левую сторону затылка убивал приговоренного. Входное отверстие затыкали тряпкой. Ночью трупы вывозились в закрытых грузовиках либо в крематорий, где сжигались, либо на одно из московских кладбищ. Захоронение происходило секретно, могильщики или служители крематория не знали, чьи бренные останки отправляют в вечность. После кремации золу и фрагменты обгоревших костей ссыпали в одну из трех могил "неопознанных прахов".

Когда Большой террор достиг размаха и основную массу приговоров стала выносить уже не Военная коллегия Верховного суда СССР, а так называемые тройки, приговоренных в грузовиках вывозили на спецполигоны НКВД в Бутове (где когда–то была дача Ягоды) и на территорию совхоза "Коммунарка" (там находилось подсобное хозяйство НКВД). Их расстреливали и тут же закапывали в заранее вырытые бульдозером рвы–могилы на несколько десятков человек в каждом.

Никакого ритуала казни, включающего, к примеру, исповедь священнослужителю для верующих, отделения солдат, вскидывающих винтовки по команде офицера и по команде же одновременно нажимающих на спусковые крючки, никаких мешков на голову… Так что, строго говоря, производилась даже не казнь, а умерщвление, убийство. Как на бойне. Неукоснительно соблюдалось единственное правило: исполнитель обязан был удостовериться в личности обреченного по фотографии.

Имена нескольких исполнителей сегодня известны. Примечательно, что у каждого из них к концу службы имелся стандартный набор орденов: "Знак Почета", Красной Звезды, Красного Знамени, знак "Почетный чекист". У всех, как правило, "низшее" образование, все обязательно члены ВКП(б).

"Патриархом" расстрельщиков считается легендарный латыш Петр Магго (иногда в воспоминаниях его фамилию пишут как Маг). Образование – два класса. Круглые очки в простенькой железной оправе, вислые усы, серьезный взгляд немолодого, степенного учителя средней школы. Магго лично расстрелял около десяти тысяч (!) человек. В его сохранившейся характеристике есть такая строчка: "К работе относится серьезно". Уж куда серьезнее!

Магго был тяжелым алкоголиком. В помещении, где исполнители ожидали вызова на работу, всегда имелись ведро водки, примитивная закуска и десятки флаконов с дешевым одеколоном. Водка – понятно для чего, одеколон – чтобы в конце трудового дня, вернее, ночи, заглушить запах крови и пороха от кожи и одежды. Ходили слухи, что в приступе белой горячки Магго покончил с собой.

Братья Шигалевы, Иван и Василий. Образование "низшее", у каждого по четыре ордена. Иван удостоился даже ордена Ленина и звания подполковника.

Петр Яковлев, когда–то шофер Сталина. Дослужился до полковника. В характеристике трогательные строки: "К работе относится хорошо. За дело болеет. Обладает большой работоспособностью и достаточной долей энергии".

Многие исполнители спились, некоторые покончили с собой, почти никто не дожил до пятидесяти. Это были самые засекреченные люди в системе. Даже в семьях никто не знал, чем в действительности заняты их отцы, мужья, сыновья. Официально числились "сотрудниками для особых поручений".

Вот еще несколько имен: Иван Фельдман, бывший латышский пастух Эрнст Мач, уже упомянутый ранее Демьян Семинихин. Один из исполнителей оглох на левое ухо, потому как был левшой.

Жуткой достопримечательностью НКВД был Василий Михайлович Блохин. Если бы не леденящий страх перед этим внешне доброжелательным, со склонностью к полноте, выпивке и бабам человеком, никто из сотрудников руки бы ему не подал. Около тридцати лет Блохин возглавлял комендатуру НКВД-МГБ. Удостоен был звания генерал–майора, получил семь орденов, в том числе Ленина, Отечественной войны 1–й степени (хотя на фронте не был), а также, что уже просто смешно, орден Трудового Красного Знамени. Все исполнители ходили под его командой.

Хоть и был в высоких чинах Василий Михайлович, но черновой работы не чурался, личным примером показывал подчиненным, как надо служить на вверенных им ответственных постах.

Ветераны рассказывали, что в швейной мастерской административно–хозяйственного управления НКВД Блохину сшили по его заказу длинный, до самого пола, широкий кожаный фартук, кожаный картуз и кожаные перчатки с раструбами – чтобы не забрызгивать кровью одежду. Стрелял он исключительно из обыкновенного солдатского (не офицерского – с "самовзводом") нагана, оружия грубого, устаревшего, но абсолютно надежного, по своей конструкции просто не способного дать осечку…

Артузову не дано было пройти через фарс на правосудие, каковым являлись заседания Военной коллегии Верховного суда СССР. Явочным порядком, в нарушение даже тогдашнего, хоть и скверного, но все же официально существовавшего законодательства, всего лишь приказом наркома Ежова была введена новая форма внесудебной расправы, так называемая в особом порядке. Она применялась, как разъяснил Вышинский, в тех случаях, если "характер доказательств виновности обвиняемого не допускает использования их в судебном заседании". Так было узаконено полное, беспредельное беззаконие. Никаких приговоров на самом деле в судебном порядке не выносилось, поэтому родственников жертв к тому же еще и гнусно обманывали: им сообщали, что такой–то Военной коллегией приговорен к десяти годам лишения свободы в дальних лагерях без права переписки.

21 августа 1937 года тройка в составе председателя Военной коллегии Верховного суда СССР армвоенюриста Ульри–ха, заместителя прокурора СССР Григория Рогинского и заместителя наркома НКВД СССР Льва Бельского заочно за несколько минут вынесла решение умертвить Артура Хрис–тиановича Артузова и еще шестерых бывших чекистов.

Того же 21 августа на бланке Военной коллегии Верховного суда СССР с государственным гербом, под номером 00166 за подписью председателя Военной коллегии армвоен–юриста Ульриха от руки составлено следующее предписание:

"Коменданту военной коллегии Верховного Суда Союза ССР т. Игнатьеву

Предлагаю немедленно привести в исполнение приговор Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР о расстреле в отношении:

1) Горб Михаила Савельевича

2) Гордона Бориса Моисеевича

3) Карина Федора Яковлевича (он же Крутянский Тодрес Яковлевич)

4) Кононовича Владимира Марковича

5) Лоева Якова Борисовича

6) Штейнбрюк Отто Оттовича

7) Артузова Артура Христиановича Всего в отношении семи осужденных". Подпись, круглая печать с гербом.

Предписание написано чернилами. Против каждой фамилии две галочки карандашом. Их проставил уже исполнитель в подвале Варсонофьевского. Первую галочку – когда принял обреченного, вторую – после того как выстрелил ему в затылок…

"Немедленно" и означало немедленно, то есть того же 21 августа. Ссылка на приговор Военной коллегии – фальсификация, она нужна не Ульриху, а коменданту Военной коллегии капитану Игнатьеву – без такой официальной бумаги на бланке он не имел права передавать числившихся за коллегией осужденных исполнителям.

В тот день в Москве было расстреляно тридцать восемь человек! В их числе, как установил автор, кроме семерых названных, были старый агент ИНО Виктор Илинич и бывший комендант Московского Кремля Рудольф Петерсон.

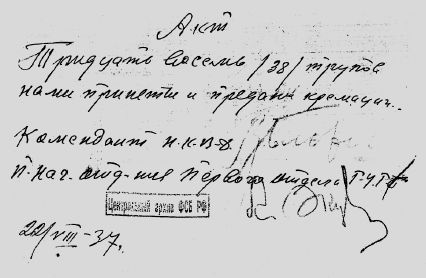

Об этом свидетельствует следующий документ. (Написан чернилами от руки.)

"АКТ

Тридцать восемь (38) трупов нами приняты и преданы кремации.

Комендант Н.К.В.Д.

п. нач. отд–ния первого отдела Г.У.Г.Б.

Акт о кремировании расстрелянных "врагов народа" – в том числе и Артузова

Подписи сделаны простым карандашом. Подобных актов в Центральном архиве ФСБ РФ за подписями Василия Михайловича Блохина и кого–либо из сотрудников первого отдела ГУГБ многие сотни, а то и больше.

Арест Артузова явился страшным ударом для его родных и близких. Тут надо вникнуть в психологию нормального советского человека той эпохи. В конце 1936–го – первой половине 1937 года почти никто не понимал по–настоящему, что происходит в стране. Подавляющее большинство даже образованных людей простодушно верили, что арестовывают действительно врагов народа, изменников, шпионов, диверсантов, террористов. (Трагическая гибель Кирова сыграла в рождении этой слепой веры огромную роль.) Честному же человеку опасаться нечего. "Нет дыма без огня", коли арестовали, значит, есть за что.

Никто всерьез не верил, что такое может случиться с ним, его отцом, ее мужем, их сыном. Когда такое происходило, полагали, что случилась ошибка, что там, в НКВД, скоро разберутся, невиновного отпустят. Что сталинский нарком "быстроглазый Ежов" для того и поставлен на этот пост вождем, чтобы покарать настоящих врагов народа, наказать тех, кто посадил ни за что.

Так, видимо, полагала и жена Артузова Инна Михайловна.

В следственном деле сохранился рвущий сердце человеческий документ – дневник, который в виде писем мужу вела Инна Михайловна, пока не пришли и за ней самой. С наивной хитростью она вставляла в эти неотправленные письма строки, явно рассчитанные на то, что их прочтут те, в чьи руки эти письма непременно попадут. Чужие руки…

"от 23 мая.

Мой любимый, ненаглядный Артуринька!

Сегодня 10 дней (подумай, целых 10 дней), как случилось это несчастье, как наступила для меня сплошная ночь, беспросветная, ни солнышка, ни яркой зелени я не замечаю, и только когда идет дождь, как–то чуточку легче становится. Мой милый, все мои мысли с тобой! И только одно желание, чтобы ты был здоров, чтобы мужественно вынес все. Ведь я не верю, что они не разберутся. Возьму фотографию Ежова, смотрю на его такие прозрачные, чистые глаза и удивляюсь до бесконечности. Ну как он мог поверить, что ты мог что–нибудь плохое сделать? Ему бы надо было беречь тебя, ведь ты самое идеальное существо, лучший партиец, самый чистый, с кристальной душой человек, не сказавший за всю свою жизнь ни слова неправды. Видно, враг силен, если сумел тебя, такого идеального, так оскорбить…

…что же делать, когда вся вера потеряна. Уж если беднягу Гришу взяли и, честное слово, ни за что, то ожидать можно всего. Ну Гриша маленький, незаметный человечек (речь идет о Г.С. Тылисе. – Т. Г.), а ты–то?.. Я возьму фотографию Николая Ивановича, хорошее у него такое лицо, какое–то особенное, и, главное, глаза, даже на фотографии такие правдивые…

Пока что я все же сняла его фотокарточку со стены, то есть, вернее, то сниму, то вновь повешу и не знаю – любить мне его или нет, так, как Дзержинского я любила, я, вероятно, не смогу его любить, хотя если вспомнить, что он для меня сделал, то просто ужасно хочется его благодарить, ведь до сих пор у меня идет процесс в позвоночнике почти безболезненно, т. е. в сравнении с прошлым годом, и все это, сделал Николай Иванович (имеется в виду разрешение, которое дал Ежов на поездку Артузовой во Францию на лечение. – Т. Г.), а другой стороны, так поступить с тобой? Я все же часто разговариваю с его карточкой, беру ее и говорю: "Ну что ты сделал? Зачем же ты так поступил с лучшим из лучших? Скоро ли ты все разберешь и накажешь тех, кто это действительно заслужил?" (Скорее всего – это то, что люди театра называют "театральным шепотом", наивный расчет на то, что вдруг это письмо к Артузову прочтет Ежов и растрогается. – Т. Г.) …Я все время сижу дома, так как друзей сразу как–то не стало и ходить мне некуда, кроме Макса (Бенедиктова, его арестуют на следующий день, 24 мая. – Т. Г.), утром хожу на Кузнецкий, 24, ежедневно. (Этот адрес хорошо знали родственники всех арестованных – в этом доме находилась приемная НКВД. В специальном помещении со двора, где с утра выстраивалась огромная очередь, в окошечко давали справки об арестованных – не всем, принимали передачи и денежные переводы – тоже не от всех. Приемная ФСБ и ныне находится в этом старом московском доме. – Т. Г.) Каждый раз, когда возвращаюсь, то бегу бегом, так как мне всегда кажется, что ты уже вернулся. И каждый раз наступает разочарование… а что самое тяжелое, так это ночь, я так напугана этими ночными приходами, что от малейшего шороха мне кажется, что и за мной придут, тогда я удивляюсь, зачем же я им нужна, я еще в жизни своей не сделала поступка, за который могла бы покраснеть, но тут же вспоминаю Гришу, тебя. Разве вы оба в чем–нибудь виноваты? (За ней придут через пять дней, 28 мая. – Т. Г.)".

"25 мая. Артурик! Сегодня, проходя мимо Внутренней тюрьмы и увидя кусочек крыши, той, под которой ты находишься (Инна Михайловна не знала, что Артур Христианович содержался в Лефортовской. – Т. Г.), мне стало так нехорошо, просто ужас, к горлу поднялась какая–то сладость и дурно, и дурно стало. Милый, хотелось крикнуть, что я тут, что люблю тебя нежно, что волнуюсь за твое сердечко, за твое здоровье, и хоть бы увидеть тебя! Опять не приняли деньги. (Это уже подлость Дейча – разрешение на передачи зависело от следователя. – Т. Г.) Ну что за ужас! Ведь у тебя ни мыла, щеточки зубной нет! Дают ли молоко тебе? Как меня терзает все это…"

"27 мая. (Последний день на свободе. – Т. Г.) Сегодня у меня день сплошного рева. Была на Кузнецком, неудача, была в кино, противная картина – со смертями, смотрела парад 1 мая (в киножурнале "Новости дня" шел в каждом кинотеатре перед каждым сеансом. – Т. Г.) и тоже плакала, плакала и от восторга и от гордости за нашу Красную Армию, и в то же время было мучительно тяжело за тебя, милый ты мой, ненаглядный.