Надо запомнить эту дату: 2 октября 1955 года. В России было написано эпохально этапное стихотворение. Веха поколения.

Небезынтересно, что к нему остался равнодушным Пастернак, когда Евтушенко их очное знакомство начал с чтения этой вещи. Возможно, мэтр седьмым чувством уловил в "Свадьбах" возможность эстрадного успеха, чего он не приветствовал.

В залах, где Евтушенко читал стихи, из рядов зрителей громко требовали:

- "На велосипеде"!

- "Свадьбы"!

По-другому отнесся к "Свадьбам" другой опальный литератор. Вспоминал Владимир Лифшиц: "…у нас он (М. М. Зощенко) впервые прочитал стихи молодого Евтушенко. Они его очень заинтересовали, хотя вообще-то над стихами Зощенко любил чуть подтрунивать. Когда-то не пощадил даже Есенина, в одном из рассказов вставив в есенинскую строку, на первый взгляд, невинное "говорит": "Жизнь моя, говорит, иль ты приснилась мне?.." Прочитав сборник Евтушенко, он то и дело повторял строки из стихотворения "Военные свадьбы": "Походочкой расслабленной, / с челочкой на лбу, / вхожу - плясун прославленный - / в гудящую избу…"

- Этот мальчик далеко пойдет! Обратили внимание, какую он цезурочку подпустил?.."

Не исключено, что при этом разговоре присутствовал будущий Лев Лосев - сын Вл. Лифшица.

НАКАНУНЕ

Исподволь назревала эпоха реабилитанса по всем направлениям. Возвращались не только просто зэки. Поэты - тоже. Живые и мертвые. Их тексты. Иногда поэты возвращались из лагеря или из ссылки, или из забвения, или из полунебытия. Из полуподвала переводчества и непечатаемости вернулся оригинальный Леонид Мартынов, молодежь потянулась к нему, Евтушенко - тем более: свой брат сибиряк.

Евтушенко:

"Опубликованная после длительного перерыва книга Мартынова ("Стихи", 1955. - И. Ф.) была, если разобраться, флейтой. Но молодежь услышала в ее звуках голос боевой трубы, ибо страстно хотела это слышать. Усложненные гиперболы и метафоры Мартынова давали возможность предполагать в них, может быть, гораздо большее, чем в них содержалось. И неожиданно для самого себя лирик Мартынов прозвучал как гражданский поэт, поднятый на волнах вспененного времени. По его собственным словам, "Удивительно мощное эхо - очевидно, такая эпоха!"

Действительно, даже тихо произнесенная правда приобретала мощь и грохот политического эха".

Почему - флейта? Это - из гениального мартыновского "Прохожего" ("Замечали, по городу ходит прохожий…"):

- Погодите - в соседях играют на флейте!

Флейта, флейта!

Охотно я брал тебя в руки.

Дети, севши у ног моих, делали луки,

Но, нахмурившись, их отбирали мамаши:

- Ваши сказки, а дети-то все-таки наши!

Вот сначала своих воспитать вы сумейте,

А потом в Лукоморье зовите на флейте!

Евтушенковское стихотворение "Окно выходит в белые деревья…" (1955) посвящено Мартынову, у которого еще в 1932 году незабываемо прозвучала удвоенная строка ("Подсолнух"):

- Вы ночевали на цветочных клумбах?

Вы ночевали на цветочных клумбах? -

Я спрашиваю. -

Если ночевали,

Какие сны вам видеть удалось?

Наверно, это была первая вершина молодого Евтушенко в пятидесятых годах, точнее - в середине века. Более строгого, собранного, законченного стихотворения у него и не было на ту пору.

Окно выходит в белые деревья.

Профессор долго смотрит на деревья.

Он очень долго смотрит на деревья

и очень долго мел крошит в руке.

Ведь это просто -

правила деленья!

А он забыл их -

правила деленья!

Забыл -

подумать -

правила деленья!

Ошибка!

Да!

Ошибка на доске!

Мы все сидим сегодня по-другому,

и слушаем и смотрим по-другому,

да и нельзя сейчас не по-другому,

и нам подсказка в этом не нужна.

Ушла жена профессора из дому.

Не знаем мы,

куда ушла из дому,

не знаем,

отчего ушла из дому,

а знаем только, что ушла она.В костюме и немодном и неновом, -

как и всегда, немодном и неновом, -

да, как всегда, немодном и неновом, -

спускается профессор в гардероб.

Он долго по карманам ищет номер:

"Ну что такое?

Где же этот номер?

А может быть,

не брал у вас я номер?

Куда он делся? -

Трет рукою лоб. -

Ах, вот он!..

Что ж,

как видно, я старею,

Не спорьте, тетя Маша,

я старею.

И что уж тут поделаешь

старею…"

Мы слышим -

дверь внизу скрипит за ним.

Окно выходит в белые деревья,

в большие и красивые деревья,

но мы сейчас глядим не на деревья,

мы молча на профессора глядим.

Уходит он,

сутулый,

неумелый,

какой-то беззащитно неумелый,

я бы сказал -

устало неумелый,

под снегом,

мягко падающим в тишь.

Уже и сам он,

как деревья,

белый,

да,

как деревья,

совершенно белый,

еще немного -

и настолько белый,

что среди них

его не разглядишь.

Мелодрама, и плакать хочется, однако - вот тот случай, когда артист сыграл без наигрыша и пережима.

Игровая компонента выступала на первый план. Евтушенко меняет маски и костюмы. В те годы его сценическая униформа - проста: ковбойка, свитер, пиджачок, а то и строгий костюм, с галстуком. Это потом у него появятся немыслимые наряды, изготовленные по собственному разумению, - эдакое модернизированно-расписное эхо футуристической желтой кофты. Плюс впечатления ранней юности: "…я в 1940–1950 годах захаживал в коктейль-холл на улице Горького и помню одного американца - в ярких желтых ботинках, с каким-то немыслимым галстуком, похожим на хвост павлина, - кажется, этот американец был из посольства. Да откуда же он еще мог быть, ведь тогда у нас не было иностранных туристов. Американец сидел всегда один за столиком, попыхивал трубкой и насмешливо наблюдал, как, несмотря на очередь у дверей, никто не решался подсесть к нему за столик. Теперь мы уже не подбрасывали союзников в воздух. Казалось, что самого воздуха не было".

Соответственно и стилистика стихов прирастает новыми объемами и красками. Частушка и вообще русская песня включена в арсенал средств. Во "Дворце" (1954) стилизуется русский стих, что-то вроде камаринской, развернутый до шести стоп хорей, уже опробованный в стихотворении "Даль проштопорена дымом торопливым…" (1953). Значит, то была репетиция. Теперь он пляшет на русский лад, исполняя историю про добра молодца от первого лица. Сказка. Царь-батюшка повелел:

Посади мне на воде дворцы зеленые

и дворец мне белокаменный построй!

Происходит чудо:

Вдруг я вижу, что Премудрой Василисою

появляешься ты прямо из воды!

В общем, заказ царя выполнен - по волшебству, девичьими руками. Однако есть одна совестная закавыка, и отсюда - печаль:

И не знают люди, чудом ослепленные,

что не я - его действительный творец,

что не мной сады посажены зеленые

и построен белокаменный дворец…

Евтушенко читал Дмитрия Кедрина. Поэмы "Зодчие", "Федор Конь", многое другое. Кедрин прожил тридцативосьмилетнюю жизнь в тени, непризнанным и неопубликованным. Погиб страшным, поныне неразгаданным образом, где-то на железной дороге, будучи выброшен из тамбура электрички, в 1945 году. Стихи, законсервированные в столе, в свой час вышли к читателю. Русской теме, поданной в баснословно-историческом плане, соответствовал отменный русский язык, настоянный на первородном слове, в истоке народном.

И в Обжорном ряду,

Там, где заваль кабацкая пела,

Где сивухой разило,

Где было от пару темно,

Где кричали дьяки:

"Государево слово и дело!" -

Мастера Христа ради

Просили на хлеб и вино.("Зодчие")

Заметим попутно, что и здесь слышен ритмико-мелодический отзвук пастернаковского "Девятьсот пятого года". Но Пастернак никогда не прибегал к политическим аллюзиям, как это делал Кедрин:

Все звери спят. Все люди спят.

Одни дьяки людей казнят.("Песня про Алену-старицу")

К тому же оказалось, что у Кедрина имеется особая для Евтушенко вещь, прямой подарок - "Станция Зима" (1941).

Говорят, что есть в глухой Сибири

Маленькая станция Зима.

Там сугробы метра в три-четыре

Заметают низкие дома.В ту лесную глушь еще ни разу

Не летал немецкий самолет.

Там лишь сторож ночью у лабазов

Костылем в сухую доску бьет.Там порой увидишь, как морошку

Из-под снега выкопал медведь.

У незатемненного окошка

Можно от чайку осоловеть.Там судьба людская, точно нитка,

Не спеша бежит с веретена.

Ни одна тяжелая зенитка

В том краю далеком не слышна.Там крепки бревенчатые срубы,

Тяжелы дубовые кряжи.

Сибирячек розовые губы

В том краю по-прежнему свежи.В старых дуплах тьму лесных орехов

Белки запасают до весны…

Я б на эту станцию поехал

Отдохнуть от грохота войны.

Евтушенко вживается-выгрывается и в чужие роли, в чужие обстоятельства, тот же сорок первый год подавая как время, пережитое в качестве беженца: стихотворение "Земляника".

Побрел я, маленький, усталый,

до удивленья невысок,

и ночью дымной, ночью алой

пристал к бредущим на восток.

Законный прием. Тот же Багрицкий, написавший "Нас водила молодость / В сабельный поход…", ни в какие сабельные походы по кронштадтскому льду не хаживал.

Таким образом, Евтушенко постепенно создает обобщенного автогероя, полномочного представителя, певца и, может быть, лидера своей генерации. Начав 1955 год с элегического "Окно выходит в белые деревья…", через полтора года он воззовет:

Лучшие из поколения,

возьмите меня трубачом!("Лучшим из поколения")

Однако этот персонаж жизнью своей глубоко недоволен, доверительно сетует на то, что мечтает он растрепанно, живет рассыпанно, что наделили его богатством, не сказали, что делать с ним, но ему хочется удивляться, хочется удивлять, и он обязательно будет сильным.

Евтушенко рассказывает истории про себя. Из детства. И про то, как он был талантливым завхозом геологической партии ("Продукты"), и про то, как у него в поезде украли сапоги и ему самому стало жалко вора, плачущего и босого ("Сапоги"), и про то, что он был страшно неправ, когда мать усаживала его за рояль, он упирался, играть не научился, и теперь всем от этого плохо ("Рояль"), и про то, как ему, мальчишке одиннадцати лет, дали книжку Хлебникова, и он, проталкиваясь сквозь магазин, базар и вокзал, эту книжку к сердцу прижимал ("Ошеломив меня, мальчишку…"), и про то, как нехорошо вел себя напивающийся фронтовик, приехавший на побывку в родную Зиму ("Фронтовик"), - все эти вещи он привез из осенней поездки 1955 года на родину, из города Зимы.

Эти истории, стихи-сюжеты, сделанные пластично, в естественном повествовательном темпе, с массой житейских подробностей и бытовых реалий, нравились старшим собратьям, писавшим в том же направлении, и он эти стихи посвящал им - Е. Винокурову, К. Ваншенкину, А. Межирову, С. Щипачеву.

Степан Щипачев писал коротко, его можно счесть первым "тихим" советским поэтом (если, конечно, принять термин "тихая поэзия", довольно сомнительный). Вокруг гремели фанфары и барабаны - Щипачев почти шептал: "Любовью дорожить умейте…" Но "тихоня" этот - председатель секции поэзии Московского отделения Союза писателей СССР, рулит мягко, без диктаторских замашек, а молодых - обожает, и в середине пятидесятых по собственной инициативе он принимает в Союз писателей целую ораву дерзких талантов разом ("щипачевский набор"). Были недовольства, склоки, ругань со стороны по-настоящему ответственных товарищей, но Щипачев отстоял своих подопечных. В конце концов его уволят, но пока был у власти, он поддерживал, помогал, выручал, опекал. "Это было в 1960 году, после того, как в который уже раз меня сняли с поезда, идущего за границу (два раза и с самолета снимали). Спас Степан Петрович Щипачев - этот тихий, застенчивый поэт, написавший "Любовью дорожить умейте", пришел в ЦК партии, бросил свой, полученный еще в 1918 году, партбилет и воскликнул: "Что же вы с нашей молодежью делаете, почему крадете у них мир, который они должны и имеют право увидеть?! Если Евтушенко не выпустят за границу, я выйду из партии"". Правда, статью о "литературном власовце" Солженицыне Щипачев - ударит час - напишет-таки.

Свою генерацию Евтушенко в то время называл "детьми XX съезда". Намного позже он дополнил это положение: шестидесятники выдышали из себя, подготовили новое время России. "Выпала карта, не выпала карта - а мы эту карту сами нарисовали, своими руками".

Литературный институт…

Казалось бы, он там только числился, играл в футбол, баскетбол и волейбол, витийствовал в коридорах, держал речи на собраниях, прогуливал занятия и заваливал экзамены, задирал нос.

Приведем пару документов внутренней литинститутской жизни, довольно бурной. Первый из них - свидетельство нелицеприятной демократии в среде будущих столпов соцреализма. Это - памфлет из вузовской стенгазеты, сентябрьский номер, 1955 год.

Горе, но не от ума

Студент Евтушенко зазнался до такого невежества (так! - И. Ф.), что три раза пересдавал профессору Г. Н. Поспелову "Горе от ума". Последний раз он не смог назвать дату образования общества карбонариев, а ведь это очень важно для понимания образа Чацкого, которого столпы самодержавия издевательски называли именно "карбонарием". Стыдно советскому комсомольцу не знать истории международных революционных движений. Евтушенко полностью игнорирует замечания по своим стихам руководителя творческого семинара В. Захарченко, во время семинарского занятия пренебрежительно назвал поэзию А. Суркова "сурковой массой". Вместо того чтобы повышать свой политический и художественный уровень, Евтушенко не только ходит сам, но и затягивает всех морально неустойчивых студентов в пресловутый коктейль-холл - гнездо стиляг. Евтушенко сочинил бестактную эпиграмму на своего сокурсника, бакинца: "Стихи Мамедова Рамиса напоминают плов без риса", что показывает его несерьезное отношение к ленинской национальной политике. Может ли стать большим поэтом такой горе-студент, как Евтушенко? Ему надо посмотреть на себя со стороны, если, конечно, он на это способен.

Подпись: Немолчалин.

Предыстория второго документа такова. В марте 1957-го в Центральном доме литераторов прошла дискуссия о романе Владимира Дудинцева "Не хлебом единым", вызвавшем шумный спор в советском обществе и в писательской корпорации. Консервативным большинством героическая борьба новатора-изобретателя с подлецами и приспособленцами расценивалась как очернение советской действительности.

Вел разговор К. Симонов - в обличительном ключе. Дисциплинированный, убежденный коммунист, он не врал - он так думал. Евтушенко бросил гранату - взял роман под защиту. Об этом есть свидетельство очевидицы, Любови Кабо:

…Напоминаю, что все это происходило в марте 1957 года <…> И тут вдруг, вслед за товарищем из знойной республики, слово взял Евтушенко, - именно так звали молодого поэта, - и говорить начал так яростно, так воинственно, что все невольно приподняли головы. Откинув все, что было заготовлено раньше, - очевидно, так, - отважно импровизируя на ходу, он наскакивал на высочайше инструктированного Симонова разъяренным щенком, гневно вцеплялся в каждое его заключение, не упускал ни одного только что отзвучавшего слова.

Мы под Колпином скопом стоим,

Артиллерия бьет по своим.

Это наша разведка, наверно,

Ориентир указала неверно.

Недолет, перелет, недолет, -

По своим артиллерия бьет…Ах, как они прозвучали кстати, эти стихи Александра Межирова, - словно для подобного случая и были написаны.

Заметим, Евтушенко тогда сказал собравшимся, что эти стихи написаны неизвестным солдатом, погибшим на войне. Москва шумела, администрация Союза писателей пришла в замешательство. С Евтушенко надо было что-то делать.

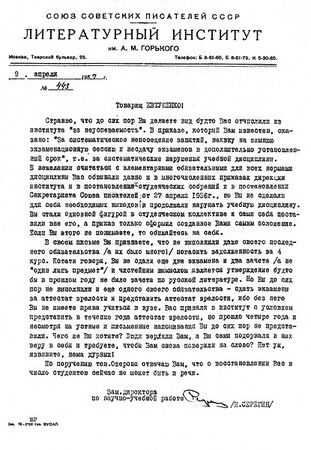

Письмо заместителя директора Литературного института И. Серегина студенту Евтушенко от 9 апреля 1957 года

Итак, второй документ (сохраняем его первичную пунктуацию и замечательную стилистику):

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ им. А. М. ГОРЬКОГО

Москва, Тверской бульвар, 25. Телефон: Б 8–61–80, Б 8–51–79, К 5–30–85

9 апреля 1957 г.

№ 443

Товарищ ЕВТУШЕНКО!

Странно, что до сих пор Вы делаете вид будто Вас отчислили из института "за неуспеваемость". В приказе, который Вам известен, сказано: "За систематическое непосещение занятий, неявку на зимнюю экзаменационную сессию и несдачу экзаменов в дополнительно установленный срок", т. е. за систематические нарушения учебной дисциплины. В нежелании считаться с элементарными обязательными для всех нормами дисциплины Вас обвиняли давно и в многочисленных приказах дирекции института и в постановлениях студенческих собраний и в постановлении Секретариата Союза писателей от 27 апреля 1956 г., но Вы не сделали для себя необходимых выводов и продолжали нарушать учебную дисциплину. Вы стали одиозной фигурой в студенческом коллективе и сами себя поставили вне его, а приказ только оформил созданное Вами самим положение. Если Вы этого не понимаете, то обижайтесь на себя.

В своем письме (на имя ректора В. Озерова. - И. Ф.) Вы признаете, что не выполнили даже своего последнего обязательства /а их было много/ погасить задолженность за 4 курс. Кстати говоря, Вы не сдали еще два экзамена и два зачета /а не "один лишь предмет"/ и чистейшим вымыслом является утверждение будто бы в прошлом году не было зачета по русской литературе. Но Вы до сих пор не выполнили и еще одного своего обязательства - сдать экзамены за аттестат зрелости и представить аттестат зрелости, ибо без него Вы не имеете права учиться в вузе. Вас приняли в институт с условием представить в течение года аттестат зрелости, но прошло четыре года и несмотря на устные и письменные напоминания Вы до сих пор не представили. Чего же Вы хотите? Люди верили Вам, а Вы сами подорвали в них веру в себя и требуете, чтобы Вам снова поверили на слово? Нет уж, извините, нема дурных!

По поручению тов. Озерова отвечаю Вам, что о восстановлении Вас в числе студентов сейчас не может быть и речи.

Зам. директора по научно-учебной работе

/И. СЕРЕГИН/

"Нема дурных!" Изысканно сказано. В официальной бумаге. Пахнет высоким творчеством, а не бюрократизмом. Правда, инцидент с евтушенковским поступком на мартовской дискуссии о дудинцевском романе не упомянут и замят, а дело-то было как раз в этом. Хотя и того, что перечисляет Серегин, достаточно для отчисления, скажем прямо.

Почти тотчас, 9 мая, за Евтушенко строго, но справедливо вступается в "Литературной газете" Владимир Луговской (статья "Поэзия - душа народа"):