"Челюскину" оставалось всего 5 миль до выхода в Тихий океан, но внезапно подувшие японские тайфуны нагнали воду в узкий Берингов пролив. Стремительный поток стал быстро уносить на север ледяные поля, в которых находился пароход "Челюскин". Начался беспрерывный дрейф. "Челюскин", окруженный льдами, постепенно удалился от границ чистой воды. Наступили заморозки и полярная ночь. "Челюскин" не раз подвергался опасности быть сжатым дрейфующими льдами. Готовая ко всем опасностям экспедиция бодро и настойчиво боролась со стихией. Полярники всегда находились начеку и по первому сигналу командования выходили на аврал обкалывать лед у корпуса парохода.

Опыт и неиссякаемая энергия руководства экспедиции, самое точное распределение обязанностей между всеми участниками, тщательная подготовка позволили быстро и безопасно сойти на лед и выгрузить все необходимое оборудование. В составе экспедиции "Челюскина" находилось 103 человека, и все без исключения оказались снабженными продовольствием, теплой одеждой, палатками, спальными мешками и т. д.

В последнюю секунду, когда все уже были на льду и с полузатопленной палубы сходили Шмидт и Воронин, погиб завхоз экспедиции комсомолец Борис Григорьевич Могилевич. С именем этого товарища связаны самые лучшие воспоминания участников экспедиции на "Челюскине". Особо памятно, как Борис Могилевич снаряжал "челюскинцев" в тяжелый, опасный путь по льдам от острова Колючина к мысу Дежнева. С какой любовью он заботился о каждой мелочи, которая могла бы быть необходимой в пути. В момент гибели "Челюскина" последним оставшимся на палубе был Борис Могилевич, который беспокоился о том, чтобы все перенести на лед и ничего не оставлять на тонувшем корабле.

Славный комсомолец Борис Могилевич погиб на посту в высоких широтах Арктики на 68°16′ северной широты и 172°47′ восточной долготы.

Наши рабочие, выступая на траурном митинге, говорили:

- Проходящие по Ледовитому океану советские ледоколы будут гудками оглашать побежденные ледяные просторы, отдавая салют комсомольцу-полярнику Борису Могилевичу…

Минутой молчания мы почтили память героя, а потом, не сговариваясь, по какому-то единому, внутреннему порыву запели "Интернационал".

…Правы ли мы были, начав атаку неизведанного так рано, едва-едва залечив раны, нанесенные Родине интервенцией, гражданской войной, контрреволюционерами всех мастей и оттенков? Да. Мы были правы. "Кремлевский мечтатель", как сказал о Владимире Ильиче английский писатель Герберт Уэллс, в самые грозные годы мечтал об электрификации разрушенной и израненной страны. И его великие мечты сбылись, они были неким ускорителем века. Я хочу привести статью мечтателя из Калуги К. Э. Циолковского, статью, которая подтверждала нашу высокую и гордую правоту в том труде и научном поиске, которое проводило наше поколение…

"Ко мне обращались примерно еще 10 лет тому назад с желанием инсценировать на экране мой рассказ "Вне Земли". Но дело это было настолько сложным, что предприятие было отложено. И вот только теперь "Мосфильм", в лице талантливого В. Н. Журавлева, твердо решил создать картину "Космический рейс".

О возможности путешествий вне нашей планеты мечтать я начал еще с 17 лет. В 1895 году мною написана книга "Грезы о Земле и небе"…

В первые годы революции я серьезно занялся этой темой. Отражением этих работ была фантастическая повесть "Вне Земли" (1918 г.).

Математически разработанная теория реактивного прибора появилась уже в 1903 г. сначала в малораспространенном философском журнале Филиппова "Научное обозрение", а через несколько лет в "Вестнике воздухоплавания" (1911-1913 гг.). Затем появилось несколько печатных работ в отдельных изданиях и в журналах. С 1914 г. мои работы стали известны и за границей.

Ничто меня так не занимает, как задача одоления земной тяжести и космические полеты. Кажется, половину своего времени, половину своих сил я отдаю разработке этого вопроса. Мне вот уже 78 лет, а я все продолжаю вычислять и изобретать касающееся реактивной машины. Сколь я передумал, какие только мысли прошли через мой мозг! Это уже были не фантазии, а точное знание, основанное на законах природы; готовятся новые открытия и новые сочинения. Но фантазия также меня привлекала. Много раз я брался за сочинения на тему "Космические путешествия", но кончал тем, что увлекался точными соображениями и переходил на серьезную работу.

Фантастические рассказы на темы межпланетных рейсов несут новую мысль в массы. Кто этим занимается, тот делает полезное дело: вызывает интерес, побуждает к деятельности мозг, рождает сочувствующих и будущих работников великих намерений.

Что может быть возвышеннее - овладеть полной энергией Солнца, которая в 2 миллиона раз более той, что падает на Землю! Что может быть прекраснее - найти выход из узкого уголка нашей планеты, приобщиться к мировому простору и дать людям выход от земной тесноты и уз тяжести?!

Шире литературы влияние кинофильмов. Они нагляднее и ближе к природе, чем описание. Это высшая ступень художественности, в особенности когда кино овладело звуком. Мне кажется со стороны "Мосфильма" и тов. Журавлева большим геройством то, что они взялись осуществить фильм "Космический рейс". И нельзя не высказывать большого удовлетворения этой работой.

Как я сам гляжу на космические путешествия; верю ли я в них? Будут ли они когда-нибудь достоянием человека?

Чем больше я работал, тем больше находил разные трудности и препятствия. До последнего времени я предполагал, что нужны сотни лет для осуществления полетов с астрономической скоростью (8-17 км в секунду). Это подтверждалось теми слабыми результатами, которые получены у нас и за границей. Но непрерывная работа в последнее время поколебала эти мои пессимистические взгляды: найдены приемы, которые дадут изумительные результаты уже через десятки лет.

Внимание, которое уделяет наше Советское правительство развитию индустрии в СССР и всякого рода научным исследованиям, надеюсь, оправдает и утвердит эти мои надежды".

…Через двадцать шесть лет после опубликования этой статьи коммунист Юрий Гагарин, воспитанник Ленинского комсомола, станет первым человеком в мире, осуществившим мечту Циолковского, мечту, которая иным скептикам казалась утопией, сказкой.

3

…Сергей вышел из здания горкома комсомола, нахлобучив шапку, подняв воротник пальто, - непогодило, ветер был промозглым.

Только что заворг горкома, невысокий вихрастый паренек в гимнастерке, со шрамом через все лицо, дал ему довольно необычное поручение.

- Значит, так, Антонов, - сказал заворг, - зайдешь к старику Пэну. Хлопцев себе в помощники отбери побойчее. Очень нужный нашему городу старик: искусство, понимаешь ли, надо двигать в массы. Комса не поможет - кто поможет? Мы крепко на тебя надеемся. Считай это поручение социальным заказом. Понял?

- Все сделаем, - ответил Сергей как можно увереннее, но, говоря по правде, сейчас, шагая по зимним улицам, он все же до конца не понимал, в чем суть поручения.

Он прошел по центральному проспекту, затем свернул в переулок и остановился около большого покосившегося деревянного здания. Дом этот был известен в городе каждому - целый этаж в нем занимал старый художник Пэн.

Сергей однажды видел его на улице - художник шел семенящей стариковской походкой, в старомодном пальто, в пестром, как-то по-особому повязанном шарфе, но с непокрытой головой. Седые кудри его были похожи на языки пламени: так непокорно вздымались они над головой, огромной, словно по ошибке прилепленной к тщедушному телу.

Художник Пэн был "городской достопримечательностью". Про него рассказывали разное - и то, как удивил он строгих экзаменаторов в Петербурге, и те открыли перед ним двери императорской Академии художеств - редкая, невероятная удача для еврейского мальчика из заштатного белорусского города! И как, окончив академию, он отказался от самых блестящих и выгодных предложений, скатал в трубку свои холсты и вернулся на родину, в Белоруссию, и как преподавал в художественном училище, учил ребятишек - за гроши, а то и вовсе бесплатно великому таинству живописи…

Вот к этому человеку и направил Сергея горком комсомола.

Антонов остановился у двери, обитой потрескавшимся дерматином. Над дверью свешивалась груша старомодного звонка. Такие обычно бывают в квартирах частных врачей и адвокатов. Сергей тихонько потянул веревку, но звонка не услышал.

Он намотал конец веревки на руку, дернул решительнее. Звонок молчал - тишина царила в ателье живописца.

Все почему-то отказывалось служить людям в ту лютую, со снежными заносами зиму - замерзала вода в трубах, не звонили звонки, неслыханно долго шли телеграммы, опаздывали поезда.

Сергей, поняв, что так он простоит здесь до ночи, постучал. Послышалось старческое шарканье, покряхтыванье, и простуженный голос спросил из-за двери:

- Что вам угодно?..

- Мне бы товарища Пэна.

- Кому понадобился товарищ Пэн?

- Горкому комсомола.

Дверь со скрипом приоткрылась:

- Прошу вас, молодой человек…

Сергей вошел в холодный темный тамбур. Старик поспешно, чтобы не задуло свечу, захлопнул дверь, накинул засов. Затем протиснулся мимо Сергея и, освещая путь, пригласил следовать за собой.

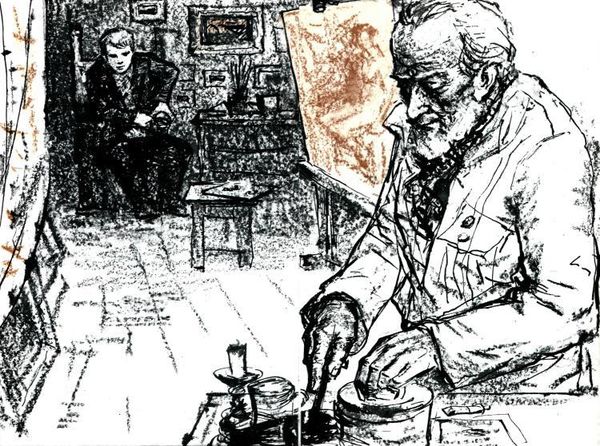

В просторной комнате, куда они вошли, было так же холодно и неуютно, как и в прихожей. Сергей осмотрелся: на закопченных стенах висели картины - большие и маленькие холсты в неструганых деревянных рамах, а то и вовсе без рам. Картины наступали на посетителя со всех сторон; множество холстов, словно древнеегипетские папирусы, свернутые в тугие свитки, стояли в углах.

В центре комнаты грубо сколоченный некрашеный стол был уставлен пыльными пузырьками, банками, коробками с красками. В треснувшем стакане, словно диковинный букет, стояли кисти. Возле стола, похожего больше на плотничий верстак, громоздились два грубых кособоких табурета. К стене привалился узкий деревянный топчан, застланный пестрым, сшитым из разноцветных лоскутов одеялом.

Сергей с интересом осматривал комнату - ему еще никогда не приходилось бывать в мастерских художников.

- Ну-с, молодой человек, что привело вас ко мне? - спросил старик.

Сергей заметил на столе странное сооружение - самодельную спиртовку, на которой подогревался в стеклянной колбе жидкий кофе.

- А дрова-то у вас есть? - спросил Сергей.

- Дрова мне выделены. Только я хвораю, вот и приходится мерзнуть. Топлю бумагой, сиречь книгами и журналами, молодой человек.

- Я сейчас, - сказал Сергей, - подождите немного, я вернусь.

Сергей отыскал во дворе соседнего дома несколько сероватых поленьев, притащил их в мастерскую, разжег огонь в "буржуйке", труба которой выходила прямо в окно ателье. Через несколько минут раздался глухой, теплый, потрескивающий гуд пламени. В комнате стало дымно и тепло.

- Вы спрашивали, что меня к вам привело? - спросил Сергей. - К вам привело одно желание, товарищ художник: сделать так, чтобы вам стало теплее жить на этой земле.

- Значит, кому-то еще нужен старый чудак Пэн! - тихо сказал живописец. - Значит, его еще помнят в городе! Значит, он еще может принести пользу кому-то в этом мире!

…В следующий раз Сергей пришел не один - привел с собой всех нас. В горсовете мы получили по ордеру дрова, привезли их, аккуратно сложили поленницу в темном коридоре. Девчата натаскали воды, вымели сор, помыли полы. Расстарались - ввернули сорокасвечовую лампочку под потолком, и мастерская Пэна стала светлой, уютной, просторной.

Художник рассказывал нам о себе, о картинах, но с Сергеем он любил беседовать особо. И только спустя много лет я понял, что манило старого Пэна к моему одногодку: умение заинтересованно, в б и р а ю щ е слушать. Качество это особого рода - чаще ведь человек старается больше говорить, чем слушать других.

Признаться, Сергей поначалу не очень-то много понимал в рассуждениях Пэна о предмете живописи - слишком уж далеки ему были седые благообразные библейские старцы, теплое синее италийское море и красоты диковинных средиземноморских портов.

А на неоконченную, прикрепленную к подрамнику картину Сергей просто не мог взглянуть - особенно, если вместе с нами приходили к Пэну девчата. С холста пленительно улыбалась нагая черноволосая девушка. Сергей старался не глядеть на нее, но картина точно притягивала его; украдкой он вновь и вновь любовался распущенными волосами, грациозно поднятой рукой…

Вот так они и подружились - комсомолец и старый мастер. Пэн даже пытался научить Сергея рисунку, долго бился, но - увы! - художника из Сергея не получалось. Тогда после бесполезных живописных страданий они заваривали кипяток. Сергей "строил" чай, а старик - кофе. И долго-долго рассказывал Пэн о том, как это прекрасно - живопись, рисунок, поэзия, музыка.

Как же он говорил тогда - вдохновенно, с жаром и пафосом - старый художник! В те долгие зимние вечера и родилась у Сергея потребность встречи с прекрасным - с картиной и книгой стихов, с музыкой, с театром и кинематографом.

- И все-таки я, старый чудак, дожил до новой жизни, - любил повторять профессор Пэн. - Кто бы мог поверить в это, кто?

Он и вправду многим казался совершенным чудаком: в мастерскую к нему приезжали гости из Москвы, Ленинграда, бойкие барышни из ВОКСа по-хозяйски показывали его работы иностранцам, но на все, даже самые выгодные предложения он отвечал неизменным отказом. Пэн почти никогда не продавал свои картины - только в случае крайней нужды, когда не на что было купить холст и краски.

Однажды утром город облетела страшная весть - старика Пэна, гордость нашего города, зверски убили в его мастерской.

Это было чудовищное преступление. Отряд милиции оцепил дом Пэна, в ателье старого живописца никого не пускали. Городской фотограф, приглашенный угрозыском, делал снимки - восемнадцать ножевых ран насчитали тогда на худеньком теле художника.

Хоронил Пэна почти весь город. Тысячи людей, никогда, наверное, и не видевших работ его, шли за простым сосновым гробом.

А к вечеру город облетело новое известие - преступников нашли. Ими оказались родственники профессора: сестра и два племянника. Кто-то внушил им, что старик несметно богат, что, мол, в закоулках мастерской прячет он золото и драгоценности. И они потребовали у Пэна показать, где лежат сокровища. Им не пришло в голову, что все свои заработки старик тратил на холст и краски, на книги по искусству, да еще на любимый свой кофе.

…Сергея назначили общественным обвинителем на суде. Всю ночь перед началом процесса он писал гневную речь. Утром срывающимся от волнения голосом, глаза - после бессонной ночи и слез - красные, припухшие, Сергей потребовал высшей меры наказания для всех троих участников преступления…

А после объявления приговора комсомольцы решили создать в опустевшей мастерской музей, показать горожанам работы художника, знаменитого их земляка. Когда же в горкоме обсуждали, кто будет директором музея, выбор пал на Сергея.

Так Сергей Антонов по совместительству стал директором художественного музея…

В этом музее хранилось более двухсот произведений профессора Пэна. Они размещались на трех этажах просторного здания. Война не пощадила искусство - музей Пэна сожгли фашисты, множество произведений бесследно пропало. Но все же в городах Белоруссии в картинных галереях и музеях сохранилось несколько десятков картин Пэна…

- Вы знали Пэна?! Неужели?! Расскажите, пожалуйста, о нем подробней.

Мой собеседник, известный всему миру художник, вдруг потерял всякий интерес к окружающим, отмахнулся от осаждавших его поклонников и, крепко ухватив меня за руку, увел в кабинет, усадил в старинное кожаное кресло и начал жадно расспрашивать о профессоре Пэне.

Разговор этот происходил через несколько десятилетий после гибели Пэна, в Париже, на весеннем вернисаже.

Художника, так настойчиво расспрашивавшего меня о Пэне, звали Марк Шагал.

Когда-то Шагал был учеником Пэна, затем решил, что учиться ему уже нечему, а потом и вовсе уехал из России, обосновавшись во Франции. И вспомнилось мне, как, бывало, старик Пэн ворчливо говорил Сергею и мне:

- Шагал талантливый, очень даже талантливый, но как бы он там не сбился с пути в этой Франции, как бы не начал писать на потребу толстосумам всяких там наших козочек в их облаках… Я ведь учил его реализму, я так любил его, я верю в него, до сегодняшнего дня верю - он так одарен от природы, этот мой мальчик, Марк…

…Марк Шагал. Салфетка, на которой он - в шутку или всерьез - оставляет свой автограф, мордочку козы, несколько штрихов городского пейзажа, шутливый рисунок деревни, оценивается на "рынке маршалов" в кругленькую сумму. После Пикассо он сегодня, наверное, самый известный и самый дорогой художник на Западе.

Над обеденным столом Шагала висит картина, изображающая знакомые мне с детства горбатые улицы нашего города, а над подслеповатым домишком - синяя вывеска: "ЛАФКА".

- Почему же через "эф", Марк Захарович? - спросил я его удивленно.

- Молодой человек, пожалуйста, не учите меня, какие были тогда вывески, - по-стариковски ворчливо, с некоторым даже вызовом ответил Шагал, а в глазах его стояли слезы…

Слезы неизбывной ностальгии - тоски по далекой, брошенной в трудные годы Родине.

Во время поездок на Запад такие слезы мне приходилось видеть не раз при случайных и неслучайных встречах с людьми, в разные годы и по разным причинам покинувшими Россию…

Помню, как довелось мне увидеться с артистом "его императорского величества" театров Андреевым. Волею судеб, когда многих людей разметало по миру лихими ветрами горькой эмиграции, оказался бывший актер бывших русских императорских театров во Франции.

Когда я встретился с Андреевым, было ему за восемьдесят, но, несмотря на преклонные годы, оставался он подтянутым, бодрым, ясноглазым; голова у старика светлая - никаких провалов памяти; реакция на слова собеседника - моментальная, юношеская, сказал бы; голос - актерский, великолепно поставленный, с хорошим тембром.

В далекие, трагические для Андреева годы, после унизительных скитаний по "заграницам", женился он на француженке: пошли дети - полурусские, полуфранцузы, потом "внучки-четвертушки". Но сердце-то у него русское было, тянулся, видно, он к Родине, страдал внутренне.

Деталь - одновременно и смешная и горькая: когда мы встретились, он, стараясь, чтобы я не заметил, оторвал две пуговицы с моего пиджака - память о настоящем русском, то есть советском. И рассказывал, все время рассказывал, страшась, видно, что не сможет сказать всего, что накопилось в сердце за долгие годы эмиграции - то есть оторванности от того понятия, которое мы определяем двумя всевбирающими словами - Родина-мать. Главное, что запомнилось мне из его исповеди: ох как плохо живется русским людям на чужбине, так горько, что горше и быть не может.

- Я стар, - говорил он мне, - и нет у меня ничего такого, чтобы мог я завещать после смерти Родине. Однако я не зря попросился к вам. Есть у меня стародавний друг, мосье Леонидов, бывший администратор МХАТа. Так вот у него, у мосье Леонидофф, - на французский манер сказал старик, - сохранилась уникальнейшая библиотека по истории русского театра. Он хотел бы эту свою редкостную коллекцию книг передать в дар Харькову - он там родился.