Конкуренция между федеральными чиновниками и полпредами может стать основной причиной провала идеи федеральных округов. Федеральные министры прямо, а чаще косвенно выражают обеспокоенность попытками полномочных представителей президента в округах поставить под контроль финансовые потоки, направляемые из центра в регионы. Примерно то же можно сказать и о чиновниках Администрации президента, которые, естественно, недовольны попытками окружных начальников оказывать влияние на распределение должностей и наград федеральных служащих в регионах. Федеральные чиновники (будь то представители администрации или правительства) неоднократно доказывали свою способность отодвигать полпредов на второй план, и у них, безусловно, есть возможность блокировать активность окружного начальства в тех сферах, которые вызывают у них тревогу. Подобная форма конкуренции проявлялась и в советское время, и уже тогда она привела к полному коллапсу любимого детища Никиты Хрущева – совнархозов. Скорее всего, такая же судьба ожидает и федеральные округа.

Похоже, это осознают сегодня многие представители политической элиты России, в том числе и люди весьма лояльные президенту. Косвенным доказательством этого служит заявление спикера предыдущей Государственной думы Геннадия Селезнева о том, что "семь федеральных округов были нужны на первом этапе, когда существовала угроза распада государства", а ныне он "на месте президента страны подумал бы о том, чтобы ликвидировать их в течение ближайших полутора-двух лет" [45] .

Важным элементом реформы регионального управления, с конца 2003 года стал процесс объединения автономных округов с краями и областями как скрытая форма ликвидации вначале округов, а затем и других форм национальных автономий в России.

Состоявшийся в декабре 2003 года региональный референдум по вопросу об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в единый Пермский край представляет особый интерес, поскольку этим актом начался процесс ликвидации автономных округов. Сразу же замечу, что попытка использовать пермский референдум 2003 года в качестве модельного случая мне представляется не корректной, хотя бы потому, что у каждого национального округа своя специфика. Так, бюджет Коми-Пермяцкий АО существенно ниже, чем у Пермской области, поэтому большинство населения округа от объединения выигрывает.

Совершенно иная ситуация в большинстве ресурсодобывающих округов Западной Сибири. Так, в 2003 году доходы бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составили 23,5 млрд руб., Ханты-Мансийского (ХМАО) – 49,9 млрд руб., тогда как в бюджет Тюменской области, куда планируется со временем влить и ЯНАО и ХМАО, собрали чуть больше 20 млрд руб. [46] О том, что автономные округа практически обречены федеральной властью на включение в состав краев и областей, свидетельствует Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ" в редакции от 4 июля 2003 года (ее еще называют "редакция Д. Козака" или "закон Д. Козака").

В соответствии с этим федеральным законом автономные округа обязаны передать краям и областям 24 своих полномочия из числа тех, которые Конституция определяет как "полномочия совместного ведения", и оставить за собой только 17 полномочий, в основном связанных с расходом средств, получаемых от вышестоящих звеньев управленческой иерархии [47] . По новому закону ресурсодобывающие территории (ХМАО и ЯНАО) должны передать Тюменской области 95 % налога на добычу полезных ископаемых. Так уже было: в советское время все налоги отбирались у регионов и затем распределялись сверху без учета того, сколько регионы вкладывали в федеральный бюджет, и эта уравниловка подавляла стимулы территорий к самостоятельному развитию. О таких же последствиях в наше время, говорит представитель ХМАО в Совете Федерации Петр Волостригов: "И кому будет интересно работать, если все взять и поделить? У наших нефтяников не будет мотивации увеличивать производство промышленной продукции. Не стоит забывать о том, что нефтяные вышки стоят на землях традиционного природопользования коренных народов: хантов, манси, ненцев" [48] .

Последнее обстоятельство весьма существенно, ведь округа как раз и создавались в целях обеспечения жизнедеятельности и сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера, у которых в силу исторических обстоятельств и специфики проживания в экстремальных природно-климатических условиях оказалась пониженная способность к самозащите и к самостоятельному развитию. Далеко не все округа, но многие справлялись с задачей сохранения коренных малочисленных народов и их культуры лучше, чем другие, не специализированные субъекты Федерации.

Так, ХМАО один из немногих субъектов Федерации, Устав которого предусматривает особый порядок формирования законодательной власти округа (Думы) с учетом обязательного представительства КМНС. Уставом гарантируется избрание в Думу 5 депутатов (20 % состава) по единому многомандатному округу, которым признается территория ХМАО (ст. 37, ч. 2). Депутаты Думы, избранные по многомандатному округу, составляют Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера (Асамблея КМНС), а ее председатель является по статусу заместителем председателя окружной Думы (ст. 41, ч. 2). В новых условиях, когда округ потеряет возможность самостоятельно формировать свой бюджет, роль представительных органов коренных народов становится сугубо бутафорской. Как сказал мне один из видных деятелей движения коренных малочисленных народов севера, "теперь, как в прежние годы, придется ездить за тысячи километров обивать пороги начальства, просить помощи и получать с барского стола лишь то, что останется".

В советское время, в условиях подданнического сознания, когда народ безмолвствовал, у начальства часто возникал "зуд" по воду того, что "надо бы что-то укрупнить": поселения ли, административные районы, республики или области. Советские ученые в таких случаях обосновывали решения партии и правительства "самой объективной" в мире теорией "оптимальных размеров" некоего субъекта. Так были обоснованы "оптимальные" размеры сел, городов, районов. Но со временем практически всегда прежнее территориальное деление возобновлялось, разумеется, если субъект умудрялся выжить после эксперимента.

Об одной такой кампании – "ликвидации малых сел и хуторов" в конце советской эпохи – будут помнить не одно десятилетие спустя, потому что она сопровождалась многими бедствиями. Прежде всего, она привела к почти полной депопуляции и забросу огромных пространств сельской местности российского Нечерноземья. До сих пор заметны и этнокультурные последствия тех реформ. Например, на Севере они привели к деградации части коренных малочисленных народов, как раз той, которая переселялась из так называемых "неперспективных" малых селений в создававшиеся крупные поселки. В результате люди там от традиционной среды оторваны, к новой – не приспособлены, к тому же, поскольку рабочих мест нет, происходит коллективная алкоголизация населения "перспективных" сел. Так что эхо проводившихся в советское время административно-территориальных переделов слышится до сих пор.

Напомню, что на месте территориальных рубцов, образовавшихся после административной хирургии советских времен, загноились многочисленные этнотерриториальные конфликты (Карабахский, Абхазский, Осетино-Ингушский, Ошский и др.) По этой же причине возникли и проблема Крыма, и проблема Тузлы, и множество других больших и малых проблем. Но, даже если ничего радикального на территории не происходило, ее население страдало от укрупнений регионов. В каждом районе должны были быть школа, больница, определенный уровень инфраструктуры. Как только территория лишалась административного статуса, она лишалась и этих благ. И сегодня есть такие ниши для государственных служащих и бюджетников, которые существуют только на уровне отдельного субъекта Федерации, а при укрупнении теряются.

Одним из негативных последствий укрупнения территорий является ухудшение их управляемости. Даже в нынешних условиях, когда управленческие вопросы можно решать по телефону и по интернету, оказывается, что прямое наблюдение, надзор и заинтересованность власти в благополучии крайне существенны. Так, если взять только территорию Ханты – Мансийкого округа, то она составляет 534 тыс. кв. км, весь юг Тюменской области, где расположены автономные округа, куда более протяженный и оторван от столицы области на тысячи километров. Внутри этого безмерного пространства расположены разные природно-климатические зоны с разной экономикой, демографическими и культурными условиями. Все это требует приближения управления к человеку, однако вместо этого управляющие центры отдаляются.

Процесс поглощения округов краями и областями, и даже лишь утрата округами части своих полномочий, порождает юридические коллизии, поскольку в российской Конституции продекламировано равноправие округов с краями и областями. В Конституции не предусмотрен особый статус субъекта федерации с ограниченными правами. Отмечая эти и другие обстоятельства, например несоответствие "закона Козака" ряду других федеральных законов, власти Ненецкого автономного округа передали в Конституционный суд запрос относительно конституционности нового закона [49] .

Получается, что единственное заинтересованное лицо во всех этих укрупнениях и тогда и сейчас – это верховные чиновники.

Им проще иметь дело с меньшим количеством управляемых. Но нужно ли ломать жизнь тысяч людей только для того, чтобы упростить жизнь десятку бюрократов?

Мы еще продолжим оценку тех механизмов, с помощью которых администрации Путина удалось в невиданно короткие сроки "переломить" процесс дезинтеграции России. А сейчас стоит задаться вопросом, насколько в то время была актуальной сама задача смены стратегии управления регионами и диктовалась ли она только необходимостью борьбы с дезинтеграцией страны.

Дезинтеграция страны: реальность угроз и адекватность методов противодействия

Уже отмечалось, что с середины 1990-х годов в регионах России не было зафиксировано ни одного серьезного проявления сепаратизма, за исключением сепаратизма в Чечне, который проявляется и сегодня, в период, когда, по определению президента, "расползание государственности позади". Уже во второй президентский срок Ельцина в Кремле не выстраивалась очередь региональных лидеров за подписанием новых договоров между регионами и центром, да и те, которые были подписаны после Татарстанского договора, отличались таким уровнем декларативности прав регионов, что их не приводят в доказательство угрозы дезинтеграции даже самые ревностные сторонники централизации и унитаризма. Вся их критика сосредоточена на первом договоре 1994 года.

Устойчивость российской федеративной системы прошла проверку на прочность в период экономического кризиса 1998 года, хотя поначалу казалось, что именно он подтолкнет Федерацию к неминуемому распаду.

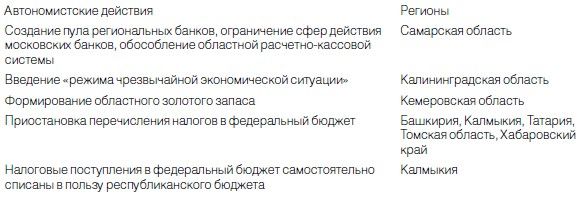

После объявления федеральным правительством дефолта практически все регионы стали предпринимать меры экономической самозащиты, которые, казалось бы, реально угрожали сохранению экономической целостности страны. Так, по материалам Госкомстата России, к сентябрю 1998 года 79 регионов ввели административное регулирование цен на продукты питания и запрет (либо ограничение) на их вывоз за пределы соответствующего региона. В прессе заговорили о том, что "продовольственный сепаратизм посильнее политического" [50] . Еще страшнее выглядели действия ряда регионов по обособлению региональной финансовой системы и отказу от перечисления налогов в федеральный бюджет (см. табл. 3).

Таблица 3. ПРИМЕРЫ ФИНАНСОВОЙ АВТАРКИИ РЕГИОНОВ В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1998 ГОДА (по материалам российской прессы)

Подобные действия дали повод известным российским политикам говорить о распаде России как чуть ли не о свершившемся факте. О реальной опасности "потерять" Россию 2 сентября 1998 года заявил исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский [51] . Вслед за ним 3 сентября такую же опасность признал красноярский губернатор Александр Лебедь [52] . Неделей позже лидер проправительственной думской фракции НДР Александр Шохин уже прямо обвинил главу правительства в том, что тот "не сумел сохранить финансово-экономическую, а значит, и политическую целостность России" [53] . Что касается публицистов и ученых, то они буквально соревновались друг с другом в мрачности прогнозов распада России. Если журналист А. Венедиктов исходил из предположения о распаде как одномоментном акте и называл 17 августа днем, "когда в России территории и регионы начинают жить отдельной жизнью от Москвы и от федеральных властей" [54] , то историк В. Логинов, признавая распад России неизбежным, отводил ему целую эпоху [55] .

В это же время получили распространение идеи введения чрезвычайных административных мер по нормализации ситуации. Губернатор Сахалина Игорь Фархутдинов предложил отменить республики и ввести губернскую форму управления [56] . Губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын предложил заполнить вакуум власти за счет создания "федеральных округов" в границах восьми региональных ассоциаций экономического сотрудничества. Это должно было, по мысли губернатора, "помочь Российскому государству, правительству и Администрации президента сформировать ту вертикаль власти, которая бы была работающей и взаимообязанной" [57] . Не правда ли, эта идея очень напоминает ту, которая впоследствии была реализована президентом Путиным в 2000 году? Те же слова про "вертикаль власти " и та же ставка на общение федеральной власти не с 89 лидерами субъектов Федерации, а с руководителями нескольких региональных округов. Правда, вместо предлагаемых восьми федеральных округов Путиным было создано семь, и не в рамках экономических ассоциаций, а в границах военных округов. Не была реализована также идея Лисицина о взаимных обязательствах центра и регионов, вместо этого была создана система прямого подчинения нижестоящих звеньев вышестоящим. Но главное не в этом.

Ни в то время, ни позднее не было никакой нужды в чрезвычайных административных мерах, поскольку в России уже сложились обычные, я бы даже сказал, классические механизмы, надежно обеспечивающие сохранение целостности Федерации.

Уже через три недели после дефолта и шока, на время парализовавшего всю систему управления, федеральная власть включила обычные правовые механизмы борьбы с экономической автаркией. И их использование привело к неожиданно быстрому успеху. Так, 23 сентября 1998 года генеральный прокурор Юрий Скуратов дал указание всем прокурорам субъектов Федерации проверить законность действий местных властей [58] , и уже на следующий день они были опротестованы. Многие должностные лица, пусть и не первые, а всего лишь исполнители, были привлечены к уголовной ответственности. Еще раньше (10 сентября) Центробанк России отозвал лицензию Банка Калмыкии, по сути, ликвидировал его. Республика дорого заплатила за попытку присвоить себе средства, предназначенные для уплаты федеральных налогов.

С "сельскохозяйственным сепаратизмом" довольно быстро и жестко расправился рынок: те края и области, которые ограничили вывоз продовольствия, в ответ перестали получать бензин и горюче-смазочные материалы (это в сентябре-то, в уборочную кампанию!), поэтому вынуждены были сами отменить свои решения. Ни в одном из регионов не удался эксперимент по административному замораживанию цен. Через два месяца после августовского кризиса, к октябрю 1998 года, от проявлений экономического сепаратизма в России не осталось и следа, и сегодня о том эпизоде помнят разве что специалисты-аналитики. Если даже чрезвычайные проблемы удалось решить обычными инструментами (правовыми и экономическими), то еще легче было таким же способом решать рутинные вопросы, скажем, постепенно устранять различия в законодательствах многих субъектов Федерации. При этом не лишен резона и вопрос о том, в какой мере асимметрия региональных законодательств в принципе представляет собой угрозу для целостности государства и нужно ли обязательно ее преодолевать. Об этом мы еще поговорим, а пока замечу, что, на мой взгляд, уже тогда вполне уверенно можно было утверждать, что период "расползания государственности" завершен.

Хочу подчеркнуть, что не считаю федеративную и национальную политику Ельцина совершенной. Прежде всего, она была стихийной, отношения с региональными элитами были неупорядоченными (преимущества зачастую получали те, кто был ближе к уху, к телу, к "семье" и т. д.), она создавала ощущение неравенства, выигрыша этнических меньшинств по сравнению с большинством. Однако я абсолютно уверен, что основную часть этих проблем можно было решить путем корректировки политики, без смены самой стратегии, которая впервые в истории России ввела в общественный оборот саму идею "общественного договора" (в формах федеративного договора, договора об общественном согласии, договоров с субъектами Федерации). Доктрина "общественного договора" неоднократно в истории служила отправной точкой на пути движения обществ к национальной гражданской консолидации. Именно по отношению к доктрине "общественного договора" новая доктрина вертикализации федеративных отношений и возвращение к традиционным командно-административным моделям управления может рассматриваться как контрреформа.

Зачем же президенту Путину в 2000 году нужно было возвращаться к идеям, возникшим в период кризиса 1998 года, и к тому же усиливать их административную жесткость, если необходимость в таких мерах отпала еще за два года до его избрания главой государства?

На мой взгляд, стратегия "вертикали власти" появилась не только в качестве ответа на проблему предотвращения дезинтеграции государства, но и как реакция на настроения большинства электората России. Избиратель хочет наведения порядка в стране, так нет ничего проще, чем имитировать его установление за счет создания федеральных округов во главе с генералами. Избиратель недоволен тем, что "региональные бароны" забрали себе слишком много власти, – в ответ делается эффектный ход по изгнанию лидеров регионов из Совета федерации. И если административные реформы оценивать в качестве политических технологий, с позиций воздействия на избирателей, то следует признать их успешными, по крайней мере поначалу.