У меня есть предчувствие, что в результате подобной работы – пусть если даже она растянется на долгие предстоящие века – количество зла, которое мы привыкли видеть и признавать в нашем мире, значительно сократиться. Кажущееся зло, которое суть ошибки или неполнота, раствориться и исчезнет, останется зло первопричинное, которое не может быть оправдано. Однако в ряде случаев, наверное, может быть прощено.

В строгом смысле, прощение человеческого зла человеком – нонсенс, определение изнутри, попытка вытянуть себя из болота за волосы. Причем нонсенс еще и двойной, поскольку неочевидно, как и чьими голосами голосовать, и является ли, скажем, американский генерал Лемей, за одну ночь сжегший заживо 300 тысяч мирных обитателей Токио (более масштабного разового смертоубийства человеческая история не ведала), героем войны или негодяем. Окончательное прощение может состояться только извне человечества – не будем рассуждать, каким именно образом, однако обратим внимание на очевидную вещь: если вышнему прощению суждено состояться, то произойти это сможет лишь на подготовленном поле. То есть после того, как человечество выполнит подготовительную работу – расчистит завалы исторического зла и попытается хотя бы какую-то неустранимую его часть понять и обозначить к прощению, если таковое возможно…

Сегодня, когда мир после затянувшейся паузы вновь погружается в усиливающуюся круговерть событий и резонансных решений, а история возобновляет свой роковой бег, чрезвычайно трудно не только рассуждать о подобного рода постисторической эсхатологии, но и признавать саму целесообразность взамен космических перспектив и конкретных тайн мироздания копаться в давно остывшей золе, оценивать, спорить, выяснять и прощать… Разве немногочисленные положительные персонажи не оценены и прощены, а темные массы молчаливых безвестных обывателей не признаны "добрым субстратом", на котором уже произросли плоды, собранные и собираемые руками избранных властителей судеб и умов? Какой смысл извлекать из забвения сонмы безвестных и безымянных, нисколько не просивших нас о своем воскрешении? Зачем расходовать силы живых, отмывая умерших от грязи старых ошибок и грехов?

Думаю, что это стоит делать хотя бы затем, чтобы самим иметь надежду на подобную же любезность. А "грязь прошлого" – это ведь во многом наша собственная грязь, неуютность и суета нашего собственного мира, освобождаться от которых нам когда-нибудь по-любому придется.

5

Если обозначенная выше перспектива имеет шанс состояться, то движение к ней будет естественным и внутреннее мотивированным, подобно наполненному глубинным огнем творчеству художника или поэта. Сегодня трудно представить, как каждый из нескольких миллиардов живущих на планете Земля установит сперва информационную, а в последующем – ментальную и духовную связь с кем-нибудь из миллиардов наших почивших предков (суммарное число живших на Земле разумных людей сопоставимо с числом живущих в XXI веке, да и в предстоящие века соотношение "мертвые-живые" обещает оставаться измеримым). Невероятно и предположить, что подобное занятие – особенно в той большей части случаев, когда оно будет обращено не к грандам, а к безвестным участникам исторического процесса, – окажется привлекательным и важным. Ведь из тех практик, что мы имеем сегодня, более-менее понятно лишь стремление американских мормонов "записывать" в собственные списки как можно большее число людей, когда либо проходивших под Солнцем, – видимо затем, чтобы в грядущем мире осуществлять над ними свое покровительство. Но покровительство, простирающееся вне времени, означает рабство, тащить которое в новый мир – омерзительно и преступно.

Чтобы тени минувшего могли воскреснуть и помочь живущим не умереть, нужны отношения не хозяина и раба, а братьев. Об отношениях подобного рода можно задумываться, но непросто подобрать пример. Хотя примеры, если покопаться, существуют: музыку великого Баха, в начале XIX века пребывавшего во всеобщем забвении (sic!), возродил для мира Феликс Мендельсон, никому и никогда не обещавший подобной любезности. А в середине XX века итальянский музыковед Ремо Джацотто, завершая многолетнюю работу над биографией столь же всеми забытого Томазо Альбинони, на основании жалких отрывков, а фактически собственноручно написал знаменитейшее Адажио соль минор – то самое, благодаря которому, безвозмездно и безымянно подаренному почитателем почившему мастеру, имя последнего отныне навсегда возвращено из небытия.

Можно попытаться предположить, что именно по подобной схеме руками и гением наших потомков должно быть и когда-нибудь будет подготовлено всеобщее воскресение мертвых, заповедованное Всевышним.

Ну а если это величайшее из чудес по каким-либо причинам отложится или же вовсе не сможет состояться в нашем несовершенном мире – что ж! Сохраняя возрожденное знание о былом, а иначе – о нашей собственной полноте во времени, поняв, признав и простив ошибки прошлого во всей его постижимой глубине, мы сможем, подобно тысячелетним кипарисам и секвойям, крепко цепляющимся за каменистые скалы на высоком океанском берегу и не склоняющим кроны под ветрами стихий, нести в себе это знание сквозь эпохи, пространства и бездны мироздания.

И это тоже будет выходом, поскольку впереди всегда может забрезжить рассвет, предваряющий новую Землю и новое Небо, пока что неведомые нам.

Часть 4. Футурология: метод и контекст

Станислав Бескаравайный. Прогнозирование развитие техники

Прогнозирование развития техники – одна из самых противоречивых областей футурологии, отягощенная как субъективными интересами заказчиков исследований, так и сравнительной слабостью методологического аппарата.

Наиболее распространенные сейчас прогнозы – это фактически опросы, которые проводит RAND Corporation и аналогичные организации. В лучшем случае такие прогнозы фиксируют наиболее значимые тенденции развития технологий или отраслей.

Использование математического аппарата прогнозирования – позволяет составлять достаточно адекватные модели объектов, которые, однако, не могут описывать период за границами качественных изменений, которые неизбежно переживает техника.

Чтобы прогнозировать развитие техники на длительный период – необходимо вскрыть то противоречие, которое будет определять конструкции технических изделий. Необходимо не угадывать отдельные черты будущих самолетов или телефонов (это футурологи делают с разной степенью удачливости), а определить основные качества новых технологий – то есть, фактически, попытаться вскрыть черты следующей парадигмы техники.

Проблеме парадигмы техники посвящены работы Г. Рополя, В. П. Каширина, В. М. Фигуровской, А. А. Чернякова. Прежде чем рассуждать о парадигме техники – в любом ее качестве – необходимо сделать два уточнения.

Во-первых: в современных условиях необходимо учитывать влияние научного знания на техническое – начиная с XVII-го века самостоятельное развитие технического знания возможно лишь в узких областях, лишенных теоретического обоснования. Но в данной работе влияние научного знания на техническое будет принято за константу;

Во-вторых: при определении понятия "парадигма техники" возникает сложность – считать ли его онтологическим (ведь описываются физически существующие машины и механизмы) или гносеологическим (поскольку речь идет о комплексах, наборах технического знания, очевидно, обладающих некоей целостностью). Необходимо задать условия существования такой двойственности.

Например, в работе "Философия техники" была предпринята попытка выделить онтологические признаки парадигмы техники.

Первый признак – использование качественно иных материалов, уровней энергоемкости процесса, температур, логистических цепочек и т. п. Второй признак – формирование собственного технологического замкнутого цикла, когда одно изобретение требует для своего воплощения другого, потом третьего, и в итоге получается комплекс технологий, которые вместе позволяют выйти на качественно новый уровень характерных величин. Так изобретение парового двигателя имело бы крайне ограниченные последствия без прядильных станков, без железных дорог (которыми, в частности, стало доставляться топливо для паровых машин), без пароходов, без развития металлургии. Третий признак – новый технологический цикл формирует собственное противоречие, характерное только для данного комплекса технического знания, которое отражается в машинах и механизмах. Причем технологический цикл можно рассматривать как попытку снятия предыдущего противоречия. Так, например, становление ядерной энергетики породило противоречие между сравнительной дешевизной производимого на АЭС электричества и одновременно чудовищными затратами на весь цикл строительства.

Перечисленные явления, которые используются в качестве признаков – должны как-то проецироваться на техническое знание, то есть "онтология" техники должна взаимодействовать с гносеологией. Каким же образом?

Так же было указано наиболее общее для современной техники противоречие между "для-себя-бытие" (когда действия техники обслуживают и развивают ее же) и "вне-себя-бытием" (сумма проявлений техники, направленных на удовлетворение человеческих потребностей). Снятие этого противоречия – определяет развитие техники в ближайшей исторической перспективе.

Но! Цель техники, связанная с обслуживанием людей, очевидным образом, конечна: достижение автотрофности техносферы означает исчезновение необходимости в человеке. Если техносфера может обслуживать себя и развиваться самостоятельно, и человек перестает быть средством, то рано или поздно он перестанет быть целью. Такой вот выверт категорического императива И. Канта. Если же брать каждую отдельную парадигму, то направления их развития бывает весьма разновекторы, и потребности техники радикально меняются. Чисто исторический подход постоянно вводит в заблуждение авторов прогнозов: смена аграрного общества индустриальным, а угля нефтью – никак не задаются на предыдущей стадии развития. Удачно спрогнозировав несущее противоречие следующей парадигмы, возможно заглянуть в будущее на десятилетия. Это важнейшая задача футурологии.

Понятно, что прогноз качественно новых явлений – всегда несет в себе долю догадки. Но если нельзя здесь и сейчас предугадать все особенности будущей парадигмы, возможно, получится указать хотя бы отдельное ее свойство?

Необходим принцип, который позволит увязать каждую отдельную парадигму, среднесрочную цель развития техносферы и некие будущие цели ("послезавтрашние" парадигмы) – в рамках единой линии развития. Он вряд ли поможет точно предсказывать характеры грядущих противоречий, но вскроет косвенные принципы становления следующей парадигмы.

Для этого необходим какой-либо постоянный, неотъемлемый признак существования техники. Как его сформулировать? Воспользуемся определением самой техники – это способ существования отрефлексированных искусственных систем.

Чтобы существовать, техника должна изменять окружающий мир. Это не может быть чисто утилитарное изменение (в смысле удовлетворения человеческих потребностей), это не может быть чисто механическое или чисто химическое воздействие – какую бы форму ограничения мы не избрали, она будет узкой. Но как постижение истины в историческом масштабе неотделимо от практики, так и для техники – сама возможность существования выражается в практике, обусловленной не противоречием с реальностью. Практика для своего продления, непрерывного продолжения во времени требует неизбежного собственного изменения, которое можно провести, лишь опираясь на все более глубокого понимание действительности.

Это то самое "раскрытие потаенности", о котором рассуждал М. Хайдеггер. Но раскрытие это не может быть отстраненным (в частностях сколько угодно, но в целом – нет). Это тождество бытия и рефлексии может обеспечивать существование техники лишь если оно формирует будущее. Техника сохраняет себя, формируя будущее.

Техника в широком смысле – включает в себя и медицину, и юриспруденцию с искусством и все другие разновидности сколько-нибудь упорядоченной человеческой деятельности. Но каждая перечисленная система отягощена набором эстетических категорий (например, музыка) или же ограничена предметом применения (медицина). Техника сама по себе не нуждается в подобных ограничениях – ограничения в гуманитарных дисциплинах определяются потребностями человека. Поэтому, когда возникает необходимость в воздействии на природу, в предметно-орудийной деятельности – тогда техника предстает в своей бесчеловечности. Образно говоря, скрипка создана, чтобы воздействовать на человека, потому ограничена (диапазоном звучания), и есть лишь посредником между замыслом музыканта и восприятием слушателем. А между молотком и горной породой – нет человека. Он – по другую сторону молотка, он лишь держится за рукоятку. Потому молоток может быть сколь угодно не эстетичен, незаконен, механизирован. Но пока он часть системы по формированию будущего, в котором могут существовать и другие молотки, и выработка породы – он есть орудием труда, и воспринимается как техника в самотождественном смысле слова.

Чем полнее и продолжительнее это формирование – тем жизнеспособнее техника. Как "мир нигде не заколочен досками", так и время не имеет конечной точки своего будущего существования (не будем здесь рассматривать возможности остановки времени из-за трансформации вселенной, изменения континуума) – следовательно, период формирования будущего можно продлять в бесконечность. Поэтому, каких бы качественных вершин не достигла техника в своем развитии – необходимость еще более полного и продолжительного формирования будущего никуда не исчезнет. Обретение сознания техносферой – лишь один из этапов бесконечного процесса самопродолжения в формировании грядущего.

Чтобы иметь возможность использовать этот принцип, необходимо классифицировать будущее, которое формирует техника.

Можно рассматривать периоды от одного кризиса техники до другого и именно так разбивать процесс развития техники на циклы. Но тогда мы снова попадаем в ловушку уже существующих представлений – той последовательности форм развития технических изделий, технологий, которую диктует нам традиционная история техники. К. Маркс обвинял многих экономистов в товарном фетишизме, когда, не понимая сути денежного обращения, они снова и снова перечисляли виды "эквивалентов стоимости" – золото, серебро и т. п. Не следует тонуть в истории материальной культуры, и, чтобы отойти от узкоисторического перечисления изобретений, надо классифицировать уровни формирования будущего: то есть показать, чем качественно отличается использование каменного рубила и станка с ЧПУ. Разумеется, последовательность таких качественных изменений сохранит некоторое сходство с историей техники. Но формирование будущего – это критерий, который позволяет сравнивать различные уровни развития технического знания.

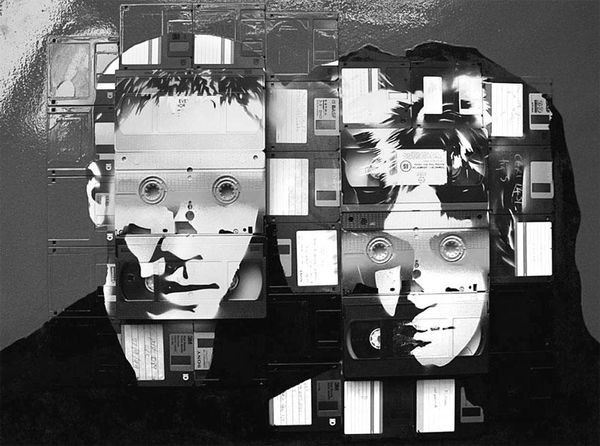

Мужчина и женщина. Картина на дискетах. Ник Джентри

То есть, чтобы классифицировать будущее для техники, необходимо классифицировать способы формирования этого будущего. Тогда, сопоставив данный конкретный способ формирования и тот период будущего, который задается, предопределяется данным способом – можно получить условную шкалу, в рамках которой можно сравнить качественно различные комплексы технического знания. Однако, есть и третий фактор – однозначность, строгость формирования будущего, которая может колебаться от стохастических воздействий, случайным образом могущих давать необходимый результат, и до фактического детерминизма в определении какого-либо аспекта будущего.

Далее: статус парадигмы техники как гносеологического или онтологического понятия. Для устранения этого противоречия технику надо рассматривать в процессе развития, а не в каждую отдельную секунду. Техническое знание в процессе своего становления не может быть совершенно отделено от технических изделий – хотя бы потому, что для приобретения нового технического знания, приходится создавать все более совершенные приборы и машины. В процессе развития любой индустрии можно наблюдать технические знания как таковые (выраженные в учебниках, инструкциях, навыках и приемах инженеров) – и комплексы технических изделий, а так же социальные структуры, которые заданы существующим уровнем технического знания. Потому парадигму техники необходимо рассматривать, как гносеологическое понятие, как некий комплекс технических знаний – специфику которого можно раскрыть, лишь обращаясь к свойствам технических изделий.

К комплексам технических изделий можно отнести техноценозы, это: "…ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная совокупность далее неделимых технических изделий-особей, объединенных слабыми связями… Взаимосвязность техноценоза определяется единством конечной цели, достигаемой с помощью общий систем управления, обеспечения и др.".

Техноструктура: "обширная иерархическая организация, объединяющая людей, владеющих техническим знанием, от рядовых инженеров до профессиональных управляющих и директоров в зависимости от функции управления и уровней принятия решений. Эта структура обладает возможностью быстро усваивать сформулированные отдельными людьми цели, ценности, задачи". Такое определение достаточно однобоко – и скорее относится к описанию корпораций. Можно сказать, что техноструктура – это социальная структура, которая обеспечивает подержание и развитие уровня технического знания путем формулировки новых целей развития общества и попыток их воплощения.