Отметим, что общая "идея" работы [179] трактовать случайные ошибки в Альмагесте как результат собственного движения звезд глубоко ошибочна. Абсурдность ее особенно наглядна на примере медленно движущихся, практически неподвижных звезд. Деление ненулевой ошибки Альмагеста в положении звезды на практически нулевую скорость ее собственного движения может дать какую угодно "бесконечно древнюю" дату наблюдения.

Фраза авторов [179] об ошибке положения ярких звезд в Альмагесте, не превышающей 0,1 градуса, то есть 6′, ни на чем не основана. Почему 6′, а не 2′ или 15′?! После всего сказанного выше о проблеме оценки точности звездных координат в Альмагесте, было бы излишним останавливаться на этом вопросе более подробно.

Авторы работы [179] не ограничились рассмотрением поведения Арктура. Они предприняли попытку датировки каталога и по другой "быстрой" и знаменитой звезде - Проциону. Цитируем: "Почти такой же результат получается и при датировке каталога Альмагеста по собственному движению Проциона, а именно - каталог Альмагеста создан в 330 году до н. э. с возможной ошибкой в 300 лет в ту или другую сторону… Датировка по Проциону является совершенно независимым подтверждением датировки по Арктуру, и обе датировки уводят нас в последние века до нашей эры" [179], с. 75–76.

Однако и здесь, как и в случае с Арктуром, авторы почему-то не учли направления движения Проциона. Посмотрим, какую "датировку" мы получим, если, следуя их "методу" проведем расчет аккуратно, учитывая реальное положение звезд на небе. Оказывается, реальная траектория движения Проциона расположена так, что грубая датировка по Проциону дает X век н. э.! См. раздел 1. Естественно, вопрос о точности этой датировки остается открытым. Таким образом, работа Е.С. Голубцовой и Ю.А. Завенягина показывает чрезвычайно низкий уровень и большое желание "подтянуть" датировку Альмагеста ко II веку.

4.6. "Вторичный анализ" датировки Альмагеста в журнале "Самообразование"

В первом номере московского журнала "Самообразование" за 1999 год [263] опубликована работа А.С. Дубровского, Н.Н. Непейводы и Ю.А. Чиканова под названием "К хронологии "Альмагеста" Птолемея. Вторичный математический и методологический анализ". В этой работе обсуждается, в частности, наша датировка каталога Альмагеста по собственным движениям звезд.

К сожалению, авторы работы [263] не смогли разобраться в необходимых вопросах астрономии. Поэтому они пришли к ошибочному заключению: датировка Альмагеста по собственным движениям "не надежна в принципе", поскольку скорости собственных движений звезд плохо известны. О них, дескать, есть большие разногласия в астрономической литературе.

Далее в [263] приводится сравнительная таблица скоростей собственного движения в "Астрономическом ежегоднике" и в каталоге [1197]. Например, читателю предлагается сравнить следующие числа, выписанные авторами [263] из указанных звездных каталогов: (-0,1098; -0,2001) по одному каталогу и (-1,155; -1,998) по другому. Это - скорости собственного движения Арктура.

Авторы работы [263] пишут по этому поводу буквально следующее: "Что касается анализа движения "быстрых" звезд, то заметим, что данные о скоростях звезд, взятые группой Фоменко из каталога… (дается ссылка на каталог ярких звезд [1197] - Авт.), для ряда звезд существенно отличаются от данных в "Астрономическом ежегоднике"" [263], с. 23.

Приведя эту замечательную таблицу на странице 24 работы [263], ее авторы приходят к следующему заключению: "Как видно из таблицы, оценка возраста каталога по собственным движениям звезд более чем сомнительна и не выдерживает критики".

Однако в этой таблице сравниваются между собой составляющие вектора скорости звезды НЕ ТОЛЬКО В РАЗНЫХ СИСТЕМАХ КООРДИНАТ НО, БОЛЕЕ ТОГО, - В РАЗНЫХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ! Что легко усмотреть хотя бы из приведенного выше примера. В одном случае взята экваториальная система координат на эпоху 2000 года н. э., а в другом - экваториальная система координат на эпоху 1900 года н. э. Это - разные системы. Несовпадение масштабов ярко видно из приведенного выше примера. По теореме Пифагора, из приведенных компонент вектора скорости Арктура нетрудно получить длину этого вектора, которая уже не зависит от системы координат. Но в первом случае она в десять раз меньше, чем во втором. Это связано с тем, что в разных каталогах используются разные масштабы для скоростей собственного движения. В одном случае используемая единица измерения составляет 1/1000 секунды в год, а в другом случае - 1 секунда за 100 лет. Эти единицы отличаются в десять раз.

Тут комментарии излишни. Ясно, что прежде, чем предлагать читателю сравнить какие-либо величины, их необходимо привести к единому масштабу.

Мы не будем здесь обсуждать собственные попытки авторов [263] датировать Альмагест. Скажем лишь, что по нашему мнению, прежде чем приступать к датировке Альмагеста, им следовало бы более глубоко разобраться в существе тех весьма непростых вопросов, которые они взялись рассматривать. Это, кстати, связано с существенными затратами времени и труда, даже для специалистов.

5. Выводы и пути дальнейшего исследования

Наш подход и краткое описание полученных нами основных результатов

5.1. Возникают три задачи: отождествление звезд Альмагеста, природа возможных ошибок, анализ точности каталога

В разделах 1–3 было сделано несколько попыток датировать Альмагест на основе цифрового материала, содержащегося в звездном каталоге Птолемея. Все эти попытки оказались неудачными. Мы подробно остановились на них по двум причинам. Во-первых, теперь читатель может лучше представить себе, в чем состоят трудности независимой "внутренней" датировки звездного каталога Альмагеста, то есть датировки, основанной только на цифровом материале каталога. Во-вторых, мы хотели обосновать постановку тех вопросов, которые будут подробно обсуждаться в последующих главах книги.

Основной вывод, который можно сделать на данном этапе, таков. Для датирования Альмагеста необходим тщательный предварительный анализ каталога. Этот анализ должен затрагивать следующие вопросы.

1. Отождествление звезд Альмагеста и звезд современного нам неба. В разделе 1 мы показали, что эта проблема не всегда решается однозначно и, вообще говоря, ее решение может зависеть от предполагаемой датировки каталога. Поэтому, прежде чем датировать каталог, необходимо выявить и отбросить все случаи сомнительного или неоднозначного отождествления звезд Альмагеста и современных звезд.

2. Природа возможных ошибок в каталоге Альмагеста. Величины ошибок в координатах звезд, характерные для Альмагеста, приводят к выводу, что уточнить в пределах исторического интервала датировку каталога Альмагеста на основе собственных движений звезд невозможно. Однако это утверждение становится, вообще говоря, неверным, если удастся обнаружить систематическую составляющую в ошибках положений звезд Альмагеста. В этом случае возникнет возможность компенсировать ее, повысив тем самым точность каталога. Вернее, выявив его истинную точность. Что, в свою очередь, может позволить все-таки датировать его.

3. Точность каталога Альмагеста, достигаемая на различных подмножествах звезд. Цель этого анализа - выделение группы звезд в Альмагесте, координаты которых должны были быть измерены Птолемеем с некоторой гарантированной точностью δ. Коль скоро такая группа выявлена, она определяет множество возможных датировок Альмагеста, а именно, возможными будут те датировки, которые позволяют добиться гарантированного уровня точности δ на звездах из этой группы. Если полученный интервал датировок окажется существенно меньше априорного исторического промежутка, то мы получим содержательную информацию о дате составления звездного каталога Альмагеста. Эта идея будет использована ниже. См. главы 5–7.

Обсудим вкратце каждый из перечисленных трех вопросов. Более подробно они анализируются в последующих главах книги.

5.2. Отождествление-распознавание звезд Альмагеста

В настоящее время существует довольно много рукописных списков и несколько средневековых изданий Альмагеста, в которых эклиптикальные координаты отдельных звезд разнятся. Большинство этих списков и изданий, - но не все! - приведены по прецессии примерно к 60 году н. э. Это означает, что если сравнить долготы звезд из данного списка или издания Альмагеста с точно рассчитанными долготами звезд на 60 год н. э., то средняя погрешность окажется равной нулю. Такое сравнение возможно в силу того, что отождествление подавляющего большинства звезд Альмагеста со звездами современного неба не вызывает сомнений.

Исходным текстом для нас являлся каталог Альмагеста, содержащий более тысячи звезд, в том виде, в котором он приведен в фундаментальном труде К. Петерса и Е. Кнобеля [1339]. В список анализируемых звезд был включен и ряд вариантов координат, приведенных в этой работе [1339]. На предварительном этапе не подвергались никакому сомнению координаты звезд Альмагеста и тот факт, что они даны в эклиптикальных координатах с приведением по прецессии к 60 году н. э.

Как уже говорилось, в работе [1339] звезды Альмагеста отождествлены с современными звездами. Тем не менее, с целью предварительного отбора звезд для последующего анализа мы сделали отождествление заново, см. главу 4. При этом, в основном, отождествления из [1339] подтвердились.

Однако мы обнаружили несколько звезд современного неба, которые в различные эпохи t отождествляются с различными звездами Альмагеста. Таковы, например, о Eri, μ Cas. Для этих звезд отождествление, принятое в [1339], получено в предположении, что наблюдения Птолемея проводились около начала нашей эры. Основывать датировку каталога Альмагеста на анализе таких звезд бессмысленно, так как мы просто придем к порочному кругу. Все такие звезды мы исключили из рассмотрения.

Заметим вдобавок, что в [1339] отождествления и координаты звезд о Eri и μ Cas считаются сомнительными.

5.3. Различные типы ошибок в каталоге

Выше показано, что на основе простого сравнения расчетных координат звезд с их координатами в каталоге Альмагеста датировку последнего определить невозможно. Это объясняется прежде всего большими погрешностями каталога Альмагеста. Поэтому к успеху может привести только тщательный учет ошибок различной природы в Альмагесте.

Будем делить ошибки на три типа: групповые, случайные и "выбросы".

К ГРУППОВЫМ ОШИБКАМ отнесем всевозможные искажения данных, возникшие вследствие измерений или пересчетов и приводящие к смещению группы звезд как единого целого на небесной сфере.

ОШИБКИ СЛУЧАЙНЫЕ носят индивидуальный характер и возникают прежде всего из-за погрешности измерения в пределах цены деления шкалы измерительного прибора. Эти ошибки характерны тем, что смещают каждую звезду на небесной сфере на случайную величину, имеющую нулевое среднее.

ВЫБРОСЫ возникают из-за непредвиденных или неизвестных составителю обстоятельств: ошибки при переписывании, рефракция и т. п. Они также действуют лишь на координаты отдельных звезд, а их величины, как правило, заметно больше точности шкалы измерительного прибора. Сами же ошибки-выбросы достаточно редки.

Наиболее важно обнаружить и компенсировать групповые ошибки. Как это можно сделать - обсуждается в главе 5, где не только даются формулы для их нахождения, но и показывается, как определять точность найденных значений.

Выявлению ошибок различного типа в координатах звезд Альмагеста посвящена глава 6. Оказывается, что в координатах звезд Альмагеста действительно содержатся значительные по величине групповые ошибки, состоящие в сдвигах соответствующих звездных конфигураций как единого целого по небесной сфере.

Значения групповых ошибок могут, вообще говоря, быть различными для различных групп звезд, например, для созвездий. Собственно, этому обстоятельству они и обязаны названием. Впрочем, мы убедимся, что в достаточно больших областях неба групповые ошибки Альмагеста и других старых звездных каталогов для различных созвездий совпадают между собой и равняются единой ошибке для всей области. Назовем такую ошибку СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ для данного каталога в данной области звездного неба.

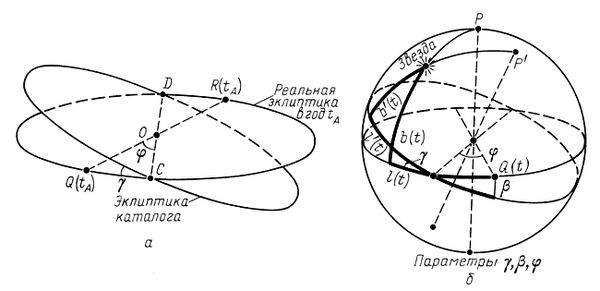

Каждый сдвиг, задающий групповую ошибку, можно описать тремя параметрами. В качестве таких параметров выберем следующие, так сказать, базовые ошибки. См. рис. 1.1 в главе 1.

Ошибка τ в положении точки весеннего равноденствия Q(tA), сделанная наблюдателем в год наблюдений TА в направлении вдоль эклиптики. Другими словами, τ - это проекция на эклиптику вектора смещения точки весеннего равноденствия каталога Альмагеста от ее истинного положения.

Ошибка β в положении точки Q(tA) в направлении меридиана. То есть, проекция вектора ошибки на эклиптикальный меридиан.

Ошибка γ в угле ε между эклиптикой и экватором. При измерении эклиптикальных координат звезды земным наблюдателем, вне зависимости от способа этого измерения, требуется предварительно определить величину угла ε между эклиптикой и экватором. Если наблюдатель совершил ошибку γ в определении этого угла, то эклиптика каталога будет повернута относительно реальной эклиптики в год наблюдений на величину γ.

Возможность групповых ошибок в Альмагесте обсуждалась многими исследователями. См., например, работы [1339], [614], [544]. Здесь мы лишь упомянем вероятные причины возникновения таких ошибок.

Ошибка τ могла быть вызвана тем, что наблюдатель или позднейший составитель каталога по тем или иным соображениям "привел" каталог к другой дате, отличной от даты реального наблюдения. Иногда такое приведение каталога служило, вероятно, методическим целям. Например, стремление привести каталог к какой-либо круглой или важной календарной дате. Иногда могло служить для намеренной маскировки подлинной даты наблюдения [614]. Иногда было просто следствием изменения начальной точки отсчета долгот. Как мы уже показали, древние астрономы могли, вообще говоря, отсчитывать долготы от различных точек на эклиптике. Изменение начала отсчета приводило, естественно, к прибавлению некоторой постоянной ко всем эклиптикальным долготам, а значит - и к изменению "датировки" каталога, если "датировать" его по прецессии долгот.

Понятно, что широта звезды не зависит от ошибки τ. Это - одна из причин большей надежности широтных координат. Именно поэтому далее мы будем работать с широтами и долготами отдельно. При учете широтных невязок достаточно лишь двух параметров, например, β и γ, задающих групповую ошибку.

Что можно сказать о величинах β и γ? Экваториальные широты звезд определяются из непосредственных наблюдений достаточно просто и точно [75]. Поэтому следует ожидать, что для аккуратного наблюдателя ошибка β должна быть достаточно малой в момент его наблюдения. Ошибка γ носит принципиально другой характер. Определение положения эклиптики является итогом достаточно сложных вычислений или результатом не очень простых измерений, см. главу 1. Следовательно, ошибка γ может оказаться существенно больше ошибки β.

В работах [544], [1339] можно найти указания на то, что в Альмагесте действительно имеется систематическая ошибка γ. Более того, некоторые исследователи Альмагеста оценивали величину этой ошибки приблизительно в 20′. Наши расчеты подтверждают это, см. главу 6.

Иногда вместо β и γ мы будем использовать параметры φ и γ, более удобные с вычислительной точки зрения. Смысл их поясняет рис. 3.14. С точки зрения широтных невязок групповая ошибка сводится лишь к неправильному положению плоскости эклиптики. Назовем его "эклиптикой каталога". Задать взаимное расположение плоскостей эклиптики каталога и реальной эклиптики на эпоху tА составления каталога можно, фиксируя угол φ между осью равноденствий QR для эпохи tА и осью CD поворота плоскости, а также фиксируя плоский угол γ между рассматриваемыми двумя плоскостями эклиптики - истинной и ошибочной. В дальнейшем мы будем параметризовать групповые ошибки, как правило, величинами φ и γ.

Рис. 3.14. Параметризация систематической ошибки в эклиптикальных координатах звезд при помощи параметров γ и φ или γ и β. В этом примере τ = 0.

Вообще говоря, составитель каталога мог сделать различную групповую ошибку в разных частях звездного неба. Причиной тому могли служить, например, перенастройка приборов, смена места наблюдения и т. п.

В главе 2 мы обнаружили семь частей звездного атласа Альмагеста, которые выделяются на звездном небе естественным образом и различаются своими "надежностными" характеристиками в Альмагесте, рис. 2.14. В главе 6 мы увидим, что эти же части неба в Альмагесте, вообще говоря, различаются также и значениями групповых ошибок и точностными характеристиками.

Отметим в заключение, что перечисленные выше причины появления групповых и прочих ошибок призваны лишь пояснить возможные механизмы возникновения ошибок. В итоге расчетов выявляются сами ошибки, но не их причины, которые могут и отличаться от указанных выше.

5.4. Обнаружение систематической ошибки в каталоге Альмагеста

После ее компенсации выясняется, что заявленная точность каталога подтверждается

Истинный момент tА составления каталога нам неизвестен. Поэтому для каждого момента Д считая его предполагаемым моментом датировки, найдем значения параметров γ(t) и φ(t). Метод нахождения представляет собой комбинацию метода наименьших квадратов и задачи регрессии на сфере. Его точностные свойства обсуждаются в главе 5.

Результаты вычислений можно представить в виде графиков γstat(t) и φstat(t), рис. 3.15. Эти графики мы получили после обработки координат звезд Альмагеста из больших частей неба. Индекс "stat" указывает, что соответствующие величины получены статистическим путем. Они представляют собой оценки параметров ошибки в положении звезд Альмагеста, которая оказалась единой для нескольких больших областей звездного неба. Оценки получены в предположении, что каталог составлен в эпоху t и поэтому являются функциями t. Будем называть эту ошибку и ее составляющие, - параметры γ(t) и φ(t), - систематическими ошибками.