Пульпа, заполняющая корневые каналы, существенно отличается от коронковой. Она построена по типу плотной соединительной ткани с преобладанием пучков коллагеновых волокон над клеточными элементами. По своей структуре корневая пульпа очень напоминает ткань периодонта, с которой она сливается в области верхушечного отверстия корня. Клеточный состав более однообразен, одонтобласты уплощенной формы располагаются в 1–2 ряда. Слоистость корневой пульпы не выражена, кровоснабжение и иннервация менее интенсивны. В корневой пульпе проходят крупные кровеносные сосуды, пульсация которых влияет на специфику соединительной ткани, окружающей эти сосуды. Отличия в структуре коронковой и корневой пульпы представляют собой вполне нормальное явление и зависят скорее всего от различий в условиях питания твердых тканей зуба в области коронки и корня. В области коронки дентин и эмаль получают питательные вещества и соли кальция почти исключительно из пульпы (если не считать проникновения некоторых веществ, в том числе части кальция, из слюны). В области же корня питание твердых тканей зуба осуществляется не только через пульпу, но и посредством диффузии питательных веществ из периодонта. Следствием этого являются уменьшение трофической роли корневой пульпы по сравнению с коронковой и изменение ее структуры. Пульсация крупных кровеносных сосудов корневой пульпы также оказывает влияние на окружающую соединительную ткань. Перечисленные различия влияют на течение заболеваний в коронковой и корневой пульпе, что необходимо учитывать при лечении зубов у собак.

Пульпа зуба имеет чрезвычайно обильное кровоснабжение. Через апикальное отверстие входят 2–3 артериолы в сопровождении нескольких нервных стволиков, и выходят 1–2 вены. Эти структуры образуют в корневом канале нервно-сосудистый пучок и обеспечивают питание и иннервацию зуба. В зависимости от породы от 1 до 4 дополнительных более мелких артериол могут входить в пульпу через дополнительные отверстия. Как правило, это отмечается у пород собак с короткой пастью. Артериолы пульпы содержат сравнительно малое количество гладких миоцитов, расположенных спирально по ходу сосудов. В месте отхождения от артериол капилляров отмечается скопление миоцитов, формирующих здесь подобие прекапиллярных сфинктеров. По ходу корневого канала от артерий отходят боковые ветви, идущие к слою одонтобластов. В области коронковой пульпы разветвление кровеносных сосудов образует густую сеть, пронизывающую все вещество пульпы. Особенно густое сплетение кровеносных капилляров образуется в субодонтобластическом слое. Отсюда капиллярные петли проникают в слой одонтобластов.

Различают капилляры с непрерывной эндотелиальной выстилкой, а также фенестрированные капилляры (4–5%). Последние обеспечивают быстрое поступление веществ, необходимых для образования предентина и кальцинирования.

Капилляры переходят в вены. Сосуды пульпы, и особенно вены, имеют очень тонкие стенки при широком просвете и чувствительны к изменению давления. Вены обычно сопровождают артериолы. В пульпе хорошо выражены артериоловенулярные анастомозы. При резких перепадах давления в пульпе они позволяют сбрасывать кровь из артериальных сосудов в венозные. При воспалительных процессах и сосудистых нарушениях в пульпе с ее тонкостенными сосудами возникают отек, гиперемия и стаз крови, приводящие к закрытию сосудов и гибели пульпы. Плотные стенки пульпарной полости, ее замкнутость при узких корневых каналах способствуют развившемуся отеку. В норме у собак в пульпе часть капилляров не функционирует, при раздражении же они наполняются кровью. Следует также учитывать, что кровеносные сосуды пульпы и периодонта берут начало от одних и тех же артерий и впадают в те же самые вены в мандибулярной и максилярной зонах.

Лимфатическая система пульпы представлена в основном лимфатическими капиллярами. Они выстланы тонким слоем эндотелиоцитов с микропиноцитозными пузырьками с большими щелями между клетками, базальных мембран не имеют. Тонкие ретикулиновые волокна в виде сети окружают лимфатические капилляры, располагающиеся преимущественно в одонтобластическом и промежуточном слоях. Лимфа поступает в мелкие собирательные, сообщающиеся между собой лимфатические сосуды. Последующие объединяются в более крупные лимфососуды, идущие в сосудисто-нервные пучки пульпы. От пульпы лимфа оттекает в лимфатические узлы головы (см. Лимфатическая система головы). Как уже сказано выше, нервные волокна проникают в пульпу вместе с сосудами через апикальное отверстие, формируя сосудисто-нервный пучок. Небольшая часть нервных волокон на своем пути через пульпу корня отделяет от себя боковые веточки, участвующие в иннервации слоя одонтобластов и кровеносных сосудов корневой пульпы. Однако наиболее обширные разветвления нервных стволиков так же, как и кровеносных сосудов, происходят при переходе из корневой пульпы в коронковую, а также в самой коронковой пульпе. Пучки нервных волокон, продолжая ветвиться, делятся на все более тонкие веточки, которые направляются в периферические отделы коронковой пульпы и образуют здесь густое сплетение.

Исследования Л.И. Фалина показали, что в пульпе имеется большое количество рецепторных окончаний. Часть из них связана с иннервацией одонтобластов и дентина, а часть – с иннервацией соединительной ткани и сосудов пульпы. Все они являются разветвленными кустиками с большой площадью ветвления. Среди них выделяются поливалентные сосудисто-тканевые окончания. Больше всего окончаний обнаружено в области рогов пульпы. Согласно данным физиологических исследований рецепторы пульпы отвечают болью на раздражение независимо от характера действующего агента (давление, различные температурные воздействия, химические раздражители). Исследования последних лет обнаружили в пульпе и эффекторные окончания со всеми характерными синаптическими элементами.

В последние годы с помощью электронномикроскопических исследований в некоторых дентинных канальцах наряду с отростками одонтобластов обнаружены тончайшие волокна, которые идентифицированы как нервные терминали. При этом предполагают, что они не воспринимают раздражение, а являются эфферентными, регулирующими активность одонтобластов. В то же время известно, что при препарировании полости зуба у животных и человека возникают сильные болевые ощущения. Имеются разные точки зрения по поводу их происхождения. Наиболее обоснованной представляется точка зрения шведского ученого М. Браннстрома. Согласно его теории, возникновение боли при обработке твердых тканей зуба зависит от изменения гидродинамических условий или давления в дентинных трубочках. В связи с чем происходит перемещение содержимого дентинных канальцев и, в частности, отростков одонтобластов. А вслед за этим процесс переходит на нервные элементы пульпы, связанные с одонтобластами.

Пульпа молочных зубов больше по объему, так как располагается в более крупной пульпарной камере с длинными пульпарными рогами в отличие от пульпы постоянных зубов. Следует учитывать, что в молочных зубах щенят пульпа располагается ближе к наружной поверхности, так как слои эмали и дентина более тонкие, апикальные отверстия и корневые каналы более широкие. Различия корневой и коронковой пульпы значительно менее выражены. В целом соединительная ткань пульпы молочных зубов более гидрофильная и рыхлая со сниженным содержанием волокон и более заметным разнообразием и многочисленностью клеточных элементов, особенно в центральном слое.

В пульпе молочных зубов очень хорошо выражен сосудисто-нервный пучок. При резорбции молочных зубов клетки их пульпы являются источником образования кластов – гигантских многоядерных клеток, напоминающих остеокласты. Эти клетки резорбируют предентин и дентин, начиная с корня. В постоянных зубах большую часть жизни собаки происходят возрастные изменения, в том числе и в пульпе зуба. Параллельно стиранию зубов идет непрерывное отложение дентина в течение жизни животного, что приводит к уменьшению и изменению пульпарной полости со сглаживанием ее рогов.

Иногда пульпарная полость исчезает, заполняясь заместительным дентином. Вскрытия пульпарной полости не происходит даже при выраженном процессе стирания коронки, поскольку образующийся заместительный дентин со стороны одонтобластов также подвергается стиранию. Отложение дентина у старых животных усложняет препарирование зуба и прохождение канала. В рыхлой соединительной ткани пульпы значительно возрастает количество коллагеновых волокон, снижается растворимость коллагена. Одновременно нарастает дегидратация пульпы в результате изменения состава и свойства гликозаминогликанов ее основного вещества.

С другой стороны, уменьшается количество клеток в слоях пульпы. Уменьшается число рядов одонтобластов и содержание в них клеток, а также их размеры. Клетки становятся кубическими, в них снижается количество органелл синтетического плана. Заметно уменьшается количество молодых фибробластов, активно участвующих в синтетических процессах. Менее разнообразным становится клеточный состав пульпы. В части клеток проявляются деструктивные изменения. Уменьшается количество миелиновых и безмиелиновых нервных волокон и нервных окончаний. Элементы сосудистого субодонтобластического сплетения редуцируюстя одновременно с регрессивными процессами в нервном аппарате. Уменьшается просвет сосудов. У части сосудов стенки склерозируются.

Поддерживающий аппарат зуба. Пародонт

Пародонтом называют опорно-удерживающий аппарат зуба, куда входят цемент, периодонт, костная альвеола и десна. Все это позволяет зубу не только крепко держаться в десне ротовой полости, но и выполнять свои функции.

Цемент (cementum) – твердая обызвествленная ткань зуба, которая покрывает дентин корня на всем его протяжении, начиная от шейки зуба, где его толщина наименьшая (20–50 мкм), и до вершины корня, где он достигает наибольшей толщины (100-1500 мкм и более), особенно в корнях и молярах.

В области шейки зуба (60–70% случаев) цемент частично покрывает эмаль или контактирует с эмалью (в 10% случаев) в зависимости от породы собак. Локализация цементо-эмалевой границы может существенно варьировать в разных зубах и на различных поверхностях зуба.

По своей структуре и химическому составу цемент напоминает грубоволокнистую кость. Но в отличие от кости цемент не содержит кровеносных сосудов, и его питание осуществляется диффузно из сосудов периодонта. Содержание минеральных солей в цементе приближается к таковому в кости и доходит до 50–60% (в основном это фосфаты кальция в виде кристаллов гидроксиапатита). Среди органических веществ преобладает коллаген. Если в кости процессы постоянной перестройки представлены резорбцией и образованием кости, то цемент в норме не резорбируется, а лишь ритмически откладывается в течение всей жизни на поверхности корня зуба. Откладываясь в области верхушки корня, он обеспечивает сохранение длины зуба при стирании эмали с возрастом собаки (пассивное прорезывание зуба). При этом наблюдается картина обнажения корня зуба и выдвижение его над поверхностью края челюсти. У собак язычная сторона корней зубов характеризуется большей толщиной откладываемого цемента, чем вестибулярная. Отложение цемента у сук более выражено, чем у кобелей. Постоянное отложение молодой менее обызвествленной цементоидной ткани (прецемента) на более глубокие слои цемента приводит к формированию слоистой структуры клеточного цемента в виде широких пластин. Эти пластины накладываются друг на друга, отграничиваясь непрерывными параллельными линиями роста, имеющими волнообразный ход.

Различают бесклеточный, или первичный, цемент, и клеточный, или вторичный. Бесклеточный цемент не содержит клеток, имеет нечеткую границу с дентином (в отличие от клеточного), близко расположенные линии роста. В ходе формирования корней он развивается первым и в некоторых зубах полностью покрывает тонким слоем шейку зуба и корень зуба (чаще нижние передние резцы).

В большинстве же зубов бесклеточный цемент покрывает шейку зуба, а также поверхности корней верхней части зубов. Кроме того, в первичном цементе содержится больше неорганических веществ, чем во вторичном. Клеточный цемент располагается на апикальной части корней зубов, а также в бифуркации у многокорневых зубов, непосредственно покрывая дентин или распределяясь поверх бесклеточного цемента. Клеточный цемент содержит особые клетки – цементоциты. Его межклеточное обызвествленное вещество состоит из основного аморфного вещества и коллагеновых волокон. Одни из них идут параллельно поверхности цемента. Другие, более толстые, пересекают толщу цемента в радиальном направлении и продолжаются в периодонт, а затем в виде прободающих (шарпеевских) волокон входят в состав костной альвеолы. Из периодонта в цемент направляются пучки коллагеновых волокон, внедряющиеся в цемент. В местах их внедрения цемент имеет вид возвышений, в центре которых имеются углубления, где и локализуются эти волокна. Радиальные коллагеновые волокна цемента с внутренней стороны проникают в дентин, где сливаются с радиальными коллагеновыми волокнами дентина.

Отростчатые клетки цемента – цементоциты, клетки сходны по структуре с остеоцитами. Тела клеток локализуются в полостях (лакунах), а их отростки – в канальцах. Отростки цементоцитов связаны щелевидными контактами (нексусами) и направлены преимущественно в сторону периодонта, из сосудов которого путем диффузии они получают питание. С другой стороны, отростки цементоцитов анастомозируют с дентинными канальцами. Это обстоятельство следует учитывать при поражении пульпы, нарушении в ней кровообращения как источника жизнеобеспечения дентина, цементоциты имеют крупное ядро, характеризуются умеренным развитием органелл. Цементоциты глубоких слоев цемента, удаленные от источника питания, гибнут. С поверхности откладываются новые слои цемента. Замурованные в нем клетки, находясь в более близком соседстве с сосудами периодонта, сохраняют признаки функциональной активности до тех пор, пока не будут оттеснены слоями вновь образованного цемента. На поверхности цемента, в периферических участках периодонта вокруг корня зуба располагаются цементобласты. Их активная деятельность приводит к образованию цемента. В месте отложения клеточного цемента часть цементобластов замуровывается в нем и превращается в цементоциты. Там же, где строится бесклеточный цемент, цементобласты отодвигаются от выработанного ими межклеточного вещества кнаружи.

У старых животных и собак декоративных пород отложение цемента может сопровождаться сужением апикальных отверстий и их закрытием. На верхушках корней зубов, утративших своих антагонистов, компенсаторно возникает так называемый гиперцементоз бездействия. В патологических условиях наблюдается избыточное отложение цемента, что приводит к гиперцементозу. У собак различают гиперцементоз диффузный, генерализованный и локальный. Диффузный гиперцементоз с гиперотложением цемента по всей поверхности корня наблюдается, например, при хронических инфекционных процессах в области корня зуба. Это может способствовать сращению корня с костной альвеолой. При удалении такого корня может произойти отлом стенки альвеолы. Генерализованный гиперцементоз представляет собой гиперотложение цемента во всех зубах.

Локальный гиперцементоз характеризуется возникновением шипов или телец, чаще шарообразной формы, нередко имеющих слоистое строение, на латеральных поверхностях или в области бифуркаций корней. Эти образования называются цементиклями и состоят из вещества цемента. Развиваются они, по-видимому, за счет цементобластов. Среди цементиклей некоторые авторы различают псевдоцементикли – подвергшиеся обызвествлению эпителиальные островки Малассе (остатки эпителиальных клеток мезенхимы зубного мешочка). Появление цементиклей связывают с чрезмерной нагрузкой на перицемент при жевании корма или при дрессировке животного на задержание.

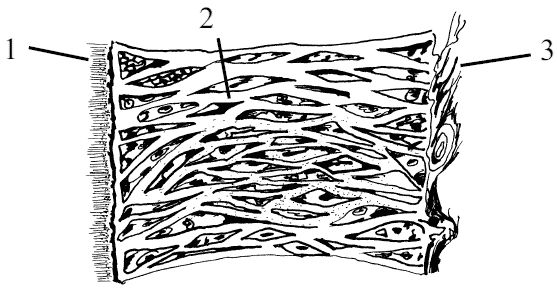

Периодонт (periodontium), или перицемент, представляет собой связку, позволяющую удерживать корень зуба в зубной альвеоле. Эта связка состоит из большого количества толстых пучков коллагеновых волокон, натянутых в щелевидном периодонтальном пространстве между альвеолярным отростком и цементом корня. Таким образом, периодонт образован плотной волокнистой соединительной тканью, состоящей из клеток и хорошо развитого межклеточного вещества с пучками коллагеновых волокон и основным аморфным веществом. Однако в промежутках между пучками коллагеновых волокон имеются прослойки рыхлой соединительной ткани, в которых проходят кровеносные и лимфатические сосуды и нервные элементы. В этой рыхлой соединительной ткани среди коллагеновых волокон можно встретить небольшое количество тонких эластических волокон. В самих же пучках коллагеновых волокон они отсутствуют. Кровеносные сосуды перицемента анастомозируются с сосудами десны, костей и костномозговых пространств челюсти животного. Этому содействует большое количество отверстий в стенках альвеол, через которые периодонтальная щель оказывается тесно связанной с костномозговыми пространствами челюсти (рис. 30).