В силу этого пограничная линия (фронт минерализации), отделяющая обызвествленный дентин зуба от необызвествленного, имеет резкий, неровный, волнообразный ход. Эта зона необызвествленного дентина носит название предентин. Предентин – место постоянного роста дентина. Рост дентина, как известно, не прекращается и в зубах взрослой собаки, продолжаясь на протяжении всей ее жизни. Это обстоятельство приводит к постепенному сужению пульпарной полости зуба. В предентине содержатся тропоколлаген, коллаген I типа, гликозаминогликаны, протеогликаны, фосфопротеины, гликопротеины, продуцируемые одонтобластами. Коллагеновые фибриллы, переплетаясь, идут параллельно границе околопульпарного дентина и предентина и перпендикулярно отросткам одонтобластов.

Как уже сказано выше, отложение дентина в зубе собаки происходит на протяжении всей ее жизни. У взрослой собаки, по сравнению с молодой, дентин формируется в более замедленном темпе. Дентин, возникший после того, как зубы прорезались и начали функционировать, называют вторичным. Он отличается от первичного, образовавшегося в процессе развития зуба, не только более медленными темпами роста, но и менее правильной структурой. Это выражается в менее упорядоченном ходе меньшего количества более узких дентинных канальцев и коллагеновых фибрилл, а также в нарушениях характера обызвествления. Нередко отложение вторичного дентина отделяется от ранее образованного (первичного) темной линией усиленного обызвествления. Отмечается неравномерность отложения вторичного дентина – большая в крыше пульпарной полости и боковых стенках и меньшая в области дна в многокорневых зубах. При физиологическом стирании зубов у собак происходит отложение вторичного дентина, вызывающее некоторое уменьшение пульпарной полости. В отдельных случаях у мелких пород собак дело может доходить до полной облитерации полости пульпы. Имеются половые различия в образовании вторичного дентина. Так, у сук формирование вторичного дентина идет медленнее, чем у кобелей.

При разрушении эмали или повышенной ее стираемости, когда дентин быстро обнажается (кариес, травма зуба), идет раздражение отростков одонтобластов. Это приводит к образованию вторичного заместительного дентина.

Этот дентин некоторые авторы называют третичным, иррегулярным, в отличие от описанного выше физиологического, регулярного. Вторичный заместительный дентин откладывается в тех участках пульпы, которые соответствуют области повреждения тканей зуба, т. е. локально.

Образующийся при этом дентин менее минерализован и имеет обычно довольно пеструю картину. Наряду с канализированными участками имеются участки, лишенные канальцев и состоящие только из основного вещества. Нарушается расположение коллагеновых волокон. Поэтому такой дентин называют "иррегулярным", т. е. лишенным правильного строения. Вторичный заместительный дентин образуется в среднем через 20–30 дней после оголения дентина. Средняя скорость его образования – 1,4 мкм в сутки. Однако скорость образования вторичного дентина неодинакова и зависит в значительной мере от различий в скорости распространения патологического процесса. При быстром развитии кариеса пульпа не успевает образовать достаточное количество вторичного дентина, чтобы предотвратить распространение инфекции. И напротив, при медленном развитии кариеса одонтобласты вырабатывают определенное количество вторичного дентина, который препятствует в течение определенного времени проникновению процесса в пульпу. Этому также способствует нередко наблюдающееся склерозирование – отложение извести в дентинных канальцах. При патологическом стирании зубов в связи с их функциональной перегрузкой или в силу каких-то нарушений минерального обмена вся коронка может стереться вплоть до десны. Однако если процесс стирания идет медленно, то вскрытия полости зуба не происходит. Это объясняется тем, что по мере стирания коронки пульпарная камера постепенно заполняется вторичным дентином, который сам подвергается стиранию.

При кариесе, повышенной стираемости зубов или в результате травмы зуба нередко наблюдается гибель части одонтобластов и закупорка внутренних пульпарных концов соответствующих дентинных канальцев иррегулярным дентином. Содержимое таких канальцев с отростками одонтобластов подвергается распаду, и полость их заполняется воздухом и другими газообразными веществами. Вследствие этого такие канальцы на шлифах кажутся черными в проходящем свете и называются "мертвыми путями".

У старых собак или собак с нарушенным минеральным обменом можно наблюдать картину, когда верхушка коронки зуба (редко тело коронки) становится не белого цвета, а матового. Цвет имеет как бы полупрозрачный вид. Это обстоятельство связано с изменением строения дентина и получило название "прозрачный дентин", или "склерозированный дентин". Это связанно с тем, что соли кальция откладываются не только в основном веществе, но и в отростках дегенерирующих одонтобластов и вокруг них. Обызвествление может сначала захватить периодонто-бластические пространства, а потом распространиться и на отросток одонтобласта. Процесс может начаться также с обызвествления отростка, а затем привести к обызвествлению периодонтобластического пространства. В результате происходит облитерация, т. е. полное закрытие просвета некоторых групп дентинных канальцев. При этом дентин теряет проницаемость. Из-за пропитывания канальцев и их содержимого солями извести показатели преломления канальцев и окружающего их вещества выравниваются. Поэтому такие участки коронки кажутся прозрачными.

Пульпа

Пульпа, или мякоть зуба (pulpa dentis), заполняет полость коронки зуба и корневых каналов (коронковая и корневая пульпа зуба). Общие очертания пульпарной камеры в известной мере повторяют контуры зуба. Так, на жевательной поверхности коронки, соответственно расположению жевательных бугорков, пульпа образует выступы, носящие название "рогов пульпы".

Пульпа имеет мезенхимальное происхождение. Это отражается на ее структуре и функциях в норме и при патологии.

Функции пульпы весьма разнообразные:

1) дентинообразующая, за счет расположенных в ней одонтобластов;

2) трофико-сенсорная, за счет сосудов и большого количества нервных элементов;

3) защитная, благодаря наличию макрофагов и лимфоцитов, других клеток, участвующих в местных иммунных и воспалительных реакциях, наличию гистогематического барьера и способности к образованию заместительного дентина.

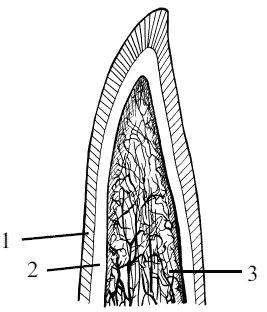

Существуют компесаторно-адаптационные реакции пульпы, которые выражаются в ее противозастойных свойствах, в первую очередь за счет обильного микроциркулярного русла с наличием артероивенулярных анастомозов и высокой поглотительной способности эндо-телиальных клеток. В силу перечисленных причин депульпированный зуб не может длительное время выполнять функциональные нагрузки живого зуба с неповрежденной пульпой (рис. 29).

Рис. 29. Кровеносные сосуды в пульпе зуба собаки: 1 – эмаль, 2 – дентин, 3 – пульпарная полость с пульпой

Пульпа зуба представлена своеобразной рыхлой соединительной тканью. В ее состав входят клетки и межклеточное вещество с волокнистыми структурами (коллагеновыми, аргирофильными волокнами) и аморфным веществом. Ткань пульпы хорошо кровоснабжается и ин-нервируется. Своеобразие рыхлой соединительной ткани пульпы состоит в слоистом расположении клеточных элементов и большом количестве студенистого аморфного вещества. Клеточный состав пульпы зуба собаки многообразен. Он представлен специфическими для пульпы клетками – одонтобластами, а также фибробластами, малодифференцированными клетками, макрофагами, антиген-представляющими дендритными клетками типа Лангерганса, лимфоцитами, плазматическими, тучными клетками, гранулоцитами крови (эозинофилами).

Одонтобласты (клетки первого периферического слоя пульпы) представляют собой терминально дифференцированные клетки. Тела одонтобластов располагаются по периферии пульпы. Их длинные ветвящиеся отростки, отходящие от суженных апикальных частей тел одонтобластов, лежащих в пульпе, идут в дентин. Тела одонтобластов могут иметь грушевидную, призматическую или кубическую форму и характеризуются базофилией цитоплазмы. В клетках хорошо развиты синтетический аппарат и митохондрии, обеспечивающие его деятельность, секреторные гранулы с преколлагеном и протеогликанами, гранулы гликогена и липидов. Многочисленные элементы цитоскелета локализованы по длинной оси клетки. Активные одонтобласты содержат кальций, фосфор и калий. В отростках одонтобластов органелл меньше, чем в теле. В отростках и цитоплазме этих клеток выявляется щелочная фосфотаза, указывающая на участие их в обызвествлении дентина. На поверхности плазмолеммы имеются рецепторы к ряду биологически активных веществ.

Одонтобласты и их отростки играют важную роль в питании зуба и доставке минеральных солей к дентину и эмали. Одонтобласты сохраняются в пульпе взрослой собаки в течение всей ее жизни. При этом они постоянно осуществляют свою дентинообразующую функцию, хотя и не интенсивно, как это происходит в период развития зуба. Доказательством этого у животного может служить наличие в сформированном зубе слоя предентина, прилегающего непосредственно к пульпе, к ее наружному одонтобластическому слою.

С возрастом собаки по мере утолщения дентина и уменьшения размеров полости пульпы меняются расположение одонтобластов и их форма. В развивающемся зубе они лежат в один слой, в зубе взрослой собаки – в несколько слоев, особенно в рогах пульпы.

Одонтобласты связаны между собой, а также с фибробластами и малодифференцированными клетками межклеточными соединениями, в частности десмосомами, плотными и щелевыми контактами, что позволяет осуществлять барьерные и транспортные функции как между пульпой и дентином, так и внутри пульпы.

Среди клеток пульпы наиболее многочисленными являются фибробласты. Их много в промежуточном слое коронковой пульпы. В основном это отростчатые клетки со светлым ядром и крупными ядрышками. Фибробласты пульпы различаются по своей активности и функциям. С возрастом животного количество фибробластов с высокой синтетической активностью уменьшается. Фибробласты объединены друг с другом и с одонтобластами в трехмерную сеть. При воспалении (пульпите) фибробласты принимают участие в образовании фиброзной капсулы, окружающей очаг воспаления. Плазмо-лемма фибробластов содержит рецепторы, опосредующие влияние регулирующих факторов. Помимо фибробластов, в пульпе зуба имеется большое количество макрофагов. Эти клетки имеют овальную и веретеновидную отростчатую форму, четкие контуры, компактное ядро, электронно-плотную цитоплазму с вакуолизированной структурой, с большим количеством включений и лизосом. Макрофаги содержат органеллы, синтезирующие ферменты для расщепления чужеродного белка, и биологически активные вещества. Клетки обладают большой поглотительной способностью. Они захватывают и переваривают погибшие клетки, компоненты межклеточного вещества, микроорганизмы, участвуют в поддержании гомеостаза пульпы, в ее обновлении, в воспалительных и иммунных реакциях как антиген-представляющие и эффекторные клетки. В развивающемся зубе макрофаги раньше всего появляются в области верхушки зубного сосочка, где начинается дифференцировка мезинхимного зубного сосочка. По мере созревания и дифференцировки мезенхимы зубного сосочка и превращения ее в пульпу различия между коронковой и корневой частями пульпы постепенно исчезают.

У собак 3–7-летнего возраста большое количество макрофагов локализуется в центральном слое пульпы. По мере старения животного количество макрофагов в пульпе уменьшается.

В периферических слоях коронковой части пульпы, в рогах пульпы, около одонтобластов и по ходу сосудов располагаются дендритные клетки с большим количеством ветвящихся отростков. В их цитоплазме много пиноцитозных пузырьков и лизосом. Эти клетки близки по строению к клеткам Лангерганса эпителия кожи и слизистых оболочек. По мере дифференцировки пульпы их число нарастает. Установлено, что дендритные клетки поглощают антигены и после процессинга "представляют" их лимфоцитам. Имеются данные, что их в 4 раза больше, чем макрофагов. По своему влиянию на пролиферацию Т-лимфоцитов они во много раз превосходят макрофаги. По современным представлениям популяция дендритных клеток с макрофагами составляет 8% всех клеточных форм пульпы.

В периферических слоях пульпы имеется небольшое количество лимфоцитов, в основном малых. Среди Т-лимфоцитов встречаются разные субпопуляции: супрессоры, хелперы, цитотоксические. Что касается В-лимфоцитов, то в пульпе, особенно при воспалении, обнаруживаются их активированные формы – плазматические клетки (конечные стадии дифференцировки В-лимфоцитов), синтезирующие иммуноглобулины – антитела, обеспечивающие гуморальный иммунитет. Немногочисленные тучные клетки пульпы локализуются вблизи сосудов, чаще в коронковой части. Полагают, что у собак их количество резко возрастает при воспалительных, иммунных реакциях. Некоторые авторы считают, что тучные клетки имеются только у щенков, а у взрослых животных в норме они вообще отсутствуют. Тучные клетки содержат в цитоплазме многочисленные метахроматические окрашивающиеся гранулы гепарина, гистамина и других биологически активных веществ и ферменты. При их дегрануляции увеличивается проницаемость сосудов, возникают локальные отеки, влияющие на просвет сосудов; ферменты вызывают разрушение тканевого матрикса. Малодифференцированные клетки мезенхимной природы в основном располагаются в субодонтобластическом слое. Эти отростчатые клетки со слабым развитием органелл могут дифференцироваться в одонтобласты и фибробласты. Снижение регенеративной способности с возрастом животного связывают с уменьшением этих клеток. К особенностям строения пульпы относится слоистое расположение ее клеточных элементов. Различают 4 слоя: одонтобластический периферический, слой, бедный клетками, промежуточный – субодонтобластический и центральный.

Наружный периферический слой, прилежащий к предентину, образован 1–8 слоями тел одонтобластов. За ним располагается слой, бедный клетками, или слой Вейля. Он состоит главным образом из волокон и клеточных отростков. В этом слое находятся сеть нервных волокон и кровеносные капилляры. Слой хорошо выражен в коронковой пульпе и отсутствует в корневой. Слой, бедный клетками, имеет вид тонкой светлой полоски между слоем одонтобластов и следующим (третьим) слоем – промежуточным, или субодонтобластическим. Некоторые авторы склонны считать этот слой артефактом, который проявляется в процессе действия фиксаторов на пульпу при изготовлении гистологических препаратов.

Субодонтобластический слой состоит из большого количества отростчатых звездчатых малодифференцированных клеток мезенхимной природы. Они способны транспортироваться в одонтобласты, поэтому их называют преодонтобластами. Малодифференцированные клетки синтезируют коллаген и гликозамины аморфного вещества. В промежуточном слое имеются также фибробласты, лимфоциты, макрофаги. Соединительная ткань центрального слоя пульпы содержит звездчатой и веретенообразной формы фибробласты, лежащие более рыхло, чем в предыдущем слое. Здесь также имеются макрофаги. Сосуды микроциркуляторного русла окружены адвентициальными клетками.

Аморфное вещество соединительной ткани пульпы включает в себя воду, ионы, коллаген, гликозаминогликаны, протеогликаны и гликопротеины. Среди гликозаминогликанов преобладает гиалуроновая кислота, имеются хондроитинсульфаты и дерматансульфаты. Гликозаминогликаны соединены с белками и протеогликанами. Гликопротеины в основном представлены фибронектином, связывающим клетки с внеклеточным матриксом. Волокна межклеточного вещества представлены коллагеновыми волокнами с коллагеном I типа и ретикулиновыми (преколлагеновыми, аргирофильными) волокнами с коллагеном III типа. Эластических волокон в рыхлой соединительной ткани пульпы у собак не обнаружено. Однако имеется небольшое количество незрелых эластических волокон – окситалановых. Их больше в периферических слоях пульпы, иногда они проходят между одонтобластами и нередко связаны с кровеносными сосудами. Ретикулиновые волокна, переплетаясь, формируют сетчатые структуры в пульпе. Наиболее распространены эти волокна по периферии пульпы. Коллагеновые волокна в коронковой части тонкие и не образуют толстых пучков. Некоторое сгущение коллагеновых и аргирофильных волокон отмечается лишь вдоль стенок кровеносных сосудов пульпы.