Углеводы. Свыше половины энергии, необходимой для нормальной жизнедеятельности, организм человека получает с углеводами. Они содержатся преимущественно в продуктах растительного происхождения. Из животных продуктов углеводы имеются в молоке (в виде молочного сахара) и в печени. Чистые углеводы – крахмал и сахар – получают путем промышленной переработки продуктов. Натуральным продуктом, состоящим исключительно из углеводов, является мед. Большое количество углеводов в виде крахмала содержится в хлебе, крупах, картофеле, а в виде сахаров – в сахаре, кондитерских изделиях, сладких сортах плодов и ягод. Углеводы имеют исключительно важное значение для деятельности мышц, нервной системы, сердца, печени и других органов, играют большую роль в процессах обмена веществ (в организме они частично откладываются в виде животного крахмала в печени и мышцах). Они необходимы для нормального усвоения организмом жиров. При отсутствии в рационе углеводов пищевые жиры усваиваются не полностью. Продукты неполного сгорания жиров вредно влияют на здоровье. Однако избыточное употребление углеводов также может принести вред здоровью, способствовать развитию атеросклероза, сахарного диабета, нарушению нормальной деятельности нервной системы, снижению сопротивляемости организма инфекциям. У детей вследствие перекармливания их кашами, сахаром, кондитерскими изделиями могут возникнуть нарушения обмена веществ, диатезы, кариес зубов. Потребность в углеводах определяется величиной энергетических затрат. Чем интенсивнее физическая нагрузка, больше объем мышечной работы, тем значительней потребность в углеводах.

Суточную потребность взрослого человека в углеводах можно обеспечить включением в рацион двух блюд из круп, макарон или бобовых, блюд или гарнира из картофеля или овощей, 400–500 г хлеба и около 90–100 г сахара и сладостей. Сладкие блюда следует есть после еды, т. к. они вызывают чувство насыщения; употребление сладкого перед основной едой ухудшает аппетит.

Клетчатка. В растительных продуктах наряду с углеводами, обеспечивающими организм энергией, содержатся т. н. непищевые углеводы, в т. ч. клетчатка, которая усваивается примерно на 25 %. Она содержится главным образом в хлебе из муки грубого помола, в овощах, зелени, фруктах. Большое количество клетчатки в некоторых пищевых продуктах снижает их усвояемость. Однако клетчатка важна в питании – она способствует нормальной функции кишечника: раздражая стенки кишок, она вызывает их движение – перистальтику. При употреблении пищи, лишенной клетчатки, перистальтика ослабевает, что способствует возникновению запоров.

Серый пшеничный и ржаной хлеб, а также овощи должны повседневно входить в меню человека. Кроме того, что сырые овощи и фрукты представляют большую питательную ценность, они важны также и тем, что содержат пектиновые вещества, способствующие лучшему опорожнению кишечника. Пектиновые вещества уменьшают содержание гнилостных бактерий в кишечнике, захватывают ядовитые вещества и способствуют выведению их из организма. Много пектиновых веществ в тыкве, редисе, капусте, крыжовнике, вишне, яблоках.

Жиры снабжают организм энергией. Они необходимы для обеспечения нормального усвоения организмом белков, некоторых минеральных солей, а также жирорастворимых витаминов. Присутствие жиров в пищевом рационе придает различным блюдам высокие вкусовые качества и тем самым возбуждает аппетит. Жиры, поступающие с пищей, частично идут на создание жировых запасов. Однако ожирение наступает не столько из-за употребления жиров, сколько из-за избыточного употребления углеводов. Это необходимо учитывать людям, склонным к полноте.

Удовлетворение потребности в жирах зависит от вида и качества жира. Установлена взаимодополняемость животных и растительных жиров.

Наиболее благоприятный в биологическом отношении баланс создается, когда суточная потребность в жирах удовлетворяется за счет приема с пищей 70 % животных и 30 % растительных жиров. Нормы жиров в пищевом рационе рассчитывают с учетом возраста, характера трудовой деятельности, традиций национальной кухни и климатических особенностей. При нормировании жиров в суточном пищевом рационе предусмотрено 35 г жиров на каждую 1000 ккал. Избыточное потребление жиров неблагоприятно действует на деятельность нервной системы, кроветворные функции, ухудшает аппетит и мешает усвояемости пищи. В пищу употребляют различные животные жиры, в т. ч. молочный жир, главным образом из коровьего молока (сливочное или топленое масло), а также жиры растительного происхождения (подсолнечное, соевое, оливковое и другие масла).

Жироподобные вещества. В состав пищевого рациона входят также жироподобные вещества – холестерин и лецитин.

Холестерин играет большую роль в жизнедеятельности организма, в частности в деятельности нервной системы. Он содержится в значительном количестве в животных жирах, яичных желтках, икре, мозгах, печени, почках. Однако избыточное употребление этих продуктов способствует нарушению функции печени, образованию желчных камней, развитию атеросклероза.

Лецитин стимулирует развитие растущего организма, кроветворение, благоприятно влияет на деятельность нервной системы, печени, повышает сопротивляемость организма токсическим веществам, улучшает усвоение жиров, препятствует развитию атеросклероза. Значительное количество лецитина содержат яичные желтки, икра, гречневая крупа, пшеничные отруби, салат. Много лецитина в сое, фасоли и бобах.

Витамины являются обязательной и незаменимой составной частью рациона, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность организма. Они участвуют в процессе усвоения других пищевых веществ, способствуют повышению сопротивляемости организма различным вредным воздействиям внешней среды, повышают трудоспособность человека. Разнообразный состав пищевых продуктов в рационе и правильная кулинарная обработка пищи обеспечивают потребность организма в витаминах. При тяжелом физическом труде и при беременности потребность в витаминах возрастает.

Минеральные вещества входят в состав всех тканей организма и постоянно расходуются в процессе его жизнедеятельности. Основным источником минеральных веществ является пища, в которой они находятся в виде минеральных солей (некоторые из них содержатся в питьевой воде). Суточная потребность человека в минеральных солях различна. Если суточная потребность в солях натрия, калия, фосфора и кальция исчисляется в граммах, то потребность в солях меди, марганца, йода исчисляется в милли– и микрограммах. Химические элементы, потребность в которых так мала, называются микроэлементами. По данным современной науки, более 30 микроэлементов считаются жизненно необходимыми. В организме они входят в состав разнообразных биологически активных соединений, в т. ч. ферментов и витаминов, и влияют на различные процессы жизнедеятельности организма. Например, железо, медь, кобальт играют важную роль в процессах кроветворения; кобальт входит в состав витамина В 12 . Потребность организма в минеральных солях обычно полностью обеспечивается при разнообразном питании.

Натрий поступает в организм главным образом в виде поваренной соли. Пресная пища, даже самая разнообразная, приедается и вызывает отвращение. Поваренная соль необходима для поддержания нормального количества жидкости в крови и тканях, она влияет на мочевыделение, на деятельность нервной системы, кровообращение; участвует в образовании соляной кислоты в железах желудка.

Всего в организме имеется около 300 г соли, а за год человек съедает ок. 5,5 кг соли. В дополнение к 3–4 г соли, содержащимся в натуральных пищевых продуктах суточного рациона, несколько граммов соли съедается с хлебом (в 100 г ржаного хлеба ее содержится около 1,5 г, а в 100 г пшеничного хлеба – 0,5–0,8 г), несколько граммов прибавляется при варке пищи. В среднем за день следует употреблять 12–15 г соли.

При отеках, заболеваниях органов мочевыделения, сердечно-сосудистой системы, в т. ч. гипертонической болезни, нарушениях солевого обмена, а также в последние месяцы беременности количество поваренной соли в пище ограничивают.

Соли кальция, фосфора и магния. Костный скелет составляет значительную часть веса человеческого тела, а кости на 2/3 формируются из минеральных солей, главным образом из солей кальция, фосфора и магния.

Кальций участвует также в обмене веществ и в свертывании крови. Соли кальция имеются почти во всех пищевых продуктах, но не из всех продуктов организм человека их в состоянии усвоить. Наиболее богатыми источниками легко усваиваемого кальция являются молоко и молочнокислые продукты, творог, сыр, яичный желток, капуста, зелень петрушки.

Фосфор, наряду с костной, входит в состав других тканей организма (гладкие мышцы, мозг), участвуя во всех видах обмена веществ, необходим для нормальной работы нервной системы сердечной мышцы. Соли фосфора поступают с организм главным образом с продуктами животного происхождения – молоком и молочными продуктами, мясом, рыбой; много фосфора содержится в мозгах, печени, яйцах, орехах.

Соли магния также имеют большое значение для нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы. Особенно они необходимы в пожилом возрасте, т. к. способствуют выведению из организма избыточного количества холестерина. Соли магния содержатся в отрубях, а следовательно, и в хлебе из муки грубого помола, в гречневой и ячневой крупах, в морской рыбе.

Калий играет большую роль в процессах внутриклеточного обмена; он имеет важное значение для обеспечения постоянства внутренней среды организма человека, для проведения нервных импульсов к мышцам, для обеспечения нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы. Бахчевые овощи (тыква, кабачки, арбузы), яблоки, курага и изюм, содержащие много калия, особенно рекомендуются людям, страдающим заболеваниями сердца, гипертонической болезнью.

Йод. Потребность организма в йоде невелика, но отсутствие его в пищевых продуктах приводит к нарушению деятельности щитовидной железы и развитию так называемого эндемического зоба. В некоторых местностях, где почва и вода не содержат йода, для предупреждения развития этого заболевания рекомендуется к поваренной соли добавлять некоторое количество солей йода. Много солей йода содержится в морской рыбе (треска, камбала, морской окунь), а также в морской капусте, кальмарах, креветках. Без воды жизнь невозможна; человек легче переносит абсолютное голодание, чем полное отсутствие воды. Все процессы обмена веществ происходят с участием воды. В жидкой среде происходит переваривание пищи и всасывание в кровь питательных веществ. С водою из организма выводятся вредные продукты обмена.

Суточная потребность взрослого человека в воде – около 35–40 г на 1 кг веса тела. Значительная часть этой нормы (около 1 л) содержится в пищевых продуктах: например, в кашах – до 80 % воды, в хлебе – около 50 %, в овощах и фруктах – до 90 %. Так называемая свободная жидкость, содержащаяся в супе, компоте, молоке, чае, кофе и других напитках, должна составлять около 1,2 л при общем весе дневного рациона около 3 кг. Количество воды, необходимое для организма, зависит от климатических условий и степени интенсивности физической работы. Недостаточное поступление воды в организм может привести к его обезвоживанию, избыток воды приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы, вызывает изнуряющее потоотделение, сопровождающееся потерей солей и водорастворимых витаминов, ослабляет организм.

Усвоение пищи зависит от вида продукта и разнообразия питания. Лучше усваиваются продукты животного происхождения, особенно белки. Белки из мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов усваиваются лучше, чем из хлеба, круп, овощей и плодов. Важнейший фактор правильного питания – разнообразие пищи. Однообразная пища приедается и хуже усваивается. Добавление к мясным и крупяным блюдам овощей повышает усвоение содержащихся в них белков до 85–90 %. Значительно улучшает процесс усвоения ценных пищевых веществ правильная термическая обработка продуктов.

Режим питания включает в себя кратность приема пищи, интервалы между приемами пищи, распределение калорийности суточного рациона. Наиболее рациональным является четырехразовое питание, т. к. при нем создается равномерная нагрузка на пищеварительный тракт и обеспечивается наиболее полноценная обработка пищи пищеварительными соками. Прием пищи в одно и то же время вырабатывает рефлекс на выделение в определенное время наиболее активного желудочного сока. Распределение суточного рациона при четырехразовом питании производится в зависимости от распорядка дня и установившейся привычки. Наиболее целесообразным является следующее распределение рациона: завтрак 25 %, обед 35 %, полдник 15 %, ужин 25 %.

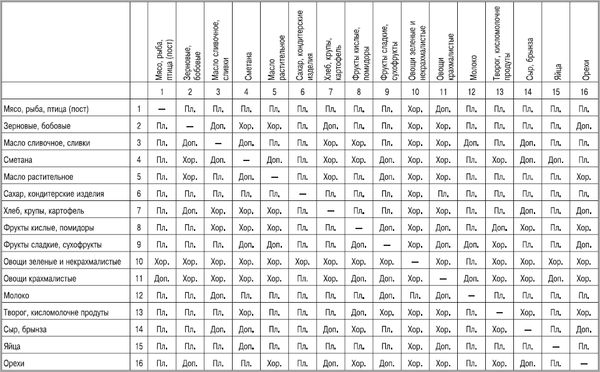

В питании человека важную роль играет совместимость употребляемых им продуктов. В табл. 12 приведены основные продукты и их совместимость друг с другом.

Для нормального пищеварения важен также температурный режим пищи. Горячая пища должна иметь температуру в пределах 50–60 °C. Температура холодных блюд должна быть, как правило, не ниже 10 °C.

Питание людей пожилого возраста. У лиц в возрасте 60 лет и старше процессы обмена веществ становятся менее интенсивными, меняется способность к усвоению отдельных питательных веществ. С этим связано и изменение потребности в калорийности пищи и количестве получаемых белков, жиров, углеводов, витаминов.

В пожилом возрасте, кроме количественных ограничений в основных питательных веществах, необходимы и некоторые качественные ограничения. Рекомендуется значительно сократить или исключить из рациона питания крепкие мясные бульоны, грибные отвары, подливы, ограничить употребление жареных, копченых, крепко соленых и маринованных блюд продуктов, содержащих значительное количество холестерина (яичный желток, икра, мозги, печень и т. п.) и некоторых видов жиров (например, баранье и свиное сало). Необходимое количество животных белков и жиров может быть получено за счет употребления молочных продуктов. Следует также больше употреблять овощей и фруктов, преимущественно в сыром виде. Необходимо ограничивать количество поваренной соли.

Таблица 12

Питание беременных женщин и кормящих матерей. При беременности увеличивается потребность в белках, частично в жирах, солях кальция, фосфора. Калорийность пищи для беременных женщин (в период с 5-го по 9-й месяцы беременности) составляет в среднем 2900 ккал в день, потребность в белках – 100 г, в т. ч. животного происхождения – 60 г. Основным источником белка должны служить молоко, творог, сыр, рыба и мясо; причем мясо следует употреблять нежирное, лучше в вареном виде. Ежедневный прием молока (в количестве 0,8–1,2 л) обеспечивает организм беременной женщины необходимым количеством белка, кальция и фосфора. Рацион питания беременной женщины необходимо обогащать витаминами А и каротином, В : и РР, С и D. Беременная женщина нуждается также в повышенном поступлении в организм железа. Особенно богаты им печень, яичный желток, зелень, фрукты. Женщины, имеющие склонность к полноте, должны ограничивать потребление жиров и особенно углеводов.

В период кормления ребенка женщина должна получать более обильное питание, чем во время беременности. Калорийность рациона должна составлять 3200 ккал в день, норма потребления белка 112 г, в т. ч. животных белков – 67 г. В это время увеличивается потребность в витаминах. Следует увеличить потребление молока (до 1,5 л), больше употреблять яиц, масла, сыра, овощей, фруктов, избегая при этом продуктов, которые могут вредно подействовать на пищеварение ребенка. Кормящей женщине надо следить за своим весом, который к концу второго месяца после родов должен стать таким же, как до беременности, и в течение всего периода кормления оставаться стабильным.

Правильно организованное питание имеет большое значение для нормального физического и умственного развития ребенка и подростка. Недостаточность питания задерживает его рост и развитие, понижает сопротивляемость организма, избыточное питание нарушает процессы обмена, расстраивает пищеварение. Рациональное питание должно быть организовано с учетом возрастных потребностей организма ребенка и подростка в основных питательных веществах, а также правильного соотношения между ними.

Для детей, особенно в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет), важно, чтобы в пище содержались белки, которыми богаты молоко и молочные продукты, мясо, яйца. Суточный рацион питания детей ясельного возраста должен включать не менее 600–800 мл молока, рацион школьника – 400–500 мл. Для детей младшего возраста потребность в жирах должна удовлетворяться в основном за счет жиров растительного происхождения (подсолнечное, кукурузное масло), которые лучше усваиваются организмом. Растительные жиры лучше всего давать детям в сочетании с овощными пюре и салатами. Особое значение в питании детей имеют легко усваиваемые углеводы, содержащиеся в ягодах, фруктах и продуктах их переработки. Наилучшее соотношение белков, жиров и углеводов в пище для детей младшего возраста 1:1:3, для старших – 1:1:4. Значительное отклонение от этого соотношения неблагоприятно сказывается на здоровье даже при наличии достаточного количества вводимых с пищей питательных веществ и витаминов. Так, например, избыточное содержание жиров, особенно животного происхождения, способствует нарушению обмена веществ, пищеварения, увеличивает вес ребенка. Избыточное содержание углеводов также приводит к нарушению обмена, ожирению, а чрезмерное употребление сладкого способствует развитию диабета у детей и подростков.

Необходимо, чтобы пища детей и подростков была разнообразной, – однообразное питание ухудшает аппетит. Жирное мясо рекомендуется давать только детям старшего школьного возраста (14–17 лет). Не рекомендуется давать плохо прожаренное или копченое мясо из-за его плохого усвоения, опасности отравления и заражения глистами, а также мясные и рыбные блюда, крепко соленые или сильно приправленные специями; перец, горчица, уксус из рациона питания детей до 8–10-летнего возраста должны быть исключены. Все виды алкогольных напитков (пиво, домашние наливки, настойки) оказывают очень вредное действие на организм ребенка и подростка. Возбуждающе действуют, особенно на детей до 3 лет, крепкие кофе, какао, чай, а также большие порции шоколада.

Питание детей и подростков должно быть четырехразовым, со следующим распределением количества пищи: завтрак – 30 %, обед – 40–45 %, полдник – 10 %, ужин – 15–20 %.

Если ребенок посещает ясли, детский сад или другое детское учреждение, где он получает четырехразовое питание, то кормить его дома не следует. Если в детском учреждении, которое посещает ребенок, двух– или трехразовое питание, домашнее кормление должно быть дополнительным. Последний прием пищи должен быть за 1,5–2 часа до сна.

Приготовление пищи. Пища должна содержать нужные для организма пищевые вещества в необходимых количествах и правильном соотношении, обладать приятным вкусом и привлекательным внешним видом. Большое значение при этом имеет кулинарное искусство, использующее основы рационального питания, овладение которым требует знания технических приемов и способов приготовления пищи, особенностей, достоинств и недостатков пищевых продуктов, умелого подбора рецептов их приготовления.