Подтверждением этого может служить следующий эксперимент: трем партиям женского нейлонового белья сообщили различные запахи и выставили для продажи вместе с четвертой партией таких же ненадушенных изделий. Пятьдесят процентов покупательниц предпочли изделия со сладковатым ароматом нарциссов, 24 – с фруктовым ароматом, 18 – запахом духов и только 8 – с естественным запахом нейлона. Многие из покупательниц, выбравших вещи первых трех партий, утверждали, что они более прочные и лучшие по качеству. При этом поразило всех то, что ни одна покупательница не упомянула о запахе как о причине выбора покупки.

В жизнедеятельности человека обонятельная рецепция играет не только информационную роль. Трудно найти физиологическую функцию, на которую не могли бы распространять свое возбуждающее или тормозящее влияние обонятельные ощущения.

Пищевые ароматы и приятные запахи полей, лесов, морей и т. д. стимулируют дыхательную деятельность, возбуждают аппетит, улучшают самочувствие и настроение. Неприятные запахи оказывают на человека прямо противоположное действие.

Еще в далекие времена было подмечено, что между чувствующим носом и другими органами существует определенная связь. Связь, которую можно использовать в медицине. В Древнем Китае, а позднее врачами Книдской школы (Древняя Греция) применялось с лечебной целью введение в полость носа различных веществ, называемых "эрринами", или слабительными для головы.

Гиппократ любил направлять легочных больных к вулкану Везувию, где они вдыхали сернистые испарения и получали облегчение. Лечение мигрени, по Галену, заключалось в закапывании в нос сока дымянки с маслом и уксусом. При помешательствах Самоник рекомендовал очищать мозг соком бузины или плюща, вводимых в ноздри больного. С лечебной целью стали применять испарения чеснока, лука, укропа, тмина, лавра, эвкалипта, все шире и шире практиковалась посылка больных в леса, к берегу моря, водопадам, горячим источникам.

Большое распространение ароматические вещества, благовония получили в Индии, а позднее в Древней Руси. И не одна только церковь использовала их для своих культовых целей. Без курения фимиама не обходился ни один пир древнерусских светских феодалов. Для этого служили специальные курильницы, расставленные в роскошных княжеских дворцах. Подобные картины с большим реализмом часто описываются в древнейших житиях.

Среди женщин преимущественно высшего социального ранга бытовал обычай умащивания и натирания лица различными "вапами". Ароматические вещества нередко носили прикрепленными к предметам головных украшений. Чаще всего это были колты, снабженные полыми резервуарами, в которые вкладывались кусочки твердых благовоний или наливались душистые жидкие бальзамы. Издавна для предупреждения и лечения простудных заболеваний казахи и уйгуры использовали вдыхание паров чеснока и лука или обвешивали себя "пахучими ожерельями", состоящими из очищенных головок чеснока.

Согласно канонам древнетибетской медицины задержка чихания (дыхания) вызывает притупление пяти органов чувств, головную боль, боли в шейной области и парез лицевых мышц. Все эти расстройства предупреждаются ароматическим курением, лекарствами, вводимыми в нос, и смотрением на солнце. Именно область носа, учитывая связь ее с черепным мозгом, использовалась в Китае (во времена династии Мин) для профилактической вариоляции, для чего смешивали с водой растертые в порошок оспенные струпья и на кусочке ваты вводили в ноздри ребенка.

Любопытно отметить, что в основе нюхания табака – обычая, столь распространенного в XVIII веке, лежит, несомненно, общий тонизирующий эффект, возникающий в результате раздражения слизистой носа. Выведение из обморочного состояния при нюхании нашатырного спирта (в меньшей степени путем щекотания в носу) также может быть объяснимо стимуляцией дыхания и кровообращения. Причем знаменательнее всего то, что на протяжении столетия никакие другие методы при всем богатстве лекарственных средств не смогли заменить этого простого, но очень эффективного приема.

В 1924 году ученые выявили, что запахи могут не только ускорять, но и замедлять ритм дыхательных движений. Так, оригановое масло вызывает у кроликов ускорение, запах хинона – замедление дыхательных движений. Пары толуола, поступая в полость носа, останавливают дыхание, а попадая в трахею, возбуждают его.

По данным отечественных и зарубежных ученых, запах лаванды, герани, эвкалиптового масла повышает возбудимость нервной и мышечной системы; запах аммиака, керосина, крезола, йодоформа и других веществ, наоборот, понижает возбудимость нервно-мышечного аппарата. Установлено, что угнетающее действие пахучих веществ всегда выражено более отчетливо, чем стимулирующее.

Но и возбуждающее действие запахов при соответствующих условиях может оказаться чрезмерно сильным и неадекватным. Так, раздражение обонятельных рецепторов в период цветения деревьев и кустарников, воздействуя на гипоталамические центры и таким образом меняя тканевую реактивность, нередко вызывает аллергические заболевания: сенную лихорадку, крапивницу, ангионевротический отек Квинке и некоторые другие. Поэтому нос и его слизистую оболочку рассматривают как "шоковый" орган при различных аллергиях. Под влиянием обонятельных раздражений изменяется сосудистая реактивность, функциональное состояние различных сенсорных систем, эндокринновегетативная деятельность и половая функция.

В 1966 году X. Винер выдвинул гипотезу, согласно которой человек, подобно животным, выделяет и воспринимает внешние химические информаторы (ВХИ). Выделение половых ВХИ у женщин варьирует с менструальным циклом. Предполагается, что восприятие ВХИ происходит подсознательно, так как при действии обонятельных раздражителей отмечается изменение ритма дыхания, артериального давления, периферической циркуляции крови и электрического сопротивления кожи.

В период овуляттии чувствительность женщин к веществам типа мужских гормонов становится в 100 тысяч раз выше, чем во время менструаций. Запахи некоторых из этих веществ легко воспринимаются женщинами, но их не чувствуют мужчины.

Английские психологи установили, что у части студенток, живущих в общежитиях, проявляется тенденция к синхронизации менструальных циклов. Возможно, что это тоже связано с выделением в окружающую среду летучих гормонов – феромонов.

Однако все только что сказанное не что иное, как гипотеза. Отыскать человеческие феромоны пока никому не удалось. Но если такие вещества будут найдены и синтезированы, то это может привести к ошеломляющим последствиям.

С давних пор для лечения больных туберкулезом применяли воздух сосновых лесов. Однако причина его лечебного действия оставалась нераскрытой. Советские ученые из Института физики атмосферы Академии наук СССР установили, что в полях, лугах и особенно в хвойных чащах под влиянием солнечных лучей образуется своеобразный "природный" смог. По всей вероятности, он губительно действует на туберкулезные палочки.

Оказалось, что таинственная "голубая дымка", стоящая в летнюю пору над лесами и полями, состоит из мельчайших частиц, образовавшихся в результате фотохимических реакций. Только в отличие от зловещего "городского" смога прозрачная дымка "природного" смога состоит не из вредных продуктов сгорания, а из различных органических веществ, выделяемых растительностью. Ученые обнаружили, что воздух хвойных лесов претерпевает непрерывные изменения, в процессе которых газы, выделяемые растительностью, превращаются в твердые и жидкие частицы. Под влиянием солнечных лучей эти частицы проходят три стадии: рождения, развития и гибели. Открытие советских ученых помогло врачам и физиологам разработать новые способы лечения с помощью искусственно создаваемых в помещениях "голубых сосновых туманов".

Чувствительность большинства органов чувств понижается к старости. Это вполне естественный процесс. Считается, что острота обоняния до семилетнего возраста повышается, а затем постепенно падает. Многие специалисты полагают, что обоняние, так же как и вкус, сохраняется у пожилых людей лучше, чем другие органы чувств.

Изучая этот вопрос, мы обнаружили интересную особенность. Оказалось, что понижение обонятельной функции в старости сопровождается уменьшением электрической и повышением сосудистой реактивности мозга. Такая сложная перестройка анализаторных систем говорит о динамичности и многосторонности адаптационных возможностей стареющего организма. Подтверждением этого может служить и рефлекторное слезотечение, которое возникает под влиянием эмоций, механического раздражения глаз, а также под воздействием обонятельных раздражителей.

Все, что известно нам о слезотечении и плаче, больше похоже на улыбку острословов по поводу слез, чем на серьезное исследование. Сама собой приходит на память народная примета: "Поплачьте – легче станет", да эмпирический совет врачей о необходимости психоэмоциональной разрядки. Примета и совет, несомненно, правильные, поскольку они основаны на житейской мудрости. Только знаем мы о механизме плача еще очень мало.

Шведские стоматологи внесли небольшую ясность в этот вопрос. Они установили уменьшение болевой чувствительности в зубах при плаче, которое может быть объяснено падением кровяного давления в деснах.

В проведенных нами экспериментах изучалось состояние мозгового кровотока во время слезотечения, вызванного вдыханием паров лука. При этом обнаружено, что у большинства здоровых и у больных церебральным атеросклерозом слезотечение сопровождается увеличением мозгового кровенаполнения и расширением церебральных макро– и микрососудов. Эти данные свидетельствуют о том, что рефлекторное или вызванное эмоциями слезотечение является очень важной защитной функцией организма, предохраняющей мозг от стрессовых ситуаций и спазмирования сосудов. Так что действительно, при особых обстоятельствах плакать не только можно, но и нужно.

Статистика показывает, что средняя продолжительность жизни женщин более чем на 10 лет выше, чем у мужчин. Более длительное пребывание женщин на земле современная наука объясняет наследственными и гормональными особенностями, а также меньшей привязанностью их к наркотикам, курению и другим вредным привычкам. Возможно, что большие сроки жизни женщин обусловлены и таким чисто "специфическим" признаком, как высокая слезоготовность и плаксивость женского пола.

Снижение и утрата обоняния не столь уж безобидный симптом. Доктор Л. Бакаи из университетской клиники в Буффало отмечает, что по потере обоняния можно обнаруживать на ранних стадиях опухоли головного мозга. В некоторых случаях происходит потеря обоняния задолго до появления возможности диагностировать опухоль мозга путем сканирования. Утрата обоняния происходит по ряду причин, но, если она носит прогрессирующий характер и не может быть объяснена процессами в полости носа, нужно тщательно исследовать мозг. Однако диагностические наметки Л. Бакаи справедливы только в том случае, когда опухоли развиваются в передних отделах головного мозга, в передней черепной ямке и височной доле.

Очень сложны, разнообразны и во многом еще не изучены связи обонятельного нерва с глубинными структурами мозга. Установлено, что центральные проводники обонятельного нерва наиболее тесно связаны с эпиталамусом – центром обонятельно-соматической корреляции и гипоталамусом – центром обонятельно-висцеральной корреляции. В этих образованиях преимущественно и реализуются рефлекторные ответы на обонятельные раздражения.

Для терапевтических целей важно знать, какие вещества понижают, а какие повышают порог обоняния. По данным профессора А. Бронштейна, наилучшими стимуляторами обонятельного анализатора служат фенамин, эфедрин, кофеин, стрихнин. К веществам, понижающим функцию обоняния, относятся пирамидон, эфир, морфий и атропин.

К сожалению, мы до сих пор недостаточно знаем, а потому и недооцениваем те большие терапевтические возможности, которые открываются перед нами для избирательного лечебного действия ароматическими веществами на различные болезненные состояния организма. По-видимому, это большая прореха в медицинских знаниях, так как многие ведущие клиницисты и их школы проявляют снисходитель-но-безразличное отношение к обонятельной рецепции и лечению больных пахучими веществами.

Как частный случай применения ароматерапии (фитодизайна – в широком смысле слова) можно привести воздействие растений на здоровье и трудоспособность людей, работающих в условиях нервного напряжения. В служебные помещения диспетчеров аэропортов, пилотов и операторов автоматизированных линий вводились небольшие дозы растительных ароматических веществ. Под их влиянием улучшалось настроение, ослаблялось утомление, повышались реакции на острые и опасные ситуации. Врачи констатировали нормализацию артериального давления и частоты пульса у испытуемых.

Теперь это не сенсация

Научный интерес, касающийся связей носа с другими органами, возник в восьмидесятых годах XIX столетия. Р. Вольтолини и В. Хак продемонстрировали, что бронхиальную астму, эпилепсию и некоторые другие болезни можно излечить, удалив носовые полипы.

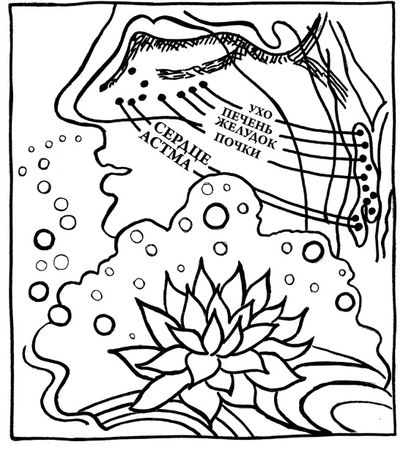

В первые десятилетия XX века появилось большое количество исследований по носовой рефлексотерапии. Наиболее серьезное из них принадлежало французскому ученому П. Бонье, автору учения о назобульбарных секторах. Обобщив опыт своих предшественников и проанализировав собственные данные, ученый пришел к заключению, что на слизистой оболочке носа есть проекции мозговых (бульбарных) центров отдельных органов, так называемые назобульбарные секторы. Он установил "точную" топографию участков слизистой, или, вернее, точек, с которых можно было получить информацию о функциональном состоянии того или иного органа и соответственно на него повлиять.

Одновременно с позитивной трактовкой фактов П. Бонье высказал сомнительную, проще сказать, ошибочную точку зрения о наличии в носу проекционных зон не только внутренних органов, но и их различных функций – поноса, запора, рвоты и т. д. По мнению французского ученого, рефлекторная дуга носовых проекций состоит из рецепторов тройничного нерва, заложенных в слизистой оболочке носа, и соответствующего эффектора – ядра и ствола блуждающего нерва. Предполагалось, что раздражение определенных точек слизистой носа механическим, химическим или электрическим путем может вызвать функциональные изменения в "органных" центрах продолговатого мозга и таким образом повлиять на течение ряда внутренних заболеваний.

Учение о назобульбарных секторах, созданное в 1905–1916 годах для диагностики и лечения ряда заболеваний, вызвало при своем появлении большую сенсацию во всех странах мира, включая тогдашнюю Россию. Система эта подверглась многочисленным проверкам не только отоларингологами, но и врачами других специальностей, подтвердившими в общем диагностическую и терапевтическую ценность метода. Последний получил название носовой рефлексотерапии или центротерапии. Показания к данному методу, по утверждениям его основоположников, были весьма обширными. Они охватывали почти всю область человеческой патологии, за исключением заболеваний почек и пороков сердца.

При рассмотрении физиологического действия носовой рефлексотерапии обращает на себя внимание значительное влияние раздражения слизистой носа на дыхание и кровообращение. По данным И. Тинеля, слабые раздражения слизистой носа оказывают тормозящее действие на сердечно-сосудистую и двигательную системы и возбуждающее на функции желудочно-кишечного тракта; сильные раздражения вызывают противоположный эффект. От функционального состояния полости носа и придаточных пазух в значительной степени зависит нервно-психическая деятельность, динамика картины крови, состояние желез внутренней секреции и половой статус человека.

Прижигание или механическое и электрическое раздражение отдельных участков слизистой оболочки носа с успехом применялось при лечении болезней сердца и желудка, бронхиальной астмы, ночного недержания мочи, мигрени. В свое время считалось, что так называемые мигрени в большинстве случаев связаны с патологией носа и что они легко излечиваются при соответствующем лечении у отоларинголога.

В 1906 году вышла работа "Рефлекторная эпилепсия носового, ушного и глоточного происхождения", в которой были собраны известные из литературы того времени 92 случая эпилепсии "носового" происхождения. Как полагает профессор В. Трутнев, в некоторых случаях причиной эпилептических припадков являются искривления носовой перегородки, слизистые полипы, гипертрофия нижних раковин и поражение придаточных полостей носа. В качестве иллюстрации можно привести одну из историй болезни, взятую из статьи автора.

Больной Г. поступил в клинику с жалобами на постоянный насморк и головную боль, которыми он страдает в течение многих лет; 13 лет назад впервые появились припадки джексоновской эпилепсии. В течение пяти лет больной лечился медикаментами. Улучшения здоровья не было, напротив, эпилептические припадки значительно участились, что побудило больного обратиться в хирургическую клинику, где ему произвели трепанацию черепа. Операция прошла гладко, но приступы эпилепсии не исчезли. Через шесть месяцев после трепанации черепа больной явился в клинику ушных болезней; там ему частично удалили искривленную носовую перегородку и сделали радикальную операцию левой гайморовой полости по поводу ее хронического воспаления. После этих операций эпилептические припадки больше не повторялись на протяжении шести лет, в течение которых больной ежегодно показывался в клинику. Самочувствие его было очень хорошим.

В. Трутнев считает, что каждый больной эпилепсией должен тщательно обследоваться отоларингологом, с тем, чтобы все обнаруженные у него дефекты со стороны ЛOP-органов своевременно устранялись. Аналогичную точку зрения разделяют многие неврологи, которые указывают на разнообразные внемозговые источники эпилепсии: аномалию преломляющих сред глаза, инородное тело в носу и слуховом проходе, рубцы на коже, кишечные паразиты и т. п.

Особого интереса заслуживают наблюдения и эксперименты, в которых выявляется зависимость между заболеваниями носа и половой сферы. Изменения в половых органах у женщин в ряде случаев вызывают нарушения со стороны носа в виде припухания, сухости, атрофии слизистой, кровоточивости и расстройства обоняния. В свою очередь, изменения в "половых точках" слизистой носа (в килиановской точке на бугорке перегородки и участке нижней раковины) обусловливают нарушения менструального цикла и болезненные схватки во время родов. Введение же обезболивающих веществ и воздействие избирательными химическими реагентами на указанные области устраняют эти явления.

На основании большой статистики ученые приходят к заключению, что раздражение слизистой носа оказывает более значительное влияние на функцию половых органов, чем раздражение любых других участков тела. Большое число клинических наблюдений, устанавливающих связь носа с половой сферой, дало повод английскому ученому И. Маккензи высказать предположение, что функциональные нарушения половых органов могут обусловливаться заболеваниями носа. Этот вопрос подверг экспериментальной проверке А. Кобланк. Он иссек переднюю (соответствующую нижней у человека) носовую раковину у кроликов и щенков шестинедельного возраста, оставляя контрольных животных из той же семьи. Результаты опытов позволили автору сделать вывод о том, что если у молодых животных удаляют нижнюю носовую раковину, то половые органы у них остаются в зародышевом состоянии на всю жизнь. Животные навсегда становятся безразличными в половом отношении, самки кроликов отвергают здоровых самцов.