Прессорные и депрессорные отделы сосудодвигательного центра не имеют резких границ, они взаимно перекрывают друг друга на дне желудочка. Считается, что возбуждение нейронов сосудорасширяющего центра подавляет активность нейронов сосудосуживающего отдела, что ведет к расширению сосудов. Возможно и обратное отношение".

Практически все в этой цитате неправильно. Красочное описание сосудодвигательного центра на самом деле не имеет ничего общего с действительностью. Этот центр вообще не контролирует сосуды, не управляет их тоническим возбуждением, он контролирует максимальное артериальное давление. Вместо термина "сосудосуживающий центр" надлежит использовать слова "центр повышения максимального давления", а вместо термина "сосудорасширяющий центр" - "центр понижения максимального давления". Сосудодвигательный центр на самом деле является центром регуляции максимального давления крови. Недопустимо измерять одно - максимальное давление, а фиксировать другое, вымышленное - тонус сосудов.

Теперь процитирую учебник по физиологии для вузов (А. Д. Ноздрачев):

"Центральные механизмы, регулирующие поддержание артериального давления на необходимом организму уровне, то есть взаимодействие между величиной сердечного выброса и тонуса сосудов, осуществляются за счет совокупности нервных структур, которые принято называть вазомоторным центром. Это понятие имеет собирательное функциональное значение, включающее различные уровни центральной регуляции кровообращения с иерархической соподчиненностью разных ее этажей. Структуры, относящиеся к вазомоторному центру, локализуются в спинном продолговатом мозгу, гипоталамусе, коре больших полушарий.

Сосудодвигательный центр продолговатого мозга является основным центром поддержания тонуса сосудов и рефлекторной регуляции кровяного давления".

Можно было бы еще примириться с употреблением ошибочного термина "сосудодвигательный (вазомоторный) центр" вместо правильного "центр максимального давления крови", сделав скидку на историческое недоразумение. Но нельзя утверждать, что это основной центр поддержания тонуса сосудов! Данный центр регулирует максимальное кровяное давление, а не тонус сосудов.

Цитирую далее:

"Сосудодвигательный центр подразделяется на депрессорную, прессорную и кардиоингибирующую зоны. Депрессорная зона способствует снижению артериального давления путем уменьшения активности симпатических сосудосуживающих волокон, вызывая тем самым расширение сосудов и падение периферического сопротивления, а также путем ослабления симпатической стимуляции сердца, то есть уменьшения сердечного выброса".

Почти все, что здесь сказано о депрессорной зоне, неверно. Правильно было бы сказать так:

"Депрессорная зона способствует снижению артериального давления не путем уменьшения активности симпатических сосудосуживающих волокон (их нет в организме человека) или расширения сосудов и падения периферического сопротивления, а только путем уменьшения систолического (ударного) объема сердца, то есть снижения пульсового, а вместе с ним и максимального давления крови".

Влияние сосудодвигательного центра, как это видно из опытов Ф. Овсянникова, имеет симпатическую направленность (при перерезаниях головного мозга между продолговатым и спинным мозгом максимальное давление крови снижается). Этот центр продолговатого мозга "осуществляет срочные ответы кровеносной системы, связанные с усиленной мышечной работой, гипоксией, гиперкапнией, ацидозом".

Все сказанное выше позволяет рекомендовать замену явно недопустимого названия "сосудодвигательный (вазомоторный) центр" на "кардиомоторный (сердцедвигательный) центр".

Продолжаю цитировать А. Д. Ноздрачева, дабы неправда физиологическая всем видна была (перефразировано известное высказывание Петра Великого):

"Депрессорная зона является местом переключения импульсов, поступающих сюда с барорецепторов рефлексогенных зон, которые вызывают центральное торможение тонических разрядов вазоконстрикторов. Кроме того, депрессорная область оказывает рефлекторное угнетение прессорной зоны, активирует парасимпатические механизмы.

Прессорная зона оказывает противоположное действие, повышая артериальное давление через увеличение сопротивления сосудов и сердечного выброса. Взаимодействие депрессорных и прессорных структур сосудодвигательного центра носит сложный синэргоантагонистический характер.

Кардиоингибирующее действие третьей зоны опосредуется волокнами блуждающего нерва, идущими к сердцу. Его активность приводит к уменьшению сердечного выброса и тем самым объединяется с активностью депрессорной зоны в снижении артериального давления.

Деление сосудодвигательного центра на зоны довольно условно, так как из-за взаимного перекрытия зон определить границы невозможно. В одной и той же зоне могут быть зарегистрированы и сосудорасширяющие, и сосудосуживающие нейроны. Функциональное различие нейронов согласуется с представлением о наличии депрессорной и прессорной зон".

На самом деле депрессорная зона не имеет никакого отношения к вазоконстрикторам, а прессорная зона не повышает артериального давления через увеличение периферического сопротивления сосудов. Никаких сосудорасширяющих и сосудосуживающих нейронов в центре, названном сосудодвигательным, нет. Есть нейроны, увеличивающие и снижающие артериальное давление непосредственным воздействием на систолический выброс сердца. К сожалению, имеет место потрясающее искажение фактов.

У А. В. Логинова читаем:

"Нейроны сосудосуживающего центра, расположенного в продолговатом мозге, оказывают влияние на активность нейронов нервной системы, расположенных в боковых рогах спинного мозга. Эти нервные клетки составляют спинальный сосудосуживающий центр. Считают, что регуляция тонуса сосудов в известной степени может осуществляться этим центром".

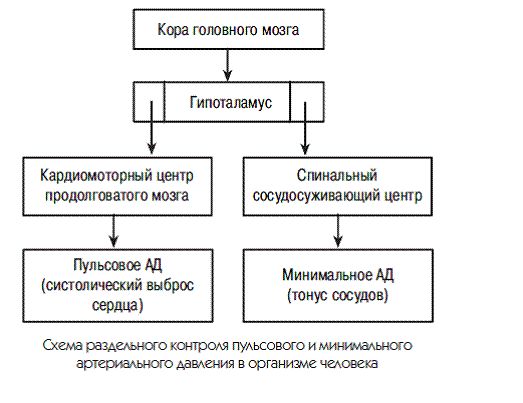

На самом деле нейроны расположенного в продолговатом мозге кардиомоторного ("сосудосуживающего") центра не оказывают никакого влияния на активность нейронов симпатической нервной системы, расположенных в боковых рогах спинного мозга. Эти нейроны действительно составляют спинальный сосудосуживающий центр (название дано академиком И. П. Павловым). Но данный центр под непосредственным влиянием гипоталамуса занят совсем другим делом, он контролирует только минимальное АД и никакого отношения к той функции, которую выполняет кардиомоторный центр, не имеет.

Спинальный центр сужает сосуды, но он выполняет свои функции самостоятельно (продолговатый мозг ему не указ!), подчиняется только гипоталамусу. При необходимости функции нейронов этого центра могут выполнять ганглии симпатической нервной системы.

Усиливающий нерв сердца (нерв Павлова) и есть тот самый симпатический нерв, который осуществляет связь кардиомоторного центра продолговатого мозга с сердцем, передает его "указания" по регуляции систолического выброса, то есть пульсового и максимального артериального давления. Сам И. П. Павлов ошибался, считая усиливающий нерв сердца только трофическим. Все симпатические нервы выполняют трофические функции "по совместительству".

Продолжаю цитировать А. Д. Ноздрачева:

"Спинальный уровень регуляции. Нервные клетки, аксоны которых образуют сосудосуживающие волокна, располагаются в боковых рогах грудных и первых поясничных сегментов спинного мозга. Эти клетки И. П. Павлов назвал спинальным сосудосуживающим центром.

Установлено, что при раздражении чувствительных окончаний соматических нервов в спинном мозгу происходит передача возбуждения на преганглионарные симпатические нейроны и таким образом осуществляется замыкание рефлексов, регулирующих сосудистый тонус. Отделение спинного мозга от продолговатого сопровождается падением величины кровяного давления, которое вскоре восстанавливается до исходных показателей. Спинальные сосудосуживающие нейроны поддерживают свой уровень возбудимости в основном импульсами от вышерасположенных структур нервной системы".

Здесь требуется указать, что описанный спинальный уровень регуляции не имеет ничего общего с регуляцией пульсового (и максимального) АД и не связан с кардиомоторным ("сосудосуживающим") центром. Задачей самостоятельного спинального уровня регуляции является контроль минимального АД.

Другими словами, необходимо четкое разделение двух самостоятельных систем контроля АД. Нельзя устраивать невообразимую смесь разных понятий под вывеской несуществующего сосудосуживающего центра, якобы расположенного в продолговатом мозге.

Зарубежные физиологи не являются сторонниками обобщенного представления о сосудодвигательном (сосудосуживающем) центре. Они называют сердечно-сосудистым (кардиоваскулярным) центром только "область продолговатого мозга, в которой располагаются нейроны, участвующие в поддержании и регуляции артериального давления" ("Физиология человека" под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса, 1996).

Когда речь заходит о самом высоком уровне вегетативной нервной регуляции артериального давления, то обнаруживается, что у физиологов полностью отсутствует понимание того факта, что в промежуточном мозге, его подбугровой области (гипоталамусе), расположены высшие подкорковые центры раздельной регуляции пульсового и минимального АД в организме. При этом на гипоталамическом уровне регуляции АД различают депрессорные и прессорные зоны.

Гипоталамическии уровень регуляции АД иногда рассматривают как надстройку, выступающую в роли своеобразного дублера основного бульбарного центра (А. Д. Ноздрачев). Однако при патологиях в гипоталамусе этот взгляд оказывается принципиально неверным, так как гипоталамус становится главным центром патологии. Автором в ходе экспериментов установлено, что некоторые функции гипоталамического управления существуют только при слабых отклонениях контролируемого параметра от нормы и не могут дублировать значительно более мощные управляющие центры, расположенные иерархически ниже, при значительных изменениях контролируемого параметра.

Кора полушарий головного мозга также принимает участие в регуляции кровяного давления (корковый уровень регуляции систолического выброса и сосудистого тонуса). Доказательством служит влияние разрушения и раздражения определенных участков коры мозга на АД, возможность выработки условных рефлексов изменения АД, а также зависимость АД от эмоций. Не буду приводить цитаты, из которых следует, что все эти реально существующие процессы понимаются физиологами неверно.

Высшие центры регуляции АД, расположенные в коре мозга и гипоталамусе, реализуют свое влияние через бульварный центр (по систолическому выбросу) и через спинальный центр (по минимальному АД), которые играют ведущую роль в регуляции АД.

Каково значение сенсационного факта, о котором было рассказано выше? Вдумайтесь хорошенько, уважаемый читатель: изменяется объект контроля, осуществляемого кардиомоторным центром (бывшим сосудодвигательным центром): это не кровеносные сосуды, а само сердце! Например, при усиленной мышечной работе, гипоксии, гиперкапнии, ацидозе происходит быстрая регуляция не тонуса сосудов, а систолического выброса сердца.

Только теперь становится понятной потрясающая бессмысленность попыток снижения повышенного артериального давления путем расширения кровеносных сосудов. А именно это на протяжении десятков лет ежедневно делают многие миллионы гипертоников под руководством и по указаниям своих врачей. Чрезвычайно опасно то, что все специалисты уверены в правильности назначения больным сосудорасширяющих лекарственных средств.

При гипертонической болезни применение сосудорасширяющих лекарств не просто бессмысленно, но и очень опасно: на час или полтора после приема таблетки коринфара или подобного ему средства в расширенных сосудах депонируется часть крови (особенно в сосудах желудочно-кишечного тракта), и у гипертоника возникает обманывающее его ощущение облегчения состояния, подобное тому, которое возникает после действия сильных мочегонных препаратов. Но уже через час или полтора сосуды снова сужаются, и вся депонированная в них час назад кровь резко выбрасывается в кровоток. Теперь максимальное АД может подняться за несколько минут до 265 мм рт. ст. (фактическое значение)! В такие минуты 160 мм рт. ст. кажутся больному мечтой!

Становится очевидна бессмысленность применения целых групп сосудорасширяющих лекарственных средств: вазодилятаторов, альфа-адреноблокаторов и антагонистов кальция. Подробно эта тема будет рассмотрена в следующей книге, но уже сейчас необходимо подчеркнуть, что в такой же степени опасно использовать при гипертонической болезни лекарственные средства из группы ганглиоблокирующих веществ (это рекомендует академик М. Д. Машковский).

Блокируя передачу нервного возбуждения в ганглиях симпатической нервной системы, данные препараты приводят к резкому расширению кровеносных сосудов. По истечении времени действия ганглиоблокаторов (бензогексония или пентамина) последствия выброса в кровоток депонированной в сосудах крови могут быть катастрофическими.

Считаю своим долгом перед читателем привести выдержку из письма молодого врача Т. Н-ва. Оно было получено мною осенью 1997 г.:

"Работаю на станции скорой помощи. Там львиную долю вызовов составляют АД (артериальное давление), ОХ (остеохондроз), БА (бронхиальная астма).

Представьте мое моральное состояние, когда через пару часов снова приходится ехать и смотреть в глаза человеку, которому ты вроде бы несколько часов назад оказал помощь в полном объеме и в полном соответствии с последними достижениями "научной медицины" и которого застаешь в еще более плачевном состоянии, чем это имело место на предыдущем к нему вызове. И эта тенденция прогрессивного снижения реагирования на терапевтические воздействия у больных с АД, ОХ и БА проявляется четко и безусловно. Например, сначала у больного АД снижается при введении дибазола, а через определенное более или менее продолжительное время гипертонический криз невозможно в ряде случаев купировать даже пентамином".

Читатель уже знает, что применение ганглиоблокатора пентамина через час-полтора превратится в кошмар и для больного, и для терапевта! Но кто научил врачей скорой помощи применять пентамин при гипертонических кризах? Автор довольно долго искал ответ на этот вопрос и с ужасом обнаружил, что это сделал авторский коллектив, состоящий из двух десятков авторитетных специалистов. Я имею в виду "Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи" под редакцией академика Е. И. Чазова (М., 1971).

Итак, теперь нам известен целый ряд важнейших физиологических и кардиологических принципов. Не остается сомнений в необходимости срочного исправления всех без исключения справочников по физиологии и кардиологии, переучивания всех кардиологов и терапевтов. В следующих главах этой книги вы найдете дополнительные доказательства.

Напомню, что известен так называемый принцип Оккама, рекомендующий не умножать сущностей сверх необходимости ("бритва Оккама"). Исходя из этого, я исследую только самое важное. Одна из таких "сущностей" рассмотрена в данной главе. Грубейшие ошибки официальной медицины требуют немедленного исправления. И в нашей стране, и за рубежом.

Глава 6

Сущность минимального артериального давления

Эта глава будет непропорционально короткой, что вызовет естественное недовольство редактора. Но это не умаляет ее значения, так как в ней впервые приводится информация, которая необходима каждому врачу.

Итак, нам известно, что тонус сосудов кровеносной системы в организме человека управляется в основном прямым способом, то есть симпатической нервной системой. Это управление происходит от центров к периферии в обычном для нервной регуляции порядке. Точно таким же образом симпатическая нервная система осуществляет трофическую функцию. Данная система непрерывно выполняет две основные задачи: обеспечивает тонус сосудов и местную трофику (питание) всех тканей.

Увеличение минимального АД вызвано повышением тонуса сосудов в результате повышения тонуса симпатических нервных центров. При этом пульсовая разница не изменяется, а максимальное АД увеличивается ровно настолько, насколько увеличивается минимальное АД.

Таким образом, существует совершенно определенная связь между значением основной части минимального АД и общим тонусом нервных центров вдоль всей иерархической симпатической цепи. Измеряя минимальное АД, мы определяем также и состояние общего тонуса симпатической нервной системы.

Именно здесь слабое место гипертонической болезни! Ее излечение возможно путем нормализации минимального АД в результате изменения общего тонуса симпатической нервной системы.

Но как узнать состояние общего тонуса симпатической нервной системы у конкретного человека? На этот важнейший вопрос современная медицина ответа не дает, но этот ответ существует!

Минимальное артериальное давление может служить маркером (показателем) состояния тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, тонуса центров данного отдела.

Таков один из исключительно ценных выводов, определяющий суть минимального артериального давления в физиологическом, кардиологическом и просто физическом смысле.

Целесообразно еще раз напомнить оптимальные значения минимального измеряемого АД. Известный японский исследователь Кацудзо Ниши считал, что минимальное давление крови должно составлять примерно 64 % от максимального АД, и оставлял на пульсовое давление остальные 36 %.