Будьте внимательны, уважаемый читатель, я приступаю к изложению чрезвычайно важного, фундаментального по научному смыслу, исключительного по практическому значению и простейшего по сути принципа. Беда физиологии и кардиологии может быть кратко сформулирована следующим образом: повсеместно встречается непонимание того факта, что единое кровяное давление в кровеносной системе состоит из двух кровяных давлений. Недопустимость объединения этих давлений объясняется тем, что они зависят от работы разных систем в организме. Необходимо понять и твердо усвоить, что единого кровяного давления нет!

Напомню читателю, что при измерении кровяного давления определяют два его значения: максимальное и минимальное.

Максимальное давление называют систолическим (давлением в период сокращения сердца), или верхним, а минимальное - диастолическим (давлением во время расслабления сердца), или нижним. Максимальное давление отличается от минимального на пульсовую разницу.

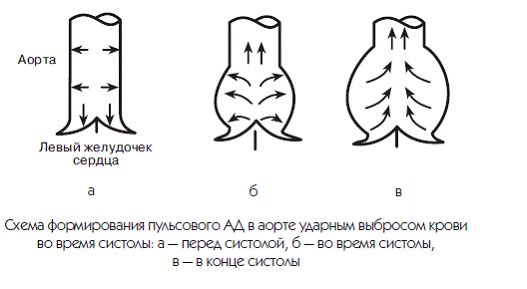

Во время каждого сокращения сердца из левого его желудочка в аорту изгоняется определенная порция крови (так называемый систолический объем), которая сразу же расширяет эластичную аорту. Кровь - субстанция несжимаемая, как и все жидкости. Несжимаемость находящейся в аорте крови и упругость, эластичность стенки аорты приводят к тому, что каждая порция крови растягивает аорту только в мере, необходимой для того чтобы поместить в нее новую порцию, не больше и не меньше. Объем растяжения аорты точно соответствует объему новой порции крови! Вот оно, пульсовое давление крови, добавленное к имевшемуся в аорте минимальному артериальному давлению и в сумме с ним давшее максимальное давление!

Что такое пульсовое давление крови? Это давление растянутой систолическим объемом аорты, добавленное к ее минимальному АД.

Чем определяется пульсовое давление? Исключительно систолическим объемом крови, который "назначает" само сердце и его управляющие механизмы. Тонус артерий и артериол никакого отношения к этому давлению не имеет! В артериолах пульсового давления вообще нет, оно существует только в аорте, а также в крупных и средних артериях, а затем теряется за счет сопротивления движению крови в артериях.

Получив новую порцию крови от сердца, эластичная аорта быстро проталкивает ее в артерии, и стенка аорты мгновенно возвращается в исходное состояние, которое было у нее до систолы сердца. Вот оно, минимальное давление крови! То самое, к которому при каждой систоле добавляется пульсовое давление.

Важно отметить, что та порция крови, которая только что управлялась сердцем и контролирующими его работу системами, была систолическим объемом, теперь перестала зависеть от сердца и его "начальников". Теперь, после систолы, она вошла в состав крови, находящейся в сосудах кровеносной системы, стала подчиняться уже другому "начальству" - тому, которое контролирует тонус сосудов.

И теперь неизбежно следует абсолютно немыслимый для современной медицины вывод: управлять артериальным давлением с помощью одного контролирующего механизма невозможно! Им можно управлять только с помощью двух контролирующих механизмов, при этом один из них управляет систолическим объемом, а другой - тонусом кровеносных сосудов.

Мы должны научиться разумно управлять не максимальным и минимальным АД, которые измеряем, а пульсовым и минимальным АД.

Уже сейчас можно утверждать, что единой гипертонической болезни, как таковой, нет. Существуют две гипертонии: пульсовая (сердечная) гипертоническая болезнь и сосудистая гипертоническая болезнь. Гипертонической болезни в современном ее понимании не существует (обещанная в предыдущей главе первая сенсация).

У читателя, естественно, возникает вопрос: какое же влияние на рассматриваемый процесс выброса крови из сердца в аорту оказывают изменения тонуса аорты и крупных артерий? Меняются только интенсивность отдельных фаз этого процесса, скорость его протекания. Если тонус аорты повышен, то ее стенка будет растягиваться медленнее (не больше и не меньше, а медленнее!), а возвращение в исходное состояние ускорится. Если же тонус аорты понижен, то ее стенка растягивается несколько быстрее, а возвращается в исходное состояние медленнее.

Вместе с тонусом аорты (и крупных артерий) меняется скорость движения крови в сосудах и, соответственно, питание тканей и органов. Но пульсовая разница измеряемого артериального давления остается постоянной!

Одинаковое ли значение для кардиологической практики имеют две гипертонические болезни, пульсовая и сосудистая? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, напомню, что обе гипертонические болезни имеют отношение к одним и тем же сосудам, а пульсовое АД всегда добавляется к сосудистому. Следовательно, опасность высокого давления крови в сосудах связана с чрезвычайно подвижным пульсовым АД и пульсовой гипертензией, так как сосуды всегда выдерживают минимальное АД, но иногда не справляются с добавляемой к нему пульсовой разницей.

Важно учитывать возможность возникновения ситуации, когда особую опасность представляет повышение минимального артериального давления. В этих случаях речь идет не о прямом, непосредственном механическом воздействии на стенки сосудов в результате повышенного минимального давления крови. Дело в том, что причина, вызывающая повышение минимального АД, при определенных обстоятельствах может одновременно провоцировать весьма опасные процессы, заканчивающиеся резким и очень быстрым повышением максимального АД. Таким образом, тяжелое состояние больного возникает из-за первоначального повышения минимального АД.

Такова физика, биогидродинамика процесса выбрасывания порций крови из сердца в эластичную аорту и эластичные крупные артерии. Тонус сосудов кровеносной системы (аорты, артерий, артериол) не оказывает никакого влияния на пульсовое давление. Пульсовое АД не определяется тонусом сосудов, который связан только с минимальным артериальным давлением. А это значит, что от тонуса сосудов практически не зависит измеряемое максимальное артериальное давление. Таким образом, гипертоническая болезнь не определяется тонусом артериол, хотя все специалисты утверждают обратное. Такова суть второй сенсации.

Я понимаю, что приведенные в этой главе доказательства доказывают некомпетентность многих исследователей. Но иного пути, кроме служения истине, у подлинной науки нет. Всегда необходимо помнить о миллионах больных гипертонической болезнью (в США их 50 миллионов, а в России - 40). Пока ученые и врачи заблуждаются, больные лишены возможности излечения.

Впрочем, пока я коснулся лишь малой части заблуждений физиологов и кардиологов. Вооружитесь терпением, уважаемый читатель, впереди вас ожидают интереснейшие открытия.

Ранее я описывал идеальную модель процесса. В реальности он происходит иначе. Нельзя, например, категорически утверждать, что весь систолический выброс сначала растягивает аорту и только после этого растянутая ее часть начинает выталкивать кровь на периферию. Теперь, когда читатель усвоил главную идею, настало время внести поправки.

Предварительно сообщу, что систола желудочков сердца обычно длится 0,3 с. После сокращения мышечных волокон, которое занимает около 0,05 с, наступает период изгнания продолжительностью примерно 0,25 с, состоящий из фазы быстрого изгнания и фазы медленного изгнания. Во время последней фазы кровь, изгнанная в первой фазе, препятствует дальнейшему выбросу.

Внесу обещанные поправки. Первая из них заключается в признании того, что некоторая часть порции крови после сердечного выброса может во время систолы оттекать из аорты, не участвуя в растяжении ее стенок. Это явление рассмотрено в книге "Физиология человека" (под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса, М.: Мир, 1996).

Принимая во внимание изменения объема изолированной аорты у людей разных возрастных групп и связь этих изменений с колебаниями давления, авторы пришли к выводу, что "50 % сердечного выброса оттекает в периферические резистивные сосуды во время систолы, остальные 50 % - во время диастолы, когда растянутые стенки артерий возвращаются к исходному состоянию, а давление - к исходному уровню".

Приведенные данные могут служить только ориентиром, полного доверия они не вызывают, так как получены при исследовании изолированной аорты. Отток 50 % сердечного выброса из аорты во время систолы стал возможным только потому, что условия были искусственными. В живом организме (in vivo) отток окажется меньше 50 %.

Вывод: сердце вынуждено запасать в левом желудочке и изгонять в аорту во время каждой систолы значительно больше крови, чем это необходимо для создания артериального давления путем растяжения стенок аорты. Значительная часть крови, выброшенной сердцем (до 50 %), оттекает во время систолы напрямую на периферию, не участвуя в формировании пульсового АД.

Вот такое оптимальное решение было найдено природой в ходе эволюции.

Вывод нисколько не противоречит тому, что тонус сосудов кровеносной системы не имеет никакого отношения к пульсовому АД. Объяснение возникновения гипертонической болезни состоянием артериол абсолютно некорретно.

Для любознательного читателя сообщу, что оттекающая из аорты во время систолы часть крови не успевает попасть в периферические резистивные сосуды.

Период изгнания продолжается около 0,25 с. При скорости кровотока около 70 см/с за время систолы только незначительное количество выброшенной сердцем крови достигает нисходящей аорты.

Вторая поправка связана с кардиологическим заболеванием, называемым правосторонней недостаточностью сердца (обычно оно вызывается ослаблением мышцы правого желудочка сердца).

Из-за ослабления работы правой половины сердца при этом недуге наблюдается перераспределение крови в кровеносной системе. В венах скапливается та часть крови, которую не забирает из них ослабленное сердце (венозный застой). В аорте и крупных артериях недостает этой крови. Естественно, тонус стенок аорты и крупных артерий оказывается сниженным, а тонус вен - повышенным. В этом случае включается специальный защитный механизм, увеличивающий частоту сокращений сердца и ослабляющий венозный застой. Этот механизм, который будет подробно рассмотрен ниже, называется рефлексом Бейнбриджа.

Итак, при каждой систоле сердца, имеющего правостороннюю недостаточность, в левую его половину поступает недостаточное количество крови.

Здоровый левый желудочек сердца растягивается меньше и сокращается слабее. Таков закон Франка-Старлинга.

Изгнание в аорту при каждой систоле меньшего количества крови приводит к тому, что во время систол доля выброшенной крови, оттекающая на периферию, уменьшается, а часть крови, растягивающая стенки аорты, увеличивается. При измерении минимальное АД оказывается пониженным, а пульсовое АД и даже максимальное АД - повышенными.

Перечисленные исключения только подтверждают основное правило. Рефлекс Бейнбриджа мы рассмотрим дальше более подробно, так как иногда его путают с проявлениями правожелудочковой сердечной недостаточности и делают в результате неправомерные выводы об увеличении АД якобы из-за этого рефлекса.

Глава 5

Теория о сосудодвигателыюм центре - величайшее заблуждение!

Многие десятилетия авторитетные физиологи и кардиологи полагали, что артериальное давление зависит главным образом от симпатической нервной регуляции тонуса артериол. Соответственно, повышение тонуса артериол считалось главной причиной развития гипертонической болезни. Вы, уважаемый читатель, убедились в ошибочности данного взгляда (далее я приведу дополнительные доказательства). Однако это не единственное заблуждение ученых.

Наиболее распространена, казалось бы, безобидная ошибка: минимальное АД называют сердечным давлением, а максимальное АД - сосудистым. На самом деле, минимальное АД - сосудистое давление, а максимальное - сумма сосудистого и сердечного давлений. Но самое пагубное заблуждение имеет отношение к сосудодвигательному центру.

Предварительно замечу, что тонус сосудов, определяющий минимальное АД, в основном управляется симпатической нервной системой и не зависит от деятельности сердца.

Какова же подлинная роль симпатической регуляции тонуса кровеносных сосудов? Она изменяет скорость движения крови по сосудам, скорость подачи клеткам питательных пластических веществ и кислорода, скорость удаления из клеток продуктов, образовавшихся в результате обмена веществ (метаболизма). При этом остается почти неизменным максимальное давление крови - важнейший показатель при гипертонической болезни.

Таким образом, повышение тонуса симпатической нервной системы мало влияет на протекание гипертонической болезни. Если бы причиной заболевания было только повышение тонуса симпатической нервной системы, то показатели давления крови в большинстве случаев не выходили бы за пределы нормы.

Истинность предположения легко подтверждается экспериментально с помощью акупунктуры (электромануальной терапии). Так, применение акупунктурных методик воздействия на центры симпатической нервной системы с помощью безболевой электромануальной терапии позволяет существенно тормозить (седатировать) деятельность симпатических центров. При этом значительно снижается частота пульса (до 64–60 и даже 56–54 ударов в минуту при норме 72). Максимальное и минимальное артериальное давление уменьшаются незначительно, не более чем на 5 мм рт. ст. (исходная величина максимального давления - 160–165 мм рт. ст., а минимального - 8590). Пульсовая разница остается без изменений.

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что пульсовое давление крови не зависит от тонуса симпатической нервной системы и повышенное артериальное давление определяется не симпатической нервной системой.

"Иннервация вен соответствует иннервации артерий, хотя плотность иннервации вен значительно меньше. Нервные окончания эфферентных волокон точно прослежены до прекапиллярных сфинктеров, где они оканчиваются на гладкомышечных клетках. Сфинктеры способны активно отвечать на проходящие импульсы.

Основным механизмом нервной регуляции капилляров является эфферентная иннервация бессинаптического типа посредством свободной диффузии медиаторов в направлении стенки сосуда. В зависимости от расстояния, которое проходит медиатор, нервные влияния на капилляры могут быть быстрыми и непосредственными или замедленными и опосредованными. Распространяясь во все стороны от терминали, медиатор влияет на все части функционального элемента в пределах целого микроучастка" (А. Д. Ноздрачев).

Напомню, что симпатические нервные волокна с помощью возбуждающих импульсов различной интенсивности могут оказывать на одни и те же кровеносные сосуды сосудосуживающее (констрикторное), тонизирующее или сосудорасширяющее (дилятационное) действие.

Настало время перейти к основной проблеме, которой посвящена эта глава, то есть рассмотреть учение о так называемом сосудодвигательном центре.

Теперь, когда мы точно знаем, что сосудистый тонус не определяет пульсовое давление, а следовательно, и максимальное давление крови, можно утверждать, что сложившаяся в медицине 130 лет тому назад и процветающая в наши дни теория о роли так называемого сосудодвигателъного центра является, мягко говоря, фундаментально некорректной, а фактически представляет собой непреднамеренную научную фальсификацию огромного масштаба.

А. В. Логинов:

"Нейроны, регулирующие сосудистый тонус, расположены в нескольких отделах центральной нервной системы: спинном, продолговатом и промежуточном мозге, коре головного мозга".

В этой короткой цитате много неправды. Продолговатый мозг, не имеющий никаких нервных связей с сосудами, оказался регулятором сосудистого тонуса. Почему авторитетный физиолог позволил себе такое высказывание? Потому что физиологическая традиция требовала от него объединить то, чего объединять нельзя: сосудистый тонус и максимальное артериальное давление.

Уважаемый читатель, будьте внимательны, сейчас произойдет непреднамеренная подмена одного понятия другим, неравнозначным. Вместо "сосудистого тонуса" появится "максимальное давление", что принципиально недопустимо! Продолжу цитировать:

"Сосудодвигательный центр был открыт Ф. Овсянниковым в 1871 г. Если у собаки или кошки произвести перерезание головного мозга продолговатого мозга, то величина артериального давления у животных не изменится. Если же сделать перерезание между продолговатым и спинным мозгом, то максимальное давление в сонной артерии понижается до 60–70 мм рт. ст. (в норме оно равно 100–120 мм рт. ст.). Отсюда следует, что нейроны сосудосуживающего центра расположены в продолговатом мозге".

Однако ничего подобного из результатов таких перерезаний ствола мозга не следует!

Что наблюдал Ф. Овсянников? Падение максимального давления в сонной артерии! Тогда на каком же основании сделано заявление о нахождении сосудосуживающего центра?

Найден не сосудосуживающий центр, а центр регуляции максимального давления крови, не связанный с сужением сосудов! Максимальное давление крови, которое определялось в ходе эксперимента, не зависит от сужения сосудов. Сосудодвигательного центра не существует, что не умаляет значения открытия, сделанного ученым.

Почему же в течение 130 лет научный мир не подвергал сомнению ошибочную теорию? Как могла подмена понятий стать одним из устоев медицины нашего времени? Дело в том, что Ф. Овсянников верил в то, что тонус сосудов определяет величину максимального давления крови, и остается только найти то место в организме, где расположен центр, управляющий этим тонусом. Отсутствовало понимание отсутствия взаимосвязи между тонусом сосудов и максимальным давлением крови. Самое поразительное то, что никто из крупнейших ученых (в том числе академики П. П. Павлов. Г. Ф. Ланг, А. Л. Мясников) не обратил внимания на данную ошибку.

Итак, найденный центр оказался центром регуляции максимального давления крови, неправомерно названным сосудодвигательным или сосудосуживающим) центром. Настоящими сосудосуживающими центрами в организме являются все многочисленные сосудистые центры симпатической нервной системы от симпатических ганглиев до гипоталамуса.

Процитирую А. В. Логинова (он убежден в существовании сосудодвигательного центра):

"Нейроны сосудосуживающего центра находятся в постоянном тоническом возбуждении, которое обеспечивает определенное сужение сосудов. Вместо с тем раздражение участков продолговатого мозга, расположенных в непосредственной близости от сосудосуживающего центра, ведет к расширению сосудов и падению артериального давления. Поэтому в продолговатом мозге различают два отдела (сосудосуживающий и сосудорасширяющий).

При раздражении первого возникает прессорный эффект (повышение артериального давления), при раздражении второго - депрессорный эффект (понижение артериального давления). Этот центр называется также бульбарным центром (от названия продолговатого мозга) и располагается на дне четвертого желудочка мозга.