Температура питья зависит от целей, которые вы ставите перед собой. Если ребенок обезвожен и необходимо, чтобы жидкость поскорее всосалась в пищеварительном тракте, температура питья должна соответствовать температуре тела. Если же для вас важнее в первую очередь снизить повышенную температуру тела ребенка, питье должно быть комнатной температуры, так как для нагревания выпитой жидкости в пищеварительном тракте расходуется часть тепловой энергии.

Особо следует остановиться на питьевом режиме детей грудного возраста. Принято считать, что все пищевые (и питьевые) потребности детей по крайней мере до 6-месячного возраста вполне обеспечиваются грудным молоком, а при его отсутствии адаптированными смесями. Так оно и есть, пока ребенок здоров. Но во время заболевания расход жидкости возрастает и не компенсируется только питанием. Ребенка грудного возраста при простуде тоже следует допаивать, используя для этого кипяченую воду, регидрационные растворы (хумана электролит с фенхелем, регидрон оптим), отвар изюма. Отпаивают младенцев небольшими порциями между приемами пищи, используя питье с чайной ложки, из рожка через соску и даже при помощи впрыскивания жидкости в полость рта 10-граммовым шприцом.

Лечить или не лечить?

Мы уже обсудили: простуда – это инфекция. Раз инфекция, то современная медицина обладает набором лекарственных средств, для подавления любой инфекции. Вон у соседей дочке назначили внутримышечно уколы, и через неделю она уже здорова. Так-то оно так, но, как мы отмечали (это важно!),

бо́льшая часть простуд вызвана вирусами, на которые антибактериальные средства не действуют.

При трахеитах и бронхитах в развитии воспаления могут участвовать и бактерии, однако организм ребенка с ними успешно расправляется сам. В случае назначения антибактериальных препаратов эти заболевания могут протекать несколько легче. Однако, поскольку антибиотики и другие антибактериальные средства (сульфаниламиды, нитрофураны и др.) подавляют реакцию иммунитета, влияют на кишечник, печень, почки и аллергизируют ребенка, то после антибиотикотерапии риск нового заболевания возрастает. Как правило,

простудные заболевания, за исключением воспаления легких, лечат без применения антибиотиков.

Но из любого правила есть исключения. Такое исключение составляют ослабленные дети: дети с дистрофией, рахитом, у которых очень вероятна трансформация бронхита в пневмонию. В такой ситуации врач обычно не испытывает судьбу и назначает антибиотик.

То есть получается, что в большинстве случаев простуду лечить не нужно? Не совсем так. Хотя следует отметить, что организм вполне обычного ребенка обладает всеми возможностями, чтобы самостоятельно расправиться с инфекцией. При контакте с вирусом его попаданию в организм препятствуют естественные барьеры. Поверхность дыхательных путей покрыта защитной пленкой слизи и секреторного иммуноглобулина А. Микроворсинки слизистой оболочки начинают усиленно выгонять слизь и вместе с ней удаляют значительную часть вирусов. По сигналу о проникновении в организм чужого белка сразу усиливается выработка противовирусных неспецифических факторов (интерферона, лизоцима и др.), а к третьему дню заболевания подоспеет тяжелая артиллерия – будет выработано и накоплено достаточное количество специфических антител, нацеленных конкретно против проникших возбудителей. Они-то и завершат разгром агрессора.

Правда, некоторые вирусы (в основном гриппозные) настолько агрессивны, что могут опередить защитную реакцию организма больного. Вирус размножается столь стремительно, что кроме дыхательных путей могут поражаться другие жизненно важные органы. Признаками такого бурного течения заболевания является резкое ухудшение самочувствия больного, высокая температура тела ребенка. В таких случаях, не полагаясь на волю случая, предпочтительно назначить противовирусный препарат. Поскольку цель этого препарата – не дать вирусу безмерно размножиться до того, как организм мобилизует защитные силы, есть смысл начать прием такого препарата в первые 3 дня заболевания. То есть и в этом случае наша задача – помочь, а не мешать организму ребенка справиться с инфекцией.

В большинстве же случаев лечение носит симптоматический характер, то есть направлено на разумное облегчение имеющихся у ребенка проявлений болезни: повышенной температуры, насморка, кашля, нарушения самочувствия.

Но существуют строгие показания, по которым ребенку при простуде врач обязательно назначает антибиотики. Антибиотики назначают, если простуда протекает в форме ангины. Если у ребенка развилось воспаление легких, то антибиотики жизненно необходимы и составляют основу лечения.

Некоторая часть детей страдает хроническими заболеваниями. Простуда, поражая в основном органы дыхания, тем не менее снижает устойчивость всего организма и может способствовать обострению хронического процесса. Поэтому наличие у ребенка с простудой некоторых сопутствующих заболеваний (пиелонефрит, гломерулонефрит и др.) может послужить поводом для назначения антибактериальных средств. В этом случае назначение препаратов носит профилактический характер.

Спектр антибактериальных препаратов в настоящее время достаточно велик. Но не все антибиотики, применяемые у взрослых, могут быть использованы у детей. При заболеваниях детей практически не применяют тетрациклины, которые нарушают структуру формирующейся костной ткани, особенно зубов. Только по особым поводам (например, при псевдотуберкулезе) детям назначают левомицетин, который может отрицательно повлиять на состав крови. Некоторые антибиотики (канамицин, полимиксин, гентамицин) могут оказать повреждающее воздействие на слуховой нерв и на почки.

У современных антибиотиков побочные действия сведены к минимуму. Бо́льшая часть антибиотиков оказывает избирательное действие на определенную группу микроорганизмов и не влияет на другую. К примеру, оксациллин губительно действует на стафилококк и мало влияет на кишечную палочку. Поэтому выбор антибактериального препарата зависит от того, какой возбудитель выделен или хотя бы предполагается у больного. В настоящее время внедрены в практику антибиотики с продолжительным (до 1 суток) и достаточно широким спектром действия, хорошо всасывающиеся в пищеварительном тракте. К ним относят сумамед (азитромицин), кларитромицин, зиннат и др.

Существуют антибиотики и широкого спектра действия, подавляющие разнообразные бактерии (цефалоспорины II–III поколений, фторхинолоны и др.). Применяют такие антибиотики только в случаях тяжелых заболеваний, при которых приходится пренебречь тем, что наряду с болезнетворной гибнет и нормальная полезная для организма микрофлора.

Известно, что одни антибиотики избирательно концентрируются в моче (например, ампициллин, цефалексин), другие хорошо проникают в костные структуры (линкомицин), третьи концентрируются в бронхиальной слизи. То есть антибиотики обладают относительной избирательностью. Но это не означает, что при поражении инфекцией нескольких органов для каждого из них необходим свой препарат. Например, при воспалении легких, сочетающимся с отитом, подбирают антибиотик, который позволяет лечить воспалительный процесс в обоих органах.

Таким образом, выбор антибиотиков для лечения вашего ребенка является делом сложным, требующим учета многих факторов.

Антибиотик, который помог вашему ребенку во время предшествующей болезни, может оказаться бесполезным или даже вредным при новом заболевании.

Антибиотики не относятся к экстренным препаратам, их действие не проявляется сиюминутно. Поэтому нельзя самостоятельно начинать лечение антибактериальными препаратами, не посоветовавшись с врачом.

Нередко автора спрашивают: "Хорошо ли, если ребенок получает много лекарств?" Действительно, бывает, что врач при лечении назначает ребенку 3–4 препарата одновременно. А если в то же время ребенок лечится у ЛОР-врача и тот тоже назначил 2–3 препарата? При этом нужно обязательно учитывать, что одни лекарства взаимно усиливают действие друг друга, а другие, напротив, проявляют антагонизм. Поэтому, если вашего ребенка одновременно лечат несколько врачей, очень важно каждому из них точно указывать названия всех лекарств, которые получает ваш ребенок. А еще лучше предоставлять врачу при консультации медицинскую документацию (выписки, заключения, историю развития ребенка).

И еще при лечении детей следует избегать одновременного применения большого количества лекарств. Установлено, что при приеме одновременно двух лекарств, они ослабляют действие друг друга в 25 %, а при приеме четырех лекарств – в 75 % случаев. Нужно стремиться к лечению минимальным количеством медикаментов, но подобранных с учетом всех особенностей и заболевания, и вашего ребенка.

Повышенная температура тела

Повышение температуры тела – наиболее частое проявление как простудных, так и других воспалительных заболеваний. Вместе с тем роль повышенной температуры тела при разных заболеваниях далеко не однозначна и в различных случаях требует дифференцированного подхода при определении лечебной тактики. Исследованием значения повышенной температуры тела при разных болезнях еще в XIX веке занимался Сергей Петрович Боткин, который считал, что в большинстве случаев снижение температуры тела не устраняет свойственные заболеванию изменения в организме, и предлагал рассматривать повышенную температуру тела в качестве приспособительной реакции. В последующем наблюдения С. П. Боткина получили подтверждение.

Наряду с повышением температуры тела на фоне воспалительного заболевания возможны и другие виды повышений температуры тела. Причинами таких повышений могут быть перегревание, а также нарушения механизмов регуляции температуры тела.

Но сначала простой вопрос. Какая температура тела является нормальной? Как известно, нормальная температура тела здорового ребенка – 36–37 °C. Однако установлено, что каждый орган имеет свою температуру. Наиболее высока температура печени, несколько ниже температура других внутренних органов. Температура кожи выше всего в подмышечных областях – 36,0–36,8 °C. Примерно у половины детей встречается асимметрия подмышечной температуры, при этом чаще всего температура тела слева несколько выше (на 0,1–0,5 °C), чем справа.

Несколько ниже температура кожи шеи (34 °C). Об этом полезно знать, так как иногда ориентируются на температуру тела, измеренную в кожной складке шеи. Особенно низка температура кожи кистей и стоп – 24–28 °C. Наряду с измерением температуры в подмышечных областях, принятом в нашей стране, довольно широко у детей используют определение температуры во рту (под языком), а также в прямой кишке. Важно знать, что температура в полости рта выше подмышечной на 0,1–0,4 °C, а в прямой кишке – на 0,5–1,0 °C.

Температура тела зависит от возраста. У недоношенных детей в связи со свойственными им особенностями (низкой активностью обмена веществ, низкой массой при относительно большой поверхности тела, истонченным подкожно-жировым слоем, несовершенной терморегуляцией) температура тела в значительной мере зависит от температуры окружающей среды.

Температура тела у детей раннего возраста в среднем на 0,3–0,4 °C выше, чем у взрослых, и в большей мере, чем у взрослых, подвержена колебаниям.

Температура тела ребенка зависит от очень многих факторов. Хорошо известны суточные колебания температуры тела: самая низкая температура тела у детей обычно бывает в 4–5 часов утра, самая высокая – в 16–17 часов. Суточная амплитуда колебаний температуры тела у девятимесячного ребенка составляет около 0,9, у детей 2–5 лет – 0,6–1,0 °C. У детей старше 5 лет в состоянии покоя температура тела колеблется в пределах 0,3–0,5 °C.

Во время интенсивной мышечной нагрузки (при подвижных играх, при занятиях физкультурой, а также при длительном крике, плаче) температура тела вашего ребенка может повыситься на 1–2 градуса (до 38 °C). Температура тела ребенка повышается после еды, причем повышение зависит от состава съеденной пищи (максимально после мясных продуктов). Температура тела упитанного ребенка с высокой возбудимостью, постоянно пребывающего в движении, всегда на несколько десятых градуса выше, чем у ребенка апатичного, предпочитающего шумным играм спокойные занятия – чтение книг, рисование и пр. Это не требует коррекции, если ребенок хорошо себя чувствует.

У детей первых лет жизни терморегуляция еще не вполне совершенна. В здоровом ребенке первых лет жизни энергия бьет ключом. Он во время бодрствования ни минуты не сидит на месте и способен загонять и папу с мамой, и бабушек. Тепло-продукция у него происходит с избытком, а вот с теплоотдачей проблема. Избыточное тепло ребенок отдает путем конвенции с поверхности тела, путем испарения при потении и путем теплообмена вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Интенсивность всех трех путей теплоотдачи напрямую зависит от разницы температуры тела ребенка и температуры окружающего воздуха. И если температура в жилых помещениях составляет 24–25 °C, а ребенок одет в комбинезон, он не сможет отдать избытки тепла. И у него температура тела может на несколько десятых градуса превышать 37 °C. Это еще не болезнь, но регуляторные системы ребенка перенапряжены, и он очень легко может простудиться.

Таким образом, неплохо, если вы будете точно знать, какая же температура тела является индивидуальной нормой для вашего ребенка. Однако не стоит злоупотреблять измерением температуры тела у здорового ребенка, не имеющего никаких признаков заболевания. Не нужно создавать себе проблем, ибо вы не всегда сможете объяснить нормальные колебания температуры тела ребенка. Бесконечные измерения температуры тела будут невротизировать вас и создавать предпосылки ипохондрии у ребенка.

Несколько повышенная температура тела может быть нормальной для вашего ребенка, но всегда является поводом для обращения к врачу и обследования, так как даже слегка повышенная температура тела может быть основным проявлением вялотекущего заболевания (например, инфекции мочевыводящих путей). Если же у вашего ребенка температура тела превышает 38 °C, то независимо от того, чем он перед этим занимался, это – проявление заболевания.

Поводом для измерения температуры должно являться нарушение самочувствия ребенка.

Изменяется поведение ребенка: появляется повышенная двигательная активность, малыш становится капризным, раздражительным, нарушается сон. В глазах – лихорадочный блеск, лицо "пылает", кожа горячая на ощупь. В других случаях, напротив, ребенок становится вялым, апатичным, отказывается от еды, кожа становится бледной с "мраморностью", холодные на ощупь конечности, кожа покрыта мурашками, на лбу холодный пот, ребенка знобит.

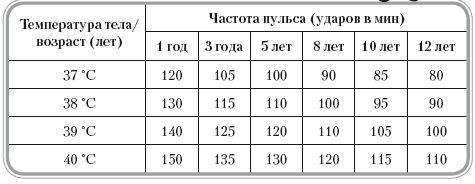

Некоторые мамы при оценке температуры тела ребенка применяют старый народный способ: прикладывают ко лбу ребенка свои губы. Способ, конечно, испытанный, но, во-первых, крайне субъективный и, во-вторых, не показательный при наличии у ребенка озноба. Более корректно ориентировочно определить температуру тела можно, ориентируясь на увеличение частоты пульса в состоянии покоя (табл. 2).

Таблица 2

Изменение частота пульса у детей при повышении температуры тела

Но все же предпочтительней при оценке температуры тела ребенка использовать термометрию. Измерять температуру тела ребенка целесообразно между приемами пищи спустя более одного часа после физических нагрузок, и желательно, чтобы измерение температуры тела не сопровождалось криком, сопротивлением и слезами. Общепринятым у нас (в России) методом является измерение температуры тела в подмышечной впадине при помощи ртутного или электронного термометра.

Обычно температуру тела измеряют в левой подмышечной впадине. Термометр не должен быть холодным – иначе процедура вызовет негативную реакцию ребенка. Поэтому перед измерением целесообразно 3–5 минут подержать термометр в своей ладони. Перед тем как поставить ртутный термометр, его встряхивают так, чтобы столбик ртути опустился ниже отметки 36 °C. Встряхивать термометр лучше над кроватью или диваном, с тем чтобы если он случайно вырвется из руки, то не разбился – пары ртути токсичны, и полностью собрать ртуть с пола довольно сложно.

Термометр ребенок держит в подмышечной впадине 5–7 минут. В первые 2 минуты столбик ртути поднимается быстро, а в последующем подъем составляет доли градуса, не имеющие принципиального значения. Поэтому, если ребенок при измерении температуры тела беспокоится, вырывается, то для приблизительной оценки температуры тела достаточно подержать градусник 2 минуты. Если же вам не удается приучить ребенка к измерению температуры тела обычным градусником, придется приобрести электронный термометр, для измерения температуры которым требуется около 1–2 минут.

В некоторых случаях температуру измеряют в прямой кишке (норма до 38 °C). Для этого наконечник термометра смазывают вазелином или глицерином. Ребенка укладывают животом на колени одного из родителей (детей школьного возраста укладывают на бок с подтянутыми к животу коленями). Термометр легкими движениями вводят в задний проход на глубину 2 см, удерживая в этом положении в течение одной минуты. Приблизительно температуру тела можно оценить уже через 20 секунд.

Обычно при заболевании ребенка температуру тела измеряют 2 раза в день – утром и в 16–17 часов. Но в остром периоде болезни, когда возможны быстрые высокие подъемы температуры тела, ее целесообразно измерять каждые 3–4 часа. Контроль температуры тела обычно продолжают до ее нормализации.

Механизм повышения температуры тела в принципе универсален. В его основе лежит раздражение находящихся в головном мозге центров регуляции, приводящих к увеличению теплопродукции организма и уменьшению теплоотдачи.

При инфекционных заболеваниях повышение температуры тела связано с действием на организм продуктов обмена веществ и распада вирусов, микробов, некоторых лекарственных препаратов. Длительность лихорадочного периода обычно совпадает с периодом интенсивного размножения возбудителя в организме.

Комплексы, раздражающие центр регуляции температуры тела, могут образовываться не только при инфекционных заболеваниях, но и при иммунных реакциях, при разрушении тканей в случае травмы, при задержке шлаков и продуктов нарушенного обмена, могут вырабатываться опухолевыми клетками. И в этих случаях повышенная температура тела отражает активность болезненного процесса.