Очень полезным при посадке сливы является добавление в почвенную смесь некоторого количества не очень крупных камней (гравия, щебня, гальки, битого кирпича). Это увеличивает температуру в почвенном слое, где располагается основной объем корневой системы, способствует более раннему началу функционирования корневой системы весной (на 3–5 дней) и более позднему окончанию ее функционирования осенью. Связано это с аккумулированием камнями солнечного тепла днем и отдачей его почве ночью, благодаря чему среднесуточная положительная температура почвы повышается. Особенно важно это весной, когда сильно нагревается солнечными лучами надземная часть и при отсутствии функционирования корневой системы при этом сильно обезвоживается, что может привести к высыханию отдельных ее частей.

После посадки саженцы поливают из расчета 3–4 ведра на растение. Когда вода впитывается, лунку мульчируют перегноем, торфом или сухой землей.

Саженец свободно привязывают к колу мягким шпагатом или жгутом из тряпки.

Уход за садом

Междурядья в молодом сливовом саду можно использовать под посадку ягодных кустарников – смородины, крыжовника, жимолости. По мере разрастания кроны деревьев и вступления их в плодоношение кустарники можно будет безболезненно удалить, так как к этому времени (через 6–8 лет) они полноценно отдадут урожай, а в междурядьях при желании сделать грядки и посадить землянику, картофель.

В первые 3–4 года слива характеризуется очень интенсивным ростом побегов, длина которых за один сезон может достигать 1,5–2 метров. В этом случае необходимо, когда они достигнут длины 30–40 сантиметров, сдерживать их рост летней прищипкой. Иначе формируется голенастая крона, и весь урожай перемещается на ее периферию.

Если прирост побегов составляет менее 40 сантиметров или видно, что растения находятся в угнетенном состоянии, ранней весной подкармливают их азотными минеральными удобрениями (мочевиной или аммиачной селитрой) из расчета 20 граммов на 1 квадратный метр. Подкормки органическими удобрениями целесообразно проводить в июне. Свежий навоз разбавляют в 10 раз, птичий помет – в 20 раз, затем вносят удобрение по кольцевым бороздам, выкопанным по окружности проекции кроны, и обязательно мульчируют.

Для хорошего роста и плодоношения сливе необходимы органические и минеральные удобрения. В первый год после посадки их вносить не нужно. Саженцам достаточно питательных веществ, которые были в посадочной заправочной смеси. В последующие три года весной вносят в приствольный, круг под перекопку 20 г/м мочевины.

При регулярном и обильном урожае деревья сливы удобряют ежегодно, поскольку с урожаем из почвы выносится значительное количество элементов питания. Под осеннюю перекопку на 1 м приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г сернокислого калия или 200 г древесной золы.

В год, когда нет урожая, от осеннего внесения удобрений следует отказаться, а в следующем сезоне рекомендуется ограничиться только летними подкормками, поскольку избыточные дозы минерального питания будут способствовать нарастанию вегетативной массы дерева в ущерб закладке цветковых почек.

В период полного плодоношения количество минеральных удобрений остается без изменения. А потребность в органике возрастает, теперь под приствольный круг вносят 15–20 кг/м навоза или компоста. При этом мочевину применяют весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, органические – весной или осенью. Сразу после внесения удобрений приствольные круги перекапывают на глубину 15–20 см. Ближе к штамбам глубину перекопки уменьшают, чтобы не повредить корни.

В уже существующем саду ежегодно в начале сезона перекапывают почву под кронами и в междурядьях. Ближе к штамбу перекапывают мельче, по мере удаления – глубже (на 10–15 см). Перед перекопкой разбрасывают под кроной деревьев удобрения (100–200 г на дерево аммиачной или кальциевой селитры в молодом саду, 300–500 г – в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и плодоношение сливы.

Для нормального роста и развития сливе и алыче необходимо равномерное и достаточное увлажнение почвы в течение всего сезона. Не нужно забывать, что корневая система у этих растений залегает близко к поверхности и неспособна добывать влагу из глубинных слоев почвы. В жаркую погоду обязательно поливают сливы: 4–6 ведер воды на дерево.

Весной и в первой половине лета деревьям сливы нужно большое количество воды. Засуха в этот период ослабляет рост побегов, вызывает осыпание завязей. При продолжительной засухе плоды мельчают, сморщиваются и, не достигнув необходимой величины, преждевременно опадают. К тому же сухая жаркая погода во время цветения вызывает подсыхание пыльников и пестиков у цветков, что ведет к снижению урожая. Поэтому в сухое лето, особенно перед созреванием урожая, сливу поливают.

Неплодоносящие молодые деревья поливают в первой половине лета и осенью для лучшей перезимовки. При этом на 1 м приствольного круга выливают 3–4 ведра воды. Плодоносящие деревья поливают 3–4 раза за сезон: в период активного роста побегов, цветения, завязывания и роста плодов.

Однако чрезмерно увлекаться поливом не следует. Обилие влаги в период созревания плодов вызывает их растрескивание и распространение грибковых заболеваний (серой гнили). Позднелетние поливы, а также дожди могут вызвать вторичный рост побегов и даже вторичное цветение после длительной летней засухи. Такие растения ослабевают, не успевают до заморозков закалиться и зимой подмерзают.

Перед цветением полезно подкормить сливу органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет) разводят в воде в соотношении 1:9 и выливают по 4–6 ведер раствора под дерево. Если нет органических удобрений, применяют жидкие минеральные. 1 столовую ложку кальциевой или калийной селитры растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2–3 ведра удобрения, во взрослом – 4–6 ведер на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после подкормки мульчируют почву торфом или опилками.

Если междурядья в саду содержатся под чистым паром, 2–3 раза в месяц пропалывают сорняки и рыхлят почву. При естественном задернении 3–5 раз в течение лета скашивают траву и оставляют ее на месте в виде мульчи.

Продолжают работы по уходу за садом в июне-июле: удаляют сорняки, рыхлят приствольные круги и междурядья. В засушливые годы выливают 5–7 ведер воды под каждое дерево. В июне (после цветения и при формировании плодов) полезно подкормить деревья органическими или минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

В урожайные годы ставят подпорки под основные ветви. В августе-сентябре в садах с естественным задернением прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром перекапывают приствольные круги и междурядья. Перед перекопкой равномерно разбрасывают под кронами деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при чередовании органических и минеральных удобрений. Вносят их через год, в расчете на каждое дерево: органических удобрений (перегноя или компоста) – 1–2 ведра, минеральных – 200–500 г суперфосфата, 100–200 г хлористого калия или 1,0–1,5 кг древесной золы. Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие – увеличивают.

Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает необходимыми элементами питания для роста и плодоношения в следующем году.

Если почвы на участке кислые, 1 раз в 3 года проводят известкование. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчают, равномерно разбрасывают по участку (300–500 г на 1 м) и перекапывают. На легких почвах ее количество снижают, на тяжелых – повышают. Известь вместе с фосфорными и калийными удобрениями разбрасывают осенью по поверхности почвы и потом ее перекапывают.

Для лучшей перезимовки деревьев, особенно в засушливые годы, проводят влагозарядковые поливы – 5–7 ведер воды под дерево.

Следует иметь в виду, что слива не переносит переувлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод (менее 1,5 м) или даже временного подтопления во время весеннего таяния снега корни задыхаются. Это ведет к ослаблению роста, невызреванию однолетних побегов, суховершинности, подмерзанию деревьев зимой. Такие растения дают низкий урожай и рано прекращают плодоношение.

При недостатке света из-за затенения или загущения листья у сливы становятся светло-зелеными, плоды плохо окрашиваются, бывают бедны сахаром, побеги вытягиваются и часто повреждаются зимними морозами.

Слива очень болезненно реагирует на нехватку азота, калия и магния. При недостатке в почве азота листья становятся светло-зелеными, хлоротичными. В этом случае эффективно проведение некорневой подкормки, для чего листья опрыскивают раствором мочевины (40–50 г на 10 л воды) или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды). Избыток азота проявляется активным ростом жировых (водяных) побегов с мощными листьями. Также избыток азота может замедлить подготовку деревьев к зиме, и тогда неизбежны подмерзания плодовых почек и вегетативных образований, усиленное камедетечение и появление морозобоин на центральном проводнике, штамбе и ветвях.

При калийном голодании края листьев буреют и сворачиваются. Если есть дефицит магния, побурение проявляется по жилкам и краю листовой пластинки. Причем нередко растение испытывает недостаток в калии и магнии одновременно. Тогда в почву вносят 30–40 г/м гранулированного "кал и мага".

Дефицит азота, фосфора и калия может возникать и при наличии оптимальных запасов питательных веществ в почве, но при недостатке влаги, когда почвенные растворы медленно поступают к корням. Тогда наблюдается массовое опадение завязавшихся плодов.

В зимний период деревьям сливы может грозить выпревание или подмерзание.

Выпревание – один из видов зимнего повреждения, при котором отмирает кора и камбий у основания дерева. Повреждением охватывается нижняя часть ствола и основания скелетных ветвей от поверхности почвы на 20–30 см и выше. Древесина остается белой, здоровой, а прирост, как правило, бывает слабый или совсем отсутствует, вокруг дерева появляется обильная поросль. Причина в длительном воздействии на растения температуры близкой к 0 °C, которая создастся у поверхности почвы под толстым слоем рыхлого снега.

В борьбе с выпреванием помогает уплотнение снега путем 3-4-кратного отаптывания приствольных кругов, диаметр которых должен быть не менее проекции кроны дерева. Уплотнение начинают при толщине снежного покрова 15–20 см, а последующие – после очередного обильного снегопада или метели. Уплотненный снег более теплопроводный и способствует быстрому промерзанию почвы.

При подмерзании повреждается верхняя часть дерева, однолетний прирост, мелкие и более крупные ветви. Повреждается прежде всего древесина, при этом она темнеет. С началом вегетации по всему дереву, начиная от здоровых его частей, отрастают сильные волчковые побеги и прирост бывает хорошим.

На участках, где ежегодно накапливается много снега, посадку лучше проводить не в ямы, а на земляные холмы. Весной или осенью на площадку, где будет насыпан холм, как и в посадочные ямы, вносят органические (до 30–40 кг перегноя или компоста) и минеральные удобрения (аммиачной селитры 200–400 г, суперфосфата – 800-1200 г, хлористого калия – 150–300 г). Чтобы удобрения смешались с почвой, ее перекапывают, после чего насыпают холм.

Делаются холмы из обычной почвы с добавлением песка, гравия, битого кирпича с основанием 1,8 х 2 м, высотой 0,5 м. Посередине делается лунка. При этом ближе к центру, где будет посажено деревце, кладут плодородную почву, а к периферии – с указанными добавками.

Положительно показала себя и посадка в ящики без дна, заполненные почвой. Размер ящиков: ширина и длина по 1 м, высота 50 см. Ящики можно делать из деревянных досок, шифера, железных листов. Вместо ящиков можно использовать железные бочки, разрезанные пополам.

Календарь садовых работ для сливы и алычи (для Средней полосы России)

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ (период покоя). Окучивание штамба и оснований ветвей снегом, стряхивание снега с ветвей, подкормка птиц, подготовка инвентаря.

МАРТ (набухание почек). Обрезка плодоносящих и неплодоносящих деревьев, разокучивание деревьев от снега, стряхивание снега с ветвей, развешивание гнездовий.

АПРЕЛЬ (выдвижение зеленого конуса). Посадка, обрезка, перекопка почвы в молодом и взрослом саду, в саду под задернением, внесение азотных удобрений, отвод талых вод, снятие обвязки, прививка черенком, отделение поросли от материнского растения, опрыскивание от болезней и вредителей.

МАИ (цветение, начало роста). Обрезка после суровых зим и зеленая обрезка неплодоносящих и плодоносящих деревьев, лечение ран, прививка черенком, опрыскивание от болезней и вредителей, рыхление почвы в молодом и взрослом саду, посев трав в саду под задернением, подкормка жидкими удобрениями плодоносящих деревьев, осушение участка, мульчирование молодых и взрослых посадок.

ИЮНЬ (рост завязи, окончание роста). Вырезка усыхающих ветвей неплодоносящих и плодоносящих деревьев, рыхление почвы в молодом и взрослом саду, подкашивание трав в саду под задернением, подкормка жидкими удобрениями плодоносящих деревьев, полив при засухе, лечение ран.

ИЮЛЬ (окончание роста, созревание плодов). Вырезка усыхающих ветвей неплодоносящих и плодоносящих деревьев, рост естественных сидератов в молодом саду, культивация почвы во взрослом саду, подкашивание травы в саду под задернением, внесение золы, полив при засухе, лечение ран, установка подпор, окулировка, сбор плодов, сбор и уничтожение больных плодов.

АВГУСТ (созревание плодов). Подготовка ям для осенней Посадки (на юге), вырезка поломанных ветвей плодоносящих деревьев, подкашивание травы в саду под задернением, лечение ран, установка подпор, окулировка, сбор плодов, сбор и уничтожение больных плодов.

СЕНТЯБРЬ (листопад). Подготовка ям для весенней посадки, сгребание листьев для компостирования, прекращение подкашивания травы в саду под задернением, внесение фосфорно-калийных и органических удобрений, подзимний полив, лечение ран, выкопка ранее отделенной поросли, сбор плодов, опрыскивание от болезней и вредителей.

ОКТЯБРЬ (листопад). Посадка, прикопка саженцев на зиму, грубая перекопка почвы, внесение органических удобрений, известкование (при необходимости) 1 раз в три года, подзимний полив, мульчирование молодых и взрослых посадок, обвязка деревьев от повреждения зайцами, сбор и уничтожение опавших листьев.

НОЯБРЬ (период покоя). Побелка штамбов для защиты от солнечных ожогов, окучивание снегом штамба и оснований ветвей, стряхивание мокрого снега с ветвей, заготовка черенков и закладка их на хранение, подкормка птиц.

ДЕКАБРЬ (период покоя). Окучивание штамба и оснований ветвей снегом, стряхивание мокрого снега с ветвей, подкормка птиц.

Формирование кроны и уход за ней

В первый год после посадки никакой обрезки саженца не проводят, хотя в руководствах по садоводству это рекомендуют делать. А необходимость исключения такой обрезки вызвана тем, что корневая система саженца при выкопке в питомнике очень сильно обрезается, и для ее возобновления требуется значительное количество запасенных продуктов фотосинтеза и в наземной, и в корневой части. Поскольку корни очень сильно обрезаны, то единственным хранилищем продуктов фотосинтеза остается надземная часть. В этом случае любая обрезка надземной части уменьшает количество запасенных продуктов фотосинтеза, требующихся для восстановления корневой системы. Кроме того, для роста корневой системы требуется поступление в нее ростового вещества – ауксина, образующегося в точках роста надземной части (почки) и корневой системы (всасывающие корешки). Ввиду того, что корневая система практически не имеет всасывающих корней (они все обрезаны при выкопке), ауксин поступает в корни из точек роста почек. Любая обрезка надземной части при этом уменьшает количество почек, а следовательно, и поступление ауксина к корням, что ухудшает их рост и восстановление.

При выращивании сливы формируют два давно вошедших в практику основных типа кроны: лидерную и вазообразную. Лидерная крона имеет центральный проводник с несколькими скелетными ветвями. В нижнем ярусе оставляют 3–4 скелетные ветви. В следующем ярусе скелетные ветви первого порядка закладывают разреженно, с интервалом 40–60 см. Когда дерево достигнет высоты 2–2,5 м, проводник обычно обрезают на одиночную боковую ветку.

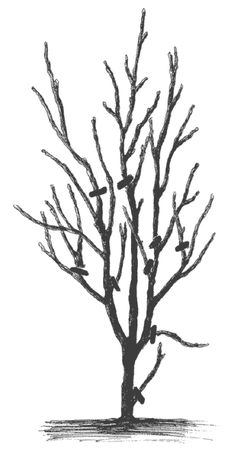

Первую обрезку сливы проводят следующей весной (рис. 3) до распускания почек. Если этого сделать не удалось, то лучше подождать до следующей весны. Формируют штамб. У зимостойких сортов оставляют штамб высотой 40–60 см, у менее зимостойких – высотой 20–30 см. Чем ниже штамб, тем деревья более устойчивы к неблагоприятным условиям перезимовки. Побеги на штамбе вырезают на "кольцо". Если саженцы имеют ветви длиной не более 50 см, укорачивать их не следует. При наличии более длинных ветвей (60–90 см) укорачивают их на 1/3 их длины. Это несколько ослабляет рост и усиливает ветвление. Не рекомендуется сильно укорачивать однолетние побеги, что приводит к излишнему загущению кроны и необходимости сильного прореживания в последующие годы.

Рис. 3. Первая обрезка сливы

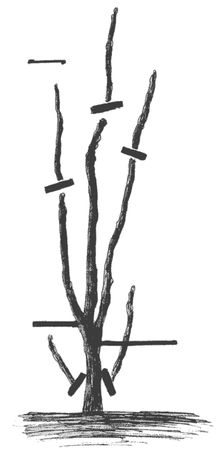

В последующие годы у сортов, плодоносящих на однолетних ветках, обрезка должна быть минимальной, так как после этого резко усиливается рост ветвей, что ведет к загущению кроны. У сортов, плодоносящих на двулетних ветках (букетных веточках и шпорцах), однолетние приросты укорачивают больше. Главная задача: прореживание и снижение кроны. Удаляют ветви, растущие внутрь кроны, трущиеся и неудачно расположенные. Чтобы снизить высоту дерева, изменить направление роста и усилить однолетние приросты, проводят обрезку на боковую ветвь (рис. 4).