Социально-ориентированные подростки, стремящиеся к достижению цели деятельности, идентифицируют свой образ с запланированным результатом. Если текущего результата не достигнуто – психологическая опора на данную позицию утрачивается, и наблюдается тенденция переориентации на процесс деятельности и идентификации позиции "Я" с группой спортсменов, позволяющей подростку "защитить" личные смысложизненные ценностные ориентации позитивной оценкой в системе горизонтальных связей. Рассматривая в ключе нравственности процесс спортивной подготовки подростка, важно отслеживать, чтобы результирующая соревновательная позиция аутсайдера через формальный результат (очки, секунды, голы) не доминировала в социальных отношениях и не преобразовывалась в статичную социальную роль "неуспешного".

Только при нравственном отношении к другому возможно развитие социально адаптированной самооценки, совершенствование рефлексивной культуры, позволяющей подростку соотносить "Я-реальное" и "Я-идеальное" в контексте личных и спортивных достижений, социального приспособления, основанного на понимании самой сущности процессов и явлений спортивной деятельности и личности в спорте. Обратившись еще раз к понятию социального интеллекта, противопоставим точке зрения Г. Олпорта (2002), представляющего социальный интеллект как "особый социальный дар, обеспечивающий гибкость в отношениях с людьми, продуктом которого является социальное приспособление, а не глубина понимания" [162], наше представление о том, что без глубины понимания вопроса социальный интеллект в полной мере не проявится в условиях нестандартной, в некоторых случаях – экстремальной спортивной деятельности. Спорт вне нравственности, вне ценностного отношения к другому человеку как социальное явление существовать не может, и спортсмен с эгоцентричным, социально дезадаптированным мировоззрением вряд ли в полной мере раскроет свои спортивные способности.

Рассмотрение социального интеллекта соотносится с категориями морали и нравственности. Придерживаясь научной позиции Л. Н. Когана, В. И. Басовой, А. И. Шемшуриной, Г. Н. Серикова, И. Ф. Харламова, мораль целесообразно определять как совокупность норм и правил поведения в обществе. Мораль – это то, что действует извне, но понимается и принимается юным спортсменом на мировоззренческом уровне, например, как этический кодекс спортсмена, олимпийская клятва и другие. Нравственность при этом выступает в качестве системообразующей личностной характеристики.

В связи со сказанным социальный интеллект юного спортсмена основан: на проявлении нравственных качеств личности; на исполнении этического кодекса спортсмена; на развитии социально адаптированной самооценки; на совершенствовании рефлексивной культуры юного спортсмена, позволяющей соотносить "Я-реальное" и "Я-идеальное" в контексте личностного и спортивного совершенствования. Социальный интеллект подростка инициирует социальное приспособление, основанное на понимании самой сущности процессов и явлений спортивной деятельности и личности в спорте.

В спорте может проявить себя: социально смелый и адаптированный подросток, понимающий мысли, чувства, намерения других людей, открытый к новому опыту, способный к реализации социальных знаний и умений в конструктивных взаимодействиях с учетом меняющейся ситуации.

Данные проведенных нами педагогических исследований показывают, что при доминировании "социального" над "индивидуальным" у подростков-спортсменов с развитыми рефлексивными способностями в большой мере проявляется социальная ответственность и, как следствие, происходит торможение личных свобод. Необходимо подчеркнуть, что спортивная деятельность экстремальна и нестандартна по своей сути, и предоставляемые в ней социальные права и свободы основываются на актуальных ситуативных возможностях подростка, позволяющих внести вклад в индивидуальное и/или командное достижение. Над процессом развития способностей личности постоянно довлеет текущий результат, запрашиваемый некомпетентными организаторами детско-юношеского спорта.

Анализ содержания ценностных ориентаций, мотивов поведения, личных установок на деятельность показал, что не всегда высокий уровень развития социального интеллекта соответствует личной установке "задействовать социальный интеллект". Реализация данной способности зависит:

1) от направленности профессиональной деятельности тренера;

2) от цели подростка как субъекта спортивной деятельности;

3) от индивидуальной программы подростка и избранной (конструктивной/неконструктивной) стратегии достижения результата;

4) от авторитетных мнений значимых субъектов спортивной деятельности (их нравственной, образовательной, мировоззренческой социально-ориентированной позиции);

5) от социокультурного, нравственного уровня представителей группы психологической поддержки.

Так, низкие показатели социального интеллекта информируют об отсутствии готовности к коллективному взаимодействию в стандартных и нестандартных ситуациях спортивной деятельности. Высокие показатели социального интеллекта подростка-спортсмена, помимо положительных тенденций, также отражают состояние психоэмоциональной напряженности, вызванное недостаточностью различных видов готовности, которая компенсируется усилиями психологического плана: отслеживанием настроения, поведенческих проявлений значимых субъектов деятельности, актуализацией психологических контактов с тренером (вероятно, для подростка это "соломинка, за которую он хватается", чтобы выдержать конкуренцию, компенсируя недостаток различных видов готовности усилиями психологического плана).

В спортивной деятельности как виде социальной активности индивида, осуществляемой в сложных конкурентных условиях на фоне взаимосодействия и противодействия партнеров и соперников в физическом контакте, часто возникают спорные ситуации, требующие от личности приложения психических усилий по позиционированию личного профессионального (в соответствии с возрастом и уровнем компетентности) взгляда на рассматриваемый вопрос. Подросток, переживший стрессовую ситуацию, приобретает индивидуальный опыт, который анализируется через призму рефлексивных способностей и сохраняется в памяти как менее или более оптимальный. При позитивной самооценке процесса и результата данный опыт, согласно Дж. Брунеру (1977), создает "новую схему действия". По мнению Л. С. Выготского, "только на известной стадии накопления прежнего опыта возможна интеллектуальная реакция как особо сложная форма комбинации и видоизменения этого старого опыта. Мы все знаем, в какой мере мышление и изобретение всякого человека подчинены его прошлому опыту. Опыт дает материал, из которого мышление строит" [71, т. 4, с. 30]. Опыт помогает конструировать новые схемы действий, отвечающие требованиям ситуации, и, по Х. Хекхаузену (1986), "когнитивные схемы, непрестанно конструируются и реконструируются в циклических процессах, включающих действие и воспринимающую обратную связь с его последствиями, <…> модификация схем обеспечивает все более эффективное взаимодействие со средой". В части случаев нами выявлено, что повторяющиеся ситуации оказывают все меньшее дестабилизирующее воздействие на личность и деятельность подростка, поскольку восприятие каждой последующей аналогичной ситуации становится более рациональным и экономичным. Вместе с тем рядом спортсменов применяются стратегии психологической защиты личности, и чаще всего: отрицание, рационализация, регресс и подавление. Юный спортсмен отрицает ту логику, которая угрожает его будущему, не хочет принимать критику со стороны тренера, потому что она "рушит" систему собственных позитивных представлений о самом себе; осуществляет рационализацию через дискредитацию цели, значимого другого, преувеличение роли обстоятельств; применяет регресс через коррекцию нормативных оценок и индивидуальных модельных характеристик деятельности; использует подавление через ограничение возможностей оппонента по активному противодействию в конфликтной ситуации. В меньшей мере проявляются: идентификация, замещение, проекция, изоляция и вытеснение. Совместный анализ причинно-следственных связей, побуждающих юных спортсменов применять защитные стратегии, и разработка вероятностных алгоритмов поведения позволяют ориентировать субъекта взаимодействия на модель адекватного реагирования.

Степень полноты и адекватности проявления социального интеллекта зависит от готовности личности осуществлять деятельность в заданном контексте конкретной социальной ситуации, активизируя именно те личностные качества и способности, которые позволяют эффективно и экономично решать частную интеллектуальную задачу, совершать обдуманные, интеллектуально опосредованные коммуникативные и иные действия, отражающиеся в поступках подростка. А. Н. Леонтьев утверждал: "Первые активные сознательные поступки – вот начало личности. Становление ее проходит в напряженной внутренней работе, когда человек как бы постоянно решает задачу – "чему во мне быть?"" [156, с. 218].

Анализ тенденций развития смыслового контекста переживаемых психологических ситуаций, после завершения которых у субъектов деятельности преобразуется точка зрения на вопрос "Роль моего поведения в совершенствовании социальных взаимодействий", выявляет определенную динамику. Исследование смысловых полей младших подростков-спортсменов позволяет констатировать наличие самостоятельных позиций: "особенности деятельности", "другие", "социальная среда". Осознание трудностей в разрешении ситуации в данном возрасте дистанцировано от личного поведения и характера самореализации, смещено во внешнюю среду: "Со мной все в порядке, но чрезвычайно трудны условия". В старшем подростковом возрасте на фоне развития рефлексивной культуры становятся актуальными иные смысловые трудности, содержательно объединяющие проблемные зоны среды и субъекта(-ов) взаимодействия: "Я-концепция – деятельность", "Я – требования деятельности", "Я – моя самореализация", "Я – другой".

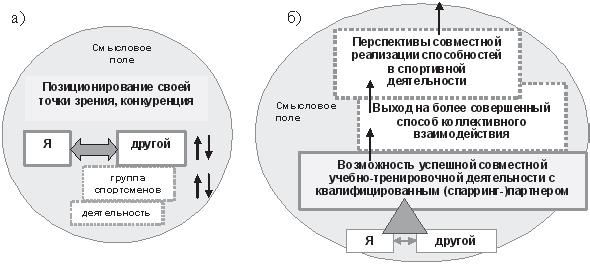

Сложность разрешения психологической ситуации для младшего подростка-спортсмена заключается в искусственном самоограничении смысловых полей сотрудничества у противодействующих субъектов "Я – другой" и выражается в позиционировании собственной точки зрения на фоне конкурентного противодействия (рис. 7).

Рис. 7. Развитие смыслового поля социального взаимодействия субъектов спортивной деятельности: а) в условиях противодействия двух смыслов; б) в условиях гармонизации противодействующих смыслов партнеров общим смыслом деятельности

При выявлении общего смысла для каждого из субъектов формируется общее смысловое поле взаимодействия. Данное поле сглаживает линейное противодействие в ранее представленных позициях (в контексте высказывания Жюля Ренара: "Будьте терпимы к моей нетерпимости"). Направленные на противодействие психологические позиции претерпевают переосмысление, принятие и последующую реализацию новой конструктивной цели взаимодействия, наполненной вновь приобретенными более глубокими смыслами. Среди них: возможность осуществления успешной совместной учебно-тренировочной деятельности с квалифицированным (спарринг-)партнером; выход на более совершенный способ коллективного взаимодействия; перспективы совместной реализации способностей в спортивной деятельности (см. рис. 7).

Пережитая критическая ситуация является рубежом той или иной психологической позиции, поскольку при разрешении проблемной ситуации меняется мировоззрение подростка и, как следствие, корректируются: заявленная цель; содержание деятельности и/или поведения; характер дальнейших отношений с оппонентом(-ами) и другие. Взросление и развитие личности подростка обусловлено соотношением преодоленных и непреодоленных жизненных психологических ситуаций в пользу первых: на начальных этапах – непосильных, в процессе деятельности – трудных, в ее результате – успешно свершенных, закрепляющих мотивацию достижения – "движения вперед как осознанной необходимости", что отражается в стихотворении-миниатюре И. Губермана:

Творчеству полезны тупики:

боли и бессилия ожог

разуму и страху вопреки

душу вынуждают на прыжок.

Адекватное прохождение ситуации кризиса должно завершаться, по Н. В. Воротыло, "дифференцированным этапом, когда семантические области "Я" и "кризис" в пространстве субъективного опыта дистанцируются" [66, с. 27].

На наш взгляд, на данном этапе: (1) у подростка рождается обновленная психологическая позиция, развивающая мировоззрение и совершенствующая процесс социального и профессионального взаимодействия в спорте и жизнедеятельности в целом. При этом ситуация кризиса может развиваться и другими неконструктивными путями: (2) подросток приспосабливается к жизненным реалиям, вступая в компромисс с личным мнением, внешне принимая позицию силы (большинства) значимого субъекта деятельности, смысловое понимание отодвинуто во времени и требует рефлексивного анализа происходящего; (3) значимость кризиса уходит на второй план, подросток достигает дифференцированного этапа, разводящего семантические области "Я" и "кризис" совершенно с другим социальным окружением, меняя тренера, партнеров по команде, спортивную школу, то есть применяет стратегию миграции.

Миграция – это результат проблемы неудовлетворенных потребностей, энергия которых преобразуется в энергию перемещения [45, с. 51]. В основе миграции всегда лежит как определенная неудовлетворенность своим местом, рейтингом, положением в команде, так и потребность достичь более высокого уровня спортивного мастерства. Чем выше озабоченность подростка проблемами, связанными с собственным "Я", тем интенсивнее актуализируется механизм эго-защиты и проявляются копинг-стратегии, направленные на поддержание самоинтереса и самопринятия в целом [18, с. 18]. Родители, руководимые реальной или мнимой потребностью защитить своего ребенка и создать для него комфортные условия, пытаются прожить не свою жизнь, а встраиваются в жизнь и деятельность подростка, исполняя за него социальные роли, ограничивая личное пространство деятельности, проецируя собственный жизненный опыт на решение психологических проблем, возникающих перед юным спортсменом. Миграция отражается в трех проявлениях: перемене юным спортсменом координат своего пребывания (спортивного клуба, ДЮСШ) как факторе мобильности; намерении индивида улучшить свой социальный статус как факторе потребностей (родители ждут признания успешности своего ребенка со стороны окружения без личных психических и физических затрат); стремлении индивида быть принятым на новом месте и считать его своей "второй родиной" как факторе стабильности. В детском спорте проявляется однократная и многократная миграция, часто организуемая родителями юного спортсмена из лучших, на их взгляд, побуждений. Среди 6/9-летних юных спортсменов подобные ситуации переживали 18/20 %, среди 11/12-летних много меньше – 12/14 %.

В социальной психологии ситуации рассматриваются в аспекте их субъективного восприятия и самооценки: субъективно значимые и субъективно незначимые ситуации. Очевидно, что развитие интеллектуальных и личностных способностей подростка в условиях спортивной деятельности в подавляющем большинстве случаев осуществляется на фоне субъективно значимой ситуации.

Внутриличностная психологическая ситуация, требующая своего разрешения, активизирует проявление вербального интеллекта в части формулирования адекватной установки деятельности, обеспечения аргументированной психологической позиции на преодоление трудностей, связанных с решением ее задач. К внутриличностным источникам конфликтности личности можно отнести эмоциональную неустойчивость и тревожность подростка-спортсмена, наличие у него страхов, связанных со спортивной карьерой. Внутриличностный конфликт подростка-спортсмена связан с потерей уверенности в своих силах, формированием устойчивого комплекса неполноценности, а иногда и с потерей смысла жизни.

Э. Г. Исаева (2007) проследила стадии стресса, аналогичные выделенным Г. Селье в адаптивном синдроме: резистенция (изменение), шок (поворот) и разрушение. Степень резонанса конфликта, по мнению автора, проецируется в формировании негатива или позитива в фонде личности, ее дезадаптации, распаде, раздвоении, неврозах. Более частным блоком можно считать угнетение личности, ее дискомфорт, разочарование, психическую напряженность, агрессивность, подавленность [109]. Автор обратила внимание на причины возникновения внутриличностных конфликтов и на рассмотрение механизма их гармонизации:

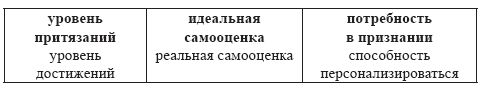

1. Субъект-субъектный кластер отражает соотношение характеристик внутриличностного пространства, например:

2. Субъект-субъектный кластер проецирует соотношение индивидуальных и групповых параметров, например: