Однажды, возвращаясь с осмотра лагерных мастерских, я проходил мимо большого дерева с толстым стволом, которое росло в полукилометре от моего дома, и заметил любопытную картину: ствол этого дерева, которое я видел ежедневно, имел в тот день совершенно необычный вид - сероватую его кору покрывало огромное темное пятно; пятно это простиралось от земли на пять-шесть метров в высоту.

Издали я принял пятно за клубок переплетающихся змей, но, приблизившись, разглядел, что это скопище гусениц, и очень быстро распознал в них гусениц одного из вида сатурний. А мне очень хотелось обогатить свою коллекцию именно этими крупными и красивыми бабочками.

Я взял сначала несколько штук, но в тот же день снабдил мальчика, служившего в моем доме, большим количеством коробок и банок и послал его за гусеницами. Я просил принести несколько сот и посоветовал не набивать их в коробку слишком плотно, чтобы они не давили друг на друга.

Заметив, что гусеницы ползли по стволу вниз, я понял, что они вскоре зароются в землю и окуклятся. Гусеницы этой группы не прикрепляют свои коконы на ветвях, а зарываются в землю, которую они склеивают вокруг себя, устраивая с помощью шелковинок земляной кокон.

Я посадил всех гусениц в большие ящики для разведения шелковичных червей; на дне этих ящиков насыпан был слой песка сантиметров в десять толщиной, для того чтобы каждая гусеница могла устроить себе ложе.

Выведение бабочек удалось даже лучше, чем я думал: я имел удовольствие видеть, как из куколок вышла целая уйма великолепных бабочек. Выяснилось, что среди них много самцов.

Как только бабочки вылупились из куколок, я поспешил отделить самок, боясь, как бы самцы не причинили им вреда. И что же? Несколько ночей подряд, к моему удивлению, на наши веранды налетали тысячи самцов Армиды, которых привлекли самки. Большинство этих кавалеров прямо летели к ящикам, и которых находились самки, и ползали по ним целыми толпами.

Такое скопище в конце концов мне надоело, и я решил уморить самок цианистым калием.

Несколько бабочек я, однако, оставил в живых и держал их в закрытом ящике, желая понаблюдать, что же будет с этими неоплодотворенными особями. Я убедился, что бабочка, не отложившая яиц, живет заметно дольше.

Гораздо позже, году так в тысяча девятьсот тридцать четвертом, будучи во Франции, я проверил это явление на великолепном жуке.

Однажды мать одного из моих корреспондентов, жившего на Берегу Слоновой Кости, прислала мне живого голиафа королевского, крупного жука Африки. Я пришел в восторг от этого чудесного жука, черного с белым, выглядевшего бархатным. Дама попросила меня уморить жука и препарировать его. Я наотрез отказался это сделать, так как был слишком счастлив впервые увидеть живого и такого великолепного голиафа.

- Сударыня, сделайте мне громаднейшее удовольствие: оставьте у меня жука до тех пор, пока он не умрет своей смертью. А тогда я вам немедленно его препарирую. В благодарность за то, что вы удовлетворите мой каприз, я дам вашему сыну несколько прекрасных экземпляров экзотических насекомых, - сказал я.

Мне стоило большого труда уговорить посетительницу. Но, полагая, что жук все равно не проживет больше двух-трех недель, она в конце концов согласилась.

Я купил красивый аквариум. Вместо воды я насыпал на дно песку и положил зеленые ветки. Затем я стал думать, чем мне кормить моего жильца. Вскоре выяснилось, что он питается соком ягод - клубники, вишни и других. Когда настала зима и свежих ягод уже не было, он принимал и ягоды из компота, но тогда ему нужно было давать воду для питья.

Я поставил аквариум к себе на письменный стол, и жук-голиаф долго развлекал моих гостей.

Узнав, что я стал обладателем такого чудесного жука, директор Парижского музея стал упрашивать меня, чтобы я продал ему голиафа. Я не мог удовлетворить его желание: ведь я обещал владелице препарировать жука, когда он умрет.

Умрет? Я сделал все возможное для того, чтобы отсрочить его смерть. И все же он умер в результате нелепой случайности. Мне пришлось на неделю уехать по делам в Ниццу, а служащие, которым я доверил жука, не только не заботились о нем, но совсем о нем и не думали. Возвратившись, я узнал, что голиафу почти не давали пить. Как я ни старался спасти его, он, к глубокому моему огорчению, через несколько дней умер.

По моей просьбе мой корреспондент отдал мне мертвого голиафа в обмен на редкостную бабочку.

В 1935 году, в середине ноября, я с изумлением увидел, что по моему кабинету порхает великолепный экземпляр бабочки дневного павлиньего глаза. Очевидно, он залетел ко мне еще осенью в поисках места для зимовки (эта бабочка зимует). Я клал для нее на блюдечко смоченную гигроскопическую ватку; иногда я клал две ватки: одну, пропитанную чистой водой, а другую - водой, подслащенной медом. Обычно она предпочитала ту ватку, где был мед.

Днем она целыми часами сидела за гардиной, прицепившись к оконному стеклу. Так она прожила три месяца. В одно февральское утро ее нашли на окне мертвой, - ночью был двадцатиградусный мороз, и бабочка замерзла.

***

Но возвратимся в Гвиану.

Во время осмотров лагерей заключения я много раз видел огромного жука, научное название которого "большезуб оленерогий"; ссыльные называли его "кофейной мухой".

Самец при его огромных челюстях, снабженных большими зубцами, имеет довольно грозный вид. Окраска этого жука темно-коричневая, усики желтые с коричневыми колечками.

Ссыльные, приносившие мне этих жуков, всегда утверждали, что именно они перепиливают своими огромными челюстями ветви кофейного дерева.

В действительности же "кофейная муха" неповинна в опустошении кофейных плантаций; она только садится на ветви кофейного дерева или кружит вокруг него, раскрыв свои жесткие надкрылья и распустив прозрачные крылья.

Чтобы доказать невиновность "кофейной мухи", я решил изучить, кто же все-таки портит кофейные деревья.

Ссыльные принесли мне упавшие перепиленные веточки кофейного дерева. Исследовав их с помощью лупы, я убедился, что над веточками долго трудились чьи-то маленькие челюсти. Эта работа шла так медленно, что по краям разлома, у самой коры, успевал образоваться кольцеобразный наплыв. Я взял несколько подобранных с земли перегрызенных веточек и положил их в ящик для выведения насекомых; через шесть или восемь месяцев из личинок, гнездившихся в древесине, выползли маленькие жучки семейства дровосеков, рода крючковатых усачей.

Личинки этих жуков живут исключительно в отмирающей древесине ветвей.

Эти насекомые перепиливали ветки кофейного дерева для того, чтобы отложить яички в древесину, где соки уже не циркулируют. Руководствуясь инстинктом, длинноусые жучки долгие дни проводили за кропотливой и однообразной работой перепиливания веток. Вот кто был истинным виновником опустошения кофейных плантаций.

А относительно "кофейной мухи" скажу, что лет двадцать спустя после моего возвращения во Францию я получил о ней любопытные сведения. Один из лучших моих охотников поляк Гуго Буа привез мне однажды в Париж жуков дровосеков-большезубов, точно таких же, какие были в Гвиане. Он поймал их на берегу Риу-Негру (приток Амазонки). Он принес мне также обломки веток, которые были несомненно перепилены челюстями этого самого дровосека-большезуба. В данном случае ветки принадлежали не кофейному дереву, но это значения не имеет. Гуго Буа сказал, что он видел, как эти жуки садились на ветки; его рассказ приблизительно совпадает с тем, что мне когда-то говорили ссыльные. Но разрушительная работа "кофейной мухи" не имела никакой утилитарной цели; обломанные веточки были так малы, что самка этого огромного жука ни в коем случае не могла отложить в их древесину яйца. Для чего дровосек перепиливал ветки, так и осталось для меня загадкой.

***

Еще несколько слов о "кофейной мухе". Очень немногие знают, что она была одним из тех насекомых, чей полет изучали первые авиаторы. Я этого и сам не знал до тех пор, пока летчики, приходившие ко мне, чтобы купить насекомых, не заинтересовались "кофейной мухой". Оказывается, эти жуки нужны им были для изучения статики, динамики, кинематики и многих других вопросов теории полета.

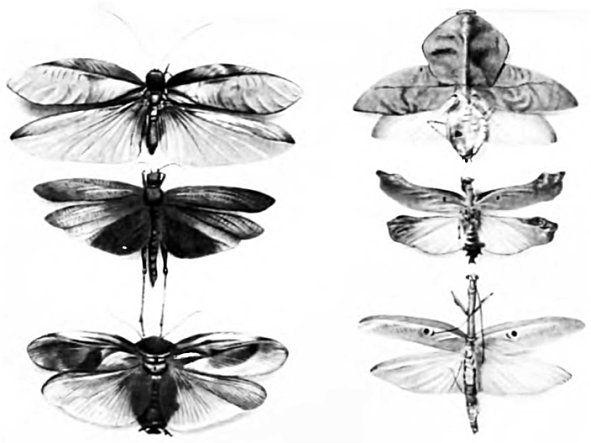

Блерио и Латам, одни из первых авиаторов, говорили мне: легенда о том, что ученые при конструировании самолетов ориентировались на полет птиц, не совсем верна. Изобретатели изучали полет насекомых, а среди насекомых главными образцами служили жуки и прямокрылые. Действительно, в полете аэроплана вы обнаружите те же основы, которые управляют полетом этих насекомых. Аэропланы не машут крыльями, как птицы и бабочки; их твердые плоскости можно сравнить с надкрыльями, а мотор аэроплана напоминает нижние крылья насекомых, которые вибрируют с поразительной быстротой.

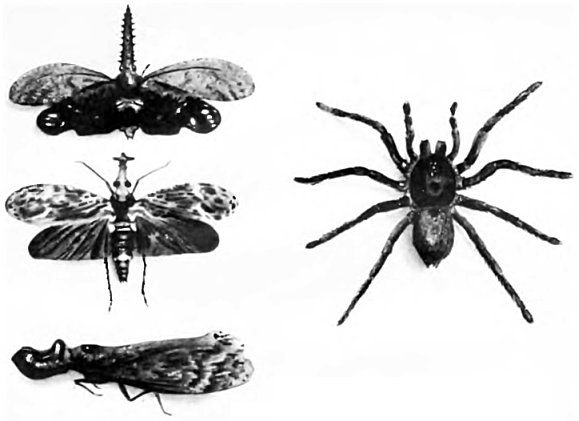

Летчики и конструкторы особенно интересовались дровосеком-большезубом, о котором я уже рассказывал, и другим жуком, еще более внушительного размера, - жуком-геркулесом.

Жук-геркулес встречается почти на всех Антильских островах (с некоторыми видоизменениями на каждом острове) и на севере Южной Америки. В Гвиане он попадается очень редко. Я видел там только один экземпляр геркулеса, пойманный в районе Эрминского водопада. Зато в Венесуэле можно наловить много этих жуков в районе озера Маракайбо. В Колумбии, Эквадоре и Перу они опять-таки попадаются редко. Самка жука-геркулеса гораздо меньше самца и не имеет никаких наростов ни на грудном щитке, ни на голове.

В Гвиане известен еще один громадный жук - носорог-большебрюх, или Актеон. В длину он меньше, чем дровосек-титан и большезуб, короче геркулеса, но зато более коренастый и массивный. Самка этого жука гораздо меньше самца, не имеет рогов и немного напоминает самку жука-геркулеса.

Этот жук летит с необыкновенной силой. Однажды я испытал это на себе, когда охотился за насекомыми при лампе: меня как будто ударили кулаком по лбу, да так крепко, что я был ошеломлен. Оказалось, что это ударился о мою голову крупный жук-носорог, самец Актеона.

***

Авиаконструкторы изучали также некоторых бабочек, в частности красивых сумеречников-бражников, отличающихся чрезвычайно мощным лётом. Форма моноплана явно напоминает форму этих бабочек.

Ловить бражников нужно в сумерки, которые в Гвиане длятся не более пятнадцати минут. Кроме того, надо знать, что эти бабочки летят только к растениям с очень душистыми цветами. Поэтому я насадил у себя в саду много королевских лилий, папайи и петуний.

Ловил я бражников в те мгновения, когда они кормились на цветах, вытянув свой длинный хоботок, чтобы достать до дна цветочного венчика. Они совершенно неподвижно повисали в воздухе благодаря крайне быстрым колебаниям крылышек, как это происходит с колибри. Мне надо было хорошо видеть бабочек. Поэтому я всегда становился так, чтобы растения, на которые прилетали бабочки, находились между мной и источником света - освещенной верандой моего дома.

Зачастую я пускал в ход два сачка. Лишь только бабочка попадала в сачок, мой помощник сбрасывал ее в банку с цианистым калием и передавал мне второй сачок, чтобы я не терял времени.

Я не только ловил, но и выводил бражников. Это позволило мне, между прочим, опровергнуть распространенный предрассудок, по которому считалось, что рогом, имеющимся у гусениц бражников на конце брюшка, они могут опасно уколоть. Этот рог - говорю с полным знанием дела - вполне безопасен.

***

Не надо, однако, думать, что я собирал только бабочек и жуков. Я ловил также кузнечиков, саранчу, стрекоз и других насекомых.

Будем говорить об этом по порядку.

Среди прямокрылых меня главным образом интересовали крупные кузнечики - зеленые и голубые или зеленые и красные (надкрылья зеленые, а нижние крылья красные или голубые). Эти насекомые чуть ли не втрое больше саранчи, которая производит такие опустошения в Алжире.

Меня всегда привлекала красота кузнечиков. Некоторые из них как будто носят на голове желтый шлем, а черные их крылья украшены точечками тоже желтого цвета.

Интересовали меня и другие прямокрылые - разнообразные саранчовые, - может быть, из-за того, что ловить их труднее.

Те саранчовые, у которых надкрылья почти всегда ровного зеленого или красивого коричневого цвета, представляют собою поразительный пример скрывающей окраски. Одни из них похожи цветом на зеленые листья, другие - на засохшие листья и кору. Эта покровительственная окраска - прием самозащиты: их невозможно увидеть, когда они сидят на ветках. Единственный способ поймать насекомых - это крепко ударить палкой по веткам, чтобы заставить их взлететь.

Родичи прямокрылых - богомолы - стали знаменитыми благодаря работам Фабра, изучавшего их. Кто нынче не знает богомола религиозного, прозванного так потому, что в состоянии покоя он напоминает богомольца с молитвенно сложенными руками. Богомолы, так же как и прямокрылые, являются насекомыми с неполным превращением, то есть, в противоположность бабочкам и жукам, они никогда не бывают в состоянии куколки. Прямокрылые несколько раз линяют и во время линьки мало меняют форму.

В Гвиане я наблюдал богомолов необыкновенной формы. У некоторых видов, так же как у кузнечиковых, окраска и форма напоминают зеленые или сухие листья. Поскольку речь идет о сходстве с растениями, я приведу в качестве примера еще и палочников. Разница лишь в том, что богомолы и кузнечики похожи на листья, а палочники - на ветки. У них все похоже на прутик: туловище и ноги.

В Гвиане мне встретились многочисленные представители отряда таракановых насекомых; весьма неприятная разновидность их, живущая во Франции, именуется тараканами. Описывать я их не буду, они слишком хорошо известны. Но любопытно будет узнать, что в Гвиане некоторые виды лесных тараканов достигают десяти-двенадцати сантиметров в длину. У этих видов красивая светло-коричневая окраска с разнообразными узорами.

***

В отряде равнокрылых меня интересовали не столько кобылочки, сколько семейство горбаток, - быть может, из-за необыкновенной формы тела этих насекомых. Одни, например, поразительно похожи на дирижабль, другие кажутся любопытным сочетанием прутиков, расположенных друг над другом и заканчивающихся шариком и шипом. Эти удивительные придатки и выросты бывают иногда в двадцать раз больше, чем само тело насекомого.

Но из всех равнокрылых я с особенной настойчивостью искал очень красивых фонарниц. Эти насекомые живут на ветках, и о них сложилась курьезная легенда.

Строение фонарницы весьма странное. На голове у нее большой полый вырост, напоминающий надутый пузырь. Его назвали "фонарь" и два столетия считали, что этот вырост фосфоресцирует. Оказалось, что это неверно.

Мне довелось наблюдать сотни фонарниц живыми. Всякий раз, когда мне самому удавалось поймать их или когда их приносили мои подручные, я помещал насекомых в темное место и ждал, будут ли они светиться. Но никогда я не замечал ни малейшего фосфоресцирования.

Легенду о фонарницах придумала знаменитая натуралистка Мари Сибилла Мериан, которая между 1670 и 1680 годами жила в Голландской Гвиане; ее труды были опубликованы на нескольких языках. Заинтересовавшись славой фонарниц, я обратился к запискам госпожи Мериан.

Она рассказывает, что однажды, возвратившись из своего энтомологического похода с ящиком, наполненным живыми насекомыми, она нечаянно опрокинула канделябр с зажженными свечами, который стоял на том столе, куда она поставила ящик. "В темноте я увидела, - пишет госпожа Мериан, - очень сильный фосфоресцирующий свет". Она крикнула слуге, чтоб он принес другой канделябр. Но, прежде чем вошел слуга, она схватила в темноте светившееся насекомое. Это насекомое она держала в руке, пока в комнате вновь не зажгли свечи. Но она не дала себе труда проверить еще раз явление фосфоресценции. И это ее ошибка, ибо, несомненно, она схватила не фонарницу, а жука-щелкуна кукухо; некоторые виды его действительно фосфоресцируют.

Я произвел исследование фонарницы под микроскопом и должен лишний раз подтвердить несостоятельность красивой легенды. Жаль! Ведь и в самом деле кажется, будто фонарница несет на голове фонарь.