Поскольку мы населяем один и тот же материальный мир и оперируем языками, основанными на единых определениях, мы разговариваем с другими людьми, предполагая, что они разделяют большую часть наших образов и представлений. Беседуя о зубной пасте, мы с вами исходим из взаимного соглашения, что, несмотря на изобилие выпускаемых брендов и разницу в составе слюны, мы понимаем под зубной пастой одну и ту же субстанцию, и мне нет необходимости показывать вам свой "Аквафрэш", а вам мне – свой "Колгейт". Аналогично дело происходит и в области географии: обсуждая полет из Лондона в Афины, мы ожидаем, что перед мысленным взором собеседника предстает такая же карта, что и перед нашим.

Вот почему мне потребовались определенные усилия, чтобы отрешиться от своих предрассудков и сообразить, что внутренняя карта Изабель, возможно, сильно отличается от моей, а мир, который видит она, в самом буквальном смысле не похож на мой собственный.

Она и раньше упоминала о том, что не сильна в географии; говорила, что неважно ориентируется (например, может потерять машину, оставленную возле кинотеатра), и даже намекала, что спор насчет какой-то карты положил начало разрыву с Эндрю. Похоже, я недооценил значение этих нюансов, ибо только теперь осознал, что Изабель воспринимает ту часть земного шара, о которой шла речь, с некоторыми отличиями от общепринятой географической концепции.

Как элементы картинки-головоломки, значительные участки суши сместились, изменив привычный нам облик континентальной Европы. Греция заняла место Иберийского полуострова, сдвинув его туда, где раньше была Италия. Сапожок переехал на восток, и теперь Рим находился неподалеку от Барселоны. Похоже, неузнаваемым стало вообще все, что обычно изображается на глобусе: Австралия подплыла к Японии, Филиппины заменили собой Гавайские острова, Ближний Восток, доставляющий всем столько хлопот, вообще исчез с лица земли, а Африка определенно встала на голову.

– А где искать Индию и Центральную Азию, я понятия не имею, – призналась Изабель.

– Но если бы тебе тебя попросили угадать, что бы ты сказала?

– Не знаю, пожала бы плечами. И нечего так на меня смотреть.

– Я удивлен, ничего больше.

– Таких, как я, очень много. Это связано с умением ориентироваться в пространстве. Полагаю, я просто не гожусь в штурманы.

Этот урок показал мне (если в этом еще была необходимость), что внутренняя карта окружающего мира бывает на удивление своеобразной, но вдобавок – что это своеобразие может никак не проявляться во время общения. Мы с Изабель могли всю ночь проговорить о Лондоне и Афинах, даже не подозревая, что для нас эти города находятся в совершенно разных местах. Так два слабослышащих человека могли бы дружески беседовать в вагоне грохочущего поезда, причем один говорил бы о великом французском историке Мишле, а второй – о великом французском знатоке гостиниц и ресторанов Мишлене, но ни один не заметил бы в ответах другого ничего странного и не догадался бы уточнить, кого тот имеет в виду.

Но мы с Изабель не просто по-разному воспринимали ландшафт, мы и обходились с ним разными способами. Урожденные лондонцы, мы могли говорить о парковке на Расселл-Сквер, велосипедной прогулке к Ватерлоо или постановке пьесы в Барбикане, однако ассоциации и впечатления, связанные с этими местами, несли отпечаток наших непохожих жизненных историй. Чтобы доехать от дома Сары в Уэст-Кенсингтоне до Суисс-Коттедж, Изабель выбрала бы более короткий, но извилистый путь: свернула бы с Парк-Лейн у Брук-Гейт, пересекла Гросвенор-Сквер, доехала до Гановер-Сквер, затем повернула на север к Кавендиш-Сквер, проехала через Портленд-Плейс и обогнула Реджентс-Парк. Ей нравилась автомагистраль А40 и она всегда выбирала ее, а не Бейсуотер-Роуд, пересекая Лондон с востока на запад. Я же наверняка в обоих случаях поступил бы иначе, выбрав Эдгуэр-Роуд для первой поездки и шоссе, отходящее от Уэстбурн-Гроув, для второй. Я сделал из этого заключение, балансирующее на тонкой грани между банальностью и глубиной мысли: хотя на карте Великобритании есть только один Лондон, на самом деле Лондонов ровно столько же, сколько и лондонцев.

– Поразительно, – только и сказала Изабель, явно убежденная, что этот вывод скатился далеко за вышеупомянутую грань.

Тем не менее, когда она призналась, что всякий раз, проезжая мимо Биг Бена, невольно вспоминает Фрэнка Уитфорда (отцовского приятеля, который пытался подкатиться к ней много лет тому назад, на экскурсии к зданиям парламента), я понял, что моя идея о восьми миллионах уникальных и персональных Лондонов все-таки не лишена оснований. Воплощение Англии, вестник точного времени для обеих палат парламента, фаллический символ, олицетворяющий Лондон так же, как "Эмпайр Стейт Билдинг" – Нью-Йорк, а Эйфелева башня – Париж, для Изабель Биг Бен служил всего лишь напоминанием о том, как друг отца поцеловал ее, когда ей было семнадцать.

Фрэнк Уитфорд, учитель на пенсии, помогал Изабель готовиться к выпускным экзаменам по английской литературе. Они вместе проштудировали "Гордость и предубеждение", "Ветер перемен", "Ярмарку тщеславия", "Холодный дом" и "Джуда Незаметного". Конечно, он пленил ее отнюдь не красотой, потому что его зубы вряд ли пережили бы встречу со свежим зеленым яблоком, а землистая кожа больше подходила покойнику, чем живому человеку. Но зато его речь блистала остроумием, его понимание человеческой природы не шло ни в какое сравнение с жалким самоанализом ровесников Изабель – и во время экскурсии к средоточию британской политической жизни она уступила его притязаниям в нише неподалеку от Нью-Палас-Ярда.

Ее чувства к Уитфорду в какой-то мере основывались на ощущении, что он разделяет ее литературные вкусы. Изабель считала такую общность чрезвычайно важной, повинуясь распространенному заблуждению, согласно которому у двух разнополых поклонников "Ярмарки тщеславия" больше шансов ужиться, чем у пары, не достигшей единодушия по этому вопросу; что одинаковые эмоции, вызываемые неким шедевром, есть признак психологической совместимости; и что понимать книгу – значит каким-то образом понимать остальных ее читателей.

Возможно, именно по этой причине гости, приглашенные на вечеринку, нередко заглядывают в библиотеку, пытаясь по корешкам книг определить психологический облик радушных незнакомцев, и, прихлебывая белое вино хозяев, отнести их к мрачным любителям Конрада, изнеженным поклонникам Фицджеральда или закаленным почитателям Карвера.

Хотя этот метод оценки характера, несомненно, имеет свои достоинства, рейс Лондон-Афины косвенно напомнил мне, что у двух людей, любящих одну книгу, после ее прочтения могут возникнуть совершенно разные образы. К сожалению, этот вопрос не принято разбирать на литературных курсах (в отличие от затасканных дискуссий о том, какой славный малый Холден Колфилд и до чего глупа Изабель Арчер). Этот вопрос относится не к сюжету книги, а к рождению мысленных образов, воображаемого фильма, который книга запускает в умах читателей. Здесь уместно спросить: "Что вы видели, читая "Над пропастью во ржи" или "Портрет дамы"? – или, что то же самое: "Где именно расположены Афины на вашей внутренней карте?""

Изабель недавно закончила "Ивана Ильича" Толстого, и мы обменялись впечатлениями о том, как этот шедевр трогает за живое. Она заявила, что ни одно произведение не подводит читателя так близко к ощущению реальности смерти, а я, согласно кивая, поймал себя на желании задать ей странный вопрос – как она представляет себе Ивана Ильича, его дом и лица его жены и родных? Мне хотелось выйти за пределы банальных литературных дискуссий, чтобы поговорить не о морали, символизме и развязке, а о том, какими читатель видит пейзажи, героев и интерьеры, а заодно и о том, из каких событий его жизни берет начало это видение.

Изабель не приходилось бывать в России (тем более – в России девятнадцатого века), поэтому, как выяснилось, квартиру Ивана Ильича она позаимствовала из воспоминаний о музее Фрейда в Вене, который посетила с родителями в пятнадцать лет. Получились буржуазные, без особых претензий апартаменты с дверьми из темного дерева и вытертыми персидскими коврами. Правда, это относилось не ко всей квартире Ивана Ильича. Когда дело дошло до кабинета, последний обернулся кабинетом дедушки Изабель, уставленным стеллажами с книгами на военные темы, с глобусом в углу, тяжелыми портьерами из темно-красного бархата, двумя большими креслами у стены и длинными перьями в вазе на столе. Воспоминания об этой обстановке вообще оказали Изабель неоценимую помощь при чтении русской литературы (например, не раз приходили на ум, когда она штудировала "Преступление и наказание"). Что же касается Ивана Ильича и его жены, то они, подобно героям снов, отличались изменчивостью облика. Сперва Иван Ильич был ее американским кузеном (сдержанным, пунктуальным и вежливым), а когда Толстой приоткрыл его человеческие качества, трансформировался в Рембрандта с позднего автопортрета, выставленного в Национальной галерее. А его жена обрела черты королевы Елизаветы II (в зрелом возрасте, как на фотографии, которая висела в приемной у Изабель на работе).

Но для меня квартира Ивана Ильича не имела ничего общего с жилищем Фрейда. По-моему, она отдаленно напоминала квартиру жены главного героя в фильме Бернардо Бертолуччи "Конформист" (я посмотрел его за несколько недель до того, как прочитал книгу, и эта квартира, в отличие от самого фильма, почему-то застряла у меня в памяти). И если дом, где развернулось действие романа Тургенева "Отцы и дети", для Изабель складывался из фасада конюшни Фонтенебло и интерьера шведского отеля на фотографии в журнале "Дом и сад", то для меня он был чем-то вроде особняка в окрестностях Брайтона, который принадлежал родителям моей давней подружки (ныне служащей бристольского туристического агентства).

Но различные образы, предстающие перед внутренним взором, не всегда бывают случайны или лишены смысла, потому что они напрямую зависят от тех или иных впечатлений, которые человек получает, находясь в определенном окружении.

Я никогда не обращал внимания на цветы. Я ценил яркость красок, которую они придавали саду, но сами растения для меня оставались "цветами" в том смысле, в каком незнакомая нация состоит из "немцев" или "американцев". А вот Изабель они приводили в восторг, который у меня ассоциировался с чем-то вроде религиозного экстаза. Когда я попросил ее описать дом дедушки и бабушки, она начала с сада и добрых десять минут разливалась соловьем, пока я не прервал ее, чтобы спросить, где в Эссексе, собственно, располагался дом. Я сам, разумеется, шокировал ее, охарактеризовав сад Моне, который видел в Живерни, как "довольно пестрый".

– В каком смысле? – спросила она.

– Ну, не знаю, там много розового, красного и синего.

– А рододендроны есть?

– Возможно, но точно не скажу. Вокруг меня толпились японские туристы, и им было недостаточно просто смотреть – нет, надо было непременно снимать на видеокамеры, знаешь, такие новые, с цветными видоискателями.

И в людях мы с Изабель подмечали разное. Если бы она писала биографию, читатели нашли бы на ее страницах множество упоминаний о влажности человеческих ладоней (на что я никогда не обращал внимания). Она помнила, что руки директора школы всегда были липкими от пота, а руки отца – обветренными. Пол частенько потирал руки летом, а у одного клиента из Сент-Ивса чувство юмора оказалось таким же грубым, как и его ручищи.

Все это можно было бы назвать мелочами, если бы они не свидетельствовали так ярко о том, что люди часто совершенно по-разному интерпретируют одну и ту же ситуацию, а потом возмущаются тем, что сами же привнесли в нее. Возьмем слово "рациональный". В словаре Изабель оно означало одно, в моем – абсолютно другое. В результате, когда я хвалил ее за рационализм, она подозревала подвох, так как ее словарь говорил по этому поводу следующее:

прилагательное

1. Характеризует человека как зануду и педанта.

2. Противоположность эмоциональному; напоминает о традиционном семейном дуализме (сестра Изабель – эмоциональная, она – рациональная).

3. Оскорбление, однажды брошенное ей в лицо Гаем.

Но я, произнося это слово, имел в виду то, что значилось в моем словаре:

прилагательное

1. Комплимент, приберегаемый для людей высокого ума.

2. Джордж Элиот, Мария Кюри и Вирджиния Вульф как рационалисты.

3. Качество, совместимое с чувствами и способное их усиливать.

Этот маленький конфликт, вызванный досадным расхождением в трактовке слова, поясняет, почему очевидцы иногда дают разные описания одного и того же инцидента, а также является биографически тревожным символом, который свидетельствует – одна жизнь вполне может стать источником нескольких противоречащих друг другу жизненных историй.

Обедая в гостях у Изабель, миссис Роджерс закончила трапезу воспоминанием о давнем случае, который должен был проиллюстрировать упрямство дочери, но, с точки зрения независимого наблюдателя, говорил совсем о другом.

Ребенком Изабель любила купаться и частенько ходила по пятам за матерью, уговаривая наполнить для нее ванну. Однажды миссис Роджерс пообещала пятилетней Изабель, что наполнит ей ванну в шесть вечера, однако, когда время настало, у нее нашлись другие дела. То же самое произошло и на следующий день: обещание вновь осталось невыполненным. На третий день Изабель решила действовать самостоятельно и принять ванну без разрешения матери. К несчастью, колонка для нагрева воды в тот день сломалась, так что ванна оказалась ледяной. Тем не менее, не желая отступаться от задуманного, Изабель уселась в эту студеную воду, а мать, обнаружив ее там, заявила, что ребенок растерял последние остатки мозгов.

С одной стороны, эта история говорит о слепом детском упрямстве, но с другой (менее приятной для миссис Роджерс) – о том, как ребенок сопротивляется матери, которая не держит слова. Изабель отважилась добиться своего и ей хватило упорства, чтобы претворить это решение в жизнь, хотя взрослому человеку купание в холодной воде могло бы показаться нелогичным поступком.

К сожалению, этой истории не хватало определенности, характерной для афинского вопроса (который можно было с легкостью прояснить, вооружившись географической картой). Вот почему миссис Роджерс покинула квартиру дочери, безапелляционно назвав версию Изабель "сущей чепухой" (а также посоветовав ей "сделать что-нибудь с этими кошмарными серьгами").

Но не стоит полагать, что сама Изабель оценивала значимость тех или иных событий своей жизни с большей определенностью. Чем дольше я знал ее, тем заметнее становилось, что ее истории постоянно видоизменяются. В свои удачные дни Изабель верила, что все события ее детства предвещали счастливое будущее, зато в другой день, поругавшись с боссом, она посидела, закрыв лицо руками, немного всплакнула (так как всегда предпочитала не затягивать это дело) и пришла к выводу, что с самого рождения ее жизнь была чередой ошибок.

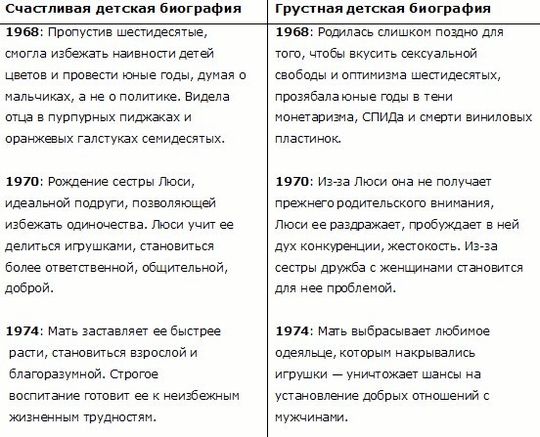

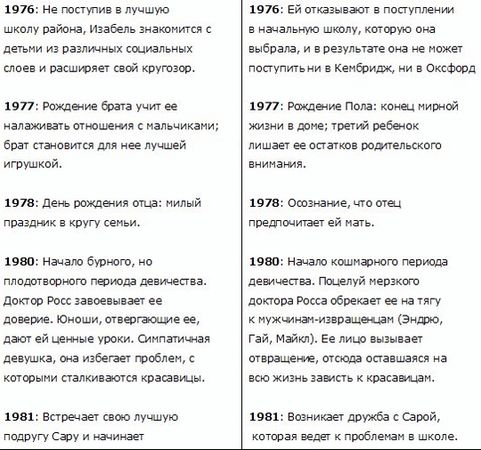

Таким образом, существуют как минимум две детских биографии Изабель:

Поскольку Изабель выбирала ту или иную биографию в зависимости от настроения, мне, как Архимеду, не удавалось найти точки опоры, чтобы закрепить эту историю в каком-то одном положении (во всяком случае, пока длится жизнь Изабель).

Внимательный читатель может заметить разницу между этой биографической авантюрой и ее более почтенной родней – прежде всего в том, что Изабель (о чем я упоминаю без всякой задней мысли) еще не скончалась.

Большинство биографий пишется о покойниках. Это очень удобно – в частности, потому, что биографу уже известны слова, которые герой произнес на смертном одре, подробности его завещания, а также причина смерти (рак легких или прямое попадание мячом для гольфа). Смерть придает жизни восхитительную завершенность – покойник едва ли встанет из гроба, чтобы оспорить выводы биографа, а его отъезд из страны живых гарантированно обеспечит книге эффектную концовку.

Однако, если всякое жизнеописание стремится объяснить, как герой распорядился своей жизнью, то биографиям мертвых недостает очень важной составляющей: пока мы живы, мы редко судим о собственной истории с уверенностью, которая характерна для рассказов о людях, чей жизненный путь уже окончен.

Стоя у могилы, мы невольно полагаем, что Людовик XVI всю жизнь шел к своей гильотине, Моцарту было суждено умереть молодым и нищим, Уилфред Оуэн никак не мог дожить до конца первой мировой войны, а Сильвии Плат на роду было написано свести счеты с жизнью, сунув голову в газовую духовку.

Смерть – враг любых альтернатив. Она заставляет нас забыть, что изнутри судьба выглядит совсем не такой, какой она видится снаружи, а возможных сценариев всегда бывает гораздо больше, чем свершившихся событий.

В четыре года Изабель хотела стать каменщиком.

– Правда?

– Да, наполовину из практических, наполовину из эстетических соображений. Я думала, что строители – самые богатые люди, ведь дома такие большие и дорогие. Вот тебе пример детской логики. А потом, я была в восторге от того, как аккуратно кирпичи укладываются друг на друга и один за другим. Я часто разглядывала стены, гадая, сколько же времени понадобилось, чтобы возвести их.

Но к восьми Изабель уже мечтала о том, чтобы стать молочником.

– Или, скорее, молочницей. Видишь ли, я любила молоко и мне нравились электрические тележки, на которых ездили молочники, так что казалось очень разумным соединить первое со вторым. А еще я подружилась с молочником по имени Тревор, он приехал с Тринидада. Тревор говорил, что продает молоко от коровы Дейзи, которая пасется в его саду, и поэтому ее молоко вкуснее любого другого.

Но в результате Изабель не стала ни каменщиком, ни молочником. Не удивительно, что в гостях она неохотно рассказывала о своей работе. Ей казалось, что, устроившись на случайно подвернувшуюся работу в "Пейперуэйт", она в какой-то мере утратила индивидуальность. Закончив колледж, Изабель мечтала работать на радио, но ей везде отказывали, предпочитая сотрудников с опытом. Тогда она решила пойти на специальные курсы, подала документы на государственную стипендию, но все это требовало времени, а состояние ее кошелька прямо-таки кричало о том, что искать работу нужно срочно. А как только она направила резюме в "Пейперуэйт", нынешний босс тут же позвонил и предложил неплохое место – с условием, что она выйдет на работу на следующей неделе. Изабель не чувствовала достаточной уверенности, чтобы оказаться.

– В конечном счете, думаю, я не была создана для радио. Кое-кто из моих друзей сейчас работает там, но у них были связи или хотя бы опыт, которого мне не хватало, – в голосе Изабель сквозила горечь, напоминающая о том, что случайности не всегда бывают счастливыми, а к тому же добавляют нам личной ответственности. Куда проще предположить, что выбранная карьера была не угодна богам, чем признать, что тебе просто требовалось чуть больше терпения и упорства.