Основной таксономической единицей в биологии является вид. Вид – это естественная биологическая единица, всех членов которой связывает участие в общем генофонде.

В природе существует дивергенция – усиление различий между близкородственными видами (если они живут в одних географических областях) – и конвергенция – уменьшение различий под действием эволюционного процесса (если виды живут в разных географических областях). Дивергенция усиливает сдвиг ниш, уменьшая таким образом конкуренцию и способствуя созданию большего видового разнообразия в сообществе. Фактором видообразования является не только разделение в пространстве, но и разделение экологических ниш в одном месте. К этому ведет экологический отбор.

Сам человек становится фактором отбора. Замечен "индустриальный меланизм": преобладание темной окраски у некоторых бабочек зафиксировано в промышленных районах Англии. Вероятно, это вызвано тем, что хищные птицы выборочно уничтожают особей, не имеющих покровительственной окраски. Искусственный отбор, осуществляемый человеком, влияет на него самого. Возможно, возникновение древнейших цивилизаций связано с одомашниванием животных и растений не только в том смысле, что они служили средством пропитания, а в смысле общения. Ю. Одум замечает, что "одомашнивание как целенаправленная деятельность человека может и не достигнуть поставленных им перед собой целей, если существовавшие ранее обратные связи, установившиеся в результате естественного отбора и нарушенные искусственным отбором, не будут компенсированы целенаправленной (т. е. разумной) искусственной обратной связью" (Там же, с. 316).

Факторы, сдерживающие рост численности популяции, располагаются последовательно: хищники, паразиты, инфекции, внутривидовая конкуренция. Если это травоядные животные, то вместо хищников на первом этапе действует количество потребляемой пищи. В отношении же к человеку вопрос о том, действуют ли естественные механизмы снижения численности его популяции при ее увеличении, пока остается открытым. Можно предположить, что природа отвечает на доминирование человеческой популяции новыми вирусами, приводящими к новым заболеваниям и устойчивыми к применяемым сознательно или нет ядам. Само общество хочет вернуться к регулированию численности как бессознательно, так и осознанно (так называемое планирование семьи). Каков будет общий результат, покажет будущее.

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИИ

Задачей экологии, как любой другой науки, является поиск законов функционирования и развития данной области реальности. Исторически первым для экологии был закон, устанавливающий зависимость живых систем от факторов, ограничивающих их развитие (так называемых лимитирующих факторов).

2.1. Закон минимума

Ю. Либих в 1840 году установил, что урожай зерна часто лимитируется не теми питательными веществами, которые требуются в больших количествах, а теми, которых нужно немного, но которых мало и в почве. Сформулированный им закон гласил: "Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во времени". Впоследствии к питательным веществам добавили ряд других факторов, например температуру.

Действие данного закона ограничивают два принципа. Первый: закон Либиха строго применим только в условиях стационарного состояния. Более точная формулировка: "при стационарном состоянии лимитирующим будет то вещество, доступные количества которого наиболее близки к необходимому минимуму". Второй принцип касается взаимодействия факторов. Высокая концентрация или доступность некоторого вещества может изменять потребление минимального питательного вещества. Организм иногда заменяет одно, дефицитное вещество другим, имеющимся в избытке.

Следующий закон сформулирован в самой экологии и обобщает закон минимума.

2.2. Закон толерантности

Он формулируется следующим образом: отсутствие или невозможность развития экосистемы определяется не только недостатком, но и избытком любого из факторов (тепло, свет, вода). Следовательно, организмы характеризуются как экологическим минимумом, так и максимумом. Слишком много хорошего тоже плохо. Диапазон между двумя величинами составляет пределы толерантности, в которых организм нормально реагирует на влияние среды. Закон толерантности предложил В. Шелфорд в 1913 году. Можно сформулировать ряд предложений, дополняющих его:

1. Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного фактора и узкий в отношении другого.

2. Организмы с широким диапазоном толерантности ко всем факторам обычно наиболее широко распространены.

3. Если условия по одному экологическому фактору не оптимальны для вида, то может сузиться диапазон толерантности к другим экологическим факторам.

4. В природе организмы очень часто оказываются в условиях, не соответствующих оптимальному значению того или иного фактора, определенному в лаборатории.

5. Период размножения обычно является критическим; в этот период многие факторы среды часто оказываются лимитирующими.

Живые организмы изменяют условия среды, чтобы ослабить лимитирующее влияние физических факторов. Виды с широким географическим распространением образуют адаптированные к местным условиям популяции, которые называются экотипами. Их оптимумы и пределы толерантности соответствуют местным условиям. В зависимости от того, закреплены ли экотипы генетически, можно говорить об образовании генетических рас или о простой физиологической акклимации.

2.3. Обобщающая концепция лимитирующих факторов

Наиболее важными факторами на суше являются свет, температура и вода (осадки), а в море – свет, температура и соленость. Эти физические условия существования могут быть лимитирующими и влияющими благоприятно. Все факторы среды зависят друг от друга и действуют согласованно.

Из других лимитирующих факторов можно отметить атмосферные газы (углекислый газ, кислород) и биогенные соли. Формулируя "закон минимума", Либих и имел в виду лимитирующее воздействие жизненно важных химических элементов, присутствующих в среде в небольших и непостоянных количествах. Они называются микроэлементами и к ним относятся железо, медь, цинк, бор, кремний, молибден, хлор, ванадий, кобальт, йод, натрий. Многие микроэлементы подобно витаминам действуют как катализаторы. Фосфор, калий, кальций, сера, магний, требующиеся организмам в больших количествах, называются макроэлементами.

Важным лимитирующим фактором в современных условиях является загрязнение природной среды. Оно происходит в результате внесения в среду веществ, которых в ней либо не было (металлы, новые синтезированные химические вещества) и которые не разлагаются вовсе, либо существующих в биосфере (например, углекислый газ), но вносимых в чрезмерно больших количествах, не дающих возможности их переработать естественным способом. Образно говоря, загрязняющие вещества – это ресурсы не на своем месте. Загрязнение приводит к нежелательному изменению физических, химических и биологических характеристик среды, которое оказывает неблагоприятное влияние на экосистемы и человека. Цена загрязнения – здоровье, цена в том числе в прямом смысле затрат на его восстановление. Загрязнение увеличивается как в результате роста населения и его потребностей, так и в результате использования новых технологий, обслуживающих эти потребности. Оно бывает химическим, тепловым, шумовым.

Главный лимитирующий фактор, по Ю. Одуму, – размеры и качество "ойкоса", или нашей "природной обители", а не просто число калорий, которые можно выжать из земли. Ландшафт не только склад запасов, но и дом, в котором мы живем. "Следует стремиться к тому, чтобы сохранить по меньшей мере треть всей суши в качестве охраняемого открытого пространства. Это означает, что треть всей нашей среды обитания должны составлять национальные или местные парки, заповедники, зеленые зоны, участки дикой природы и т. п." (Ю. Одум. Основы... с. 541). Ограничение использования земли является аналогом природного регулирующего механизма, называемого территориальным поведением. При помощи этого механизма многие виды животных избегают скученности и вызываемого ею стресса.

Территория, необходимая одному человеку, по разным оценкам колеблется от 1 до 5 га. Вторая из этих цифр превосходит площадь, которая приходится ныне на одного жителя Земли. Плотность населения приближается к одному человеку на 2 га суши. Пригодны же для сельского хозяйства только 24 % суши. "Хотя с площади всего лишь 0,12 га можно получить достаточно калорий, чтобы поддержать существование одного человека, для полноценного питания с большим количеством мяса, фруктов и зелени необходимо около 0,6 га на человека. Кроме того, нужно еще около 0,4 га для производства разного рода волокна (бумага, древесина, хлопок) и еще 0,2 га для дорог, аэропортов, зданий и т. п." (Ю. Одум. Основы... с. 539). Отсюда концепция "золотого миллиарда", в соответствии с которой оптимальным количеством населения является 1 млрд человек, и стало быть, уже сейчас около 5 млрд "лишних людей". Человек впервые за свою историю столкнулся с предельными, а не локальными ограничениями.

Преодоление лимитирующих факторов требует огромных затрат вещества и энергии. Для удвоения урожая необходимо десятикратное увеличение количества удобрений, ядохимикатов и мощности (животных или машин).

К лимитирующим факторам относится и численность популяции. Это обобщается в принципе Олли: "степень агрегации (так же, как и общая плотность), при которой наблюдается оптимальный рост и выживание популяции, варьирует в зависимости от вида и условий, поэтому как "недонаселенность" (или отсутствие агрегации), так и перенаселенность может оказывать лимитирующее влияние". Некоторые экологи считают, что принцип Олли приложим и к человеку. Если это так, то отсюда возникает потребность в определении максимальной величины городов, стремительно растущих в настоящее время.

2.4. Закон конкурентного исключения

Данный закон формулируется следующим образом: два вида, занимающие одну экологическую нишу, не могут сосуществовать в одном месте неограниченно долго. То, какой вид побеждает, зависит от внешних условий. В сходных условиях победить может каждый. Важным для победы обстоятельством является скорость роста популяции. Неспособность вида к биотической конкуренции ведет к его оттеснению и необходимости приспособления к более трудным условиям и факторам.

Закон конкурентного исключения может работать и в человеческом обществе. Особенность его действия в настоящее время заключается в том, что цивилизации не могут разойтись. Им некуда уйти со своей территории, потому что в биосфере нет свободного места для расселения и нет избытка ресурсов, что приводит к обострению борьбы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Можно говорить об экологическом соперничестве между странами и даже экологических войнах или войнах, обусловленных экологическими причинами. В свое время Гитлер оправдывал агрессивную политику нацистской Германии борьбой за жизненное пространство. Ресурсы нефти, угля и т. п. и тогда были важны. Еще больший вес они будут иметь в ХХI веке. К тому же добавилась необходимость территорий для захоронения радиоактивных и прочих отходов. Войны – горячие и холодные – приобретают экологическую окраску. Многие события в современной истории, например распад СССР, воспринимаются по-новому, если на них посмотреть с экологических позиций. Одна цивилизация может не только завоевать другую, но использовать ее для корыстных с экологической точки зрения целей. Это и будет экологический колониализм. Так переплетаются политические, социальные и экологические проблемы.

2.5. Основной закон экологии

Одним из главных достижений экологии стало открытие, что развиваются не только организмы и виды, но и экосистемы. Последовательность сообществ, сменяющих друг друга в данном районе, называется сукцессией. Сукцессия происходит в результате изменения физической среды под действием сообщества, т. е. контролируется им. Замещение видов в экосистемах вызывается тем, что популяции, стремясь модифицировать окружающую среду, создают условия, благоприятные для других популяций; это продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесия между биотическими и абиотическими компонентами. Развитие экосистем во многом аналогично развитию отдельного организма и в то же время сходно с развитием биосферы в целом.

Сукцессия в энергетическом смысле связана с фундаментальным сдвигом потока энергии в сторону увеличения количества энергии, направленной на поддержание системы. Сукцессия состоит из стадий роста, стабилизации и климакса. Их можно различать на основе критерия продуктивности: на первой стадии продукция растет до максимума, на второй остается постоянной, на третьей уменьшается до нуля по мере деградации системы.

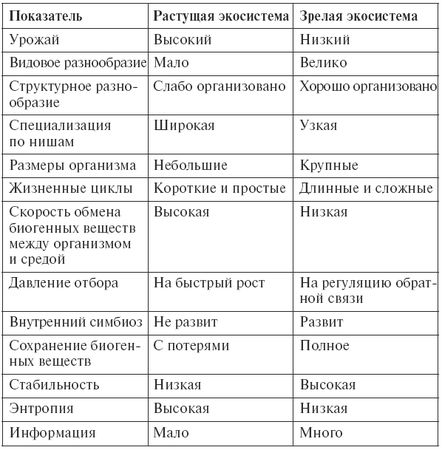

Наиболее интересно различие между растущими и зрелыми системами, которые можно представить в виде следующей таблицы.

Таблица 1

Различия между стадиями сукцессии

Обратите внимание на обратную зависимость между энтропией и информацией, а также на то, что развитие экосистем идет в направлении повышения их устойчивости, достигаемой за счет увеличения разнообразия. Распространив этот вывод на всю биосферу, получаем ответ на вопрос, зачем нужны 2 млн видов. Можно думать (так до возникновения экологии и считали), что эволюция ведет к замене одних менее сложных видов другими, вплоть до человека как венца природы. Менее сложные виды, дав дорогу более сложным, становятся не нужны. Экология разрушила этот удобный для человека миф. Теперь ясно, почему опасно, как делает современный человек, уменьшать многообразие природы.

Одно– и даже двухвидовые сообщества весьма нестабильны. Нестабильность означает, что могут происходить большие колебания плотности популяций. Это обстоятельство и детерминирует эволюцию экосистемы к зрелому состоянию. На зрелой стадии увеличивается регуляция по типу обратной связи, которая направлена на поддержание стабильности системы.

Высокая продуктивность дает низкую надежность – это еще одна формулировка основного закона экологии, из которой вытекает следующее правило: "оптимальная эффективность всегда меньше максимальной". Разнообразие в соответствии с основным законом экологии непосредственно связано с устойчивостью. Однако пока не известно, до какой степени эта связь является причинно-следственной.

Направленность эволюции сообщества ведет к усилению симбиоза, сохранению биогенных веществ, повышению стабильности и содержания информации. Общая стратегия "направлена на достижение такой обширной и разнообразной органической структуры, какая только возможна в границах, установленных доступным притоком энергии и преобладающими физическими условиями существования (почва, вода, климат и т. п.)" (Ю. Одум. Основы... с. 332).

Стратегия экосистем – "наибольшая защита", стратегия человека – "максимум продукции". Общество стремится получить с осваиваемой территории максимальный урожай и для осуществления своей цели создает искусственные экосистемы, а также замедляет развитие экосистем на ранних стадиях сукцессии, на которых можно собрать максимальный урожай. Сами же экосистемы стремятся развиваться в направлении достижения максимальной стабильности. Для поддержания максимального энергетического выхода, быстрого роста и достижения высокой стабильности природным системам необходима низкая эффективность. Обращая развитие экосистем вспять и приводя их тем самым в неустойчивое состояние, человек вынужден поддерживать "порядок" в системе, и затраты на это могут превысить выгоду, получаемую при переводе экосистемы в нестабильное состояние. Любое повышение человеком эффективности экосистемы приводит к повышению затрат на ее поддержание, вплоть до какого-то предела, когда дальнейшее повышение эффективности невыгодно из-за слишком большого роста затрат. Необходимо, таким образом, достижение не максимального, а оптимального КПД экосистем, с тем чтобы повышение их продуктивности не приводило к потере стабильности и результат оказывался экономически оправданным.

В устойчивых экосистемах велики потери проходящей через них энергии. А экосистемы, теряющие меньше энергии (системы с меньшим числом трофических уровней), менее устойчивы. Какие системы следует развивать? Необходимо определить такой оптимальный вариант, при котором экосистема достаточно устойчива и в то же время потери энергии в ней не слишком велики.

Как показывает история преобразовательной деятельности человека и наука экология, все крайние варианты, как правило, не являются лучшими. Применительно к пастбищам плох и "перевыпас" (приводивший, как считают ученые, к гибели цивилизаций) и "недовыпас" скота. Последнее происходит потому, что при отсутствии прямого потребления живых растений детрит может накапливаться быстрее, чем идет его разложение микроорганизмами, и это замедляет круговорот минеральных веществ.

Данный пример подходит под соображения более общего характера. Воздействие человека на природную среду часто сопровождается уменьшением разнообразия в природе. Посредством этого достигается максимизация урожая и повышение возможностей управления данной частью природы. В соответствии со сформулированным в кибернетике законом необходимого разнообразия у человечества два варианта повышения возможностей управления природной средой: или уменьшать разнообразие в ней, или увеличивать свое внутреннее разнообразие (путем развития культуры, совершенствования умственных и психосоматических качеств самого человека). Второй путь, конечно, предпочтительнее. Разнообразие в природе – необходимость, а не только "приправа" для жизни. Легкость первого пути обманчива, хотя он широко используется. Вопрос в том, насколько увеличение возможностей управления экосистемами путем уменьшения разнообразия в природе компенсирует уменьшение способности экосистем к саморегуляции. Опять-таки должен быть найден оптимум между потребностями управления в данный момент и потребностями сохранения разнообразия в природной среде.

Проблема оптимизации взаимоотношений человека и природной среды имеет еще один важный аспект. Практика природопреобразовательной деятельности человека подтверждает положение, что между изменениями природной среды и человека существует тесная связь. Поэтому проблему управления природной средой можно рассматривать в некотором смысле как проблему управления биологической эволюцией человека через изменения природной среды. Современный человек может воздействовать на свою биологию как генетическим путем (генная инженерия), так и экологическим (через изменение природной среды). Наличие связи между экологическими процессами и процессами биологической эволюции человека требует, чтобы экологическая проблема рассматривалась также под углом зрения того, каким мы хотим видеть человека будущего. Эта область очень увлекательна как для ученых, так и для фантастов, но здесь возникает много не только технических, но и социальных, нравственных проблем.