Входе состоявшейся в северо-западной Анатолии битвы при Гранике, первого крупного столкновения Александра Македонского с персами, молодой царь едва не расстался с жизнью. Греко-македонские войска Александра вступили в сражение с персидской армией, находившейся под совместным командованием нескольких сатрапов и включавшей в себя, помимо местной анатолийской кавалерии, отряды пеших греческих наемников. Вражеская рать заняла позиции за неглубокой, что позволяло перейти ее вброд, но имевшей крутые, обрывистые берега рекой Граник. Полководцы Александра рекомендовали проявить осторожность. В конце концов, царю было всего двадцать два года, ему еще многому предстояло учиться; а серьезная неудача в начале похода могла погубить всю кампанию прежде, чем она успела по-настоящему развернуться. Однако Александр не внял голосу благоразумия и, оседлав своего знаменитого коня по имени Буцефал (Бычья Голова), лично повел ударный отряд тяжелой кавалерии в лобовую атаку через реку и вверх по обрыву. Среди прочих воинов царь выделялся весьма приметным белым плюмажем на шлеме. Под яростным натиском персы отступили, позволив македонцам глубоко вклиниться в их ряды, что, возможно, являлось частью тактического замысла. В результате вышло так, что увлекшийся стремительным наступлением Александр с немногочисленными соратниками оказался отрезанным от основного македонского войска.

В этот критический момент битвы попавшему в окружение царю пришлось вступить в рукопашную, и некий знатный перс по имени Спифридат нанес ему тяжкий удар секирой по голове. Шлем выдержал, но наполовину оглушенный царь уже не мог сопротивляться. Второй удар наверняка оказался бы роковым и для Александра, и для затеянной им военной кампании. В эти мгновения решалась судьба Персидского царства и определялся ход истории Запада. Хотелось бы знать, промелькнула ли перед Александром в страшный миг ожидания неминуемой гибели вся его недолгая жизнь? И как могло случиться, что столь многое в судьбах мира оказалось в зависимости от одного-единственного удара?

Родившийся в 356 г. до н.э. в Македонии, Александр был сыном царя Филиппа II Македонского и Олимпиады из Эпира (нынешняя Албания). Впрочем, царем Филипп сделался всего за три года до рождения сына, после того как его брат царь Аминта III погиб в сражении. До воцарения Филиппа Македония представляла собой небольшую, частично эллинизированную страну, зажатую между могущественным Персидским царством на востоке и воинственными дунайскими племенами на севере и западе. И с той и с другой стороны исходила угроза самому существованию захолустного государства, проигрывавшего и в сравнении с южными соседями - высокоразвитыми эллинскими полисами. Во внутренней жизни господствовали полунезависимые военные вожди, признававшие слабую центральную власть лишь настолько, насколько считали это выгодным. Однако благодаря экономическим преобразованиям, дальновидной дипломатии и военно-техническим нововведениям, таким, как длинное копье-сарисса, и метательные машины, Филипп изменил положение коренным образом и в кратчайшие сроки. К тому времени, когда Александру исполнилось десять лет, Македония являлась сильнейшим государством на Балканском полуострове. Первый удар был нанесен по дунайским племенам, а затем очередь дошла и до граничивших с Македонией греческих полисов: разграбление Олинфа в 348 г. потрясло весь эллинский мир. Многие города оказались вынужденными заключить с Македонией неравноправные союзы. Даже гордые и могущественные Афины после нескольких унизительных поражений, как военного, так и дипломатического характера, согласились принять мир на македонских условиях.

Тем временем, в лице Александра царь готовил себе помощника в делах управления, а затем и преемника. Царский сын получил отменное и разностороннее воспитание: в интеллектуальной и культурной сфере его наставником был великий философ Аристотель, а в военной и политической - собственный отец, возможно виднейший полководец и государственный деятель своего времени. Необходимое правителю мрачное искусство интриг юноша осваивал в коридорах царского дворца в Пелле, благо при македонском дворе не было недостатка в кознях и заговорах, неизбежно сопутствующих соперничеству борющихся за влияние клик. Правда, в наполовину варварской стране тайное зачастую становилось явным: во время затяжных пиров, подогретые обильными возлияниями представители македонской знати вступали в открытые перебранки, а порой дело доходило и до драк. По некоторым сведениям, на одной из таких пирушек Александр повздорил и едва не сцепился с отцом.

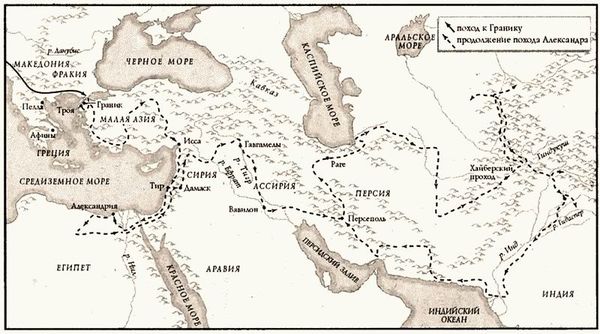

Прерванный поход Александра

На двадцатом году жизни Александра царь Филипп пал от руки убийцы, некоего македонца по имени Павсаний, который попытался бежать, но был растерзан на месте царскими телохранителями. Разумеется, Павсаний вполне мог ненавидеть царя по каким-то личным причинам, однако современники подозревали, что он был лишь исполнителем чужой воли. Первым, самым очевидным кандидатом на роль вдохновителя этого убийства являлся Дарий III, Царь Царей Персии, властелин могущественнейшей державы, в середине четвертого века до н.э. простиравшейся от Эгейского побережья нынешней Турции до Египта на юге и современного Пакистана на востоке. К моменту убийства Филипп уже несколько лет вел приготовления ко вторжению в Персию, а всего за несколько месяцев до гибели царя македонцы захватили плацдарм на побережье подвластной Персии северо-западной Анатолии. Политическое убийство вполне соответствовало традициям персидской политики, и, во всяком случае, по свидетельству позднейших греческих историков, сам Александр публично обвинял в смерти отца Дария. Однако персидским царем круг подозреваемых отнюдь не исчерпывался: среди них называли и ревнивую царскую жену Олимпиаду, и даже самого честолюбивого царевича.

В любом случае сразу после смерти отца Александру пришлось действовать жестко и энергично - он должен был захватить власть и отбить у кого бы то ни было желание сомневаться в законности его воцарения. Проблема заключалось в том, что четко определенного порядка наследования престола в Македонии не существовало, и любой член правящего дома, имевший достаточно приверженцев, мог рассчитывать на успех. При воцарении Александр проявил решительность и безжалостность, характерные для всего его дальнейшего правления. Он стремительно устранил потенциальных конкурентов внутри страны, усмирил беспокойные дунайские племена, вторгнувшись на их территорию и предприняв молниеносный бросок на юг, разбил наскоро склоченную антимакедонскую коалицию греческих полисов, разрушив в назидание непокорным древний и прославленный город Фивы.

С первых дней владычества Александр показал себя истинным, достойным своего отца государем, однако казна Македонии оказалась пустой. Ему не оставалось ничего другого, как попытаться поправить дела, осуществив задуманное еще Филиппом вторжение в западные провинции Персии. Македонских воинов манила богатая добыча, а союзные Александру эллины были рады возможности посчитаться за давние, но не забытые обиды, нанесенные их родине во время греко-персидских войн. Переправившись через Геллеспонт, Александр принес в Трое жертвы теням гомеровских героев и продолжил путь к Гранику, где и произошло первое значительное столкновение. Которое, опустись топор Спифридата на покореженный царский шлем во второй раз, вполне могло стать и последним.

Однако смертельный удар так и не достиг цели. Перс уже занес секиру, когда воин из привилегированного отряда телохранителей, именовавшихся "товарищами" царя, некий Клит по прозвищу Черный, пронзил его копьем. Мгновенно оправившись, Александр развил стремительное наступление, которое могло закончиться его гибелью, но обернулась триумфом. Не выдержав натиска, персы бежали с поля боя, а проявившие стойкость греческие наемники в большинстве своем сложили головы. Блистательная победа (сообщалось, что потери персов составили около двадцати тысяч человек, тогда как Александр лишился всего лишь тридцати человек) прославила молодого царя во всем эллинском мире. На площадях греческих городов демонстрировались захваченные в персидском стане и отосланные царем в Элладу трофеи. Александр ступил на путь, свернуть с которого его уже не могло заставить ничто. На протяжении следующего десятилетия и он сам, и его македонцы не раз продемонстрировали способность преодолевать любые препятствия, не ограничившись в своих завоеваниях пределами обширнейшего Персидского царства. Бесспорно, Персидская кампания Александра относится к числу самых впечатляющих и эффективных военных операций всех времен. К 324 г. до н. э. под властью Александра оказалась огромная территория, включавшая в себя бывшие владения Персии, Македонию, материковую Грецию и иные отдаленные земли. Сделав своей столицей Вавилон, Александр занялся внутренним устройством созданной им империи, не прекращая при этом планировать дальнейшие завоевательные походы. Однако этим планам не суждено было сбыться: в июне 323 г., спустя десять лет после победы при Гранике, великий воитель скончался от недуга, предположительно малярии, осложненного последствиями сурового образа жизни, многочисленных ранений и беспробудного пьянства.

Вместе с ним умерла и мечта о великой мировой державе: полководцы Александра начали кровавый дележ его наследия, завершившийся лишь при их сыновьях. Самые отдаленные северные и восточные окраины полностью выпали из сферы греко-македонского влияния; например, северо-западная Индия была официально уступлена честолюбивому радже Чандрагупта, ставшему основателем великой империи Маурья в обмен на триста боевых слонов), но многие провинции - Сирия, Палестина, большая часть Анатолии и западной Азии, на говоря уж о самой Македонии и прилегавших к ней европейских землях, хотя и превратились в независимые государства, но надолго остались под властью относительно стабильных македонских династий. А поскольку македонская правящая элита с энтузиазмом восприняла греческую культуру, весь этот обширнейший регион оказался вовлеченным в орбиту политического и культурного влияния Эллады. Александр и его преемники основали десятки городов, ставших форпостами греческой цивилизации - Александрия в Египте, Фессалоники в Македонии, Пергам в Анатолии и Антиохия в Сирии - лишь некоторые из числа самых известных. Для большей части тогдашнего цивилизованного мира греческий язык сделался международным, общепринятым языком торговли, дипломатии и науки.

Возникшая на обломках империи Александра блистательная эллинистическая цивилизация не только расширила область распространения греческого влияния, но и позволила перебросить мостик между классической Элладой и ставшим в известном смысле ее наследником императорским Римом. Эллинистические ученые собрали и систематизировали в хранилищах знаменитой Александрийской библиотеки шедевры ранней греческой словесности, а эллинистические историки сберегли память о военной и политической славе древней Эллады. Среди культурных элит всех народов получили распространение греческие философские учения, прежде всего сосредоточенные на индивидууме эпикурейство и стоицизм. Наличие общего языка в сочетании с веротерпимостью правящих классов предоставили некоторым религиозным учениям перерасти местные рамки и получить международное признание.

Открывались новые возможности, что влекло за собой примечательные демографические сдвиги. Народы перемешивались: в раскрывавшихся повсюду, словно бутоны, эллинистических городах наряду с греками и македонцами, традиционно составлявшими военный и чиновничий слой, во множестве селились евреи, финикийцы и прочие уроженцы Ближнего Востока, тогда как их древние города, включая Иерусалим, приобретали все больше космополитических и эллинистических черт. Этот мир походил на мир классической Греции наличием многих позаимствованных у полисов политических институтов и высокоразвитой урбанистической культурой, а отличался высокой степенью этнической неоднородности. Многие сирийцы, египтяне, бактрийцы из Средней Азии и прочее многоплеменное население территорий, оказавшихся под властью потомков военачальников Александра, становились все больше и больше греками по языку, образованию, литературным и эстетическим пристрастиям, даже если продолжали исповедовать религии, не имевшие с верованиями Эллады ничего общего. Эллинистический мир оказался именно той средой, в которой иудаизм смог обратить на себя внимание греческих мыслителей и приобрел некоторые из своих отчетливо "современных" особенностей. Именно этому духовному миру была адресована проповедь Иисуса из Назарета, и именно в нем сформировалось как религия христианство. Именно в эллинистическом прочтении греческая культура была унаследована римлянами и сохранена для нового открытия европейцами в эпохи Возрождения и Просвещения. Таким образом, нельзя не признать, что в той мере, в какой современная западная культура определяется "греко-римско-иудейско-христианским" наследием, она порождена миром, возникшим в итоге завоеваний Александра.

Преждевременная смерть Александра в возрасте 32-х лет вдохновила одного из лучших историков 20-го столетия Арнольда Тойнби разработать изысканную и романтическую "альтернативную историю", ставшую классическим образцом этого жанра. Постулировав неожиданное исцеление Александра от изнуряющей лихорадки, Тойнби представил его прожившим долгую и продуктивную жизнь. В течение нее разведывательным и завоевательным походам сопутствовала внедряемая повсюду продуманная система управления и великодушная социальная политика, направленная на поддержание достоинства каждого из подданных великой империи. Согласно оптимистическому сценарию Тойнби, покровительство, оказывавшееся Александром и не прерывавшееся в дальнейшем династией его потомков, культуре и научным исследованиям повлекло за собой невиданный технологический прогресс, в частности раннее изобретение паровой машины. Естественно, что военно-техническое превосходство сделало великую империю непобедимой, а Рим так и не стал для нее серьезной угрозой. С открытием исследовательской экспедицией Александра западного полушария держава превращается в воистину всемирное, государство, процветающее и благоденствующее под властью доброжелательной и просвещенной монархии. В альтернативном настоящем Тойнби на всемирном троне по сей день восседает прямой потомок Александра, подданные которого наслаждаются миром и изобилием.