21. Я готов действовать.

Формулы читаются более энергично, чем формулы успокаивающей части, чтобы усилить эмоциональное воздействие к концу сеанса.

Приведенные формулы этой части, разумеется, лишь основа. Каждый футболист подбирает наиболее приемлемые ему варианты, исходя из его личного соревновательного опыта, индивидуально-психологических особенностей (например, темперамента), привычек, особенностей оптимального состояния перед играми и т. д.

Организующие формулы представляют собой программу наиболее целесообразного поведения перед матчем.

Аутогенная тренировка может применяться как в комбинации с другими приемами регуляции (например, в конце специально организованной разминки – успокоение или мобилизация в зависимости от формы предигрового состояния), так и изолированно (например, ежедневно за 3–4 дня до игры проводят вариант "успокоение" 2–3 раза в день при склонности игрока к предматчевой лихорадке, а также в случаях нарастающего нервно-психического напряжения). На практике порой бывает трудно систематически заниматься аутогенной тренировкой одновременно с несколькими группами спортсменов из-за их большой занятости на тренировках (например, в условиях тренировочного сбора). В этом случае формулы аутогенной тренировки записывают на магнитофон. Запись текстов на магнитную ленту удобна и тем, что футболист, уехав домой или на соревнования, всегда при желании может проводить аутогенную тренировку самостоятельно.

Практика показывает, что использование только одного приема регуляции психического состояния перед игрой малоэффективно. Поэтому игроки должны пользоваться для регуляции своего состояния определенной комбинацией нескольких приемов. Например, для состояния с высоким уровнем стресса комбинация приемов может быть таковой:

а) изменение направления мыслей;

б) использование успокаивающего варианта разминки;

в) применение аутогенной тренировки ("успокоение");

г) воздействие на внешние проявления эмоций;

д) ПРТ (организация поведения перед матчем);

Для состояния с относительно низким уровнем стресса целесообразней будет иная комбинация приемов. Например:

а) произвольное переключение внимания на раздражители, повышающие возбуждение;

б) использование возбуждающего варианта разминки;

в) аутогенная тренировка ("мобилизация");

г) возбуждающий массаж или самомассаж;

д) внушающее влияние тренера.

Разумеется, приведенные комбинации приемов – не догма. Они изменяются в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена, от уровня психического стресса в соревновании и многих других факторов. "Арсенал" приемов регуляции психического состояния у футболистов должен содержать несколько подобных комбинаций.

Стимулирование мотивации

В нашей теоретической части мы отмечали, что мотивация – мощный психический двигатель спортивной деятельности. Чем сложней и ответственней предстоящий матч, тем больше его результат зависит от структуры, уровня и направленности мотивации. Мотивация формируется на основе четко обозначенных и связанных друг с другом целей. Правильно сформулированная цель в спортивной деятельности – это уже полдела, а понимание необходимости достижения этой цели и зная как ее добиться, это вторая половина дела. Чтобы понять мотивацию спортсмена, необходимо выяснить, что для него значат успех и неудача. Для этого необходимо изучить цели достижения этого человека и то, как они взаимодействуют с его восприятиями или способностью к самооценке. Проблема заключается не в том, чтобы научиться ставить цели, а в том, чтобы ставить цели, обеспечивающие направление действий и повышение мотивации, а также в том, чтобы научить своих подопечных следовать поставленным целям и достигать их. Всем хорошо известно, что легче поставить цель, чем следовать ей.

Итак, какова роль тренера в правильном применении основных принципов определения цели своих подопечных.

1. Ставить конкретные цели.

2. Ставить трудные, но реальные цели.

3. Ставить долгосрочные и краткосрочные цели.

4. Ставить цели, направленные на повышение уровня физической подготовки.

5. Учитывать личность игрока, разработать стратегию достижения целей.

6. Способствовать индивидуальному вкладу спортсмена.

7. Обеспечить поддержку в определении цели, непрерывно осуществляя оценку при помощи обратной связи.

Подробнее остановимся на каждом пункте основных принципов определения цели.

Конкретность. До сих пор многие тренеры говорят, "проявляйте максимум усилий". Это слишком расплывчато. Цели должны быть предельно конкретными. Например, вратарю улучшить прыгучесть или отработать точность и дальность ввода мяча в игру рукой. Эффективность цели определяется его конкретностью.

Конкретные цели в отличие от общих, типа "приложить максимум усилий", обеспечивает наиболее эффективное изменение поведения.

Трудные, но реальные цели. Очень важно поставить достаточно трудную цель, но которую можно достичь. Цель представляет собой стремление к определенному действию игрока. Иногда становится очевидным, что поставленные цели оказались труднодостижимыми и это привело к разочарованию спортсмена, снижению уверенности в себе и слабым результатам. Или наоборот, для достижения поставленной цели не потребовалось больших усилий и подопечные теряют интерес к дальнейшей программе определения целей. В этой связи необходимо учитывать способности каждого спортсмена и тогда тренеру будет значительно легче попасть в точку и вместе со своим подопечным все-таки решать трудные задачи.

Цели должны быть долгосрочные и краткосрочные. Этот принцип спортивные психологи представляют в виде лестницы, вершина которой соответствует долгосрочной цели (возможной мечте спортсмена), а нижняя – данному уровню возможностей игрока. Подобный "лестничный" принцип определения долгосрочных и краткосрочных целей успешно апробирован ведущими спортсменами, включая чемпионов мира и Олимпийских игр. Некоторые тренеры и спортсмены пошли еще дальше, соединив долгосрочные и краткосрочные цели. Эта форма обеспечивает прогресс целей, начиная от таких, которые можно достичь немедленно, до более трудных и отдаленных. Такой подход тренер может с успехом использовать в различных ситуациях.

Цели, связанные с уровнем физической подготовки. Удивительные выводы спортивных психологов говорят о том, что лучший способ выиграть чемпионат или победить в следующем матче – сконцентрировать внимание на целях, связанных с уровнем физической подготовки. Известно, что чрезмерный акцент на целях, связанных непосредственно с результатом, повышает уровень тревожности до и во время матча из-за чего игрок далеко не всегда может сконцентрировать свое внимание на выполнении задания. Поэтому, тренеру целесообразно постоянно акцентировать внимание на целях, связанных с уровнем физической подготовки. Но на каждую цель, связанную с результатом, должно приходиться несколько промежуточных целей, связанных с уровнем физической подготовки и ведущих к достижению запланированного результата.

Стратегия достижения цели с учетом личности футболиста. Успешные футболисты, для которых характерны высокие уровни мотивации к достижению успеха и низкие уровни мотивации дабы избежать неудачи, как правило, ставят трудные, но вполне реальные цели. А футболисты, выступающие неудачно, имеющими высокий уровень мотивации к предотвращению неудач и низкий уровень мотивации к достижению успеха, как правило ставят либо очень легкие, либо очень трудные цели. Тренер, зная эти различия у своих подопечных, может определить чего следует ждать от этих людей. Успешно выступающие футболисты с высоким уровнем мотивации должны хорошо реагировать на стремление тренера помочь им с определением целей. А менее успешно играющим, но ориентированным на результат, тренеру придется постоянно их контролировать, напоминая о важности постановки реальных целей с учетом их уровня физической подготовки.

При этом стратегия достижения поставленной цели должна быть достаточно гибкой. Например, вратарь занимается акробатикой во вторник и пятницу, но с учетом календаря игр, разъездов и т. д. в эти дни получается не всегда. Лучше всего запланировать два раза в неделю и таким образом, выполните поставленную цель.

Индивидуальный вклад спортсмена. Любой спортсмен никогда не достигнет поставленной цели, если не будет прилагать усилий к ее достижению. Поэтому тренеру необходимо всячески содействовать своим подопечным в достижении поставленных целей и обеспечивать непрерывную обратную связь. Очень важно, чтобы не тренеры или руководители клуба ставили цели за своих подопечных (речь не идет о целях и задачах всего клуба). Они сами должны это делать при вашем содействии.

Поддержка в постановке целей. Настоящий тренер должен проявлять истинный интерес к людям, с которыми он работает. Помогать в анализе этих целей, поставленных его подопечными, поощрять их усилия, интересоваться их успехами и поддержать в любом случае своих учеников. Эффективность определения футболистом целей во многом зависит от поддержки авторитетных для него людей. Не следует забывать, что часто тренер, затратив много времени на определение и постановку целей, фактически сводит все на нет, не обеспечивая оценки и обратной связи с подопечным.

Итак, поставив правильные и реальные цели своим подопечным, тренеру необходимо знать как добиться достижения этой цели.

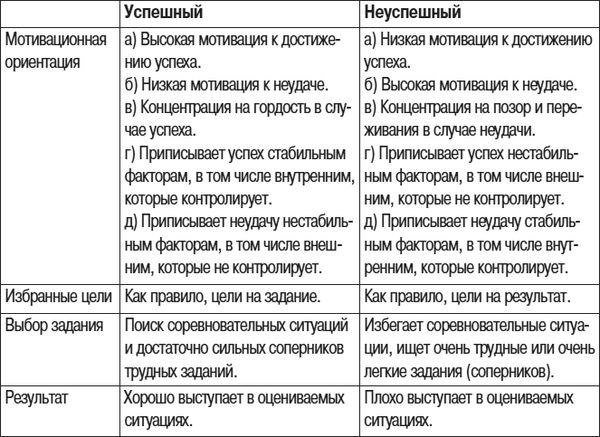

Ориентация на результат и задание. В некоторых ситуациях спортсмен может быть ориентирован тренерами и на задание, и на результат. По мнению спортивных психологов ориентация на задание значительно чаще приводит к более интенсивной работе, настойчивости перед лицом неудач и оптимальному результату, чем ориентация подопечных на результат. Ориентация на задание – это концентрация спортсмена на собственном выступлении, что обеспечивает больший контроль своих действий. Тренеру следует знать, что их подопечные ориентированные на задании, не боятся неудачи и поскольку их восприимчивость основана на собственных действиях, им легче быть уверенными в себе и демонстрировать высокий уровень соревновательности, чем игрокам, ориентированным на результат. Дело в том, что у спортсмена ориентированного на результат, наблюдаются трудности с поддержанием высокой восприимчивости. Эти игроки судят об успехе, сравнивая себя с другими. Доказано, что для спортсменов с ориентацией на результат, характерна низкая или плохо адаптирующаяся структура поведения достижения. Следовательно, ориентация на задание представляется более целесообразной чем ориентация спортсмена на результат. Последнее не так легко осуществить, поскольку общество (спонсоры, владельцы команд, просто болельщики) акцентируют внимание на спортивных результатах. Но если есть доверие к специалистам (тренерам, специалистам в области психологии спорта, имеющим богатый опыт в установке целей) результат придет именно благодаря правильной стратегии мотивации достижения. Успешные и неуспешные спортсмены. Спортивные психологи разделили спортсменов с точки зрения мотивационных признаков: целей, выбора заданий и результатов на успешных и неуспешных людей. Для того, чтобы тренер мог различать этих спортсменов приводим таблицу мотивации достижения.

Таким образом, успешных и неуспешных спортсменов можно определять по тому, какие задания они выбирают для оценки, какие усилия прилагают во время тренировок и игр, а также по их настойчивости и результатам.

Другие факторы мотивации. Что предлагают спортивные психологи?

1. Следует установить реальные, значимые, измеримые цели на ближайшее время и на перспективу и пути их достижения. Ежедневно контролируйте цели и достижения.

2. Используйте позитивное воображение.

3. Составьте детальный месячный, недельный и ежедневный план, в котором определите преодоление всех трудностей по реализации поставленных целей.

4. Развивайте желание и волю к достижениям, реализуя шаг за шагом разработанный план.

5. Развивайте силу воли для того, чтобы ничто не могло вам помешать достижению поставленной цели.

6. Отодвиньте отрицательные мысли и эмоции, не общайтесь с негативно настроенными людьми.

7. Развивайте положительные мысли и эмоции.

8. Разумно расходуйте свое время с тем, чтобы направить усилия в соответствии со своим планом.

9. Анализируйте свои ошибки, неудачи и поражения и учитесь на них. Негативный опыт тоже может быть полезен.

Концентрация внимания

В нашей теоретической части мы довольно подробно остановились на аттенционных особенностях внимания и о проблемах футболистов, связанных с концентрацией внимания на протяжении всего матча. Мы также установили, что понятие "концентрация внимания" состоит из двух частей: сосредоточения внимания на существенных аспектах окружения и поддержание сосредоточенности внимания.

Спортивные психологи установили, что соответствующая сосредоточенность внимания – важнейшее условие высокого уровня спортивной, в данном случае, футбольной деятельности.

Сосредоточенность на существенных аспектах. Приведем такой пример. Вратарь готовится к отражению 11-метрового удара, ситуация может быть очень важной, если это в конце игры, при равном счете, или послематчевые пенальти, когда решается итог матча, в котором сфокусированы усилия всей команды. Существенными аспектами для вратаря является бьющий игрок, мяч и свои ворота. Не существенными (нерелевантными) аспектами в этом примере будут: расположение игроков, выкрики болельщиков команды соперника и их поведение и т. д. Способность вратаря сосредоточить свое внимание на существенных (релевантных) аспектах и "отключиться" от всех посторонних движений и шума – важнейшее условие в успешном результате в этой дуэли.

Другой пример. Вратарь собирается рукой ввести мяч в игру и по-началу его решение было вбросить мяч крайнему полузащитнику, хорошо открывавшемуся на фланге в районе центральной линии. Когда вратарь уже собрался это сделать, краем глаза увидел, что его полузащитника уже перекрывает игрок соперника. Умелый вратарь тут же меняет решение и бросая мяч на землю себе под ноги, ведет поиск адресного введения мяча в игру. В данном случае для вратаря существенным аспектом (релевантным) будет являться и свой полузащитник, кому он хотел вбросить мяч, и игрок соперника, угадавший тактический ход голкипера, а также расположение своих игроков, готовых принять этот мяч.

Поддержание сосредоточенности внимания. Существует мнение, что концентрация внимания представляет собой явление по принципу "все или ничего", т. е. спортсмен может концентрировать внимание, либо не может. Как развивать эту способность сохранять сосредоточенность внимания на релевантных аспектах? Вот несколько советов.

1. Внутренняя речь (положительная и отрицательная – таблица прилагается далее).

2. Тренировка при отвлекающих факторах.

При современной аудиотехнике несложно организовать тренировку с шумовыми эффектами, особенно при отработке стандартных положений (угловых, аутов, пенальти, штрафных) у своих и чужих ворот.

3. Избегать оценок до конца матча.

Как известно, футбольный матч длится не 90 мин., игра идет до финального свистка судьи. Футболисты же очень часто утрачивают концентрацию внимания именно в последние минуты матча из-за того, что начинают оценивать свои действия. Такие оценки, как правило, приводят к снижению их концентрации внимания. Например, вратарь пропустивший не совсем обязательный гол начинает размышлять: "Я подвел команду", "я просто не выручил своих, когда это было необходимо". Подобные мысли отрицательно сказываются на действиях этого вратаря, его мозг начинает "давить" на тело, вызывая чрезмерное мышечное напряжение. Естественно, нарушается концентрация внимания и процесс принятия решений. Этому вратарю, вместо того, чтобы оценивать свою игру, следует научиться воспринимать свои действии такими, какие они есть. Однако, это не должно означать, что вратарь может игнорировать свои ошибки. Он обязан понимать, что тренер, менеджер, игроки и т. д. недовольны его действиями и что если все будет идти так и дальше, его заменят. В этой ситуации голкиперу следует проанализировать свои действия и обратить внимание на ошибку, которая была допущена. Если это был технический брак, нужно акцентировать свое внимание на правильном исполнении этого приема, а если это была тактическая ошибка – ее анализ также должен быть детальным и конструктивным. А в тренировочном процессе уделить особое внимание в работе над этими ошибками.

4. О ритуалах и их эффективности.

Спортивные психологи установили, что так называемые ритуалы или приверженность футболистов к определенным традициям способствует концентрации внимания и помогает психологическому настрою на предстоящий матч. Ритуалы очень разные: какой ногой наступить на поле перед матчем, в каких перчатках вратарь играет, а в каких тренируется, при этом перед игрой сначала надевает правую перчатку, затем левую, а бутцы – наоборот. В общем это целый набор привычек, талисманов, примет и много чего еще, что по мнению вратарей (и не только их) принесет удачу в предстоящем матче. Как правило, ритуалы перед матчем структурируют процесс мышления и эмоциональное состояние и акцентирует внимание на настоящем.

5. Сосредоточенность внимания на настоящем.

Это очень важный аспект. Мозг вратаря почему-то "испытывает" потребность воспроизвести пропущенный мяч и как бы посмотреть в повторе, где была ошибка. Есть желание и заглянуть немного вперед, а как эта ошибка повлияет на ход всего матча? Вот эти мысли, направленные как бы в прошлое и в будущее, создают проблемы с концентрацией внимания. Только сосредоточенность на настоящем – важное требование концентрации внимания на протяжении всего матча.

Некоторые упражнения для улучшения концентрации внимания

1. О внутренней речи.

Тренер может помочь своему подопечному попытаться заменить отрицательные мысли на положительные. Дело в том, что практически у каждого спортсмена во время тренировок или игр возникают отрицательные мысли, он как бы ругает себя за неудачные действия. Особенно, большинство отрицательных мыслей возникает в стрессовых ситуациях.

К этой таблице можно добавить целый список своих отрицательных и положительных видов внутренней речи.

Первое, что должен сделать игрок – ему надлежит сперва "отключить" отрицательную мысль, затем сделать глубокий вдох. Делая выдох, расслабиться и повторить положительное утверждение.

Итак вот эта таблица: