Траверс вершин Белухи явился конечным результатом экспедиции ВЦСПС под руководством Е. А. Казаковой. С ледника Сапожникова, преодолев ледопад в его левой части, группа вышла в верхний цирк и с Берельского седла начала подъем на Восточную вершину (см. маршрут № 4). Спуск с Восточной вершины и подъем на Западную вершину пройден путем первовосходителей (см. маршрут № 5). Спустившись с Западной вершины, группа прошла Западное плато и осуществила очень сложный, 1000-метровый спуск вначале по ледовому обрыву плато, затем по сильно разрушенным скалам на нижнее поле ледника Братьев Троновых. Траверс проходил в сложных погодных условиях. В целом траверс имеет два недостатка: во-первых, начало траверса и его окончание расположены в разных речных бассейнах Белухи, а подход и возвращение на базу длительны и трудоемки; во-вторых, техническая сложность спуска на ледник Троновых соизмерима с трудностью всего траверса.

8. Траверс массива Белухи с запада на восток. Категория трудности 5Б. Первопрохожденне группы Томского облсовета СДСО "Буревестник" в составе: Г. Андреев, В. Меньшиков. С. Кузнецов, В. Ольшанский, 28 июля – 11 августа 1963 г.

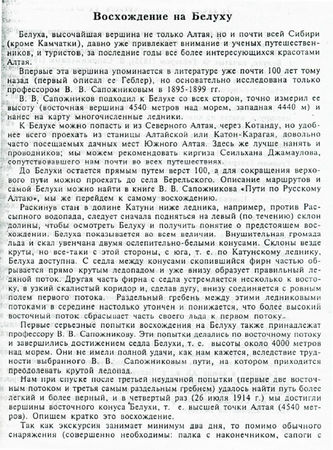

Описанные выше пути подъема на вершины Белухи приурочены в основном к южным и восточным, более пологим склонам массива. Это довольно протяженные и интересные маршруты с разнообразным скально-ледовым рельефом, требующие определенной технической подготовленности первовосходителей.

Наибольший спортивный интерес, естественно, представляют северные склоны массива Белухи, выбранные альпиниадой томичей в качестве возможного траверса его с запада на восток. Для подъема был выбран центральный контрфорс пика ХХ-летия Октября, выводящий непосредственно на его вершинный гребень. Кроме высокой технической сложности, этот контрфорс является логичным началом траверса массива, включающего все высшие вершины (пик ХХ-летия Октября, Западная и Восточная вершины, пик. Делоне). Кроме технической трудности, этот маршрут ставил перед группой довольно сложные тактические задачи. Траверс осложнен отсутствием промежуточных "забросок" продуктов и топлива и сложными погодными условиями.

Группа наметила траверс с прохождением его в течение 10 дней. Было организовано две вспомогательных группы – группа наблюдения под пиком ХХ-летия Октября и вспомогательная группа в цирке ледника Сапожникова, которая должна была проводить наблюдение во второй части траверса Восточной вершины, и в случае необходимости сделать заброску продуктов на седло.

Пик ХХ-летия Октября являет резкий контраст с Белухой и обращен в сторону ледника Родзевича черной красивой короной с крутыми скальными ребрами, расходящимися веером вниз. Центральный контрфорс, довольно пологий в своей нижней части, взметнулся к вершине крутым 60° ребром. В верхней своей части он переходит в ледовую стену, над которой нависают громадные карнизы. Центральный контрфорс разделяет два сравнительно небольших притока ледника Родзевича.

Группа вышла на маршрут 28 июля и начала подъем по леднику, расположенному слева от центрального контрфорса в направлении на центральную часть ледопада. Ледопад небольшой протяженности, но со значительным перепадом высот сильно разорван и предстает в виде огромных наклонных ледовых ступеней. Проход справа и слева исключен из-за беспрестанного обвала ледяных глыб. Лавируя в гигантском ледовом лабиринте по узким ледовым перемычкам и кое-где сохранившимся снежным мостам, с тщательной крючьевой страховкой, пройдя две ледовые стены, через 8 часов восходители вышли на снежное плато верхнего цирка ледника и с него на скальный гребень. По скальному гребню из крупных наклонных плит поднялись к ледовой горизонтальной перемычке, к месту первой ночевки. Здесь сложен первый контрольный тур. С ледовой перемычки просматривается почти весь 1000-метровый путь подъема.

Утром следующего дня начали подъем по скалам средней трудности крутизной до 50°, перемежающихся участками с натечным льдом. После трёх веревок (90 м), ввиду возрастания трудности скал, перешли на левую сторону ребра в узкий камин и далее по левой стороне гребня по полочкам и небольшим, до 8-10 м стенкам, с крючьевой страховкой снова вышли на гребень. Крутизна скал увеличивается до 55°. Дальнейший путь продолжается свободным лазанием с одной стороны гребня на другую с попеременной страховкой. На гребне много удобных уступов для страховки. Участок заканчивается вертикальной 10-метровой стеной, которую венчают скальные 7-метровые "пальцы". Пройдя "пальцы" в "лоб", вышли на горизонтальную 8-метровую перемычку с открытым снежным надувом. И хотя за день было затрачено всего 6 часов движения, организовали вторую ночевку, поскольку до последующего, отмеченного еще снизу более или менее пригодного места ночевки, около 8-10 часов трудного лазания. Движению очень мешают тяжелые рюкзаки с запасом продуктов и бензина на 10 дней.

30 июля с места ночевки сразу же начинаются трудные скалы с участками вертикальных плит. Большинство скальных стенок заканчиваются снежными надувами, иногда с небольшими карнизами. Скалы, трудные зацепы, а также трещины под крючья приходится очищать от снега. Некоторые участки скал залиты натечным льдом. Рюкзаки часто приходится вытаскивать на веревке. Скалы заканчиваются ледовой стеной, из которой торчат две плиты, образуя вертикальную щель. Пройдя на распорах эту щель, восходители вышли под снежный надув, под которым проползли по наклонной плите и попали в ледовый желоб. Рюкзаки маятником перебрасываются в ледовый желоб и вытягиваются на веревке. Далее с рубкой ступеней по ледовому желобу подъем к 30-метровому "жандарму". "Жандарм" обошли по небольшим полкам, где пришлось прорубать еще два небольших карниза. Верх "жандарма" представляет собой наклонную плиту, где была организована ночевка.

Непогода, разыгравшаяся ночью, продолжалась почти весь следующий день и не позволила продолжать маршрут.

1 августа снова начали подъем по сильно заснеженным скалам. Рельеф трудный и разнообразный. Скалы сменяются ледовым ножом с большим карнизом. Дальше встречаются скальные стены с карнизами причудливой формы, прохождение которых требует большой осторожности. Громадный надув в виде снежной шапки, прилепившейся на стене, сменяется отвесным, заполненным снегом камином. Камин в верхней части имеет отрицательный уклон и проходится с тщательной страховкой. Камин выводит снова под фирновый надув, который пришлось прорубать, чтобы подняться под последний черный "жандарм" на гребне. На 250 м такого трудного подъема затратили 11 часов непрерывной работы. Под "жандармом" вырубили во льду небольшую площадку, повесили на крючьях палатку и в полулежачем состоянии провели ночь.

Утром 2 августа вышли в 7 часов утра. Подъем вверх через черный "жандарм" неприемлем, так как выводит на крутой снежно-ледниковый гребень с большими карнизами. Единственный путь – обход влево стены "жандарма" к началу подъема на ледовую 250-метровую стену. В средней части стены, кое-где из-подо льда торчат участки заглаженных лавинами скал, левее и выше скалы совершенно гладкие и отвесные. Траверсируя стену влево и вверх с тщательной крючьевой страховкой и рубкой ступеней, медленно и осторожно альпинисты поднимались от одного скального островка к другому. Сильная пурга с морозом, начавшаяся к 11 часам, сильно мешала движению. Часто восходителям приходилось останавливаться и растирать помороженные руки и ноги спиртом. Пройдя 6 веревок (180 м) с постоянной рубкой ступеней и крючьевой страховкой по крутому (50-55°) ледовому склону, вышли к большому камню, выделяющемуся черным пятном на блестящей ледовой стене. Крутизна склона увеличилась до 60°. Через каждый метр приходилось забивать ледовые крючья с рубкой больших "лоханей". Участок очень трудный. У верхнего края камня, где крутизна уменьшается до 50°, можно вырубить во льду большую ступень для ночевки. На этот участок пути затрачено 11 часов движения. Сильный ветер с метелью и морозом, опустившиеся сумерки заставили прекратить дальнейший подъем. Ночь провели, сидя на ступени, привязавшись к ледовым крючьям в накинутой сверху палатке.

3 августа, снова в непогоду, на две веревки (60 м) подъема затратили около 8 часов работы. Крутизна льда увеличилась до 65-70°. Только через 6 часов после непрерывной рубки ступеней с ледовыми крючьями первый участник достиг снежно-ледового пера, применив для выхода на него искусственные точки опоры. На ледовом пятачке – верхушке ледового пера – следующая полулежачая ночевка.

С ночевки по снежно-ледовом перу с карнизами, по глубокому рыхлому снегу – выход под главный карниз. Карниз основной своей частью обращен на восток. Под основанием карниза – узкая снежная полка, вдоль которой подход влево к наиболее узкой части карниза. Прорубив карниз, вышли на основной вершинный гребень пика ХХ-летия Октября.

Дальнейший путь по гребню до верха пика ХХ-летия Октября более простой. Он представляет собой ледовый склон, постепенно переходящий в ледовые сбросы к леднику Леонида (в истоках Кочурлы). Этот участок проходится с рубкой ступеней и крючьевой страховкой на более крутых участках. Выход на пик ХХ-летия Октября довольно простой, как и спуск на Западное плато. Прохождение Западного плато не представляет труда, однако на пути встречаются закрытые трещины. Подъем на Западную вершину группа сделала по пути первовосходителей 1937 г. (см. маршрут 6). С Западной вершины к седлу группа спустилась по скальному ребру и ледовому склону. Дальнейший путь подъема на Восточную вершину и спуск через пик Делоне до Аккемского перевала группа прошла по пути, описанному в предыдущих маршрутах (1, 3). Группа первовосходителей затратила на прохождение всего траверса, с учетом нескольких дней "отсидок" во время сильной непогоды, 15 суток.

9. Восточная Белуха по северной стене через седло. Категория трудности 4Б. Первопрохождение: В. Ф. Гракович, В. И. Якубовский, 1982 г.

Нижняя часть маршрута проходит справа от ледового склона (так называемой "бутылки"), ведущего прямо на восточную вершину. Подход от "Томских ночевок" до бергшрунда под начало маршрута занимает 1-1,5 часа.

Маршрут комбинированный. Нижняя часть его – ледовый склон протяженностью 450-500 м и крутизной 40-45 градусов. Справа от начала "горла бутылки" крутизна склона увеличивается. Страховка через ледобуры. Далее выход на пояс скал протяженностью 160-200 м с натечным льдом и крутизной до 60°. Необходимы скальные крючья, ледовые пробки.

Пройдя пояс скал, следует идти через нависания протяжённостью 60-80 метров и средней крутизной 70° на снежную подушку. И далее по снегу или фирну 500-550 м по склону крутизной 30° с небольшими ледовыми стенками маршрут выводит на седловину. Выходить следует, прижимаясь к вершинному конусу, из-за нависающих на север карнизов с седловины. С седловины на восточную вершину подъем вначале проходит по снежно-ледовому склону протяженностью 300-320 м крутизной 30-40°.

Страховка крючьевая. Затем 120 м разрушенных скал выводят на вершину. На маршрут необходимо брать бивуачное снаряжение.

Спуск на юго-восток по маршруту 3Б категории сложности с последующим возвращением через перевал Делоне. (Записано со слов участника первопрохождения маршрута в 1982 г. В. И. Якубовского).

10. Восточная Белуха по диретиссиме северной стены. Категория трудности 5А. Первопрохождение: А. Афанасьев, 1986 г.

Маршрут проходит по вертикальной прямой, проходящей через вершину. Начало маршрута – ледовый склон. Этот склон принято называть "бутылка". Подход от "Томских ночевок" до бергшрунда к началу маршрута занимает 1-1,5 часа.

Маршрут снежно-ледовый. Нижняя часть – это ледовый склон протяженностью 450-500 м и крутизной 40-45°. В "горле" "бутылки" крутизна несколько увеличивается (до 45-50°). Страховка через ледобуры. Выше "горла" крутизна склона увеличивается и под скалами достигает 50-65°. Протяженность этого участка 200-240 м. Далее 80-100 м заснеженных, залитых льдом скал, выводят на вершинный гребень. Страховка крючьевая. 100-120 м простых скал гребня завершают путь на вершину.

Спуск на юго-восток по маршруту 3Б категории сложности с последующим возвращением через перевал Делоне.

11. Восточная Белуха по левой части северозападной стены. Категория трудности 5А. Первопрохождение: А Белов, 1986 г., И. Слободчиков, 1996 г.

Маршрут начинается по вертикали внизу прямо под перемычкой между вершинами Белуха (В) и Делоне по ледовым ручьям. Подход к началу маршрута занимает 1-1,5 часа от "Томских ночевок".

Самой сложной частью маршрута являются нижние 600 м. Крутизна склона 50-55°, движение по ледовым ручьям. Страховка крючьевая (ледобуры, скальные крючья, закладки). Ключевыми местами являются три пояса скал, залитых льдом. Протяженность их 25-30 м, крутизной 60°. На этих участках проблема с организацией страховки. Скальные трещины залиты льдом, а сама ледовая корка тонкая для ледобуров. Скально-ледовый склон выводит под ледопад на ледовый склон. По 400-метровому склону крутизной 40-45° предстоит подняться вправо вверх на перемычку между вершинами Делоне и Белуха (В). Страховка через ледобуры. Простой гребень выводит на вершину Белуха (В).

Спуск на юго-восток по маршруту 3Б категории сложности с последующим возвращением через перевал Делоне.

12. Восточная Белуха через п. Делоне. Категория трудности 4А. Первопрохождение: Е. Абалаков, 1933 г.

От "Томских ночевок" выйти на ледник и, обойдя ледовый лоб справа по ходу, двигаться в сторону перевала Делоне. Не доходя до перевала, обойти гребень, идущий от северо-восточного гребня в сторону Аккемского цирка. Подъем на северо-восточный гребень вершины Делоне из Аккемского цирка проходит по этому отрожному гребню. Время подхода 1 час.

Подъем на отрожный гребень проходит слева по ходу, по снежно-ледовому склону протяженностью 300-320 м, крутизной 30-40°. Страховка крючьевая, возможна организация перил. Движение по отрожному гребню и далее по северо-восточному гребню идет по скалам средней трудности с попеременным движением со страховкой через выступ или крючьевой. Заснеженные, местами обледенелые скалы выводят на первое плечо. Встречающиеся "жандармы" обходятся большей частью слева по ходу, реже справа. На плече возможна ночевка. Далее следует крутой снежно-ледовый гребень, подъем на который выводит на предвершинное плечо. За плечом следует длинный пологий снежно-ледовый гребень, выводящий на вершину Делоне. Нависающие в сторону ледника Менсу карнизы на всем протяжении северо-восточного гребня представляют собой главную опасность маршрута.

Спуск на перемычку между вершинами Делоне и Белуха (В) идет по заснеженным скалам. Движение попеременное и одновременное. Страховка через выступ и крючьевая. С перемычки на вершину Белуха (В) ведет простой гребень. Время восхождения от "Томских ночевок" занимает 16-18 часов.

Спуск по пути подъема или на юго-восток по маршруту 3Б категории сложности с последующим возвращением через перевал Делоне или в Катунь.

13. Западная Белуха по северной стене. Категория трудности 5А. Первопрохождение: И. Плотников (руководитель), 1996 г.

Маршрут начинается по ярко выраженной ледовой речке прямо по вертикали вниз под вершиной Белуха (З). Подход к началу маршрута занимает 1-1,5 часа от "Томских ночевок".

Протяженность ледовой "речки" 200-220 м, крутизна склона 40-45°. Речка выводит под ледопад, преодолевать который приходится в лоб по крутым ледовым стенкам. Средняя крутизна 60°, протяженность 60-80 м. За ледопадом следует снежный склон 350 метров протяженностью и крутизной 25-30°. Далее склон становится ледовым, и крутизна его увеличивается на первых 200 м до 35-40°, затем до 45-50°. В скалах вершинной части – ледовый "ручей". Дальнейший путь лежит по нему. Протяженность 220 м, крутизна 45-50°. Ручей выводит на вершинный гребень, по которому выйти на вершину. На всем протяжении маршрута страховка через ледобуры.

Спуск на западное плато и по нему двигаться до левого контрфорса вершины ХХ-летия Октября. Спуск по этому контрфорсу по маршруту 4А категории сложности.

Последнее свидание (вместо заключения)

"Вернусь ли я когда-нибудь к Белухе – не знаю".

В. Сапожников (1911 г.)

"2-го августа 1970 г. снова через 44 года видел красавицу Белуху и пик Делоне, на котором был в 1926 г. Так как мне уже 80 лет, то едва ли еще раз увижу".

Б. Делоне (1970 г.)

Сколько их было, этих последних свиданий. Не счесть. И все, кто покидал район, покидал его с чувством сожаления, незаконченности, незавершенности. Наверное, в этом и кроется то таинственное, непознанное чувство тяги к горам.

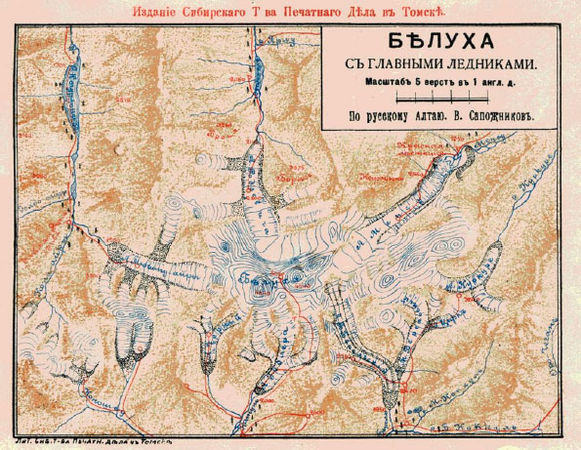

За годы работы в массиве Белухи мне приходилось не однажды оставлять его и уходить вниз. Ритуал был таков. Из базового лагеря экспедиции, который находился близ ледника Родзевича (см. карту), все, кто уходил вниз, под вечер спускались на гидрометеостанцию, где и проводили последнюю ночь перед разлукой. Как правило, она проходила в бесконечных разговорах с хозяевами станции, уточнении поручений на Большую землю, в чаепитиях и, конечно же, в грустных взглядах в окно на северную сторону массива.

Постепенно тает день, долину Аккема заливает темнота и только в поднебесье долго, постепенно угасая, пламенеет Белуха. И невольно сжимается сердце.

Недолгая память у камня. Быстро смывает бурный поток воды следы прошедших в поисках впечатлений, приключений, новых крупиц знаний.

Вперед и вверх, а там…

Пройдут годы, список посетивших горный район Белухи пополнится новыми именами. Кому-то не повезет с погодой, кого-то застигнет пурга или сильный мороз, но потом, внизу, вспоминая дни, проведенные около священной Горы, все невзгоды отойдут на второй план и к сердцу прихлынет теплая, благодарная волна счастья и ощущения, что ты смог прикоснуться к чему-то особенному, исполненному великой тайны Бытия.

Пусть вечно сияет в снегах своих Сумеру Азии, красавица Белуха!

Доброй Вам погоды, удачи и счастья.

Приложение 1

Приложение 2