Моей первой химерой среди меловых насекомых был маленький Hapsomela из бирманского янтаря – жук-сцидменид, у которого обе передних ноги снабжены 6-ю сегментами вместо нормальных 5-ти, обнаруживаемых у всех ныне живущих насекомых (рис. 16)39. Насколько же удивительно то, что дополнительный сегмент несла лишь передняя пара ног, тогда как в остальных ногах их было нормальное количество! Я продолжал таращиться на эти передние ноги, по много раз разглядывая каждый сегмент, не желая принимать очевидного. Стоило ли мне просто положить образец обратно в контейнер и убрать его на своё место? Нет, это стоило представить научному миру, даже если факты обернутся против всего общепринятого здравого смысла. Самые близкие современные группы, которые обладают ногами с дополнительными сегментами – это пауки и клещи, но эта окаменелость, конечно же, не подходила к ним. Для чего какому-то насекомому могли бы потребоваться дополнительные сегменты в ногах? Хотя у ракообразных, паукообразных и тысяченожек их больше, современные насекомые вполне успешно обходятся своими стандартными пятью. Однако мы знаем что некоторые древние насекомые сочли дополнительные сочленения полезными, потому что у множества палеозойских форм было один или два дополнительных.Я начал размышлять над тем, как эта химера вышла на сцену мелового периода. Возникла ли эта родословная линия в пермский период, примерно 300 миллионов лет назад, продолжила своё существование, оставаясь не обнаруженной палеонтологами, в мелу, а затем вымерла? Это означало бы, что маленький жучок был одним из последних потомков древней группы. Или же это был возврат назад, предполагающий, что насекомые сохранили в своём геноме способность к образованию шестисегментных ног. Если это так, то что-то выключило какие-то ингибиторы и активизировало давно молчащий участок ДНК, заставляя эти сегменты появиться. Возможно, этот индивидуум был просто результатом единственной спонтанной мутации, которой повезло остаться запечатлённой в янтаре. Но насколько же это сложно для одинокого мутанта – оказаться пойманным в смоле и в итоге оказаться под микроскопом у учёного?Клещ Cornupalpatum, также из бирманского янтаря, аналогичным образом попадает в нашу категорию химер. Поверхностный осмотр позволяет заключить, что это был просто типичный иксодовый клещ (цветная вкладка 11E). Однако более детальное рассмотрение показало, что пара маленьких сенсорных придатков, известных как педипальпы, обладала 5 концевыми коготками45. Хотя коготки, растущие в этом месте, обнаружены у некоторых хищных клещей иных групп*, этого никогда не наблюдалось у современных иксодовых клещей. Это – особенность клещей из иных подотрядов, которая имеется у иксодового клеща и заставляет нас задаться вопросом о том, почему ископаемое существо приобрело эти когти, и было ли их назначение таким же, как у хищных клещей – чтобы справляться с добычей. Нам остаётся лишь строить предположения относительно того, помогали ли они Cornupalpatum прикрепляться к его хозяину – возможно, к динозавру того или иного рода, или же использовались для прокалывания слизистых оболочек в ходе подготовки к питанию кровью.Далее, все исследованные тли из бирманского янтаря обладают лишь одной парой функциональных крыльев, тогда как прочие ныне живущие и вымершие тли имеют две пары43. Поэтому, хотя большинство особенностей сближают этих существ с ныне живущими тлями, их рудиментарные задние крылья ставят их в один ряд с кокцидами, самцы которых обладают рудиментарными задними крыльями, называемыми жужжальцами (цветная вкладка 3E). Здесь мы вновь встречаем химер с морфологическими особенностями двух групп. Какую функцию могли выполнять эти обрубленные задние крылья, и была ли она у них вообще? Мухи (Diptera), которые также обладают лишь двумя функциональными крыльями, во время полёта вибрируют своими крохотными остаточными задними крыльями (называемыми жужжальцами), и некоторые считают, что они служат органами равновесия. Возможно, эти гомологичные структуры у тлей несли ту же самую функцию, или же, возможно, они были всего лишь бесполезными остаточными органами, вставшими на путь, ведущий к забвению, вроде человеческого аппендикса.Поскольку было обнаружено сразу два экземпляра висячих двукрылых Dacochile, они, вероятно, были довольно обычны в бирманском местонахождении. Принадлежит ли это мелкое двукрылое к семейству бабочниц, или же к семейству примитивных долгоножек – это вопрос, в отношении которого ведутся дебаты46,47. Форма крыла и жилкование напоминают таковые у примитивных долгоножек, но прозрачная крыловая мембрана и отсутствие на крыле характерной лопасти – это признаки бабочниц. Однако в целом у них больше особенностей, общих с первыми, и потому были классифицированы совместно с примитивными долгоножками (Tanyderidae) (цветные вкладки 10A, 10B). Проблемы возникают в тот момент, когда мы пытаемся определить, чем Dacochile питалась в лесу. Она обладает хорошо развитыми мандибулами с зазубренными краями, указывающими на то, что они использовались, чтобы что-то разрезать или протыкать, вот только что именно? Возможно, шкуру, возможно, у позвоночного животного – в таком случае возможными хозяевами были бы динозавры.

* Подотряды Opilioacarida (клещи-сенокосцы), Holothyrida и Mesostigmata, относимые к паразитиформным клещам наряду с иксодовыми. – прим. перев.

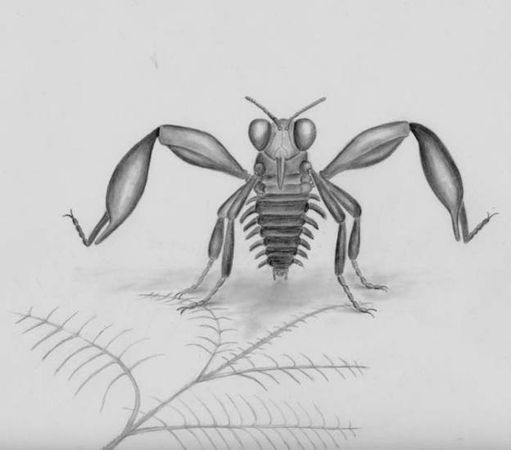

Мы уже говорили о маленькой "протопчеле" Melittosphex, которая несёт признаки, имеющиеся как у современных пчёл, так и у одиночных ос-охотников (цветная вкладка 14B). Обладая телом, покрытым перистыми волосками, рядами волосков на задних ногах и раздвоенными коготками, это перепончатокрылое имело особенности многих пчёл. Но парой апикальных шпор на средней паре ног она также напоминает ос. Поскольку это насекомое не никак не вписывалось в число ныне живущих пчёл или ос, пришлось выделять новое семейство. Хотя это насекомое было маленьким, оно, вероятно, весьма успешно опыляло цветы, и явно было прототипом пчёл44.Если химеры обладали признаками, которые напоминают таковые у представителей двух или более современных семейств, существовали некоторые ископаемые насекомые, которые представляли собой настоящую диковинку. Насколько можно определить по их остаткам, их особенности по большей части были уникальными. Один из примеров, странное, похожее на блоху существо, известное как Strashila*, которое бродило по Земле примерно 150 млн. лет назад104, нельзя с уверенностью отнести ни к одному из признаваемых в настоящее время отрядов насекомых (рис. 21). Мы можем представить себе, что этот необычный экземпляр вёл скрытную жизнь, отдыхая под какими-то кусками мусора или зарываясь в оперение птицы или даже оперённого динозавра. С такими огромными выпуклыми глазами было нетрудно обнаружить добычу, и увеличенные задние ноги, резко распрямившись, могли легко подбросить тело высоко в воздух, и, можно надеяться, прямо на неосторожную жертву. Когда животное пробиралось сквозь толщу оперения к коже, прочный клюв вонзался в позвоночное животное, и начиналось сосание крови. Странные парные придатки, торчащие из брюшка, вероятно, прочно заякоривали Strashila на одном месте. Это уклоняющееся ископаемое животное было причислено к блохам, но, хотя оно и обладало некоторыми признаками, напоминающими блошиные, многие из его особенностей не напоминали черты ни одного из современных насекомых, оправдывая подходящее видовое название этого существа – incredibilis (невероятный).

* Это один из немногих случаев, когда научным названием стало слово из русского языка. – прим. перев.

78

Рисунок 21. Странный Strashila incredibilis оправдывает свой видовой эпитет, будучи одним из самых загадочных насекомых мезозойской эры104. Его большие задние ноги приспособлены для прыжков и могли хвататься за стержни перьев пернатых динозавров. Его хоботок мог использоваться для добывания крови.

Такие вопросы о природе химер и странных существ, как их образ жизни, почему и когда они исчезли, а также о том, как их следует классифицировать, ещё долго будут бросать вызов палеобиологам будущего. Они, несомненно, принадлежат к числу тех аспектов палеонтологии, которые являются самым серьёзным вызовом нашему уму.

9. Санитарные службы мелового периода

В аллювиальной пойме близ янтароносного леса крупный динозавр-орнитопод ненадолго прекратил кормиться среди листвы папоротника, поднял свой хвост и опорожнил кишечник. Ещё до того, как последний кусок помёта просто долетел до земли, воздух загудел от вибрирующих крыльев тысяч навозных жуков всяческих размеров и форм. Жуки, от крупных и округлых до мелких и овальных, опускались прямо на исторгнутые отходы или в непосредственной близости от них. Ни секунды не пропадало даром, и некоторые из них уже начали рыть норки в куче выделений, пока динозавр ещё даже не успел уйти.Чтобы получить преимущество уже на старте, несколько маленьких коричневых самок сразу же начали откладывать свои яйца в кучу частично переваренного растительного материала. Их толстые личинки кремового цвета будут жить в навозной куче в течение нескольких дней, надеясь пройти цикл развития достаточно быстро, чтобы избегнуть хищных жуков-стафилинов и стройных паразитических ос, которые в итоге всё равно обнаружат их, а также метко клюющих птиц, роющих когтями ящериц и других хищников из числа позвоночных. Несколько личинок навозных жуков съели понемногу яиц паразитического червя-нематоды, который жил в кишечнике динозавра. Нематоды останутся внутри жуков на всю жизнь, но смогут завершить свой жизненный цикл только в том случае, если другой динозавр придёт и проглотит заражённых насекомых.Некоторые из крупных навозных жуков обеспечивали своё потомство большей защитой, и, докопавшись до самого низа кучи, они продолжили рыть нору уже в земле. Ни одного яйца не было отложено, пока самки не набили тоннели кусочками экскрементов, притаскивая их сверху. Развивающиеся личинки будут питаться этими инкубационными шарами в относительной безопасности, поскольку, даже если навозная куча будет раскидана хищниками, закопанный выводок останется скрытым из виду.Другие жуки никогда не забирались внутрь массы навоза, но отрывали от неё маленькие кусочки и слепляли их в шары, которые можно будет откатить подальше от источника материала. Воспользовавшись массивными челюстями, чтобы отщипывать маленькие кусочки навоза от исходной кучи, и передними ногами, чтобы слепить из отвоёванного приза шар, жуки разворачивались и использовали две задних пары ног, чтобы толкать шар по земле. Опоздавший жук объявился внезапно и попытался украсть шар у одной из самок. Она яростно защищала свою будущую выводковую ячейку, хватая противника жвалами и переворачивая его. Успешно отвадив ещё нескольких грабителей, уставшая самка вырыла норку, в которую закатила свой приз, отложила на фекальную массу яйцо и зарыла их вместе, вновь засыпав нору.Вскоре клещи и нематоды, которые прибыли сюда "автостопом" на взрослых жуках, начнут размножаться на том, что осталось, и будут ползать в толще навозной кучи и по её поверхности, встречая мух и жуков на разных стадиях жизненного цикла, которые заканчивали своё развитие и обеспечат их перевозку на другие залежи фекалий.Группа неполовозрелых гарудимимид, напоминающих шлемоносных казуаров, вышла из леса на равнину под внимательным взглядом своих родителей. Наткнувшись на навоз орнитопода, они остановились и начали раскапывать его массу, пользуясь своими задними лапами, и швырять помёт в воздух, разбрасывая кучу по сторонам. Сильные когти на концах пальцев задних лап резали мягкий волокнистый материал, и на свет показывались копошащиеся взрослые жуки и неосторожные личинки, которых они хватали своими беззубыми клювами. Покормившись на открытой равнине всего лишь несколько минут, они умчались прятаться в ближайших зарослях кустарника.В чаще леса старый слабый динозавр испустил последний вздох и медленно опустился на землю, оставляя своё тело на милость природы. Меньше, чем через несколько минут несколько крупных падальных мух, которые почуяли запах смерти в воздухе, сели на неподвижное тело и начали откладывать массы яиц на морду, особенно вокруг ротового отверстия.

В течение дня белые безногие опарыши вывелись из этих яиц и закопошились во впадине рта, создавая жаркую, зловонную окружающую обстановку, которую не смогли бы выдержать другие насекомые. Позже извивающиеся личинки закончили питаться и покинули труп, отползая на некоторое расстояние, прежде чем зарыться в почву для окукливания.Когда труп высох, мелкие бурые жуки начали объедать кожу, сухую плоть и даже поверхность некоторых костей. Из яиц, отложенных этими овальными насекомыми, вывелись крохотные личинки с длинными жёсткими волосками, которые служили и в качестве камуфляжа, и как защита от хищников, для которых насекомые являются добычей. В течение нескольких последующих дней эти личинки жуков съели всю оставшуюся плоть – даже обрывки, накрепко присохшие к обнажившимся костям. После краткой стадии куколки взрослые особи появились на свет, спарились, и самки начали искать новые трупы.

В меловой период мир без насекомых превратился бы в зловонную помойку. Можете ли вы представить себе разлагающиеся трупы динозавров, усеивающие пейзаж, кучи навоза, не пропадающие месяцами, и мёртвую растительность, требующую целой вечности на переработку? В конце концов микробы, земляные черви и другие падальщики могли бы способствовать разложению этих отбросов, но без помощи насекомых значительные пространства доисторического мира явно были бы почти непригодными для жизни многих животных.Динозавры, подобно большинству животных наших дней, выделяли большое количество отходов. Конечно, "отходы" – это не самый подходящий термин, поскольку в действительности помёт животных содержит достаточно питательных веществ, чтобы вскормить огромное множество мелких существ вроде жуков, мух, земляных червей, нематод и даже крохотных клещей. Дефекация – это нормальное ежедневное физиологическое отправление, хотя конечный продукт может также служить другим целям. Например, бегемоты, носороги и некоторые другие животные разбрасывают свой помёт, иногда даже втирая его в землю, в качестве территориальной метки, и вполне вероятно, что многие динозавры поступали так же.Оказавшиеся на земле фекалии наземных позвоночных перерабатываются насекомыми и другими весьма разнообразными животными. Использование отходов членистоногими – это весьма сложный процесс, особенно когда речь идёт о больших количествах материала. Например, в случае коровьей лепёшки материал привлекает целую последовательность насекомых, когда каждая их группа предпочитает экскременты на определённой стадии "зрелости"105 – точно так же, как есть люди, которые предпочитают выдержанный сыр свежему.Большинство насекомых-копрофагов – это жуки и мухи, многие из которых представлены в меловом янтаре. Эти насекомые часто переносят на своих телах клещей, нематод и других существ, а иногда и паразитов внутри себя. Далее, некоторых из животных, привлечённых кучей навоза, интересует не этот продукт как таковой: они приходят, чтобы поохотиться на других животных, которые там кормятся. Так что навоз – это микрокосм, содержащий настоящую мешанину существ, у каждого из которых есть свой собственный интерес, но все они играют важные роли в разложении этого ресурса.Чтобы наглядно показать, насколько важной и сбалансированной является навозная экосистема, и почему она, скорее всего, также функционировала миллионы лет назад, можно обратиться к примеру Австралии. Местные навозные жуки приспособились к относительно мелким и специализированным фекалиям кенгуру и динго. Все были удивлены, когда завезённые популяции крупного рогатого скота достигли коммерчески выгодного уровня, начали производить больше твёрдых отходов, чем могли переработать жуки, и в результате этого возникла санитарная проблема. Коровьи лепёшки начали накапливаться, в итоге покрывая сплошным слоем многие из пастбищ, и ситуация стала невыносимой. Этот дисбаланс принёс пользу кустарниковым мухам*, так как они, по сути, попали на настоящий банкет и в полной мере воспользовались преимуществом ситуации. Результатом стали огромные популяции мухи, которую, что довольно забавно, начали очень привлекать лица людей106.Само собой разумеется, для устранения этой проблемы потребовалось вложение значительной суммы денег и трудозатрат на поиск навозных жуков по всему миру – и не просто каких-то любых жуков, но исключительно таких, которые поедали коровьи отходы. В конце концов, кандидаты отыскались в Африке и были завезены на южный континент. Часть их приспособилась к жизни в Австралии и начала заниматься своим делом. Через какое-то время коровьи лепёшки пропали, численность популяций мухи сократилась, и надоедливые мухи больше не докучали австралийцам. (В Северной Америке некоторых навозных мух вроде мухи полевой** привлекают головы пасущихся животных. На мордах динозавров, несомненно, кормились свои типы мух.)

* Musca vetustissima – прим. перев.** Musca autumnalis – прим. перев.