1) комплексные экологические изыскания, сбор и систематизация имеющейся информации по территории, подготовка основ, классификаций характеристик частных сред, разработка легенд тематических карт и их авторских оригиналов;

2) экологическое зонирование территории для отдельных природных сред (растительность, почвы с подстилающим субстратом, поверхностные и подземные воды; атмосферный воздух; комплексное экологическое зонирование);

3) определение целей развития для выделенных экологических зон, рекомендации по природоохранным мероприятиям.

Проблематика городской территории и поиск экологически приемлемых путей развития рассматриваются через призму оценки состояния основных природных компонентов или "информационных слоев" о состоянии природы.

В связи с тем, что покрытие территории данными, необходимыми для характеристики частных сред неравномерно, для построения отдельных карт использовались косвенные признаки и существующие связи между характеристиками природных компонентов.

Результирующие карты интегральных целей развития территории опираются на взаимодополняющую информацию по разным природным средам. Но приоритет отдавался целям территориального развития поверхностных вод и биоты, характеризующим основные средообразующие функции.

Подготовленная серия картографического материала включила следующие карты:

– инженерно-геологических условий (1: 50 000);

– глубин залегания подземных вод (1: 25 000);

– гидрогеохимии подземных вод (1: 25 000);

– условий развития и проявления опасных экзогенных процессов (1: 25 000);

– микроклиматического потенциала самоочищения атмосферы (1: 50 000);

– концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (за год, февраль, май, август, декабрь (1: 75 000);

– дифференциации территории по водопроницаемости и сорбционной емкости почв (1: 25 000);

– оценки почв в категориях "значение" по пригодности почв к использованию в лесном хозяйстве, земледелии и водоохранному значению (1: 25 000);

– потенциала самоочищения поверхностных вод и защищенности подземных вод от загрязнения (1: 25 000);

– целей территориального развития поверхностных вод (1: 25 000);

– биотопов и целей территориального развития для растительности (1: 10 000, 1: 25 000);

– природно-территориальных комплексов (синтетическая, дробная территориальная дифференциация компонентов структуры, прекарта, 1: 25 000);

– инфраструктурного обустройства территории и типов поверхностного загрязнения (1: 10 000, 1: 50 000);

– реального землепользования: категории земель, землепользователи (1: 75 000);

– реального землепользования: типы земель, санитарные и санитарно-защитные территории (1: 25 000);

– ареалов социальной нагрузки на территорию (интенсивности бытовой жизнедеятельности населения; доступности учреждений сферы обслуживания; доступности учреждений образования и дошкольного воспитания (1: 25 000);

– интегрированных целей территориального развития (1: 25 000);

– интегрального зонирования по типам основных мероприятий (1: 50 000).

Набор картосхем и параллельно проведенный содержательный тематический анализ определился необходимостью выявления водоохранного потенциала территории и целей территориального развития, условий сохранения существующего биоразнообразия и основных свойств пейзажа территории, условий проживания и жизнедеятельности населения с предварительной оценкой нагрузки на территорию.

Результирующим материалом для анализа проблем развития города явились синтетические карты целей территориального развития поверхностных вод и биоты, а также две интегральные карты еще более высокого уровня обобщения: интегрированных целей территориального развития и интегрального зонирования по типам основных мероприятий.

Карта "Интегрированные цели территориального развития" была получена при сопоставлении всего массива информации, подготовленного при выполнении проекта (Приложение. Рис. 21). Структуру выведения заключительных интегральных карт следует рассматривать как пирамидальную, в основе которой лежит детализация инвентаризационного этапа по частным средам, с оценкой их состояния и значимости.

Существующее природоохранное законодательство, даже без закона "Об охране оз. Байкал", уже переводит большую часть земель территории в категорию средозащитных участков, особенно это касается водного и лесного законодательства, и регламентирует хозяйственную деятельность, что связано со сложностью и разнообразием горно-таежных условий. При этом возникает территориальная средозащитная структура, которая получает отражение и в картосхемах целей территориального развития частных сред.

При составлении результирующей карты интегрированных целей с учетом приоритетной целевой функции охраны озера Байкал в категории "сохранения" прежде всего жестко учитывались результаты, полученные при целевом зонировании вод, где приоритеты отдавались качеству стокоформирования. При этом закладывались такие принципы, как сохранение и воссоздание территориальной мозаичности со средоформирующими ядрами лучше сохранившихся в современных условиях комплексов. Поддержание и воссоздание такой структуры требует проведения санационных мероприятий и, прежде всего, на территориях, близко прилегающих к селитебной и промышленной зоне. Роль таких природных "ядер" должна возрастать и с приближением к Байкалу, так и с приближением к "антропогенным центрам" – микрорайонам. Фактически следует формировать микроструктурно поляризованный ландшафт с коренными и производными состояниями в крупном масштабе до уровня отдельных участков. Для реализации выделенных категорий интегрированных целей территориального развития предложены основные направления действий и мероприятий.

На картосхеме показаны границы: прибрежно-защитной полосы оз. Байкал и его водоохранной зоны (они задаются нормативно, но в условиях приближения к озеру городской инфраструктуры и промышленной зоны имеют проектный характер); центральной экологической зоны Байкальской природной территории (согласно ФЗ "Об охране озера Байкал"), внешняя граница которой проведена по ближним водоразделам (Экологическое зонирование Байкальской природной территории, 2002); рассчитанной границы распространения дальности выброса снежных лавин 2 %-ной обеспеченности; городской черты, предлагаемой районным комитетом по земельным ресурсам и землеустройству; городской черты, предполагаемой администрацией города. Эти границы (так же как значимость и чувствительность), цели развития отдельных природных сред (прежде всего приоритетных), и реальное использование территории учитывались для построения интегрированной картосхемы.

С использованием всей полученной картографической базы, отражающей характерные свойства и современное состояние территории, была предварительно определена граница пригородной зоны. Согласно Земельному (2001) и Градостроительному (1998) кодексам, пригородные зоны могут включать земли, находящиеся за пределами черты городских поселений, но составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию. В их пределах выделяются территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города, а также могут выделяться зеленые зоны, выполняющие санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, где запрещается хозяйственная и иная деятельность с негативным (вредным) воздействием на окружающую среду. Границы и правовой режим пригородных зон утверждаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации.

На основе первой интегрированной карты и дополнительной проработки имеющегося материала была получена картосхема "Интегральное зонирование по типам основных мероприятий". Для всей территории выделено 19 районов, охарактеризованных целями развития, с общим описанием природной структуры и ее модификации под влиянием человека (географическая локализация). По выделенным районам определены действия и конкретные мероприятия, осуществление которых необходимо для достижения целей территориального развития отдельных участков.

Выполненный проект ландшафтного планирования имеет связь с рамочным ландшафтным планированием, выполненным Институтом для Слюдянского района в масштабе 1: 200 000. Вместе с тем строительство конкретных объектов городской инфраструктуры требует еще более детального в крупном масштабе (предположительно 1: 2 000) определения дифференциации свойств территории прежде всего приоритетных сред.

Полученные материалы в наиболее полной мере оценивают свойства территориальных ресурсов, их природоохранный потенциал и перспективы возможного использования и могут использоваться в градостроительном функциональном зонировании территории.

8.6. Оценка воздействия на окружающую среду

Общие положения

Методы и результаты ландшафтного планирования могут использоваться при оценке воздействия на окружающую среду при решении следующих задач:

• выбор места размещения объекта и сравнительная оценка различных вариантов размещения,

• сравнительная интегральная оценка конкретного вида воздействия (или последствий реализации проектных решений в целом) на отдельные (или все) компоненты природной среды,

• сравнительная оценка результатов эксплуатации объекта в течение различных интервалов времени.

Задача выбора места размещения объекта

При решении этой задачи следует различать два подхода:

• для территорий, где выполнялось ландшафтное планирование в виде одной из перечисленных в предыдущих разделах форм (ландшафтная программа, рамочный ландшафтный план, ландшафтный план крупного масштаба),

• для территорий, где ландшафтное планирование не выполнялось.

Наличие рамочных или крупномасштабных ландшафтных планов существенно облегчает задачу обоснования места размещения объекта. В этом случае исходный вариант размещения объекта (площадка или трасса линейного сооружения) выбирается в зоне преимущественного развития использования территории на карте интегрированных целей территориального развития или на карте основных направлений действий и мероприятий, если рассматриваемый вид деятельности предусматривался ландшафтным планом.

Линейные сооружения, не создающие существенных экологических проблем и конфликтов в землепользовании (линии электропередачи небольшой мощности, линии связи и пр.), могут размещаться в зоне сохранения существующего использования. Пример определения коридора трассы ЛЭП на существующем рамочном ландшафтном плане (масштаб 1: 200 000 показан на рис. 22).

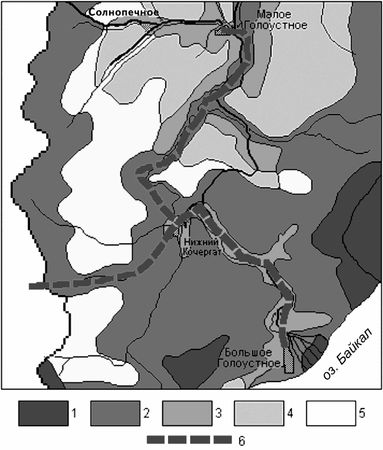

Рис. 22. Фрагмент карты целей территориального развития в составе рамочного ландшафтного плана с коридором проектируемой трассы линии электропередачи.

1 – отказ от использования; 2 – сохранение устойчивого экстенсивного использования или перевод в эту категорию; 3 – развитие экстенсивного использования; 4 – улучшение (санация) с последующим переводом в экстенсивное использование; 5 – улучшение (санация) с последующим отказом от использования; 6 – коридор проектируемой ЛЭП.

При отсутствии ландшафтного плана для территории, где предполагается реализация намерения, используются методические приемы, принятые в ландшафтном планировании для обобщения и сравнения разнородной информации о различных природных компонентах и сравнительной оценки территории. При этом технология выбора места размещения объекта предусматривает выполнение следующих этапов:

• определение списка природных и социальных компонентов для которых следует выполнить оценку размещения,

• оценка уровня конфликтности территории для каждого выбранного компонента в категориях значения и (или) чувствительности,

• получение интегральной характеристики территории с точки зрения уровня ее конфликтности для реализации намерения

• выбор наиболее оптимального варианта размещения объекта на относительно бесконфликтных участках территории.

Под относительно бесконфликтными здесь понимаются участки:

• режим использования которых не ограничивается существующими законодательными и нормативными документами относительно планируемого вида деятельности,

• существующее использование которых не противоречит планируемому виду деятельности или может быть совмещено с ним на основе компромиссов и компенсаций.

Определение списка компонентов, для которых следует выполнить оценку размещения

Оценка уровня конфликтности территории выполняется для определенного списка компонентов природной и социальной среды. В этот список следует включать все компоненты, на которые может быть оказано прямое или косвенное воздействие в результате реализации намечаемой деятельности. Необходимо стремиться к тому, чтобы:

• состав и внутренняя структура компонентов были тематически достаточно однородны,

• можно было сформулировать вполне определенные поддающиеся оценке критерии воздействия намечаемой деятельности на тот или иной компонент,

• сформулированные критерии оценки были информационно обеспечены на большей части рассматриваемой территории и выражались в качественных или количественных значениях,

• компоненты по количеству критериев оценки были примерно сопоставимы между собой,

• количество компонентов было не очень велико.

Выбор коридоров трассы водовода

Список компонентов

В качестве примера рассмотрим список оцениваемых компонентов для выбора коридоров трассы водовода холодной воды крупной ТЭЦ в окрестностях г. Иркутска. При выборе компонентов для оценки воздействия на окружающую среду и определении наиболее оптимального с этой точки зрения варианта трассы принимались во внимание следующие обстоятельства:

• водовод не является объектом повышенной опасности и его воздействие на окружающую среду в период эксплуатации незначительно;

• основное воздействие на окружающую среду следует ожидать в период строительства водовода. Очевидно, что оно связано с изъятием земельных, растительных и иных ресурсов под коридор трассы и условиями, прежде всего инженерно-геологическими, в которых будет происходить строительство;

• будущая трасса не должна противоречить архитектурно-планировочным решениям в части развития города.

С учетом перечисленных обстоятельств были выбраны следующие компоненты природной и социальной среды:

• инженерно-геологические условия,

• растительность,

• сложившаяся система землепользования,

• генеральный план развития города.

Для этих компонентов оценивалось воздействие водовода или уровень конфликтности при его проведении. Основной задачей такой оценки являлся выбор наиболее оптимального варианта трассы. В связи с этим не оценивалось воздействие на атмосферный воздух, которое примерно одинаково для всех вариантов трассы. Не оценивалось отдельно так же воздействие на почвы, так как на рассматриваемой территории площадь сельскохозяйственных земель незначительна и оценка их изъятия выполнена при анализе системы землепользования.

Оценка воздействия выполнялась по следующей схеме. На основании исходной информации о каждом компоненте составлялись карты пространственного распределения его различных характеристик. Эти характеристики оценивались при помощи определенных критериев в категориях значимости, чувствительности или конфликтности применительно к ожидаемому воздействию от строительства трассы для всей рассматриваемой территории. Результаты оценки служили основанием для составления покомпонентных карт уровня воздействия. Преобразование исходной информации в оценочные карты выполнялось при помощи оценочных шкал, описанных для каждого компонента в отдельности.

Инженерно-геологические условия

Рассматриваются инженерно-геологические условия, к изменению которых может привести строительство трассы или, наоборот, которые могут существенно осложнить строительные работы. К числу таких условий отнесены:

• особенности рельефа, прежде всего его расчлененность и уклон,

• экзогенные процессы,

• типы и свойства грунтов,

• уровень залегания грунтовых вод.

Оценка воздействия строительства водовода на инженерно-геологическую ситуацию выполнялась посредством определения чувствительности перечисленных выше процессов и характеристик к этому воздействию. Одновременно принималась во внимание возможность влияния инженерно-геологических условий на сооружение в процессе его строительства и эксплуатации. Таким образом, оценка воздействия в категории чувствительности учитывала двусторонний характер связей между инженерно-геологическими условиями и реализацией намечаемой деятельности.

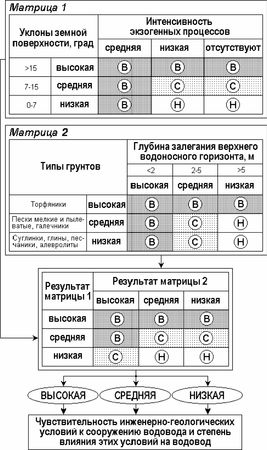

Чувствительность определялась в трех градациях – высокой, средней и низкой. Объединение значений чувствительности по всей совокупности инженерно-геологических условий выполнялась последовательно по схеме, показанной на рис. 23.

Рис. 23. Объединение значений чувствительности инженерно-геологических условий.

Сначала составлялись две парные матрицы. Первая – для уклонов и экзогенных процессов, вторая – для типов грунтов и глубины залегания подземных вод. К низкой чувствительности в первой матрице относились территории с небольшими уклонами и низкой интенсивностью экзогенных процессов либо их отсутствием. К средней чувствительности относились территории с уклонами <15°, при условии, что экзогенные процессы выражены здесь слабо либо отсутствуют. Для всех иных сочетаний интенсивности экзогенных процессов и уклонов принималась высокая чувствительность.

Во второй матрице к низкой чувствительности относились все грунты кроме торфяников в условиях их низкой обводненности. К средней чувствительности относились те же грунты, но при возможности повышения их влажности. Для всех типов грунтов в условиях высокой влажности и торфяников принималась высокая чувствительность.

Далее результаты двух матриц объединялись следующим образом. Низко чувствительными считались относительно пологие территории с низкой интенсивностью экзогенных процессов и благоприятными для строительства грунтами. Средняя чувствительность принималась для участков со средними уклонами и с относительно благоприятными для строительства грунтами, а также для пологих участков с менее благоприятными грунтами. Все остальные территории были отнесены к высоко чувствительным.

Результаты объединения контуров полученных после первых двух матриц представляли собой схему зонирования территории по возможному уровню воздействия строительства водовода на инженерно-геологические условия и степени благоприятности этих условий для сооружения.