Среди множества астрономических наблюдений, которые вели египтяне, одно имело особое практическое значение. Уже в далекой древности было совершено открытие, что день, когда для египетского земледельца начинался новый год и ежегодный разлив Нила, примерно соответствовал дню, когда на рассвете на восточном горизонте впервые после двух с половиной месяцев отсутствия появлялась ярчайшая из неподвижных звезд - Сириус, известная египтянам как Сотис (Сопдет). Промежуток между двумя такими гелиакическими восходами звезды Сотис составлял триста шестьдесят пять дней с четвертью. Приняв это событие за обозначение начала года, египтяне получили астрономический год, который практически совпадал с солнечным. Разумеется, в древние времена в повседневной жизни этот год не применялся; население, занимавшееся земледелием, пользовалось календарным годом, состоящим из двенадцати месяцев по тридцать дней в каждом и дополнительного периода из пяти дней, чтобы избежать слишком большого расхождения с истинным солнечным годом. Однако, поскольку этот год был на четверть суток короче, чем астрономический год Сотис, то по прошествии каждых четырех лет день начала года по гражданскому (или народному) календарю наступал на день раньше, чем день нового года, связанный с Сотис, в древности выпадавший на 19 июля. Только через 1460 "гражданских" лет оба дня начала года снова можно было отмечать в один день. И все же, несмотря на это неудобство, только во времена господства Римской империи, после введения христианства, год Сотис заменил в Египте гражданский год. В Риме он был введен Юлием Цезарем в 45 году до н. э. - поэтому он и известен как "юлианский год" - и стал основой календаря, которым после некоторого уточнения и исправления мы пользуемся по сей день.

Ежегодный разлив Нила, с повторяющейся регулярностью изменявший или стиравший границы между земельными участками, заставил египтян уже в ранней древности заняться межеванием и обрести точное знание, как считать. Несомненно, их способы подсчета были несколько громоздкими. Если мы заглянем в два математических "трактата", дошедшие до нас от конца Среднего царства и гиксосского периода, то удивимся, каким неудобным способом решались простейшие арифметические и геометрические задачи. И тем не менее египтяне уже в глубокой древности научились проводить некоторые очень сложные геометрические вычисления, открытие которых приписывают грекам. Геродот не ошибался, когда считал Египет родиной геометрии. В этой связи следует признать, что египетские "справочники" по данному предмету были посвящены решению исключительно практических задач и что египтяне никогда не предпринимали попыток рассматривать математику как науку.

Несколько более благоприятной была ситуация с медицинской наукой, о которой Геродот писал: "В Египте множество врачей, каждый из которых является знатоком". Там появилась довольно обширная медицинская литература, значительная часть которой сохранилась в виде записей на папирусах. В итоге у нас есть восемь более или менее полных медицинских сочинений. Они были записаны в первой половине Нового царства, примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. Однако сами тексты относятся к гораздо более древнему периоду, и часть их датируется началом Древнего царства.

Предметом одного из этих древних трактатов являются не болезни человека, а ветеринария. Из оставшихся семи четыре имеют разное содержание и включают чисто медицинские материалы в сочетании со множеством предписаний, или рецептов, для домашнего использования, то есть косметических советов, например о способах окрашивания седых волос, и изречений магического характера. Однако содержание трех остальных папирусов полностью однородно. Один представляет собой трактат о гинекологических заболеваниях, другой, от которого сохранились лишь фрагменты, посвящен зачатию, бесплодию и полу нерожденного ребенка, третий связан с хирургией.

Все эти труды преследуют строго практическую цель. Они предназначены для передачи полученного эмпирическим путем медицинского опыта врачам будущего. Предполагалось, что каждая такая книга будет использоваться в качестве практического пособия, научной систематизации внимание практически не уделяется. Каждый трактат представляет собой только сборник предписаний, лишь изредка озаряемый искрой размышлений, как, например, в инструкциях, относящихся к человеческому сердцу и кровеносным сосудам. Врач обычно довольствовался установлением по возможности правильного диагноза, природы и места заболевания и приготовлением подходящего лекарства в соответствии со своими изысканиями. Эти снадобья часто, если не всегда, были довольно неестественными с точки зрения разумности, но не совсем бесполезными. Однако они слишком часто зависели от необоснованных представлений об их целительной силе, и в том случае, когда человеческих знаний не хватало, в качестве средства спасения использовались магия и колдовство.

Четвертый древнеегипетский справочник - хирургический папирус Эдвина Смита, одно из сокровищ Нью-Йоркского исторического общества - существенно от них отличается и создает, можно сказать, более научное впечатление. Его великолепную публикацию осуществил покойный Джеймс Генри Брэстед (см. вклейку фото 26). Этот древнейший в мире трактат по хирургии рассматривает сорок восемь заболеваний в семи разных частях, расположенных в соответствии с частями тела, начиная с черепа и заканчивая, вероятно, ступнями.

Каждое заболевание, рассматриваемое в этом трактате, описывается в соответствии с определенной установленной схемой. Вначале стоит заглавие с указанием недуга, затем следует осмотр пациента, вводимый словами: "Если ты осматриваешь человека" - вместе с симптомами. За ними описывается диагноз, который начинается с фразы: "Ты скажешь ему: "Он страдает от"" - того или иного заболевания, название которого прибавляется. Затем следует профессиональное решение врача, которое могло принимать какую-то из трех разных форм: 1) "болезнь, которую я буду лечить", то есть благоприятный прогноз; 2) "болезнь, с которой я буду бороться", прогноз, вызывающий сомнения, или 3) "болезнь, которую нельзя вылечить", неблагоприятный прогноз.

Это поразительное древнеегипетское руководство представляет собой не просто случайный набор описаний произвольных заболеваний, как другие медицинские книги Древнего Египта, а скорее трактат, который его автор, возможно придворный или армейский хирург, строго систематизировал, чтобы передать опыт, полученный за время практики путем методического обследования и объективного разбора. Благодаря этому папирус Эдвина Смита является не только ценным памятником по истории медицины, но также красноречивым доказательством научного духа, который четыре тысячи лет назад и даже больше руководил по меньшей мере несколькими избранными людьми Древнего Египта в их исследованиях. Это восхитительное открытие человеческого разума, пробившегося к первым ступеням развития науки.

В позднейшей форме египетского языка - коптском языке - слова записывали греческими буквами с использованием семи символов, взятых из египетской письменности. Этот язык начали использовать после того, как в Египте распространилось христианство, для того чтобы заменить древнюю религию этой страны. На самом деле, когда прежняя религия уступила место новой, знание об иероглифическом письме, которое на протяжении греко-римского периода в основном сохранялось местным жречеством, постепенно забылось. Коптский язык с его более простой и удобной системой письма стал языком христианской церкви в Египте. На коптский было переведено Священное Писание, и этот язык широко использовался в церквях и монастырях долины Нила. Так продолжалось до эпохи Средневековья. Однако после арабского завоевания (641 г. н. э.), когда христианство, в свою очередь, было заменено исламом, коптский язык постепенно угас. Так древний язык египтян исчез в их родной стране, и вместо него восторжествовала арабская речь завоевателей, которая в одном из диалектов сохранилась в качестве языка современных египтян.

Глава 12

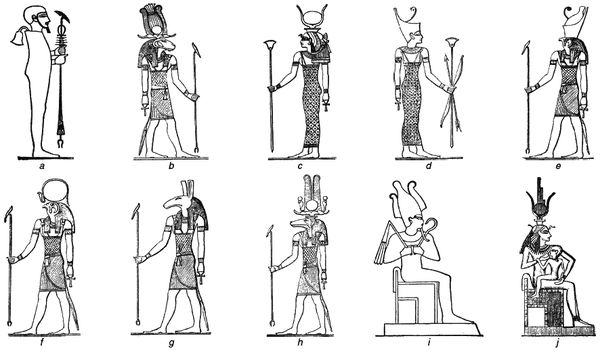

Египетская религия

Тому, кто желает узнать о религиозных представлениях, господствовавших во времена золотого века египетской истории, придется вернуться назад и попытаться понять культы той далекой первобытной эпохи, когда "Обе Земли" - Верхний и Нижний Египет - еще были независимыми и существовали бок о бок, прежде чем появился единый египетский народ. В каждом крупном и мелком городе и деревне было свое божество-покровитель и святилище, куда жители в дни нужды и опасности обращались за помощью, поскольку с помощью молитв и подношений постоянно искали милости бога. В руках последнего находились благосостояние и горести сообщества, он являлся владыкой области, "богом города", который, словно земной правитель или князь, властвовал над судьбами своих вассалов и защищал их от врагов. Тесную связь бога со своей областью очень хорошо показывает тот факт, что у него часто не было собственного имени, и его именовали по названию того места, где отправлялся его культ и где его почитали. Так, местным божеством верхнеегипетского города Омбоса являлся "Омбосский", а о боге Эдфу говорили как о "Том, который из Эдфу". Разумеется, каждый местный бог обычно носил особое имя, исконное значение которого мы теперь редко можем определить. Так, бога Мемфиса звали Птахом (рис. 6, а на с. 163), бога Фив - Монту; древним божеством-хранителем Херура являлся Хнум (рис. 6, b), Коптоса - Мин, в Гелиополе почитали Атума. Привычными именами среди богинь являются Хатхор, "владычица Дендеры" (рис. 6, с), Нейт, богиня Саиса (рис. 6, d), и Сехмет, богиня-защитница Мемфиса (см. вклейку фото 28).

Функции этих местных божеств-покровителей обычно ограничивались заботой о своем городе, и они не обладали властью за его пределами. Однако некоторые из них благодаря росту значения своих городов получили более широкую сферу влияния. Таким способом часть из них превратилась в богов областей или даже национальных богов и заняла господствующие позиции в египетском пантеоне.

Когда Египет еще состоял из двух независимых царств, местные боги их религиозных столиц - Сет Омбосский и Гор Бехдетский - стали богами-защитниками двух государств. Миф сохранил воспоминания о войнах, которые шли между Севером и Югом. Считалось, что эти боги, как пара божественных царей, долгое время сражались друг с другом, чтобы определить, кто должен быть господином над Обеими Землями. Однако в конце концов между ними было заключено мирное соглашение, по которому каждый получил половину царства. Позднее, когда Верхний Египет одержал победу над Нижним и они объединились в одно государство, Гор стал общеегипетским богом и сохранял это положение на протяжении всех последующих веков (рис. 6, е). Царь считался воплощением своего бога-покровителя - Гора. Спустя какое-то время, еще в доисторический период, когда Египет снова распался на два независимых государства и в них были основаны новые столицы, местные божества этих двух городов - богиня-гриф из Нехеба (Эль-Каба) и богиня-змея из Буто - возвысились до положения общеегипетских богинь, а поклонение им распространилось далеко за пределы их прежней области влияния. Подобным же образом во времена Одиннадцатой династии из Гермополя в Карнак был перенесен культ космического бога Амона (см. вклейку фото 12). Постепенно Амон превратился в местное божество Фив, а позднее благодаря отождествлению с Ра (рис, 6, f) в качестве "царя богов" стал национальным богом Египта Нового царства.

Нередко жители какого-нибудь города покидали его и основывали новое поселение. Неудивительно, что в таком случае они переносили туда культ своего бога-покровителя и строили новое место почитания. В других случаях люди одной области находились под впечатлением от того, как действенно некое чужое божество защитило членов своей общины, или от того, как много благ и чудес оно для них совершило. Они начинали совершать паломничества к святилищу этого божества и даже строить для него новые храмы, где они, принося жертвы, смогли бы получить его могущественное покровительство. Таким образом иногда в какой-то город переносили культ бога, которого изначально там не было. Временами он привлекал к себе последователей, раньше поклонявшихся божеству-покровителю этого города, или даже занимал место прежнего бога в качестве покровителя города. Возможно, именно так Нейт Саисская получила часовню в Эсне, а богу Хнуму, которого изначально почитали в Гипселе близ Асьюта, стали поклоняться в Херуре, Эсне и Элефантине.

Уже в ранний период представления о некоторых местных богах распространились благодаря значению определенных аспектов их образов. В результате часть из них стала покровительствовать отдельным ремеслам и занятиям. Так сокологоловый Монту стал богом войны, Мин Коптосский превратился в покровителя путешествующих по пустыне, а также в бога плодородия и урожая. Птах Мемфисский, в области которого в исторический период появилось самобытное искусство Египта, был покровителем художников, кузнецов и ремесленников, работающих с металлами. Могущественная Сехмет из Мемфиса стала ужасной богиней огня, уничтожающей своих недругов, тогда как Хатхор из Дендеры превратилась в богиню любви и веселья. Сокол Гор сделался солнечным богом, освещающим мир, а также тем, кто в качестве молодого героя занят вечной битвой со своим врагом - богом бури Сетом (рис. 6, g). Тот из Гермополя (см. вклейку фото 27) был богом луны, разделившим время и создавшим космический порядок. Его также считали изобретателем иероглифического письма, "владыкой божественных слов" и богом знания. Бог-крокодил Себек (рис. 6, h), естественно, являлся богом вод. Ему как божеству-защитнику, поклонялись в городах, счастье и горе которых особенно зависели от воды, как на островах Гебелейна и Ком-Омбо, в оазисе Фаюм или в городе Хени близ современной Силсилы, где Нил течет очень быстро. Так местные боги очень часто превращались в божеств-покровителей определенных профессий или в богов природы, почитаемых по всей стране.

В дополнение к этим "городским богам" существовало огромное количество низших божеств, духов и демонов, которые, как считалось, могли принести людям пользу или вред и расположение которых было необходимо заслужить, а также важная группа волшебниц, оказывавших женщинам помощь при родах и способных задержать или ускорить рождение ребенка. Под именем Беса египтяне поклонялись разным богам, имевшим гротескный облик и защищающим дом. Музыканты, танцоры, истребители змей, они также заведовали туалетом, спальней и удовольствиями любви. Из огромного количества других божеств здесь можно упомянуть лишь немногих: богов и богинь урожая, духов, исцеляющих от болезни, богов и богинь войны.

Если население какой-то местности жило в мире и поддерживало дружеские отношения с соседями, то их боги-покровители, естественно, также должны были поддерживать дружбу.

Подобно людям, которые им поклонялись, боги имели привычку навещать друг друга в определенные дни. "Чужим богам" часто посвящали особые часовни и обеспечивали их культы в храме "городского бога". Хотя последний оставался главным богом своей области, он вовсе не был единственным божеством, почитаемым ее жителями. Наоборот, рядом с ним в качестве его гостей находилась целая группа богов и полубогов, которые получали свою долю молитв и подношений от людей, поклонявшихся ему. На самом деле уже в далекой древности жрецы старались установить между разными богами связи. В результате нередко происходило так, что некую богиню считали супругой главного бога города, а третье божество - их сыном. Например, в Карнаке, в Фивах, главному богу Амону (см. вклейку фото 12) поклонялись вместе с его супругой, богиней Мут, и их сыном, богом луны Хонсу. В Мемфисе супругой бога-покровителя Птаха (рис. 6, а) стала Сехмет (см. вклейку фото 28), а их сыном - Нефертум. Осирис (рис. 6, i), его сестра-жена Исида (рис. 6, j) и Гор, "сын Исиды", составляли "триаду", или святое семейство, в Абидосе.

У египетских богов было множество имен, но не меньше было и внешних проявлений, которые приписывали им их почитатели. Большинство этих проявлений являлись довольно грубыми и напоминали о фетишизме, который до сих пор держит в тисках часть диких негритянских племен Африки. Бога, располагавшегося в дельте города Бусириса, представляли в виде столба с головой и руками египетского царя, богиню Нейт в Саисе олицетворял щит с прикрепленной к нему парой перекрещенных стрел. Богу Птаху Мемфисскому и богу урожая Мину Коптосскому, под чьей защитой находилась дорога в пустыне, связывавшая его родной город с Красным морем, поклонялись в облике фетишей, имеющих человеческие черты. Однако очень часто египтяне представляли себе богов в виде животных: Себека как крокодила, бога города Мендеса как барана, Тота Гермопольского как ибиса, Хнума в облике барана, Гора в виде сокола или ястреба, а его врагу Сету придавали облик некоего мифического животного. Богиней-защитницей Буто являлась змея, богиню Нехеба, как и Мут Фиванскую, считали грифом, а Хатхор в Дендере придавали облик коровы.

Все эти представления о богах на первый взгляд кажутся нам не только странными по своей природе, но даже весьма недостойными культурного народа. Греки и римляне, познакомившись с Египтом, отреагировали так же и, обнаружив столь примитивные религиозные представления у народа, поражавшего многими достижениями, не стеснялись насмехаться над ними и выражать свое презрение. Тем не менее похожие идеи были широко распространены и у других цивилизованных народов, включая некоторые семитские племена, и даже греков в древнейший период их истории. Семиты видели божеств в деревьях, камнях и животных. До нас дошли некоторые известные греческие мифы, которые рассказывают, например, как бог лугов и дорог проявлял себя в качестве груды камней, Аполлон - в облике волка, Зевс - облака, Артемида - медведицы, а Гера - коровы. Каждый изучающий античную мифологию знает, что "священным животным" Афины являлась сова, а Зевса - орел.

Деревянную статую божества обычно держали в местном храме в наосе, или божнице. В дни праздников процессия жрецов несла на плечах статую в божнице или перевозила ее по реке в священной ладье. К тому же уже с древнейших времен в храме содержали животное, являющееся священным для данного храма, - животное, в котором воплощался местный бог и за которым тщательно ухаживали. Греческий путешественник Страбон, посетивший Египет во времена правления римского императора Августа, оставил описание крокодила, посвященного богу вод Себеку, о котором заботились в столице Фаюма, городе Арсиное:

"Его кормят хлебом, мясом и вином, которые приносят чужеземцы, приходящие посмотреть на него. Наш хозяин пошел с нами к озеру, взяв небольшую лепешку, немного мяса и небольшой кувшин с вином. Мы обнаружили животное лежащим на берегу; жрецы приблизились и, когда один из них открыл его пасть, другой сперва сунул ему в рот лепешку, затем мясо и, наконец, вылил вино. После этого крокодил прыгнул в озеро и переплыл на другой берег".