Позднее, когда религия все больше утрачивала свою внутреннюю живость и люди в основном держались за внешние формы, египтяне довели культы животных до такой крайности, что стали считать каждого представителя того или иного вида, в форме которого, как считалось, воплощалось божество, священным и божественным. Эти животные считались неприкосновенными, убийство одного из них в месте, посвященном его виду, каралось смертью. На самом деле религиозное рвение той эпохи было настолько сильным, что обычным стало бальзамирование всех священных животных после смерти и погребение их со множеством церемоний на специальных кладбищах, предназначенных для этой цели.

Уже в первобытную эпоху был сделан шаг прочь от грубого фетишизма, когда египтяне начали изображать божество в облике человека. В то время бог появлялся с человеческим лицом и телом и носил ту же одежду, что и люди. Его голову, как и голову правителя или царя, украшал шлем или корона, а простую юбку - хвост животного, прикрепленный сзади к поясу, как обычно носили владыки в первобытную эпоху. Его символами власти являлись жезл и скипетр, тогда как богини держали в руках цветок папируса на длинном стебле. Эта новая интерпретация божества должна была повлиять на более примитивные верования, связанные с фетишизмом. Грубый антропоидный фетиш Птаха превратился в образ молодого человека с бритой головой, "прекрасного лицом", завернутого в плотно облегающее одеяние, стоящего на лестнице или платформе и сжимающего обеими руками скипетр. Божества, которые прежде считались животными, превратились в человеческие фигуры, увенчанные головами священных животных, от которых они произошли. Себек стал человеком с головой крокодила, Хнум - человеком с головой барана (рис. 6, b), Тота изображали как человека с головой ибиса (см. вклейку фото 27), Гора - как мужчину с головой сокола (рис. 6, е), а Сехмет стала женщиной с головой львицы (см. вклейку фото 28).

В дополнение к местным богам, которых египтяне представляли в облике животных, особыми предметами поклонения стали и другие священные животные. Самыми известными из них являются бык Мневис, которого почитали в Гелиополе, бык Бухис из Гермонта, "феникс" (цапля) из Гелиополя и особенно бык Апис из Мемфиса. Согласно позднему греческому рассказу, последнего зачинал луч солнца, спускавшийся с неба и оплодотворявший корову, которая после этого уже никогда не могла родить другого теленка. Бык Апис был черным с белыми пятнами, включая белый треугольник на лбу и изображение полумесяца на правом боку. Его спину обычно покрывали красной тканью. Нам известно, что его жрецы существовали уже в Древнем царстве, но более подробные сведения о природе Аписа или его культе не сохранились. Однако позднее теологические построения попытались создать связь между этим очень почитаемым быком и древним богом Мемфиса Птахом. В конце концов это выразилось в идее, что Апис является сыном Птаха или, согласно еще более сложной догме, настоящим образом, "живым воплощением Птаха". В период Нового царства Аменхотеп III приказал устраивать умершим быкам роскошные погребения в настоящих гробницах в мемфисском некрополе Саккаре. Однако во времена Девятнадцатой династии, при Рамсесе II, была устроена величественная погребальная галерея, где священных быков хоронили в великолепных каменных саркофагах. Это подземное кладбище - галерея длиной почти 107 метров, вырубленная в твердом скальном основании, с рядом ниш для захоронения быков, так называемый Серапеум - являлось весьма почитаемым местом в птолемеевский период и привлекало огромное количество набожных паломников.

Вообще наши знания о самых почитаемых египетских богах весьма ограниченны. Нам известны их имена и облик, но их природа и характеры скрыты от нашего понимания, несмотря на множество поэтичных эпитетов, которыми их называют в гимнах и молитвах. Очевидно, что для египтян их боги не были пустыми и туманными образами, каковыми они кажутся нам, обладающим о них лишь скудными знаниями. Люди, поклонявшиеся этим богам в древности, рассказывали множество историй об их деяниях и чудесных приключениях, и эти мифы, естественно, развивались, расширялись и сокращались для записи в жреческой среде, где главным образом они и создавались.

Помимо местных божеств, чьи деяния ограничивались определенной областью на земле, существовали и другие великие силы, проявлявшиеся в природе и охватывавшие весь мир: небо и земля, солнце, луна и звезды, Нил. Небо было "великим богом", оно мыслилось в виде сокола, который распростер свои защищающие крылья над землей или над Египтом. Солнце и луна являются его божественными очами; когда он открывает их, наступает день, когда они закрываются, настает ночь. Звезды прикреплены к его телу, ветер является его дыханием, а вода - его потом. Согласно другому широко распространенному мифу, небо - это богиня, которую иногда называли Нут. В первозданные времена ее крепко обнимал бог земли Геб, пока бог воздуха Шу не отделил их друг от друга, подняв Нут высоко над землей и держа ее на вытянутых руках. От союза Геба и Нут родился сын - солнечный бог Ра, самый популярный из космических богов. Днем он путешествует в своей ладье по небесному океану, как по Нилу, а вечером переходит в другую ладью, чтобы спуститься в преисподнюю и продолжить свое путешествие. Его также представляли в образе сокола в сверкающем оперении, парящего в небе, или в виде молодого героя, ведущего вечную борьбу с враждебными силами тьмы. Как бога верхнеегипетского города Эдфу его изображали в виде солнечного диска с распростертыми крыльями, в образе которого он постоянно появлялся как символ защиты в египетских храмах над дверями и в других местах.

Вообще божества природы никогда не имели особых собственных культов. Однако постепенно для Ра было сделано исключение, и ему обычно стали совершать жертвоприношения под открытым небом. Рядом со столицей, городом Мемфисом, цари Пятой династии, которых в народе считали детьми самого Ра, посвятили этому богу уникальный храм. Его главной чертой являлся обелиск особого типа, установленный на огромном каменном основании.

В целом эволюция религиозных представлений шла по пути установления связей между местными божествами и небесными силами. Жрецы местных богов явно пользовались любой возможностью, чтобы превознести их славу. Так, сокола Гора, к тому времени превратившегося в общеегипетского бога, стали отождествлять с богом неба, который, как мы видели, также считался соколом. Соответственно, Гор сделался "великим богом" или "господином неба" и получил имя Хорахти ("Гор горизонта"). К тому же его отождествили с Ра и с того времени стали считать солнечным богом Ра-Хорахти. Естественно, что и Ра должен был получить облик Гора, и, соответственно, в качестве царя его изображали в виде человека с головой сокола, увенчанной солнечным диском со свисающей с него змеей-уреем.

Похожим образом с Ра отождествили и других местных богов, изначально не имевших к солнцу никакого отношения и никогда не почитавшихся в облике сокола, как, например, бога вод крокодила Себека, бараноголовых Хнума и Амона Карнакского, и, соответственно, в качестве символов нового высокого статуса их наделили солнечным диском и священной змеей-уреем. В процессе этой эволюции местные божества оставили при себе все прежние атрибуты, а традиция сохранила мифы о них. Неизбежным результатом стала сбивающая с толку путаница из сложных и внутренне противоречивых представлений в египетской религии. В теологии была предпринята попытка отделить, по крайней мере, солнечных богов друг от друга. Каждому были приписаны различные функции, в соответствии с которыми бог Хепри - солнце, представлявшееся в виде скарабея, - стал утренним солнцем, а Атума почитали как вечернее солнце. Тем не менее не похоже, чтобы мудрые жрецы преуспели в том, чтобы выстроить всеобъемлющую систему египетской теологии.

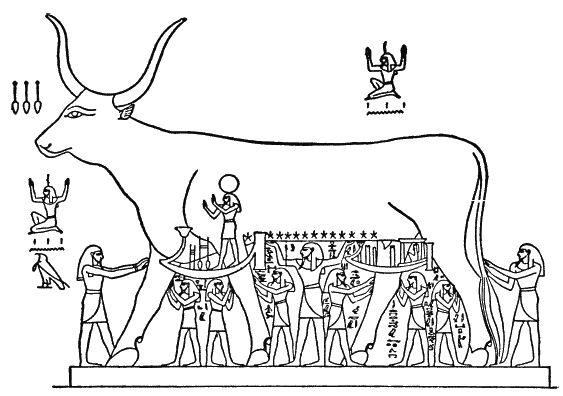

Похожее изменение могло произойти и с местными богинями, которых стремились отождествить с Нут. Так богиня-корова Хатхор превратилась в богиню неба. Этот факт привел к логическому, хотя и довольно удивительному выводу, что и сама Нут являлась коровой. Ее крепко схватили многочисленные боги, а бог воздуха Шу удерживал ее на месте. К ее животу были присоединены звезды, а бог солнца путешествовал в своей ладье вдоль ее тела (рис. 7).

Многие другие местные боги, чья природа или облик не слишком различались, стали отождествляться друг с другом уже в древнейшие времена. Поэтому Хатхор и Исиду считали одной богиней, а Амон Карнакский, Мин Коптосский и позднее даже бог Элефантины Хнум превратились в единое божество. Богиню-покровительницу Бубастиса отождествили с богинями Сехмет и Пахет, которых представляли в образе львиц, и всех трех, в свою очередь, отождествили с Мут, матерью богов и супругой Амона.

Разумеется, умному человеку было не слишком сложно как-то упорядочить эту смесь разных мифологических представлений. Прилагая усилия, чтобы объединить местных богов и рассматривать их как солнечных или небесных, египтянин вполне естественно мог прийти к заключению, что поклонение древним богам-покровителям устарело и что почитание небольшой группы богов или даже одного божества является гораздо более разумным. Однако кто бы осмелился применить эту теорию на практике и упразднить древние культы, чтобы установить вместо них новый? Не восстанет ли объединенное жречество всей земли против такой попытки, чтобы защитить исключительные права своих богов? И главное, как огромная масса людей, продолжавших с глубоким благоговением почитать древних местных богов, не проявляя ни малейшего интереса к теологической системе, восприняла бы известие, что верховенство их божественного защитника подошло к концу и что его заменит другой, к которому им теперь приказано обращаться с молитвами и приносить жертвы? И все-таки тот день, когда именно такую попытку - попытку свергнуть прежних богов и заменить их единым богом на небе и на земле - рискнули предпринять, был недалек (см. гл. 14).

Египтянам не удалось создать и последовательную систему представлений о судьбе человека после смерти. По крайней мере, глубоко в сердцах людей укоренилась вера в то, что смерть на самом деле не была концом всему и что человек продолжал жить точно так же, как на земле, если будут соблюдены условия, необходимые для продолжения существования. Прежде всего, умершего нужно было обеспечить пищей и питьем; отсюда и постоянно повторяющееся желание египтян получать в загробной жизни "тысячи хлебов, гусей, быков, кувшинов пива и все прекрасные вещи, которыми живет бог". Чтобы не страдать после смерти от голода и жажды, каждый египтянин обеспечивал свою гробницу большими сосудами, наполненными пищей и напитками, или, если располагал средствами, устраивал дарения, доход с которых навечно обеспечивал его потребности жизни в загробном мире. Если у человека были дети или другие близкие родственники, то благочестие требовало, чтобы они приходили на кладбище в дни больших праздников, чтобы поместить в гробницу пищу и питье. Тем не менее всех этих припасов было недостаточно. С периода Древнего царства стены гробницы или, по крайней мере, саркофага покрывали изображениями всевозможных предметов, которые с помощью магии могли превратиться в реальные вещи, чтобы умерший мог их использовать для обеспечения своих физических потребностей. Считалось, что та же магическая сила присуща рельефам или настенным росписям в гробницах состоятельных людей, где умерший изображался перед заполненным пищей жертвенным столиком (см. вклейку фото 29), присутствовал при забивании и разделывании жертвенных быков или смотрел на ряды женщин, приносящих продукты из заупокойного имения.

Кроме всех этих усилий обеспечить покойного, для достижения желаемой цели использовалось и другое средство. Снова и снова мы сталкиваемся в гробницах с надписями, обращающимися к каждому посетителю или случайному прохожему с просьбой повторить определенные молитвы, которые с помощью магии вызовут все необходимое для питания и нужд умершего. Помимо пищи, к этим предметам относились различные масла, притирания и косметика для глаз - все, что часто клали для заупокойного использования в изящные красивые сосуды, - украшения, одежда и даже оружие для защиты умершего от врагов, а также множество других вещей. С течением времени количество и разнообразие этих заупокойных объектов возросло. Насколько богатым погребальный инвентарь стал в золотом веке империи фараонов, прекрасно показывают сокровища из гробницы Тутанхамона (см. гл. 15), которая включала несколько тысяч предметов.

С этими идеями о жизни после смерти и необходимости ее поддерживать соединялось и другое важное народное верование. Существовало представление, что у каждого человека есть не только тело, но и душа, которая продолжает жить после смерти. Считалось, что она принимает облик птицы или, позднее, сокола с головой умершего. Египтяне думали, что после смерти она отделяется от тела и свободно летает по миру, хотя может по желанию, особенно ночью, когда бродят злые духи, возвращаться в безопасную гробницу. Однако это было возможно, только если тело умершего должным образом защитили от разложения. Чтобы дать душе возможность узнать тело, в котором она обитала, египтяне с глубокой древности уделяли самое пристальное внимание сохранению трупа.

Еще одним распространенным египетским представлением об умерших являлась идея, что покойный мог принимать любой облик и с помощью магических заклинаний превращаться во всевозможных существ, таких как змея, сокол, лилия, баран и даже крокодил, и в таком виде днем бродить по земле. Позже эти представления стали известны греческим историкам и философам, однако были неверно поняты и привели к ошибочному заключению, что древние египтяне, подобно индусам, верили в переселение души.

Важную роль в египетских заупокойных представлениях играл так называемый "ка". Это было что-то вроде духа-защитника, или гения, который рождался одновременно с человеком и на протяжении жизни был с ним тесно связан. На самом деле "ка" не проходил через испытание смертью, а оставался жить, чтобы вдохнуть в покойного жизнь при помощи собственной жизненной силы и защитить его от врагов в загробном мире.

Мертвые, как и живые, продолжали находиться под защитой своих домашних богов, которые заботились о похоронах и особенно о безопасности усопших в гробницах. Однако во многих городах существовали особые боги, связанные с загробным миром, такие как Хентиаментиу, "Первый из Западных" (то есть покойных), которого постоянно изображали в виде шакала. В древнейшие времена все эти божества отступили на второй план перед Осирисом. Возможно, он являлся обожествленным царем, который некогда правил в дельте, в городе Бусирисе, и встретил трагическую безвременную кончину, утонув в Ниле. С течением времени его слава, а затем и поклонение ему распространились по всему Египту, но в конце концов главным местом, где отправляли его культ, стал Абидос. История о его жизни и смерти стала одной из самых любимых, поскольку, с человеческой точки зрения, была наиболее понятной и трогательной из всех рассказов о египетских богах. К сожалению, в каком-либо египетском тексте она не изложена в однородном виде, связный рассказ есть только в произведении, написанном греческим писателем Плутархом. Согласно его версии, Осирис некогда был царем Египта и осыпал своих счастливых подданных милостями. Однако у него был злой брат по имени Сет, который имел планы на его жизнь и трон. Он устроил заговор, в соответствии с которым придумал хитрость, чтобы во время пира его брат улегся в искусно сделанный сундук. Едва Осирис занял там место, как Сет и семьдесят два его приспешника накинулись на него, захлопнули крышку и бросили в Нил, который отнес его в море. В конце концов волны вынесли сундук и его содержимое на берег близ финикийского города Библа. Тем временем Исида, сестра и жена Осириса, скиталась по всему миру, разыскивая тело супруга. После того как она нашла его и с определенными трудностями завладела им, она привезла умершего Осириса обратно в Египет и тайно его оплакала. Затем она спрятала гроб и отправилась в болота дельты, к городу Буто, где родился ее сын Гор. В ее отсутствие Сет, охотясь на вепря, наткнулся на тело ненавистного брата. Придя в ярость, он разорвал его на четырнадцать частей и разбросал останки по всей стране. Тем не менее верная Исида нашла все фрагменты и похоронила каждый в том месте, где обнаружила его, возведя над каждым памятник. По этой причине в Египте известно так много разных гробниц Осириса. После того как Гор достиг зрелости в топях дельты, он пришел отомстить за убийство своего отца, и произошла ужасная битва, в которой Гор одержал победу. В итоге Осирис благодаря тому, что его почтительный сын применил всевозможные магические средства, вернулся к жизни и с тех пор стал править на Западе как царь блаженных умерших.