Важно научить подростков использованию поисковых систем и каталогов, пониманию синтаксического плана информации, структуры, логики ее построения. В процессе практической деятельности с помощью специалиста у учащихся формируются следующие медиаобразовательные умения: находить информацию из разных источников по проблеме, систематизировать по заданным параметрам; видеть информацию в целом, отделяя все второстепенное и останавливаясь на главном; критически осмысливать полученную информацию, определяя цель информирования и выявляя собственную позицию; интерпретировать с учетом адресной направленности; визуальную информацию переводить в вербальную и наоборот; высказывать веские аргументы по альтернативным позициям; самостоятельно представлять информацию в сети в соответствии с поставленными задачами, трансформируя в нужном направлении по объему, форме, знаковой системе и т. д.

Подростки, особенно старшеклассники, довольно широко используют Интернет не только для скачивания игр, просмотра рефератов и курсовых работ. Интернет используется также для межличностного общения, профориентации, ознакомления с учебно-образовательными телекоммуникационными проектами, поиска дополнительной информации по предмету и нужных компьютерных программ, просмотр школьных страничек, изготовление web-сайтов и web-страничек, размещаемых на школьном сайте или в локальной сети для всеобщего обозрения.

Для разработки своей странички или web-квеста старшеклассникам надо выработать концепцию, продумать структуру и содержание; дизайнерское решение; адаптировать материал к определенной аудитории; составить тематическую подборку материалов из разных сайтов, дополняя сведениями из газет и журналов; проанализировать мнения, высказанные на форумах и разработать собственные предложения; определить соответствие анимаций и иллюстраций заявленной теме; к просмотренным видеосюжетам составить краткие описания, комментарии и задания; проиллюстрировать найденную информацию своими рисунками и карикатурами, комиксами.

Чтобы уметь трансформировать информацию, изменять ее объем, форму, носитель и т. д. ученикам можно предложить изложить полученную информацию в форме статьи для младших школьников или подростков, в виде журнальной статьи или газетной публикации для родителей. Чтобы удостовериться, понимает ли ученик направленность информационного потока, ему можно предложить проанализировать информацию и комментарии к ней на нескольких схожих по тематике сайтах и определить, кому какая информация адресована, выявить свое отношение к комментариям, изменить полученную информацию с учетом интересов учеников класса.

Старшеклассники также обучаются приемам работы с информационными сообщениями, определяя, содержат ли они ошибки; какие нужно внести исправления. Затем им следует предложить составить рецензию на сообщение, анонс сообщения, план для воспроизведения: а) важнейших мыслей, б) конкретного сюжета. Переписка по электронной почте позволяет пополнить материал для проектной работы. Полезным бывает общение в специализированных чатах, форумах.

На школьных сайтах нужна специальная информация, учитывающая учебную проблематику предмета, возраст учащихся, учебные цели и задачи, с учетом интеграции информации из Сети в учебные предметы. В определенной степени этому отвечают специально подготовленные и размещенные в Интернет учебные сайты для школ и иные электронные материалы. [Сетевое объединение методистов рекомендует. / Преподавание истории в школе, 2004, № 6, 7.]

Учебники нового поколения

Коренным образом изменились учебники истории нового поколения по сравнению с книгами ХХ в., о чем свидетельствуют подготовленные нами в издательстве "ВЛАДОС" учебники для общеобразовательных учреждений по истории России для 6–7 классов общеобразовательной школы.

Эти учебники углубляют и расширяют знания учащихся, полученные в начальной школе на уроках факультативного курса по истории, представляя собой единую линию по изучению истории в начальной и основной школах. Чтобы восстановить полученные ранее знания, перед каждым параграфом учебников даны вопросы и задания на воспроизведение пройденного. Имеются вопросы и задания в самом тексте параграфа на полях. При чтении книги они помогают лучше усвоить новый материал, обратить внимание на самое главное.

В учебниках текст подразделяется на основной и дополнительный. Основной материал содержит важнейшие факты и события, знакомит с историческими именами. В нем содержатся основные термины и понятия, их определения, выделены главные мысли и идеи. Дополнительный материал состоит из интересных текстов, фрагментов документов, расширяющих и углубляющих основные знания.

В учебниках собраны интересные познавательные задачи, исторические игры, фрагменты первоисточников, позволяющие почувствовать особенности изучаемой древней эпохи. Параграфы для дополнительного чтения, а также вопросы и задания к дополнительному материалу отмечены звездочкой. Они не обязательны для изучения в классе и рассчитанные на углубленное изучение истории по желанию учащихся.

Внизу страницы помещены основные даты параграфа и указано их место на ленте времени. Она помогает усвоить последовательность хронологии, понять продолжительность периодов и событий истории, их отдаленность от нашего времени. Чтобы лучше усвоить хронологические периоды, рядом с именами царей и императоров даны даты их правлений. Основные даты также даются предварительно к разделам книги. Каждый из разделов завершается параграфом по культуре, в котором рассказывается о науке и образовании, архитектуре, живописи, театре.

В конце параграфов к основным и дополнительным текстам даны вопросы и задания. Все они составлены на трех уровнях сложности – воспроизводящем, преобразующем и поисковом и рассчитаны на учащихся с разными способностями. Ниже приводим наиболее сложные вопросы и задания с ответами на них, а также викторины для учащихся, применение которых возможно как на уроках, так и во внеклассной работе. В викторины включены основные знания по курсам Отечественной истории.

Вопросы и задания по отечественной истории (с древности по ХVIII в.)

– Из справочников, словарей, книг узнайте, когда появилось само слово "славяне", что оно означает.

Ответ: как полагают ученые, название славяне появляется с начала VII в. по имени одного из племен. Но есть и другая версия. По ней название происходит от слова, т. е. народ, обладающий словом, умеющий говорить на одном языке.

– Фраза "Рюрик сине хус трувор" в переводе с древне-шведского означает "Рюрик с домом и дружиной". Сказители-былинники донесли эту фразу до летописца. Что он ошибочно записал в летописи?

Ответ: сказители приняли непонятные звуки за имена собственные и летописец записал, что это имена братьев Рюрика – Синеуса и Трувора.

– Назовите три источника рабства на Руси.

Ответ: рабами становились пленные; обездоленные соплеменники, вынужденные продавать свою свободу; женившиеся на рабе.

– Феодальному обществу присущи: собственность феодалов на землю; наличие крестьянского хозяйства, в котором крестьянин владел орудиями труда, скотом и пользовался частью земли, передаваемой ему феодалом. И какой еще один важнейший признак?

Ответ: за пользование землей крестьянин нес повинности в пользу феодала (оброк, барщину).

– Холопы в России были в IX–XII вв. или в X – начале XVIII в.?

Ответ: холопы в России были в X – начале XVIII в.

– Как вы думаете, почему князь Игорь в 945 г. оставил при себе лишь небольшую часть дружины, а большую отправил в Киев, решив еще "побродить" по древлянской земле?

Ответ: Игорь отпустил часть дружины, чтобы на долю каждого оставшегося досталось больше дани.

– Какая существует связь между словом летопись и вопросом "Сколько тебе лет?"

Ответ: жизненный круг человека измеряется годами, а жившего 800–900 лет назад – летами. Поэтому до сих пор спрашивают: Сколько тебе лет? Описание прошедших лет и стали называть летописями.

– На Руси ветхую икону не выбрасывали и не сжигали, а относили к реке и пускали по течению или закапывали в землю. Почему?

Ответ: связано с особым почитанием иконы, того святого, который на ней изображен.

– Крещение Руси для основной части населения было делом добровольным или насильственным?

Ответ: насильственным.

– О правящем князе говорили – "седе на столе"; или Ярослав на столе – т. е. Ярослав, который княжит. Как назывался город, в котором находился княжеский стол?

Ответ: назывался стольным городом, столицей.

– На латинском языке слово paganus означает "язычник". Кого же в Древней Руси называли погаными?

Ответ: всех язычников, например, половцев.

– Как вы думаете, какая связь туго натянутого лука и понятий: излучина реки (изгиб, крутой поворот), лукоморье?

Ответ: излучину реки, напоминающую туго натянутый лук, в далекие времена называли лука, а излучину у берега моря – лукоморье.

– В XI в. если сомневались в виновности обвиняемого, то его: Били палками? Подвергали пыткам? Штрафовали? Испытывали водой и железом?

Ответ: испытывали водой и железом.

– Ярослав Мудрый дал Новгороду Русскую правду, в первой статье которой провозглашалось право кровной мести. Некоторые ученые предполагают, что это право касается только привилегированных слоев населения, и прежде всего, бояр. Почему именно на влиятельных людей Новгорода распространялось это право?

Ответ: бояре неподсудны князю.

– Почему с Х в. на Руси начинает развиваться каменное зодчество?

Ответ: после принятия христианства начинают строить каменные церкви.

– Примерно за сколько лет до крещения Руси Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку?

Ответ: примерно за 100 лет.

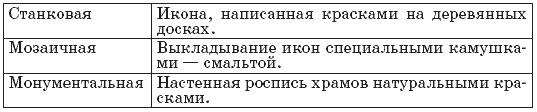

– Соотнесите направления в иконописи и их определения, найдите их соответствия. Станковая. Мозаичная. Монументальная. (Выкладывание икон специальными камушками – смальтой. Настенная роспись храмов натуральными красками. Икона, написанная красками на деревянных досках.)

Ответ:

– Мозаика в русских храмах с ХII в. практически не использовалась. Почему?

Ответ: в связи с дороговизной производства.

– Фреска происходит от итальянского слова "свежий". Объясните происхождение этого названия.

Ответ: художники наносили изображение водными красками на свежую штукатурку. Когда штукатурка твердела, вместе с ней закреплялись и краски.

– Для искусства средневековой Руси характерна анонимность творчества, когда творцы летописей или икон, архитектурных сооружений не подписывали своих имен. Какое объяснение этому можно дать?

Ответ: по представлению людей того времени, деятельность мастеров не являлась самостоятельной, а осуществлялась по Божьей воле, следовательно, имена создателей памятников культуры не представляли интереса для потомков и их не надо было указывать.

– Выясните, в какие годы на Руси было распространено летописание.

Ответ: в ХI-ХII вв.

– В чем отличия феодальной раздробленности стран Западной Европы и Древней Руси? Назовите два основных фактора.

Ответ: по времени прохождения и роли городов. В Западной Европе феодальная раздробленность относится к IХ– ХI вв., а в Древней Руси – к ХII-ХIII вв. На Западе в то время не было больших городов, а на Руси крупные города были в руках феодалов и усиливали феодальную раздробленность.

– Процесс феодальной раздробленности на Руси был случаен или объективно неизбежен?

Ответ: объективно неизбежен.

– Расшифруйте текст, используя порядковый номер букв в алфавите. 15 1 25 1 20 30 15 1 19 20 21 17 13 6 15 10 6. Составьте свою шифровку к одному из дополнительных текстов.

Ответ: начать наступление.

– О какой церкви идет речь в следующем тексте. "Легки ее изящные пропорции, она вся в полете, словно невесом белый камень; пучки стремительных вертикалей пилястр устремлены к небу. Глубокие тени лежат в амбразурах узких щелевидных окон и украшенных резьбой порталов. Пояс тонких колонок стягивает хрупкое тело храма. Над ним на ослепительной глади стен, подобно драгоценным камням, играют прозрачной тенью искусно вырезанные рельефы… Строен вознесенный над полукружием стен барабан, несший шлемовидную главу, вонзавшую в высоту свое острие" (Н. Воронин).

Ответ: о храме Покрова на реке Нерли.

– Попробуйте выяснить, есть ли отличия в названиях Торговая площадь, Сенная площадь. Как произошло название последней?

Ответ: Торговая площадь окружена церквами, гостиными дворами для купцов, лавками (небольшими торговыми помещениями), складами. Здесь разрешалось торговать только купцам, крестьяне сюда не допускались. Для них были Сенные площади. Прозвали так потому, что крестьяне торговали с возов, а лошадей кормили сеном. Закончится торговля, разъедутся все по домам и останется пустая площадь с остатками не съеденного лошадьми сена.

– Вы, очевидно, помните объяснение из учебника начальной школы, почему парадные ворота называли Золотыми. Но из Детской Библии вы должны знать и другое объяснение. Какое же?

Ответ: в учебнике начальной школы пояснено, что Золотые ворота так называли потому, что они были обиты медью и блестели на солнце. Однако есть и другое объяснение. В княжеских стольных городах главный вход именовался Золотыми вратами в память о Золотых воротах Иерусалима, через которые совершил свой торжественный вход Иисус Христос.

– Назовите древнейший город Владимиро-Суздальского княжества из четырех перечисленных: Галич, Перемышль, Владимиро-Волынский, Муром.

Ответ: Муром.

– В ХIII в. в Новгород отовсюду завозили очень много соли, но в дальнейшем перестали. Почему?

Ответ: нашли запасы соли в самой Новгородской земле.

– Был ли Новгород такой же торговой республикой, как Венеция или Флоренция, где всем управляли купцы?

Ответ: не был. В Новгороде власть была в руках бояр-землевладельцев.

– Посмотрите внимательно алфавит, пронумеруйте карандашиком буквы. Заменив номера цифр на буквы, узнаете, как называются керамические изделия из белой глины со специальными добавками. 22 1 18 22 16 18.

Ответ: Фарфор.

– Когда и кем была найдена первая берестяная грамота?

Ответ: в 1951 г. экспедицией ученого археолога Арциховского была найдена первая берестяная грамота.

– Как вы полагаете, бумагу на Руси производили с X, XII или XV в.?

Ответ: с X в.

– Археологи обнаружили около 100 грамот, относящихся к XII в. Лишь несколько грамот оказались целыми, остальные были разорваны. Удивленные археологи постарались прочитать фрагменты текстов. В них писали о том, что кто-то не платил долгов, податей: кому-то в драке выбили зуб, а заплатить денег за нанесенный ущерб не было. Так это грамоты новгородского суда. Но почему они разорваны?

Ответ: как только виновный человек выполнял обязательство, грамоту разрывали и выбрасывали.

– Центрами просвещения в средневековой Руси являлись: а) школы, б) княжеские дворы, в) монастыри.

Ответ: монастыри.

– К успехам монголов можно отнести ряд факторов. Найдите соответствующие им данные, заполнив таблицу. (Многочисленность войска, постоянные войны. Усобицы, феодальная раздробленность. Заманивание, окружение противника. Камнеметы, тараны. Деление войска на десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч; жесточайшая дисциплина. Конница.)

Ответ: