Чтобы приобрести союзников, избавляйтесь от волос

Примерно 100 тысяч лет назад наши далекие предки окончательно приобрели вид современного человека. На этом пока завершилась наша эволюция. С биологической точки зрения мы ничем не отличаемся от них. После этого происходило еще множество мелких изменений на генетическом уровне, но как биологический вид мы остаемся все теми же. У нас такой же потенциал физической силы, долголетия, привлечения особей противоположного пола, мышления и т. д.

Много тысяч лет назад наш далекий предок (который был у нас общим с шимпанзе и другими крупными человекообразными обезьянами) претерпел значительные эволюционные изменения. Он потерял большую часть волосяного покрова, и у него осталась лишь тонкая чувствительная кожа. Наш предок перешел от передвижения на четвереньках к прямохождению. Размер его мозга сильно увеличился, и голова стала непропорционально большой по сравнению с телом (в то время это, вероятно, воспринималось как не самая привлекательная черта внешности). Рот уменьшился, в результате чего зубы стало труднее использовать в качестве оружия. Исчезло противопоставление больших пальцев на ногах, дававшее ранее возможность обхватывать стопами ветки деревьев.

В целом все эти изменения сделали древнего человека более уязвимым перед хищниками. Голая кожа плохо защищала от когтей и клыков. Ходьба на двух ногах была неустойчивой и неуклюжей. Любой кролик мог обогнать это существо, с трудом удерживавшее равновесие. Похоже, что единственным разумным объяснением всем этим изменениям могло быть то, что они являлись побочными эффектами. Если рассматривать их в сочетании с изменениями поведения, то оказывается, что это приемлемая цена, которую пришлось заплатить за прогресс.

Физические модификации в теле древнего человека являлись, скорее всего, косвенным результатом кардинальных изменений окружающей среды. Резкая смена глобального климата вынудила древнего человека выйти из леса, обеспечивавшего ему хорошую защиту, на открытое пространство саванны. Столкнувшись там с сильными хищниками, он вынужден был в целях выживания изменить свое поведение. В те времена древние люди еще не умели взаимодействовать в составе больших групп. Это мы до сих пор наблюдаем у наших ближайших родственников. Шимпанзе, к примеру, не способны формировать крупные группы и сотрудничать. Если вы сведете вместе несколько самцов, результатом станет кровавое побоище, так как каждый будет стремиться к доминированию.

Древние люди, бродившие по просторам саванн пять миллионов лет назад, видимо, мало чем отличались от самцов шимпанзе. Однако свирепые хищники тех времен, начиная от саблезубых динофелисов и махайродов, достигавших размеров льва, и заканчивая более знакомыми нам гиенами, вынудили их поменять свое поведение. Выжить могли лишь те, кто обладал природными способностями к сотрудничеству. Наши предки начали жить большими группами, что обеспечивало им преимущество перед хищниками. Такие изменения в поведении, возможно, и привели к появлению побочных физических эффектов, которые мы наблюдаем у современного человека.

Примеры подавления агрессии и демонстрацию способности к сотрудничеству мы можем наблюдать у человекообразных обезьян в детском возрасте. По достижении зрелости эта способность к взаимодействию в составе больших групп у наших родственников пропадает. Можно предположить, что среди наших предков б ольшие шансы на выживание в саванне имели те особи, которые не вызывали агрессии своих сородичей, так как выглядели незрелыми и физически недоразвитыми: имели безволосое тело, большую голову, маленький рот и часто стояли на двух ногах. Именно так выглядят детеныши приматов на определенном этапе развития, хотя с возрастом эти черты внешности и поведения исчезают.

Кстати сказать, подобный механизм отбора особей, обладавших чертами детенышей, использовался людьми для одомашнивания животных. Собака, например, имеет гораздо больше схожих черт с детенышем волка, чем со взрослым волком, от которого она произошла. И это не просто теория. В ходе замечательного долгосрочного эксперимента, проведенного в период с 1950‑х по 1990‑е годы, русский генетик Дмитрий Беляев вывел домашнюю породу серебристо-черных лис и тем самым показал, каким образом древние люди сумели превратить волка в собаку.

Спустя 40 лет (что очень долго для эксперимента, но является лишь мигом с точки зрения эволюции) потомки диких лис начали напоминать домашних собак. У них закруглились очертания морды, повисли заостренные прежде уши, увеличилась подвижность хвоста. Окраска шкуры перестала быть однородной, на ней появились цветовые вариации и узоры. Домашние лисы больше времени проводили в играх и охотно признавали лидерство взрослых особей. Чем большую склонность к сотрудничеству они демонстрировали, тем больше становились похожи по внешнему виду и повадкам не на взрослых особей, а на лисят-переростков.

Но вернемся к людям. В процессе налаживания сотрудничества в группе они приобретали все больше инфантильных черт, что выразилось в потере большей части волос на теле, как у современного человека. Исключением стала лишь голова. Волосы на голове растут очень обильно и, в отличие от волос на других частях тела (и от других млекопитающих), продолжают расти в течение всей жизни.

Как и в случае с общей потерей волос, это явление может иметь несколько объяснений. Вполне возможно, что первоначально волосы на голове имели фиксированную длину, но со временем в результате естественного отбора начали расти постоянно. Вероятно, эти мутации закрепились вследствие того, что длинные волосы лучше защищают мозг или рост волос стал побочным эффектом ношения одежды, так как голова оказалась единственной частью тела, не прикрытой одеждой. Возможно, длинные волосы лучше защищали от прямого воздействия солнечных лучей в полдень (а оно может быть весьма сильным, что подтвердит вам любой обладатель лысины). Могут быть и другие, самые разнообразные объяснения.

Вообще-то установление точных "причин" эволюционных изменений – крайне трудная задача, поскольку мы не можем непосредственно наблюдать, что происходило в тот период времени, или провести эксперимент, доказывающий ту или иную теорию. Это немного напоминает ситуацию, когда финансовые аналитики заявляют в новостях, что фондовый рынок рухнул "из-за недостаточного доверия населения к правительству" или по каким-то другим причинам. Никто в точности не знает, почему рынок демонстрирует такую тенденцию развития. Точно так же никто не в состоянии объяснить, почему человечество развивалось в том или ином направлении. Все это лишь предположения.

Затерянные в космосе

Раз уж мы остались без волосяного покрова, важным фактором выживания стало наличие одежды. И под водой, и на Северном полюсе одежда является непременным атрибутом снаряжения. Пожалуй, самым очевидным примером ее защитных свойств может служить космический скафандр. Тело человека никогда не было приспособлено для выживания в космосе. Там царит невообразимый холод – до ‑270 °С. Там нет атмосферы. Условия в космосе не имеют абсолютно никакого сходства с земными. И все же астронавты в специальных скафандрах регулярно выходят в открытый космос.

Однако выжить в космосе в течение короткого времени можно и без специальной защиты. Голливуд любит показывать в своих фильмах, что может произойти с человеком в таких условиях. Все это красиво, но совершенно не соответствует действительности. Самым курьезным образцом может служить основанный на романе Филиппа Дика фильм 1990 года "Вспомнить все" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. В этом фильме люди, оказавшиеся на поверхности Марса без защитного снаряжения, неимоверно раздуваются, а затем лопаются, и их внутренности разлетаются во все стороны.

На самом деле у Марса есть атмосфера (хотя ее давление составляет всего одну сотую от земного). Но даже если бы речь шла о безвоздушном пространстве, человек не раздулся бы и не лопнул. Он, конечно, испытал бы ряд неприятных моментов, когда газы выдавливаются из внутренних полостей тела, но его голова не может лопнуть как воздушный шарик.

Есть еще такая опасность, как закипание жидкости в теле. Чем ниже давление, тем ниже точка закипания любых жидкостей, и в космосе, где давление вообще отсутствует, у вас возникнут неприятные ощущения от пересыхания глаз, с поверхности которых будет улетучиваться вода. В некоторых фантастических романах утверждается, что в этих условиях в сосудах закипает кровь. Это звучит ужасно, но, по данным НАСА, кожа и стенки кровеносных сосудов достаточно упруги, чтобы не допустить этого.

Кто-то может решить, что в условиях космического холода человек мгновенно замерзнет. Однако вспомните о термосе, который сохраняет содержимое горячим в течение длительного времени. В вакууме тепло может передаваться только в виде излучения. Именно таким образом мы получаем тепло от Солнца, лучи которого преодолевают по пути к Земле безвоздушное пространство. Наше тело тоже излучает тепло в виде инфракрасных (невидимых) лучей, однако подавляющая доля его потерь приходится на теплопередачу, при которой поверхность кожи передает тепловые колебания составляющих ее атомов атмосферному воздуху. В процессе теплопередачи движение атомов кожи немного замедляется, а атомов воздуха, наоборот, ускоряется. В вакууме такого произойти не может.

Вы, конечно, потеряете часть тепла, но далеко не так быстро. На самом деле умереть в открытом космосе вы можете от отсутствия воздуха. Но для этого тоже понадобится несколько секунд. В 1965 году в НАСА произошел инцидент, демонстрирующий, что может произойти в таком случае. В ходе тренировок в вакуумной камере у одного из испытателей лопнул скафандр. Испытатель (выживший в результате этого происшествия) оставался в сознании на протяжении 14 секунд. По данным НАСА, предельный срок выживания в условиях вакуума не установлен, но предполагается, что он может составлять от одной до двух минут.

В некоторой степени одежда помогает нам выжить. Однако многие животные, защищенные лишь небольшим количеством меха и утолщенной кожей на подушечках лап, прекрасно чувствуют себя в окружающей среде, а нудисты наглядно демонстрируют, что ношение одежды зачастую обусловлено лишь социальными факторами, а не необходимостью защиты. Эти социальные факторы сформировались очень давно. Тканая одежда появилась не позднее 27 тысяч лет назад. Мы знаем об этом потому, что на раскопках древнего поселения вблизи Павлова (Чехия) были обнаружены образцы глины с отпечатками ткани.

И это отнюдь не самое древнее свидетельство того, что люди пользовались одеждой. В районе деревни Костенки (Россия) были найдены костяные иглы, возраст которых составляет около 40 тысяч лет. Предполагается, что они использовались для сшивания звериных шкур. Однако самые надежные данные, говорящие о том, как давно человек носит одежду, дают нам обычные вши.

Вошь как измерительный инструмент

Когда Роберт Гук впервые опубликовал свой научный труд "Микрография" ("Micrographia"), наибольшее восхищение и отвращение вызвало, пожалуй, увеличенное изображение вши. В увеличенном виде вошь представляет собой поистине зловещее существо. Этот мелкий паразит обитает на человеческой коже и питается кровью. Многим еще со школьных времен известно, что головная вошь живет исключительно вблизи корней волос на голове. На других частях тела ее не найти. Однако у нее есть родственник, который относится к месту обитания не столь избирательно.

Платяная (или нательная) вошь произошла от головной вши 50–100 тысяч лет назад. Это удалось установить по изменениям ДНК обоих видов. Чем больше различий в ДНК, тем дальше от настоящего времени отстоит срок разделения популяций головной и платяной вшей.

Этот факт представляет для нас интерес с точки зрения истории одежды, так как считается, что появление платяной вши стало возможным лишь после того, как человек стал носить одежду. До этого она просто не могла выжить на открытом теле. Время появления платяной вши совпадает с временем, когда люди начали переселяться из Африки в места с более холодным климатом, что привело их к необходимости носить одежду.

Погружение в кожу

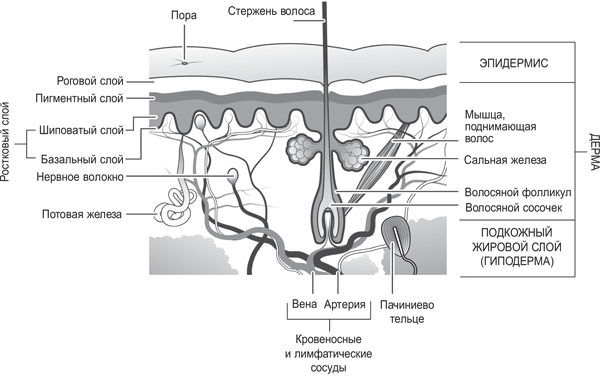

Тело человека защищено кожей. Как и в случае с волосами, цвет кожи зависит от наличия в ней меланиновых пигментов. Как и волосы, самый верхний слой кожи мертв. Крошечные отмершие чешуйки отслаиваются и опадают, внося немалый вклад в появление пыли в доме. Непосредственно под этим омертвевшим слоем, который носит название рогового, расположены еще два слоя – эпидермис, выполняющий защитные функции, и собственно кожа, или дерма. Клетки дермы постепенно поднимаются к поверхности и отмирают, образуя внешний слой. В дерме размещаются также меланоциты – клетки, производящие пигменты.

Строение человеческой кожи

Чем больше меланина вырабатывают меланоциты, тем темнее цвет кожи. Он свидетельствует о том, какое количество ультрафиолетовых лучей попадало на кожу в местах обитания наших предков. Ультрафиолетовые лучи занимают в спектре место между видимым светом и рентгеновскими лучами. Они обладают достаточной энергией, чтобы, проникнув сквозь кожу, повредить ДНК клеток. У людей, веками живших в краях, где ультрафиолетовое излучение было слабым, например, в северном полушарии, содержание меланина в коже меньше, чем у наших общих африканских предков.

Казалось бы, уменьшение защиты не имеет никакого смысла, а только повышает степень риска для здоровья, если впоследствии вы переедете туда, где солнечное излучение сильнее (например, в Австралию). Но на самом деле это имеет свои преимущества. Дело в том, что организму все равно требуется определенное количество ультрафиолета, который используется в производстве жизненно необходимого витамина D. Этот витамин почти не встречается в продуктах питания, но нужен организму для защиты от таких заболеваний, как, например, рахит. В северных широтах, где солнца мало, первопоселенцам требовалось больше ультрафиолета, проникающего сквозь кожу.

Это привело к тому, что кожа жителей северных регионов стала более бледной, а остатки меланина часто соединяются вместе, образуя родимые пятна и веснушки. Но даже в местностях, где солнца обычно бывает мало, уровень ультрафиолетового излучения может меняться, поэтому кожа сформировала такой защитный механизм, как загар. При сильном воздействии солнечного света меланоциты активизируются, производят больше меланина, и кожа темнеет. Это позволяет ей получать больше ультрафиолета и в то же время защищать более глубокие слои от повреждений.

Из чего все сделано?

Кератин – основной структурный материал внешних слоев кожи и волос – представляет собой белковое соединение. Молекула белка, в свою очередь, состоит из атомов. Если вернуться к волосу, который вы вырвали из головы, и начать рассматривать его под все более сильными микроскопами, то постепенно можно дойти до фундаментальных "кирпичиков", из которых состоит Вселенная. Чтобы понять, как устроено тело, необходимо задать себе вопрос, из чего состоит любое вещество (включая и ваш волос).

У древних греков на этот счет было две теории. Доминирующей была идея, что все на свете состоит из четырех элементов – земли, воздуха, огня и воды. Однако небольшая часть ученых полагала, что если взять любое вещество и начать делить его на все более мелкие части, то в конце концов можно дойти до некоторого предела. Эту конечную частицу они называли atomos ( греч . неделимый). Данная теория оставалась невостребованной почти две тысячи лет – до тех пор, пока в начале 1800‑х годов английский ученый Джон Дальтон не сформулировал современную атомную теорию, предположив, что все элементы состоят из различных типов крошечных частиц (атомов), причем каждый тип соответствует конкретному элементу.

Под элементами в данном случае понимались не четыре компонента мира, о которых говорили древние греки, а химические вещества, которые не могли быть получены одно из другого. Это могли быть газы (например, водород или кислород), металлы (например, железо или свинец) и другие вещества (например, углерод или сера). Однако даже в начале XX века большинство ученых считали, что атомы – это скорее удобная концепция, объясняющая химические преобразования, чем реально существующие частицы. Лишь в результате исследований, начатых Альбертом Эйнштейном в 1905 году, было окончательно доказано, что атомы существуют.

Беспокойные молекулы

Атомы похожи на маленьких детей: они не могут находиться в покое. Вода в стоящем на столе стакане кажется неподвижной, но на самом деле молекулы воды находятся в постоянном и хаотичном движении. Эйнштейн догадался, что эффект, впервые обнаруженный шотландским ботаником Робертом Броуном в 1827 году, может быть объяснен именно движением молекул.

Наблюдая в микроскоп за пыльцой примулы в капле воды, Броун заметил, что частицы пыльцы непрерывно движутся. Поначалу он приписал это некой жизненной силе, содержащейся в пыльце, но затем выяснилось, что точно так же ведут себя частицы минеральной пыли и сажи. Дело было не в жизненной силе, а в активности самой воды. Этот эффект назвали броуновским движением. Эйнштейн понял, что оно создается за счет того, что хаотично двигавшиеся молекулы воды натыкаются на частицы пыльцы, и математически обосновал эту теорию. Немного позже, в 1912 году, французский физик Жан Перрен провел серию экспериментов и впервые доказал, что атомы и молекулы действительно существуют.

Сегодня мы можем не только разглядеть отдельные атомы, но и манипулировать ими. В 1989 году группа ученых из компании IBM впервые продемонстрировала, что электронный микроскоп может использоваться не только для наблюдения за объектами, но и для управления ими. В частности, с его помощью они научились перемещать отдельные атомы. Спустя два месяца ученые смогли составить из 35 атомов ксенона заглавные буквы IBM.

Буквы IBM, составленные из атомов ксенона. Публикуется с разрешения "Press Association Images"

Чуть раньше, в 1980 году, Ганс Демельт, работавший в Вашингтонском университете, изолировал ион бария (ион – это атом, в котором либо не хватает электронов, либо присутствуют лишние электроны, за счет чего он имеет электрический заряд). При подсветке лучом лазера ион бария был ясно виден невооруженным глазом в виде светящейся точки, перемещающейся в пространстве. Вы, конечно, можете возразить, что ион увидеть невозможно и что мы видим только отражающийся от него свет. Но ведь именно так мы видим и любой другой объект.