Пустые атомы и парение над стулом

Атомы нашего тела не только очень малы, но и состоят главным образом из пустоты. Если бы вам удалось сжать материю своего тела, сблизив до предела все частицы, из которых состоят атомы, то образовался бы кубик со стороной менее 1/500 сантиметра.

Одним из чудес космоса являются нейтронные звезды, в которых атомы сжаты до такого предела, что пустое пространство в них отсутствует. В одном кубическом сантиметре вещества, из которого состоит нейтронная звезда (это чуть больше кусочка сахара), содержится около 100 миллионов тонн материи. Целая звезда тяжелее Солнца была бы размером примерно с остров Манхэттен.

Но не опасайтесь, с вашим телом такого не произойдет. Без мощного гравитационного воздействия атомы останутся стабильными. Они образуют молекулы, в частности молекулы кератина, из которых состоит волос, и удерживаются вместе благодаря электромагнитной силе – одной из четырех фундаментальных сил, о которых мы более детально поговорим в 6‑й главе. Молекула может состоять из атомов одного элемента. Так, например, молекула кислорода, которым мы дышим, содержит два одинаковых атома. Но молекула может также состоять из атомов различных элементов. К числу сложных молекул относятся, например, хлористый натрий (обыкновенная поваренная соль) и тот же кератин.

Атомы, из которых состоит вся материя, никогда не соприкасаются друг с другом. Чем ближе они находятся друг к другу, тем больше отталкивающая сила, возникающая в результате взаимодействия их электрически заряженных составных частей. Аналогичное явление мы можем наблюдать, если попытаемся сблизить одноименные полюса двух мощных магнитов. Даже когда кажется, что два тела соприкасаются, на самом деле это не так. Допустим, когда вы сидите на стуле, вы фактически не прикасаетесь к нему. Ваше тело парит над сиденьем на бесконечно малом расстоянии, поддерживаемое отталкивающими силами между атомами.

Возьмите пару магнитов и вспомните, какое удивление вызывало у вас в детстве их взаимодействие. Пожалуй, отталкивание одноименных полюсов представляется даже более таинственным явлением, чем притяжение. Но оно происходит всегда, когда сближаются два предмета. Взаимодействие, удерживающее атомы ваших ягодиц от соприкосновения с атомами сиденья, имеет скорее электрическую, чем магнитную природу, но в принципе оно схоже с отталкиванием одноименных магнитных полюсов.

Проникновение во внутренности атома

Уже вскоре после того, как в 1912 году было доказано существование атомов, выяснилось, что само название "атом" не вполне корректно. Атом не является неделимым. В нем имеются составные части. Ученым уже было известно, что атом содержит отрицательно заряженные частицы – электроны, которые могут его покидать. Поначалу предполагалось, что они находятся внутри положительно заряженной массы подобно сливам внутри сливового пудинга (такое описание предложил английский физик Дж. Томсон). Однако один новозеландец с пышными усами, работавший в Кембриджском университете, доказал, что это совсем не так.

Эрнест Резерфорд выдвинул идею бомбардировки атома другими частицами, чтобы понаблюдать за их реакцией. Это то же самое, что бросать мяч в невидимый предмет и по отскоку судить о свойствах предмета. В роли мяча выступали открытые незадолго до этого альфа-частицы, испускаемые радиоактивными веществами (позднее было установлено, что альфа-частица – это ядро атома гелия). При попадании на экран, покрытый флюоресцентным составом, эти частицы производили слабые вспышки. Помощники Резерфорда в темной комнате могли наблюдать за вспышками, вызванными отклонением альфа-частиц от золотой фольги.

Сила воображения, без которой немыслима никакая наука, позволила Резерфорду и его команде предположить, что какая-то из альфа-частиц может отразиться от атома золота в прямо противоположном направлении. Так оно в конце концов и случилось. Результат поразил исследователей. По словам Резерфорда, это было то же самое, как если бы артиллерийский снаряд отразился от папиросной бумаги и полетел обратно. Он догадался, что в атоме должно быть маленькое, но очень плотное, положительно заряженное ядро, которое способно оттолкнуть альфа-частицу. Резерфорд впервые предложил знакомую нам картину атома, похожего на Солнечную систему, в центре которой располагалось положительно заряженное ядро (этот термин он позаимствовал у биологии), а вокруг него – отрицательно заряженные электроны, напоминавшие планеты.

Сливовый пудинг Томсона ушел в небытие. Ядро было настолько меньше самого атома, что его сравнивали с блохой посреди кафедрального собора. По размерам оно составляло 1/100 000 от всего атома и состояло из положительно заряженных частиц, названных протонами. Однако в ядре содержалось до 99,9 процента всей массы. На каждый протон приходился один вращавшийся вокруг него электрон, который уравновешивал электрический заряд. В результате атом оставался нейтральным.

Однако даже эта усовершенствованная картина была еще далека от идеала. В 1932 году в ядре была обнаружена еще одна частица – нейтрон. Он обладал такой же массой, как протон, и с его помощью удалось найти объяснение одной загадке. Дело в том, что существует несколько разновидностей одного и того же элемента, которые называются изотопами. Они не отличаются друг от друга в химическом отношении, но их атомы имеют разный вес. Нейтрон помог разъяснить ситуацию. Количество заряженных частиц определяло, что это за элемент и в какие химические реакции он может вступать, а различия в весе атома зависели от количества нейтронов.

Атом не похож на миниатюрную Солнечную систему

Именно так мы до сих пор и представляем себе атомы, из которых состоит наше тело. Однако после 1932 года наука шагнула далеко вперед. Сегодня ученым известно, что электроны не летают вокруг ядра подобно планетам, вращающимся вокруг Солнца. Планетарная модель атома доказала свою несостоятельность. Если бы она соответствовала действительности, у нас возникли бы проблемы. Заряженная частица при ускорении испускает энергию в форме света. А ведь вращение по орбите неизбежно связано с ускорением. Дело в том, что ускорение означает изменение не столько скорости как таковой, сколько вектора скорости.

Скорость представляет собой числовую величину, например 50 километров в час. Вектор скорости – это более многозначное понятие, объединяющее в себе и скорость, и направление движения, например 50 километров в час в северном направлении. Ускорение возникает, когда происходит изменение одной из двух составляющих вектора скорости. Так что даже если мы будем продолжать двигаться с той же скоростью 50 километров в час, но изменим северное направление на восточное, возникнет ускорение. Таким образом, если представить себе, что электрон с бешеной скоростью носится вокруг ядра подобно миниатюрной планете, он постоянно будет менять направление движения и, следовательно, находиться в состоянии непрерывного ускорения. А это значит, что он будет терять энергию, испуская свет, и в доли секунды врежется в ядро. Как следствие, все атомы во Вселенной мгновенно самоуничтожатся.

Квантовый переход

Понять, почему мир до сих пор не исчез в грандиозной вспышке света, помогла квантовая теория. Она утверждает, что привычный образ электрона как крошечной частицы, вращающейся по орбите вокруг ядра, неверен. Электрон в любой момент времени находится не в какой-то определенной точке, а одновременно во всех точках, расположенных вокруг ядра, каждая из которых обладает различной вероятностью. Его конкретное местоположение можно установить только в момент наблюдения. Лучше всего представить себе электроны в виде расплывчатого облака вокруг ядра. Конечно, такую картину нарисовать сложнее, поэтому во многих учебниках все еще присутствует старая планетарная модель.

Электроны, создающее это облако, могут существовать только при определенном уровне энергии. Можно представить себе, что они передвигаются по заданным рельсовым путям. Если придать им дополнительный импульс энергии, они перескакивают на другой путь. Но этот импульс должен иметь строго определенную величину, так как электрон не может находиться где-то посредине между путями. Такие фиксированные импульсы энергии называются квантами. От этого слова и произошло название "квантовая теория".

Правда, термин "квантовый переход" ("квантовый скачок") в нашей повседневной речи приобрел в последнее время какой-то странный смысл. В физике под ним понимается переход в новое состояние, для которого требуется минимально возможное количество энергии. Поэтому странно слышать, когда квантовым скачком называют какие-то грандиозные преобразования.

Обычно энергию, необходимую для перехода электрона на более высокий уровень, дает свет. Свет несет энергию (и это замечательно, потому что именно так энергия Солнца доходит до нас через безвоздушное пространство космоса). А когда электрон опускается на более низкий уровень, он сам излучает свет. Поскольку электрон может находиться только на одном из предназначенных для него энергетических уровней, эта энергия передается строго определенными порциями – квантами. Свет тоже состоит из определенных порций – частиц, называемых фотонами.

Очарование кварков

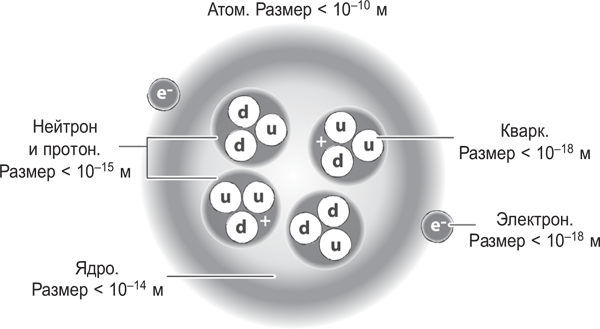

Тело человека состоит из молекул, а молекулы – из атомов, каждый из которых содержит протоны, нейтроны и электроны. Однако теперь мы знаем, что прежние представления о протонах и электронах как фундаментальных единицах атома тоже неверны. Протоны и нейтроны состоят из действительно фундаментальных частиц, которые называются кварками. Существует несколько типов кварков, которые отличаются друг от друга ароматом (я не шучу). Выделяют такие ароматы, как очарованный, странный, верхний и нижний, но нас в первую очередь будут интересовать верхний и нижний. Протон состоит из двух верхних и одного нижнего кварка, а нейтрон – из двух нижних и одного верхнего.

От этой разницы зависит электрический потенциал протона и нейтрона, так как заряд нижнего кварка составляет ‑1/3, а верхнего – +2/3. В результате положительный электрический заряд протона равен 1, а нейтрон электрически нейтрален. Конечно, неправильно, что заряд частицы представляет собой дробную величину. На самом деле заряд кварка вовсе не 1/3 и не 2/3. Эти величины следует понимать как исходные единицы электрических зарядов. Однако поскольку протоны и электроны были известны еще до открытия кварков и им присвоили заряды, равные единице, нам приходится соглашаться на то, что заряды могут быть и дробными.

Название "кварк" было введено в научный оборот американским физиком М. Гелл-Маном. Первоначально он произносил его как "кворк", но как-то раз наткнулся на одну строку из романа Джеймса Джойса "Поминки по Финнегану": "Три кварка для мистера Марка!" То, что кварков было именно три, показалось Гелл-Ману символичным, и он стал произносить это слово по-новому.

Запутанная стандартная модель

Дойдя до кварков, мы наконец действительно достигли предела неделимости. Именно из этих фундаментальных частиц состоит тело человека и вся Вселенная.

Физики создали так называемую стандартную модель, которая описывает весь мир, основываясь примерно на девятнадцати различных элементарных частицах. Двенадцать из них – это частицы, составляющие материю. Это кварки, электроны, а также еще несколько загадочных частиц, которые образуются в ядерных реакциях и экспериментах на коллайдере. Еще пять частиц предназначены для передачи различных сил. Так, например, фотон, будучи частицей света, одновременно является носителем электромагнитных сил.

Строение атома. При соблюдении масштаба для показанного размера ядра весь атом был бы около десяти километров в поперечнике.

Выделяют еще пару частиц, которые, может быть, существуют, а может быть, и нет. Это гравитон, который, как предполагается, должен быть носителем гравитации, если она также передается в квантовой форме (что пока еще не находит полного теоретического подтверждения), и бозон Хиггса – главная цель экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Эта неуловимая частица предположительно придает массу всем остальным элементарным частицам.

Чтобы еще больше усложнить картину, добавим, что каждой частице соответствует античастица. Когда мы говорим об антиматерии, в памяти первым делом всплывает фантастический сериал "Звездный путь" (на антиматерии работали двигатели корабля "Энтерпрайз"). Тем не менее антиматерия так же реальна, как и материя, но обладает некоторыми противоположными свойствами, в частности электрическим зарядом. У каждой из двенадцати частиц материи есть эквивалентная частица антиматерии. Так, например, электрону соответствует антиэлектрон, более известный как позитрон, который имеет не отрицательный, а положительный заряд.

При соприкосновении материи и антиматерии они взаимно уничтожаются (аннигилируют), а их масса полностью трансформируется в энергию. Поскольку количество энергии в материи определяется знаменитым уравнением Эйнштейна Е = mc², где с означает скорость света (очень большую величину), то при аннигиляции выделяется колоссальная энергия. Килограмм антиматерии, аннигилируя с эквивалентным количеством материи, производит столько же энергии, сколько обычная электростанция может выработать на протяжении двенадцати лет. Правда, в зависимости от того, какой тип антиматерии участвует в этом процессе, могут также образовываться вторичные частицы (нейтрино), которые снижают количество энергии вдвое, но этого тоже немало. Антиматерия является самым компактным источником энергии. В ней содержится в тысячу раз больше энергии, чем в ядерном топливе.

Хотя эти элементарные частицы достаточно хорошо позволяют объяснить все процессы, происходящие в материальном мире, картина получается слишком сложной и запутанной. Поэтому ученые стремятся создать более простую модель для интерпретации основ реальности. Уже многие годы физики работают над различными альтернативными теориями, но ни одна из них пока не может быть признана удовлетворительной.

Твердое тело, жидкость или газ?

Теперь давайте отвлечемся от теоретических размышлений и, глядя на ваш волос, задумаемся об одной интересной проблеме. В школе вас учили, что все вещества могут находиться в одном из трех состояний – твердом, жидком или газообразном. Поскольку очевидно, что волос не жидкий и не газообразный, следовательно, он твердый. Однако его гибкость и пластичность как-то не очень согласуются с понятием твердости. Говоря о твердом веществе, мы представляем себе что-то прочное и стойкое. Можно привести еще один пример, не слишком согласующийся с этой упрощенной классификацией. Нет никаких сомнений в том, что песок состоит из твердых частиц, но он протекает сквозь пальцы, словно жидкость.

Лучше всего разбираться с агрегатными состояниями материи на примере одного из немногих веществ, которые известны нам и в твердом, и в жидком, и в газообразном состоянии. Это вода. Она позволит понять, в чем состоит разница между тремя состояниями материи. Как правило, при переходе из твердого состояния в жидкое и из жидкого в газообразное атомы отдаляются друг от друга и начинают двигаться быстрее. Все атомы и молекулы находятся в движении, но в твердом теле они колеблются в рамках жесткой структуры, благодаря электромагнитным связям между молекулами. В жидкости структура отсутствует. Определенная связь между молекулами сохраняется, но она уже не такая прочная. В газе молекулы движутся независимо друг от друга.

Казалось бы, этот процесс может происходить бесступенчато, и четких границ между состояниями вещества быть не должно, однако на деле они существуют. Конечно, отдельные молекулы воды, находящейся в жидком состоянии, постоянно переходят в газообразную форму (испарение), но для того, чтобы превратить всю воду в газ, необходимо нагреть ее до определенной температуры – точки кипения, а затем постоянно подогревать, чтобы окончательно разрушить все связи и высвободить молекулы.

Четвертое состояние материи

Наука, которую нам преподают в школе, похоже, находится где-то на уровне викторианской эпохи, когда были известны только три состояния вещества, однако на самом деле их пять. С четвертым состоянием вещества вы сталкиваетесь на каждом шагу. Оно даже более очевидно, чем газообразное, но поскольку школьное образование ограничено мировоззрением XIX века, даже многие взрослые не знают о его существовании, хотя много раз слышали это слово применительно к большим телевизионным экранам. Речь идет о плазме.

Необходимо заранее дать одно пояснение, чтобы устранить возможную путаницу (особенно если учесть, что главным предметом рассмотрения в нашей книге является человеческое тело). Плазма, которую мы в данном случае обсуждаем, не имеет ничего общего с плазмой крови. Плазма крови – это бесцветная жидкость, в которой плавают кровяные тельца. Плазма в физическом смысле – это четвертое состояние материи, следующее после газообразного. (Вообще-то, и в том и в другом случае данный термин выбран не слишком удачно, потому что первоначально в переводе с греческого это слово означало нечто "вылепленное", "оформленное", а мы в обоих случаях имеем дело скорее с бесформенными субстанциями.)

Чтобы убедиться в том, насколько плохо мы понимаем, что такое плазма, достаточно взглянуть в толковый словарь, который утверждает, что это "газ, содержащий ионы вместо атомов и молекул". Давайте пока отвлечемся от ионов и обратим внимание на расплывчатость и неопределенность толкования. Описывать плазму как газ – это то же самое, что назвать жидкость "очень плотным газом, обладающим текучими свойствами". Конечно, плазма больше похожа на газ, чем на жидкость, но все же это нечто совершенно иное – особое состояние материи.

Я уже упомянул о том, что плазма представляет собой более очевидное состояние вещества, чем газ, потому что ее можно увидеть невооруженным глазом. Солнце представляет собой гигантский шар, состоящий из плазмы. В любом пламени содержится плазма, хотя обычное пламя, с которым мы встречаемся в быту, – это все же смесь очень холодной плазмы и газов. Если газ – это состояние, в которое переходит жидкость при нагревании, то плазма – это состояние, в которое переходит газ при продолжении нагревания.

По мере того как газ становится все горячее и горячее, электроны в его атомах приобретают все больше энергии. В конце концов ее становится достаточно для того, чтобы электрон оторвался от атома и покинул его. У большинства атомов есть природное свойство либо терять, либо приобретать электроны. Одни атомы легко теряют электроны и за счет этого превращаются в положительно заряженные ионы. Другие легко заимствуют лишние электроны и превращаются в отрицательно заряженные ионы. Таким образом, ион – это атом, имеющий электрический заряд за счет того, что у него либо не хватает электронов, либо имеются лишние. Вещество, нагретое до такого состояния, что его атомы превращаются в ионы, называется плазмой.