Мой вояж в Лондон в 2008 году подтвердил наши ожидания: коллекции крошечных пластин, найденных в двух экземплярах Инцизоскутум, были нерожденными зародышами внутри материнского тела. Крошечные пластины были не повреждены, не растворены соками желудка, и каждая несла на внешней поверхности тонкий орнамент, хорошо известный ученым по рыбам ювенильного возраста этой группы. Более того, перевернув их, я увидел орнаменты, которые еще не были сфотографированы к тому времени. Однако структур пуповины мы так и не нашли в наших образцах.

И все же значение находки было ясно: мы открыли новый удивительный факт сексуальных повадок древних примитивных рыб. Перед лицом почти двухсотлетних детальных научных поисков, нам понадобились всего-то два случайно отобранных образца рыб из отложений Западной Австралии, датированных 1960-ми годами, чтобы открыть самые интимные секреты крупнейшей группы рыб-плакодерм, артродир. Теперь мы знаем, что они спаривались в мелких экваториальных водах Гондваны – поскольку древние отложения Гоугоу относятся именно к той эпохе, – а затем вскармливали и воспитывали свою молодь до той поры, когда она сама могла позаботиться о себе. Вряд ли такое поведение можно назвать примитивным, и уж вовсе оно не ожидаемо от той группы, которая не показывала признаков специальных органов размножения в предыдущих ископаемых образцах.

Так возникла проблема отцовства в палеозое. Мы нашли женские особи – и даже с эмбрионами внутри; мы идентифицировали грудные плавники, однако вблизи них не было ничего, указывающего на сколько-нибудь специализированный генитальный аппарат, с помощью которого можно оплодотворить самку. Где-то в ископаемых останках мира затерялись все мужские особи этих рыб. Мы нашли рыб-мам, но куда делись отцы?

В течение следующих нескольких дней мы просматривали другие образцы артродир из Гоугоу и из других мест. Но все бесполезно: мы не смогли отыскать мужских экземпляров, несущих структуры вроде класперов, ни в одном музейном образце. Я перешел к рассмотрению образцов из группы артродир под названием Coccosteus из отложений Красных Песчаников – Олд Ред Сэнстоун в Шотландии (несколько сот проб), чтобы найти и там эмбрионов или рыб с грудным плавником с некими признаками, указывающими на то, как они могли спариваться. Во многом группа Coccosteus схожа с Incisoscutum – и опять никакого результата. Каким способом эти древние самцы осуществляли свой мужской долг?

А доказательство было прямо-таки у нас под носом. Оно поступило из наших собственных коллекций в Австралии.

Как и в случае неидентифицированных триплетов в забытых образцах, собранных в 1986 году, доказательство обнаружилось в старом образце плакодермы, над которым я работал в 1984 году и которое явилось решающим для понимания, каким образом происходила эволюция органов спаривания у позвоночных.

В феврале 1983 года Австралия стала принимающей страной международного собрания экспертов ископаемых в Канберре, собрав воедино образцы ископаемых рыб из Китая, Эстонии, Франции, Англии и США. В какой-то период наиболее показательные открытия, касающиеся раннего развития рыб, делались в Китае, так что мне было очень радостно услышать о последних находках в этой стране.

Я выступил на той конференции со статьей о плоском образце плакодермы, называемом филлолепида, который изучал в то время в штате Виктория. До 1960 года был найден только один ископаемый образец, датированный поздним девоном. Новые образцы были не только полноценными рыбами с сохранившимся хвостом, но также демонстрировали детали челюстей, ушного камня (отолита) и другие черты, которые ранее не были отмечены у плакодерм или были отмечены скудно.

Впервые я посетил раскопки отложений Мтховитт в штате Виктория в 1980 году, когда начал свою диссертацию по геологии и палеонтологии региона. Рыбы были найдены в известняках вдоль грунтовой дороги у основания Мтховитта, вблизи реки Хаукуа. Это одно из немногих мест Австралии, где встречаются рыбы среднего девона. Место было впервые описано геологом Марком Марсденом в 1960-х годах, во время картирования региона сегодняшнего Национального парка в горах восточной Виктории. В начале 1970-х профессор Джеймс Уоррен и его команда за несколько сезонов осуществили раскопки этих отложений в поисках ископаемых рыб. Все находки хранились в Университете Монаш.

В 1980 году я взял образцы одной из таксономических групп рыб, известной как Bothriolepis, из университетского хранилища за основу своей диссертации. По завершении диссертации я принялся за другую, по палеонискоидам – рыбам с лучеобразными плавниками. Иногда меня поражало, что препарирование этих образцов по сути своей было прямо противоположно препарированию рыб с Гоугоу. В отличие от рыб с Гоугоу очень изъеденные кости рыб с Мтховитта плохо сохранились. Стандартный способ препарировать образцы был такой: следовало замочить обе половины сплющенной рыбы на ночь в слабом растворе соляной кислоты, затем аккуратно отскрести кости от породы, в которой сохранилась рыба. Затем половинки породы предстояло отмыть в воде и отпечатки симметрично зафиксировать в латексе. Как только кости ископаемого оказывались в латексе, поверхность можно было сфотографировать, чтобы выявить тончайшие детали. В то время как ничто из оригинальных ископаемых костей не сохранено, мы имеем превосходный фотоотпечаток и отпечаток в латексе – и полное представление о реальных костях рыбы.

Филлолепиды оставались загадкой много лет подряд. Поначалу ученые считали, что эти рыбы были странными бесчелюстными формами современных миног, хотя находки Мтховитта продемонстрируют, что у них есть челюсти и зубы. В 1982 году я сделал краткий обзор рыб Мтховитта для конференции палеонтологов в Кембридже, отметив, что у филлолепид из этой местности не отмечено глазных впадин, – в связи с этим я высказал догадку, что эти рыбы были от природы слепыми.

В конце моего доклада старейший британский палеонтолог Стэнли Уэстолл подошел ко мне и поведал, что согласен с моей версией слепоты этих рыб. Несколькими неделями позже я принял предложение навестить его и посмотреть домашнюю обширную коллекцию снимков и образцов плакодерм. Мы с ним разговорились на тему таинственных филлолепид, и я принял решение и далее изучать их. Грядущая встреча палеонтологов раннего периода развития позвоночных в Канберре в 1983 году была моим шансом развеять туман вокруг некоторых вопросов, касающихся этой группы рыб.

Моя презентация в 1983 году легла в основу статьи о моих исследованиях. По головным пластинам я заключил, что эти рыбы представляют собой новый род, и, как было упомянуто ранее, назвал род Austrophyllolepis, что означает Южные Филлолеписы.

Хотя большая часть описания новых ископаемых была работой рутинной, меня беспокоил один маленький аспект: странные кости в области грудных плавников, подобных которым я никогда ранее не видел ни у какой ископаемой плакодермы. Плавник состоял из плоской широкой пластины с длинной трубчатой костью, направленной от передней к задней точке тела рыбы. Я определил эту кость как "метаптеригиум", и она одно время считалась обычным компонентом структуры плакодермы – ничего необычного. Меня не покидало предчувствие, что поскольку только некоторые экземпляры плакодерм имели эту кость, значит, она есть признак сексуального диморфизма, наряду с длинными простертыми анальными плавниками – эквивалентом класперов у рыб-самцов. Не обладая достаточными данными для статистического подтверждения, я оставил окончание статьи логически открытым, подтвердив догадку относительно своего подозрения: такие структуры могут быть использованы для репродукции, но я до той поры не имею достаточного подтверждения догадки.

Спустя 25 лет в поиске самого старого позвоночного мы решили осмотреть анальные плавники всех хорошо сохранившихся известных плакодерм. Кейт и Зерина должны были вновь изучить образцы Гоугоу из Лондонского музея естественной истории и из Западно-Австралийского музея. Я должен был вновь осмотреть свои образцы, используемые для моей диссертации, сделать новые латексные отпечатки и попытаться отыскать детали, которые я мог пропустить в ранних своих работах.

Возвращение к исследованиям моей молодости были волнующим. Во-первых, пища для размышлений появлялась при воспоминаниях о каждом образце, особенно о самых необычных из них, и прежде всего о тех, которые вызвали трудности в интерпретации и препарировании. Однако эти образцы породили яркие воспоминания о старых друзьях, о семье и рождении моего первенца, которое пришлось на самый трудный период изучения ископаемых останков. Повторное изучение этих же образцов в 2008 году означало, что их истинная природа окончательно открыта, и не благодаря таинственным интуитивным процессам, но только благодаря новым возможностям науки и открытиям относительно развития анатомии у примитивных рыб. Странная трубчатая кость, которая выступала из головы рыбы, которую я назвал метаптеригиум, теперь несла более близкое подобие аналогичной удлиненной кости, названной "базиптеригиум": она имеется в грудном поясе всех акул, скатов и цельноголовых.

Базиптеригиум – это наш ключ к пониманию происхождения спаривания позвоночных. Сравнивая удлиненный базиптеригиум южных филлолепид с тем, которым обладают современные акулы, скаты и цельноголовые, а также многие группы примитивных костных рыб, мы видим очевидное сходство, которому ранее не придавали значения: считалось, что только акулы, скаты и цельноголовые, которые спаривались путем копуляции, обладают длинной костью-базиптеригиумом в составе плавника. Это – весомое доказательство, наряду с недавно обнаруженными в Музее естественной истории эмбрионами, родом с Гоугоу, ведь эти плакодермы должны были спариваться способом копуляции, как и птиктодонтиды.

Более того, поскольку филлолепиды находятся у основания эволюционного древа таксона Артродиры, весьма правдоподобно, что все они спаривались путем копуляции.

Еще один особенный факт удалось обнаружить путем повторного изучения костей филлолепид: хорошо развитый, удлиненный базиптеригиум не сужался к концу, как обычно наблюдается; он резко обрывался в виде острого фасетного сочленения. Очевидно, это не было окончанием плавника – здесь присоединялось что-то еще. Нам представилось, что именно к этому месту должен прилегать класпер.

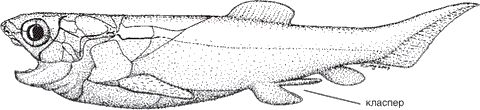

Реставрация Incisoscutum, небольшой рыбки-плакодермы из Гоугоу – хорошо видны класперы у самца (автор рисунка Джон Лонг)

К концу 2008 года нам так и не удалось найти мужских класперов ни в одном экземпляре артродир из Гоугоу; однако посчастливилось обнаружить исключительные образцы, показывающие базиптеригиум, выступающий из грудного плавника. В самом деле, почти у каждого известного артродира из Гоугоу с сохранившимся грудным плавником всегда имелось фасетное сочленение для большого базиптеригиума, направленного назад. Действительный базиптеригиум мы обнаруживали у всех образцов Incisoscutum, той самой рыбки, в теле которой мы обнаружили эмбрион.

Образцы Гоугоу показали базиптеригиум в 3D-формате. Окончание кости не суживалось к точке, как у наших филлолепид, и имело фасетное сочленение для еще одного элемента грудного плавника. Таким образом, изучая акул и скатов, у которых базиптеригиум поддерживает множество хрящевых соединений, а у самцов также имеется класпер – и более короткий хрящевой элемент у самок, мы пришли к заключению, что все аналогично устроено и у плакодерм. Теперь у нас имелась причина написать статью о том, что артродиры обладали интимным сексуальным поведением и копулятивным размножением и по крайней мере некоторым из них было присуще живорождение.

К концу того года мы с Кейт и Зериной подали статью в большой журнал Nature с анонсом, что первый известный эмбрион рыб-артродир обнаружен и что имеется доказанное сходство этих рыб с современными, которые размножаются, используя класперы. Мы предположили, что копуляция гораздо более распространена в древнем мире рыб, чем полагали ранее. К январю 2009 года мы вновь опубликовали статью, на этот раз с большим предисловием профессора Пера Альберга из Уппсальского университета – он написал о значении наших открытий, что вызвало большой научный отклик и подарило научную известность нашей команде.

Однако к тому времени мы так и не нашли мужского представителя артродир с класпером; а это уводило нас в сторону. Мы все еще не видели того, что буквально было у нас под носом.

Глава 6. Нашелся и отец

Почти весь 1920 год был проведен в изучении электрической стимуляции пятнистого ската…

Я пока не сталкивался с копуляцией скатов, но надежный источник говорит, что у самых крупных видов самец вводит при копуляции только один класпер.

Уильям Гарольд Ли-Шарп

Иногда, чтобы сделать неожиданное открытие, ученым, погруженным в исследование, достаточно время от времени бросать взгляд на прошлое выдающихся людей, проведших жизнь в изучении темных пятен науки. Таким вот образом, изучая внутреннюю анатомию генитальных органов самцов акул и скатов, чтобы понять, на что обратить внимание в поисках исчезнувшего из поля зрения класпера артродир, я проштудировал кипы научных статей, которые помогли мне понять потаенные сферы анатомии рыб. В Журнале по морфологии я наткнулся на опубликованные в 1920–1926 годах статьи прекрасного ученого Уильяма Гарольда Ли-Шарпа. Наиболее замечательны в этих статьях блестящие иллюстрации ученого – анатомические разрезы в сочетании с результатами его же экспериментов, подробно показывающие класперы хрящевых рыб (акул и скатов). Эти рисунки выполнены ученым, который был специалистом даже не по рыбам и вовсе не по позвоночным, а по крошечной группе редких паразитических существ копеподов – дальних родственников крабов и лобстеров. Ли-Шарп был заворожен тем, как паразиты проникают в тела акул, да так и остался исследователем акул и скатов, позднее – их генитальной анатомии. Он стал первым зоологом, который определил, что акулы используют морскую воду для прокачки через сифонную железу (его эксперименты воссоздавали прокачку воды через класперы мертвого ската). Именно таким образом, через воду, паразиты проникали в интимные зоны тела рыб. Его исследование привело к открытию, что Куперова железа у человека (производящая компонент семени) исполняет ту же функцию и развита таким же образом, как и класперы у акул. У акул этот секрет – жидкость желез, богатая протеинами, которая немедленно коагулируют при соприкосновении с морской водой, однако углубление вдоль класпера формирует трубку, по которой сперма беспрепятственно поступает из класпера прямо к самке. Этот же секрет помогает увлажнять класпер и облегчает сперме возможность проходить через класпер. Таким образом, как обнаружил Ли-Шарп, система работает подобно мужской генитальной системе у человека. Автор оставил нам в наследство 71 научную статью по класперам, копеподам, а также практический значимый вклад в учебник по зоологии, который впервые был выпущен британским писателем и зоологом Х. Уэллсом. Вне научной сферы Ли-Шарп был одаренным композитором, создавшим и опубликовавшим 10 оригинальных пьес для фортепьяно. Он умер в совершенной нищете в 1950 году.

Но как и отчего кто-то вдруг становится одержим темой класперов акул? Что касается меня, это было нечто из области исследования доисторических фактов и объектов. Следом за открытием нашей командой длинной брюшной кости, поддерживающей класперы – базиптеригиум – в древних рыбах плакодермах, нам необходимо было найти свидетельство того, что сами класперы реально существуют у разных групп артродир – исчезнувших бронированных рыб. Наше открытие последнего исчезнувшего фрагмента в этом пазле произошло вскоре после визита к одному из самых известных палеонтологов, профессору Перу Эрику Альбергу из Университета Уппсалы, Швеция. Пер был моим старым другом – мы с ним стали переписываться в 1990-м, когда он был аспирантом, изучавшим странных рыб саркоптериг с бусиноподобными глазами, называемых поролепиформы. Пер написал короткий комментарий в журнале Nature об открытиях Гоугоу 1989 года, где подчеркивал "неоценимую научную ценность" ископаемых открытий благодаря их превосходной сохранности. Мы наконец-то встретились лично в 1992 году, во время одного из моих визитов в Музей естественной истории в Лондоне, где он впервые начал карьеру в качестве нового куратора отдела ископаемых рыб.

Пер несколько раз навещал меня в Австралии в 1990-е, включая наш замечательный тур, когда мы втроем – я, он и Кейт Тринаджстик – предприняли путешествие к отдаленному пыльному уголку Западной Австралии. В то время докторант, Кейт изучала породы формации Гнейд и ископаемые возле станции Уильямберри. Наша миссия заключалась в том, чтобы собрать ископаемые останки и помочь Кейт картировать общую геологию данной формации. Двое русских палеонтологов, сопровождавших экспедицию с выставкой динозавров, также поехали с нами вместе, и путешествие выдалось крайне удачным.

Я приехал на станцию биологов-палеонтологов и узнал, что сегодня – "национальный день геолога в России", и русские настояли, чтобы отпраздновать день водкой и многочисленными тостами. Слегка с похмелья, на следующий день мы вышли на полевые исследования и стартовали в поисках ископаемых. По прошествии пары дней тяжелейшей работы небеса разверзлись, и хлынул ливень; по сути, нам пришлось удирать от него на полном ходу нашего грузовичка, дабы не увязнуть в набухшей грязи местных грунтов.

После дождя множество ползучих злобных тварей, в основном змей, ринулись на сухую землю, в нашем случае на домик станции, где мы жили. Смотрителя и хозяина станции, Джоша Перси, укусила наиболее крупная из змей, желто-красная. Кейт, как специалист с медицинским образованием, занялась уходом за больным. При других условиях мы вызвали бы медицинскую авиапомощь, однако непрекращающийся дождь сделал посадку на нашей полосе невозможной. Страшный нарыв на ноге Джоша держался несколько дней, но, в конце концов, Джош пошел на поправку.

Пер приехал в Перт еще раз в 1997 году на конференцию по позвоночным и сопровождал нас вместе с группой палеонтологов всех национальностей на раскопки Гоугоу. В последние годы он был занят проектом, в который вошли и ископаемые рыбы Гоугоу, что в очередной раз привело нас на Гоугоу в 2009 году, чтобы осмотреть образцы Западно-Австралийского музея и начать, наконец, препарирование этих образцов.

Пер и Кейт, которая работала в Университете Перта, вместе осматривали прекрасно сохранившихся артродир, в частности брюшной пояс. Я обнаружил этот образец в полевых раскопках в 2001 году и передал для дипломной работы одной из студенток-зоологов Кейт Бифилд, занятой подробным изучением хвостовой части и брюшных плавников. До того времени хвостам плакодерм Гоугоу уделялось поверхностное внимание, главным образом потому, что мало какие из них сохранились в достаточно хорошем состоянии. Наиболее детальная работа по артродирам Гоугоу была выполнена английским зоологом доктором Кимом Деннис-Брайаном, специалистом по млекопитающим, который при этом был ассистентом доктора Роджера Майлза по образцам артродир в 1970-е. Вскоре Ким стал главным экспертом по этим рыбам.