Сразу же после победного возвращения С-101 на базу нарком ВМФ СССР адмирал Николай Кузнецов в жесткой форме приказал принять срочные меры для немедленного усиления контроля над районом мыса Желания, для чего держать там две подводные лодки.

В этом не было ничего удивительного – призрак "Адмирала Шеера" все еще витал над северной оконечностью Новой Земли. Но свободных надводных кораблей с сильным артиллерийским вооружением, которых можно было бы послать в Арктику, у Северного флота в те дни не было. Лидер "Баку" и пять эсминцев типа "Стремительный" или "Ретивый" были постоянно заняты на обеспечении проводки атлантических конвоев в Баренцевом море. А оба давно устаревших эсминца типа "Новик" можно было использовать не дальше пролива Карские Ворота. Переоборудованные же из рыболовецких судов сторожевики с 76-мм и 45-мм орудиями для боя с вражескими рейдерами совершенно не годились.

Поэтому в указанный район пришлось отправить подводную лодку типа "К" с сильным артиллерийским вооружением (два 100-мм и два 45-мм орудия), моряки называли такие лодки "катюшами". Правда, и тут выбор был невелик. Из шести подводных крейсеров североморской бригады подплава уцелело только два (К-1 и К-21). Выбор пал на К-1 – ее экипаж заканчивал заводской ремонт.

5 сентября 1943 года "катюша" была срочно направлена к мысу Желания и северному новоземельскому проливу. Вместо командира корабля, который не успел вернуться из отпуска, в поход пошел командир крейсерского дивизиона капитан 1-го ранга Михаил Хомяков. Перед выходом он получил специальную инструкцию для действий в предполагаемом районе:

1. Главным объектом для поиска и атаки являются боевые корабли противника классов "линкор" и "крейсер", способные одиночно или маневренной группой проникнуть в Карское море и действовать против наших арктических конвоев и баз.

2. Всякую подводную лодку, встреченную в районе боевых действий и на переходах, считать неприятельской и уничтожать.

3. Учитывая, что к норду от параллели 76 градусов ни одного нашего корабля не будет, всякий обнаруженный корабль или даже дым считать кораблем противника и по обстановке доносить об этом немедленно.

Почти три недели боевого дежурства прошли без происшествий и неожиданных встреч, и командованием было принято решение об отзыве "катюши" на базу. Но 29 сентября подтверждения от командира К-1 о получении приказания на возвращение в базу не поступило, и в Полярный лодка не вернулась. Что с ней произошло – до настоящего времени установить не удалось. Неясность усугубляется тем, что подводники Кригсмарине о встрече или потоплении советской подлодки в этом районе никогда не сообщали.

В послевоенной литературе в качестве версий гибели К-1 назывались непредвиденная аварийная ситуация, с которой экипаж не сумел справиться, воздействие стихии, потопление немецкой субмариной. Так или иначе, но одна из лучших подводных лодок Северного флота с прекрасно отработанным экипажем бесследно исчезла в холодных глубинах Арктики.

Вторую немецкую субмарину североморцы отправили на дно 5 сентября 1944 года недалеко от бухты Бирули (Берег Харитона Лаптева).

Через сутки после гибели гидрографического исследовательского судна "Норд" на его поиски в район шхер Минина (острова Белуха, Кравкова и Рингнес) и острова Сергея Кирова был направлен тральщик Т-116. За четверо суток ничего не нашли, тральщик вернулся на Диксон и после дозаправки топливом вновь вышел в море. На этот раз в район островов Мона, где продолжил поиск.

5 сентября в предутренней мгле сигнальщики Т-116 обнаружили едва заметный над водой движущийся малый силуэт и четко различимый легкий дымок над ним. Через несколько минут командир тральщика капитан-лейтенант В. Бабанов понял: это шнорхель нацистской подводной лодки. Была объявлена боевая тревога, и началась атака глубинными бомбами.

После первой серии бомб силуэт исчез, но через 4 часа на дистанции 2–3 кабельтовых сигнальщики обнаружили перископ подводной лодки. В район обнаружения перископа с тральщика было выполнено еще 3 залпа из бомбомета. Т-116 вошел в зону обнаружения перископа и сбросил серию больших глубинных бомб.

Последняя атака оказалась удачной: на поверхность всплыл большой воздушный пузырь, началось интенсивное выделение солярки и масла, а вскоре всплыли разные обломки и брезентовая сумка с документами. На месте их появления североморцы поставили веху, а сами, сообщив о возможном уничтожении ими подлодки, продолжили дежурить в районе. Через сутки к месту потопления врага пришел большой охотник БО-206 и сбросил в районе вехи новую серию глубинных бомб. Вскоре на поверхности воды образовалось настоящее озеро солярки и из глубины долгое время шло интенсивное извержение воздушных пузырей. Потопленная гитлеровская подлодка была тщательно обследована водолазами аварийно-спасательного отряда Карской военно-морской базы, которые обнаружили в ее прочном корпусе несколько пробоин длиной до 10 метров.

Все всплывшее на поверхность моря было поднято на борт Т-116 и тщательно изучено. Подобранная брезентовая сумка с документами принадлежала командиру лодки U362 обер-лейтенанту Людвигу Францу.

Как мы уже писали выше, победа В. Бабанова имела весьма интересное продолжение. Вероятно, командирская сумка с U362 не менее двух недель была в распоряжении командира Т-116. Тральщик находился в диксонской базе, и времени на ознакомления с содержимым сумки у Бабанова было предостаточно.

Через две недели Т-116 вместе с минным заградителем "Мурман" были направлены для обеспечения зимовочными запасами метеостанций на Новой Земле и архипелаге Земля Франца-Иосифа. Там, на острове Земля Александры, В. Бабанов обнаружил и осмотрел тайную базу подводников Кригсмарине (см. главу 4), чему, несомненно, способствовали бумаги из сумки, что была поднята в районе потопления U362.

К сожалению, во время работы над книгой каких-либо материалов о результатах того короткого похода тральщика Т-116 найти не удалось ни в открытой печати, ни в рассекреченных документах штаба Северного флота. Но такие документы обязательно где-то должны быть, ибо такой опытный командир, как капитан-лейтенант В. Бабанов, просто не мог не доложить о находке по команде. К тому же где-то в архивах до сих пор лежат и документы из командирской сумки Людвига Франца.

Наши потери на трассах Севморпути

В арктических районах на подходах и по маршруту Севморпути мы потеряли не менее 30 боевых кораблей, транспортных и вспомогательных судов, погибло более 1500 военных и гражданских моряков, полярников, да и просто людей, которым судьба уготовила в тот день оказаться на борту погибшего судна.

Перечислим их всех, чтобы сохранить память о погибших на многие десятилетия:

• 27 июля 1942 года германская субмарина U601 у Малых Кармакул уничтожила 2 гидросамолета и расстреляла здешнюю полярную станцию.

• 1 августа 1942 года та же U601 к западу от острова Междушарский потопила торпедой транспорт "Крестьянин". После гибели судна подлодка всплыла, уточнила название судна и, указав находившемуся на шлюпке экипажу направление на берег, ушла в море. Из состава экипажа и пассажиров погибло 7 человек, остальные достигли губы Белушья.

• 17 августа 1942 года у острова Матвеева в Печорском море U209 обнаружила буксир "Комсомолец" с баржей, на которой находилось 267 человек, буксир "Норд", буксирующий баржу с имуществом, и буксир "Комилес" с неработающим двигателем. Караван был полностью уничтожен.

• 25 августа 1942 года ледокольный пароход "Александр Сибиряков" в районе острова Белухи был расстрелян артиллерийским огнем тяжелого крейсера "Адмирал Шеер". Из 104 человек команды и очередной смены зимовщиков, шедших на Северную Землю, спаслись 18 человек (17 взято в плен на "Адмирал Шеер", еще один через месяц снят гидросамолетом с острова Белухи).

• 26 августа 1942 года подводная лодка U601 торпедировала лесовоз "Куйбышев" на подходе к Енисейскому заливу. Погибла вся команда, шлюпка с телами двух членов экипажа была обнаружена позднее на острове Сибирякова.

• 11 октября 1942 года на минах, поставленных подводной лодкой U209 у западного входа в пролив Маточкин Шар, подорвался и погиб СКР-23.

• 15 октября 1942 года транспорт "Щорс", шедший из Карского моря в губу Белушью, подорвался на мине при выходе из пролива Югорский Шар. Погибли 10 человек, раненые доставлены в становище Хабарово. Минное заграждение поставлено гитлеровской подлодкой U592. На этом же минном заграждении 25 июля 1943 года подорвался и погиб тральщик ТЩ-58 (бывший РТ-94 "Жданов").

• 27 июля 1943 года артиллерийским огнем фашистской подводной лодки в районе мыса Спорый Наволок потоплено гидрографическое судно "Академик Шокальский", часть его экипажа была расстреляна в воде и на льду. После пешего перехода в залив Благополучия 2 августа уцелевшие члены экипажа были вывезены мотоботом "Полярник". Из 27 человек спасено 15.

• 30 июля 1943 года тральщик ТЩ-65 (бывший РТ-76 "Астрахань"), входивший в состав конвоя, эскортировавшего транспорт "Рошаль" от острова Колгуев в губу Белушья, торпедирован германской подлодкой U703. Из 42 членов экипажа погибли 28 человек. На советском транспорте везли шумопеленгатор для создания противолодочной обороны у мыса Желания. Гитлеровская подлодка была обнаружена за 20 минут до атаки, над конвоем в этот момент находилось 2 гидросамолета МБР-2.

• 25 августа 1943 года на минах, поставленных подлодкой U625 в проливе Югорский Шар, подорвалось и погибло спасательное судно "Шквал".

• 28 августа 1943 года транспорт "Диксон" торпедирован немецкой подводной лодкой U354 (или U302) юго-восточнее островов Мона. Экипаж и пассажиры спасены кораблями охранения.

• 6 сентября 1943 года на минах, поставленных подлодкой U636 в Енисейском заливе, по пути из Дудинки на Диксон подорвался и погиб транспорт "Тбилиси".

• 30 сентября 1943 года пароход "Архангельск" из состава каравана ВА-18 торпедирован подводной лодкой U601 в 60 милях западнее архипелага Норденшельда. Советский караван шел из моря Лаптевых в реку Енисей. Из 42 человек подобрано с воды только 29.

• 1 октября 1943 года пароход "Сергей Киров" и тральщик из состава каравана ВА-18 торпедированы у островов Арктического института подводной лодкой U703. Часть команды погибла, спасено 27 человек.

• 1 октября 1943 года тральщик ТЩ-42 (бывший РТ "Красный онежанин") из охранения каравана ВА-18 торпедирован у островов Арктического института третьей немецкой подводной лодкой U960 из арктической "волчьей стаи". Экипаж тральщика погиб.

• 12 августа 1944 года транспорт "Марина Раскова" и два тральщика охранения (почти весь состав шедшего в Диксон каравана БД-5) торпедированы немецкой подводной лодкой U365 в 80 милях западнее острова Белый. Лодка впервые в условиях Арктики применила электроторпеды. Из 354 человек пассажиров и команды "Марины Расковой" (из них 116 женщин и более 20 детей) спасено лишь 145. Всего из 632 человек, находившихся на транспорте и на кораблях охранения, удалось спасти 259.

• 26 августа 1944 года советский гидрографический мотобот "Норд" был потоплен бортовой артиллерией подлодки U957, стоявшей на якоре у острова Каминского (шхеры Минина). Прежде чем ГИСУ затонуло, немцы захватили спецпочту, сопровождавшего ее офицера связи и некоторых членов экипажа.

После войны стало известно, что нацисты практически от Диксона следили за переходом советского гидрографа к полуострову Михайлова и мысу Стерлегова. То есть они хорошо разбирались в безопасных маршрутах подхода к советским полярным станциям. Главной удачей фашистов стал захват на полярной станции на мысе Стерлегова секретных советских документов, в том числе радиошифров.

• 23 сентября 1944 года подводная лодка U957 у острова Кравкова (в районе между архипелагом Норденшельда и островами Арктического института) акустической торпедой потопила сторожевой корабль СКР-29 ("Бриллиант") из состава охранения конвоя ВД-1.

• 24 сентября 1944 года тральщик Т-120, направленный командиром конвоя ВД-1 на поиск спасшихся с СКР-29, был поврежден акустической торпедой немецкой подводной лодки.

Командир тральщика капитан-лейтенант Дмитрий Лысов с аварийной партией остался на борту поврежденного корабля, остальных на корабельном катере и на понтоне отправил к ближайшему берегу. Когда фашистская лодка всплыла для захвата корабельных плавсредств, артиллеристы тральщика открыли по ней огонь и заставили погрузиться. Второй торпедой Т-120 был потоплен, но 44 членам экипажа удалось вернуться на материк.

• Безусловно, к потерям надо причислить и головную крейсерскую К-1, гибель которой мы описали ранее.

Для полноты картины приводим список уничтоженных или поврежденных нацистскими подлодками советских полярных станций:

27 июля 1942 года– полярная станция на Малых Кармакулах.

25 августа 1942 года– полярная станция на мысе Желания.

8 сентября 1942 года– полярная станция на острове Уединения.

18 сентября 1943 года– радиостанция на острове Правды.

19 сентября 1944 года– высадка разведгруппы с U711 на остров Вардропер.

24 сентября 1944 года – радиостанция в новоземельском заливе Благополучия.

26 сентября 1944 года – полярная станция на мысе Стерлегова.

К сожалению, большинство советских людей об этих потерях даже не знали, так как историки чрезвычайно редко рассказывали о беспощадной войне, которая в течение всей Великой Отечественной войны шла в глубоком арктическом тылу Советского Союза. В прошлом у "забывчивости" были свои основания, но настала пора рассказать об этом хотя бы ради того, чтобы никогда не допустить повторения пройденного.

Вместо заключения

Все собранные в книге факты связаны между собой: они являются составляющими элементами пресловутого генерального плана "Ост". Более того, некоторые базы и сегодня, хоть и в законсервированном виде, остаются работоспособными и представляют угрозу национальной безопасности России. По крайней мере до тех пор, пока мы не разберемся с ними обстоятельно. Такие, например, как завод на берегу Печенгского залива или хранилище со взорванным входом на берегу реки Лены.

Читателям этой книги предлагается со всем вниманием отнестись к послевоенным находкам в советском секторе Арктики, доставшимся нам в своеобразное наследство от Третьего рейха. Ведь благодаря заблаговременно предусмотренным и созданным при появлении малейшей возможности тайным базам, складам топлива, хранилищам продовольствия и торпед фашистские подводники столь далеко углубились в Советскую Арктику. Здесь они не ограничились созданием неприметных баз, а начиная с лета 1943 года приступили к организации засад для наших арктических конвоев. Например, у ледовой кромки и на входе в пролив Вилькицкого немцы использовали для этого наиболее крупные льдины.

Если мы уже в наше время серьезно не займемся изучением хотя бы названных в книге районов, тут могут появиться новые тайные базы, откуда, используя новые виды оружия, можно будет угрожать уже всему человечеству. Получается, нам самим решать, насколько безопасно будут жить наши дети и внуки.

Уважаемый читатель! Вы максимально подробно познакомились с транспортной деятельностью пресловутого "призрачного конвоя Гитлера". Именно его корабли приходили в Карское море совсем не для того, чтобы топить здесь советские транспорты, а для того, чтобы создавать продовольственные депо и топливные склады для фашистских транспортов, которые должны были ходить по Севморпути на Дальний Восток и обратно. Они же что-то вывозили в Лиинахамари с берегов Советской Арктики. Но что конкретно? Мы и сегодня этого не знаем.

С середины 1990-х годов корабли и подводные лодки Северного флота покинули гостеприимную Девкину заводь. После них лиинахамарские причалы долгое время занимали пограничные сторожевые корабли Арктической группы. Сегодня на Лиинахамари базируется в лучшем случае дозорный пограничный сторожевик. Более того, появилась информация, что в ближайшие годы здешний порт станет открытым и получит название "Порт Северный". Для практически умирающего приморского поселка это государственное решение может стать "живой водой" и в перспективе позволит создать здесь новый, незамерзающий круглый год портопункт, откуда российские корабли в самые сильные морозы смогут выходить в Баренцево море и дальше. Этот же порт будет способен серьезно разгрузить круглогодично действующий Мурманский порт. Не только в России обратили пристальное внимание на Печенгскую губу. Не исключено, что она станет одним из ключевых элементов газпромовского проекта по разработке Штокмановского месторождения. В этом случае порт Лиинахамари может стать главной стоянкой океанских газовозов на Кольском полуострове. Однако нелишне вспомнить, что до настоящего времени неизвестно, что хранят в себе скалы у Девкиной заводи. И не найдутся ли в мире "горячие головы", желающие воспользоваться нашим незнанием! Да и тайны топливных баз Кригсмарине и германских продовольственных депо в Советской Арктике, как и тайна фашистского подводного соединения "призраков", так и остались неразгаданными до сих пор. Они ждут своих первооткрывателей и исследователей. Многие секретные базы Кригсмарине, в том числе и в нашей Арктике, за прошедшие послевоенные десятилетия были уничтожены природой или расхищены местным населением, а брошенные в арктической глуши "призрачные" субмарины погребены под завалами плавника. Но все ли?

Приложения

Приложение I

История торговой подводной лодки "Дойчланд"

Проектирование "Дойчланд" началось в июне 1915 года. Сразу же после подготовки технической документации в городе Киль на судостроительной верфи "Дойче Верке" приступили к строительству 5 подводных лодок этого проекта. Головную подлодку спустили на воду 28 марта 1916 года.

Основные тактико-технические данные

Водоизмещение – 1510 тонн (надводное), 1870 тонн (подводное).

Мощность двигателей:

– надводного хода (2 дизеля) – 800 л. с.;

– подводного хода (2 электромотора) – 800 л. с.

Максимальная скорость:

– полного надводного хода – 10 узлов;

– экономичного надводного хода – 5,5 узла;

– полного подводного хода – 5,5 узла;

– экономичного подводного хода – 3 узла.

Дальность плавания:

– полным надводным ходом – 12 000 миль;

– экономичным надводным ходом – 25 000 миль;

– полным подводным ходом – 6 миль;

– экономичным подводным ходом – 65 миль.

Предельная глубина погружения – 50 метров.

Автономность – 60 суток.

Размеры (длина, ширина, высота), м – 65 × 8,9 × 5,3 (наибольший диаметр прочного корпуса 5,8 м).

Количество водонепроницаемых отсеков – 8.

Общая грузоподъемность (из нее в двух водонепроницаемых отсеках 782 кг) – 1040 кг.

Экипаж – 28 человек.

Условия обитания на подводной лодке заметно отличались от условий обитания на боевых подлодках: у каждого офицера имелась каюта, а у матросов – койка.

В декабре 1916 года "Дойчланд" была поставлена на переоборудование в подводный крейсер. Он был вооружен двумя носовыми торпедными аппаратами (боезапас 18 торпед), двумя 150-мм и двумя 88-мм орудиями. После переоборудования вместо названия "Дойчланд" ему было присвоено обозначение U155. Корабль совершил 5 дальних походов к берегам САСШ.

В конце 1918 года лодка совместно с другими 175 уцелевшими германскими подводными лодками прибыла в Гарвич для сдачи и капитуляции.

Цит. по: Кёниг П. На "Дейчланде" через Атлантический океан // Морской сборник. – 1918.

Приложение 2

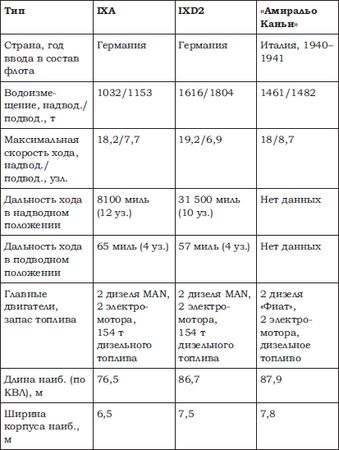

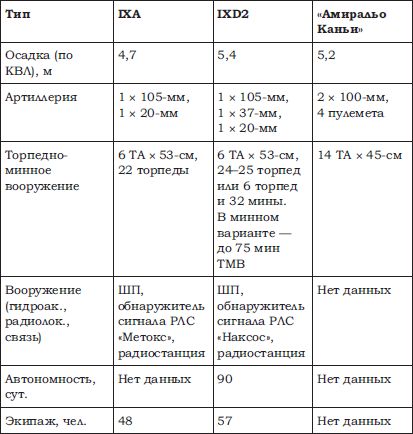

Тактико-технические данные крейсерских подводных лодок Второй мировой войны

Цит. по:Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ. 1928–1945. – М.: Воениздат, 1988; Иностранные военные флоты. 1946–1947. –3-е изд. – М.: Военное издательство ВС Союза ССР, 1947; Rüge F. Der Seekrieg. 1939–1945. – Stuttgart, 1954; Tулейя Т., Вудворд Д. Сумерки морских богов. – М.: ACT, 2000; Воуз Дж. Подводный ас. История Вольфганга Люта. – М., 2001; Капитанец И. М. Война на море 1939–1945. – М.: Вече, 2005.

Приложение 3

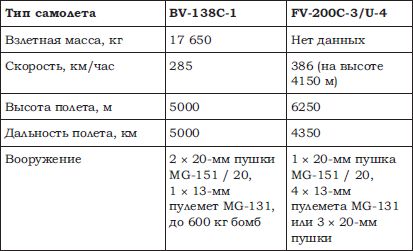

Тактико-технические данные самолетов немецкой морской авиации Второй мировой войны

Цит. по:Ричардс Д., Сондерс X. Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне. 1939–1945 годы. – М.: Воениздат, 1963; Лаврентьев H. М. и др. Авиация ВМФ в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1983; Шунков В. Н. Авиация Люфтваффе. – М.: ACT; Минск: Харвест, 2000.

Примечания

1

Спб.: Вектор, 2008.