Хронология древней истории южных арабов неясна. Одно из самых ранних царств, которые встречаются в хрониках, – это Саба или Сабейское царство, возможно тождественное библейскому Савскому, чья царица вступила в отношения с царем Соломоном. Сабейское царство могло существовать еще в X веке до н. э. Изредка оно упоминается уже с VIII века, а в VI веке есть сведения о нем как о развитом государстве. Около 750 года до н. э. один из сабейских царей построил знаменитую Марибскую плотину, которая долгое время управляла сельскохозяйственной жизнью царства. Сабейское царство поддерживало торговые связи с африканскими странами на противоположном побережье и, вероятно, с более далекими государствами. Сабеи, по всей видимости, широко осваивали Африку и основали царство Абиссиния, название которого происходит от слова "хабашат", которым называли юго-западных арабов. Эфиопия по-арабски до сих пор называется Хабаш.

После того как завоевания Александра Македонского наладили связи между средиземноморским миром и далеким Востоком, увеличение объема сведений в греческих источниках свидетельствует о растущем интересе к Южной Аравии. Египетские цари династии Птолемеев посылали корабли через Красное море для исследования арабского побережья и торговых путей в Индию. Их преемники на Ближнем Востоке сохранили этот интерес. К концу V века н. э. Сабейское царство уже находилось в состоянии значительного упадка. Мусульманские и христианские источники указывают, что оно попало под власть химьяритов, другой южной арабской народности. Последний из химьяритских царей Зу Нувас перешел в иудаизм. В отместку за преследование византийцами евреев он принял репрессивные меры против христианских переселенцев в Южной Аравии. Это, в свою очередь, привело к ответным шагам в Византии и в Эфиопии, к тому времени уже ставшей христианским государством, и предоставило последней повод и возможность сразу и отомстить за гонения на христиан, и завладеть ключом к торговле с Индией. Сабейскому царству пришел конец после успешного эфиопского вторжения при поддержке местных христиан. Эфиопское правление в Йемене продолжалось недолго. В 575 году н. э. персидское войско вторглось в страну и без особого труда покорило ее, превратив в сатрапию. Персидское правление тоже оказалось недолговечным, и ко времени мусульманских завоеваний от него почти не осталось следов.

Основу общества на юге Аравии составляло сельское хозяйство, и надписи, в которых часто упоминаются плотины, каналы, трудности с охраной границ и земельная собственность, указывают на высокую степень развития. Помимо зерновых культур южные аравийцы производили мирру, ладан и другие благовония и пряности. Они были главной статьей их экспорта, и в средиземноморских странах пряности из Южной Аравии, которые часто путали с прибывшими через нее из более далеких земель, создали ей почти легендарную репутацию богатой и процветающей страны: в античном мире ее называли Аравия Эвдемон или Аравия Феликс (Счастливая). Аравийские пряности оставили множество следов в западной литературе от "арабских сокровищ" у Горация до "всех благовоний Аравии" у Шекспира и "пряных берегов Аравии Блаженной" у Мильтона.

Политическая организация Южной Аравии была монархической, и власть, видимо, переходила от отца к сыну. Цари не считались божественными, как и везде на Востоке, и их полномочия, по крайней мере в определенные периоды, были ограничены советами знати, а на более позднем этапе своего рода феодализмом, когда местные аристократы управляли из своих замков вассалами и крестьянами.

Религия Южной Аравии была политеистической и в общих чертах, хотя и не в подробностях, схожа с религиями других древних семитских народов. Храмы были важными центрами общественной жизни и владели значительными богатствами, которые находились в распоряжении первосвященников. Сам урожай пряностей считался священным, и одну его треть оставляли для богов, то есть для жрецов и священнослужителей. Хотя в Южной Аравии была известна письменность и сохранилось много надписей, нет никаких признаков существования каких-либо книг или литературы.

Переходя от Южной к Центральной и Северной Аравии, мы обнаруживаем совсем иную историю, основанную на гораздо более скудных сведениях. Мы видели, что ассирийские, библейские и персидские источники время от времени упоминают кочевые народы центра и севера. Южные аравийцы, по всей видимости, тоже селились на севере, вероятно с целью торговли. Наши первые подробные сведения датируются периодом Античности, когда благодаря эллинистическому влиянию из Сирии и периодическому использованию западноаравийских торговых путей образовался ряд полуоседлых приграничных государств в Сирии и пустынных землях Северной Аравии.

Эти государства, хотя и арабские по происхождению, находились под сильным влиянием эллинизированной арамейской культуры, и обычно в их надписях использовался арамейский язык. Их арабский характер раскрывается лишь в собственных именах. Первым таким государством и, возможно, самым важным была Набатея, которая господствовала в период своего наибольшего могущества на территории от залива Акаба до Мертвого моря на севере, и в том числе на большей части Северного Хиджаза. Первый царь, известный из надписей, – это Арета (по-арабски Харита), который упоминается в 169 году до н. э. Его столица находилась в Петре, что в современной Иордании. Первые контакты Набатейского царства с Римом относятся к 65 году до н. э., когда Помпей побывал в Петре. Римляне установили дружественные отношения с этим аравийским царством, которое служило своего рода буфером между возделанными областями Римского Востока и неосвоенной пустыней. В 25–24 годах до н. э. Набатейское царство служило базой для экспедиции Элия Галла. Эта экспедиция, посланная Августом для завоевания Йемена, была единственной попыткой римлян проникнуть в Аравию. Ее побудительным мотивом был контроль за южными выходами торговых путей в Индию. Погрузившись на корабли в Набатейском порту на Красном море, Элий Галл сумел высадиться в Западной Аравии и проникнуть в глубь территории. Его поход, однако, закончился полным провалом и позорным уходом римлян.

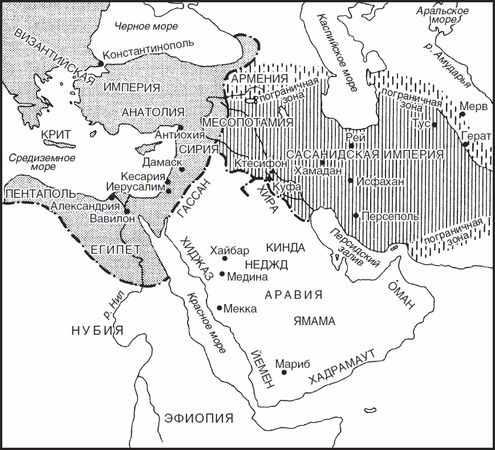

Ближний Восток накануне распространения ислама

В I веке н. э. римско-набатейские отношения ухудшились, и в 105 году н. э. император Траян сделал Северную Набатею римской провинцией. Отметим попутно, что арабы римских пограничных провинций дали Римской империи по меньшей мере одного императора – Филиппа, который правил с 244 по 249 год н. э. В период сразу же после его смерти наблюдался подъем второго из арамеизованных арабских приграничных государств в Юго-Восточной Сирии. Это было знаменитое Пальмирское царство, основанное в Сиро-Аравийской пустыне, тоже в начальной точке западного торгового пути. Его первым правителем был Оденат (по-арабски Удайна), которого в 265 году н. э. император Галлиен признал царем в награду за помощь в войне против персов. После смерти Одената его преемницей стала вдова, знаменитая Зенобия (по-арабски Зейнаб), которая в течение некоторого времени претендовала на власть над большей частью Ближнего Востока и провозгласила цезарем Августом своего сына, называемого в классических источниках Афенодором – вероятно, греческая передача арабского имени Вабаллат. Император Аврелиан был в конце концов вынужден предпринять какие-то шаги и в 273 году н. э. завоевал Пальмиру, покорил царство и отправил Зенобию в Рим в золотых цепях для участия в триумфальном шествии.

Эти два государства, несмотря на краткий блеск их славы в римских летописях, оказались преходящими, не обладая прочностью и компактностью южных арабских царств и основываясь главным образом на кочевых и полукочевых народах. Своей важностью они были обязаны расположению на торговых путях, идущих из Рима через Западную Аравию дальше на восток, и своей функции буферных государств или пограничных княжеств-данников, оберегавших римлян от сложной и дорогостоящей необходимости поддерживать военную оборону на пустынных границах.

Меньше сведений сохранилось о двух арабских государствах, процветавших в эллинистический период в глубине полуострова. Это государства Лихьян и Самуд. Оба они известны в основном из надписей на собственном языке и, в случае последнего, из нескольких упоминаний в Коране. Оба, по всей видимости, некоторое время находились под набатейским владычеством и уже позже стали независимыми.

В 384 году н. э. произошло одно крупное событие: мирное соглашение, которое положило конец длинной серии войн между Римской и Персидской империями в III и IV веках. В течение длительного мира между двумя империями, продолжавшегося до 502 года н. э., местная и международная торговля вернулась на прямые пути – через Египет и Красное море и через долину Евфрата и Персидский залив. В мирное время эти пути были короче, безопаснее и дешевле, и ничто не вынуждало ни персов, ни византийцев искать и развивать альтернативные маршруты в далеких областях за пределами досягаемости их врагов. Западный аравийский торговый путь – всегда трудный и опасный – уже был не нужен и, видимо, заброшен.

Период между IV и VI веками – когда Аравия уже не представляла важности для Византийской и Персидской империй – был периодом упадка и деградации. На юго-западе, как мы уже видели, цивилизация Йемена угасла и попала под иноземное владычество. Утрата благосостояния и миграция южных племен на север в арабской национальной традиции свелись к единому ошеломительному эпизоду – слому Марибской плотины и последующему запустению. На севере некогда процветавшие пограничные государства оказались под прямым имперским правлением или вернулись к кочевой анархии. На большей части полуострова существовавшие на тот момент города пришли в упадок или исчезли вовсе, и вместо торговли и земледелия распространилось кочевничество.

Главной особенностью населения Центральной и Северной Аравии в этот важнейший период, непосредственно предшествующий подъему ислама, был бедуинский трайбализм. В бедуинском обществе социальной единицей является группа, а не индивид. Индивид имеет права и обязанности только в качестве члена своей группы. Группа сплачивается внешне в силу необходимой самозащиты от тягот и опасностей жизни в пустыне и внутренне кровными узами по мужской линии, которые являются основной социальной связью. Племя существует за счет животноводства и набегов на соседние местности и караваны, рискнувшие пересечь Аравию. В некотором роде именно благодаря ряду взаимных набегов товары из областей с оседлым населением проникают через племена, ближайшие к границам, в племена из внутренних районов. Племя обычно не допускает частной земельной собственности, но осуществляет коллективные права на пастбища, источники воды и т. д. Есть некоторые данные о том, что даже стада овец и коз иногда находились в коллективной собственности племени и только движимое имущество было предметом личной собственности.

Политическое устройство племени находилось в зачаточном состоянии. Его главой был сеид или шейх, избранный вождь, который редко был кем-то большим, нежели первым среди равных. Он скорее следовал за мнением племени, а не вел за собой. Он не мог ни взимать налоги, ни назначать наказания. Права и обязанности принадлежали отдельным семьям внутри племени, но никому снаружи. Функция "правительства" шейха состояла в арбитраже, а не в командовании. Он не обладал полномочиями принуждать, и само понятие власти, царского положения, публичного наказания и т. п. было ненавистно арабскому кочевому обществу. Шейх избирался старейшинами племени, как правило, из числа членов одной семьи, в каком-то смысле рода шейхов, называемого Ахль аль-Байт, "люди дома". Советы ему давало собрание старейшин – меджлис, состоящий из глав семей и представителей кланов племени. Меджлис был рупором общественного мнения. Видимо, существовали определенные различия между кланами – более знатными и остальными.

Жизнью племени управляли обычаи, сунна и традиции предков, которые были обязаны своим авторитетом уважению к прецеденту вообще и подчинялись только общественному мнению. Племенной меджлис был его внешним символом и единственным инструментом. Главным, что социально ограничивало господствовавшую анархию, был обычай кровной мести, возлагающий на родственников убитого обязанность отомстить убийце или его сородичу.

Религия кочевников представляла собой в некотором роде полидемонизм, родственный язычеству древних семитов. Существа, которым поклонялись, по своему происхождению были обитателями и покровителями отдельных мест, жили в деревьях, источниках и особенно в священных камнях. Были среди них некоторые божества и в обычном смысле, преодолевшие в своем могуществе границы чисто племенных культов. В число трех важнейших входили Манат, Аль-Узза и Аллат, последнее из которых упомянуто у Геродота. Эти трое подчинялись более высокому божеству, которого звали Аллах. В племенной религии не было настоящего священничества; кочевники, переселявшиеся с места на место, перевозили своих богов с собой в красном шатре, чем-то вроде ковчега завета у евреев, который сопровождал их в битвах. Их религия была не персональной, но общинной. В центре стояло племенное божество, которое обычно символизировал камень, а иногда и какой-либо иной предмет. Он хранился у рода шейха, который таким образом пользовался некоторым духовным престижем. Божество и культ были символом племени и единственным идеологическим выражением его чувства единства и сплоченности. Соблюдение племенного культа выражало политическую лояльность, отступничество было равно измене.

Единственным исключением из этого кочевого образа жизни были оазисы. Там небольшие оседлые общины сформировали зачаточную политическую организацию, и видное семейство оазиса обычно осуществляло в некотором роде царскую власть над его обитателями. Иногда правитель оазиса претендовал на некую неопределенную меру сюзеренитета над соседними племенами. А иногда один оазис получал власть над соседним оазисом и таким образом основывал эфемерную пустынную империю. Стоит упомянуть лишь одно подобное царство – Кинду, поскольку ее возникновение и расширение во многих смыслах предвосхитило последующее распространение ислама. Царство Кинда расцвело в конце V – начале VI века на севере Аравии. Могущественное вначале, даже простершееся на территории приграничных государств, оно рухнуло из-за отсутствия внутренней сплоченности, а также потому, что не смогло проникнуть за преграду, возведенную Византийской и Персидской империями, в то время гораздо более мощными, чем несколько десятков лет спустя, когда им пришлось столкнуться с наступлением ислама. Царство Кинда оставило более прочную память по себе в арабской поэзии. К VI веку арабские племена полуострова обладали стандартным, общим поэтическим языком и техникой, независимыми от племенных диалектов и объединяющими арабские племена в единой традиции и единой передаваемой изустно культуре. Этот общий язык и литература в большой степени были обязаны своим побудительным импульсом и развитием достижениям Кинды и памяти о ней как о первом великом совместном свершении центральных и северных племен. В течение VI века она достигла полной зрелости.

На заметно более продвинутой стадии общественного развития осевшие кочевники тут и там основывали города. Самым важным из них была Мекка, находившаяся в Хиджазе. В городе каждый клан имел собственный меджлис и собственный священный камень, но союз кланов, образующий город, нашел внешнее выражение в виде скопления камней в едином центральном святилище с общим символом. Здание в форме куба, известное под именем Кааба, было таким символом единства в Мекке, где совет – мала, набранный из клановых меджлисов, – сменил простой племенной меджлис. Здесь условный и согласованный характер власти шейха был ослаблен и до некоторой степени сменен своего рода олигархией правящих семейств.

Несмотря на упадок этого периода, Аравия все же не была полностью изолирована от цивилизованного мира, но скорее находилась на его периферии. Персидская и византийская культура, как материальная, так и этическая, проникала в нее разными путями, в основном связанными с трансаравийскими торговыми путями. Определенную важность имели иноземные колонии, обосновавшиеся на самом полуострове. Еврейские и христианские поселения появились в разных частях Аравии, те и другие распространяли арамейскую и эллинистическую культуру. Главным южноаравийским христианским центром был Наджран, где существовала относительно развитая политическая жизнь. Евреи или обращенные в иудаизм арабы жили в нескольких местах, в первую очередь в Ясрибе, который позднее переименовали в Медину. Это были в основном земледельцы и ремесленники. Их происхождение неясно, и относительно его выдвигалось множество разнообразных теорий.

Другим каналом проникновения были приграничные государства. Та же необходимость, которая заставила римлян поддержать подъем Набатейского и Пальмирского царств, побудила Византийскую и Персидскую империи допустить развитие арабских государств на границах Сирии и Ирака. Два – Гассан и Хира – были христианскими, первое монофизитского толка, а второе несторианского. Оба имели привкус арамейской и эллинистической культуры, который отчасти просочился во внутренние районы. Ранняя история Гассана неясна и известна только из арабских преданий. Нечто определенное начинается уже в 529 году н. э., когда филарх аль-Харис ибн Джабала (Арефа по-гречески) получил новые титулы от Юстиниана после его победы над арабскими вассалами Персии. Гассаниды жили в районе реки Ярмук, и византийцы не столько назначили их, сколько признали. На пороге возникновения ислама Ираклий прекратил выплачивать финансовую помощь, которую Византия оказывала Гассанидам, по соображениям экономии, так как страна была истощена войной с Персией, и мусульманские захватчики впоследствии нашли Гассанидское царство обиженным и неблагонадежным по отношению к Византии.