В занятиях с детьми 8-12 лет целесообразно воспитывать быстроту с помощью специально подобранных подвижных и спортивных игр, упражнений, развивающих способность к выполнению быстрых движений, различных эстафет. В основном содержание занятий должно быть игровым, поскольку игра позволяет постоянно поддерживать интерес детей к тренировочным занятиям, а наблюдения за юными спортсменами во время игр дают много информации тренеру об их двигательной одаренности и психологических особенностях. И еще одно преимущество игровой подготовки: в игре ребенок самостоятельно регулирует свою двигательную активность, не допуская крайнего утомления, которое в начальном периоде спортивной подготовки может принести непоправимый вред.

Игровой метод начальной подготовки юных спринтеров полезен, прежде всего, тем, что психологические особенности детского организма не позволяют эффективно решать абстрактные задачи. Если тренер дает указания юному спортсмену без каких-либо реально достижимых целей, то результативность в этом случае чаще всего бывает очень низкой. Однако когда появляется конкретная цель – догнать соперника, достать какой-либо предмет, выйти на перехват мяча, – движения приобретают совершенно иной характер. Лучшие наставники юных легкоатлетов на первых порах обучения очень широко используют метод соревновательной и игровой подготовки, при этом они очень мало занимаются разъяснением того или иного движения, а стараются создать такие условия (например, различные препятствия, отметки и т. д.), чтобы при их выполнении технические элементы бегового шага соответствовали правильному навыку.

Первый период этапа начальной специализации по времени совпадает с возрастом, неблагоприятным для технического совершенствования. В подростковом возрасте отмечается максимальный темп роста; у мальчиков в 13–14 лет длина тела увеличивается за год на 7–9 см, а у девочек в 11–12 лет – на 7–8 см. Существенные изменения претерпевают в это время сердечно-сосудистая и эндокринная системы. Основная цель подготовки на данном этапе заключается в разносторонней тренировке спортсменов с постепенным переходом к более узкой специализации. Значительное место в тренировочных занятиях должны занимать средства, способствующие отработке отдельных элементов спортивной техники, в частности, воздействующие на локальные группы мышц-разгибателей бедра и подошвенных сгибателей. Много внимания следует уделить искусству расслабления, развитию гибкости. В тренировке нужно избегать упражнений, требующих излишне больших напряжений, особенно при использовании отягощении, в то же время метания различных облегченных снарядов оказывают положительное воздействие на подготовку. Благотворно сказываются на развитии скоростных возможностей упражнения, выполняемые в различных условиях (пробежки с изменением скорости бега, бег по дорожке с переменным рельефом, ускорения по песку и т. д.).

Решая основные задачи этапа, тренер постепенно проводит дальнейший отбор для специализации в беге на короткие дистанции, основным критерием которого начинают служить результаты юных спортсменов в соревнованиях.

В дальнейшем происходит усиление специальной направленности тренировочных занятий. Преобладающей тенденцией динамики нагрузок в этот период должно быть последовательное, но строго индивидуальное увеличение объема без форсирования общей интенсивности тренировки. После 15-летнего возраста целесообразно ‘обратить особенное внимание на овладение рациональной техникой бега и стартового разгона. При обучении технике спринта необходимо использовать по возможности наиболее широкий круг подготовительных и специальных упражнений, а также разнообразные тренажеры.

На этапе начальной специализации при беге на отдельных отрезках необходимы достаточные интервалы отдыха для полного восстановления.

Тренировка с жесткими режимами может начинаться с 17–18 лет у девочек и с 19–20 лет у юношей.

Характер тренировочных занятий должен иметь такую направленность, чтобы юные спортсмены могли принимать участие в соревнованиях по прыжкам в длину и тройным, барьерному бегу, а также в спринтерских дистанциях 30, 60, 200, 300 м, эстафете 4 × 100 м. Основными средствами подготовки являются упражнения из родственных видов легкой атлетики, а также упражнения, повышающие эмоциональность занятий: комплексы круговой тренировки, соревновательные упражнения в специализированных многоборьях, спортивные игры.

Этап углубленной специализации характеризуется стабилизацией двигательного развития. В этот период у юных спортсменов повышается работоспособность, заметно увеличивается анаэробная производительность, позволяющая проводить специализированную подготовку в беге на короткие дистанции.

В работе над техникой все больший объем должен занимать бег на различных отрезках с субмаксимальной и максимальной скоростью, значительно увеличивается количество пробежек со старта.

Одним из важных направлений подготовки юного спринтера становится работа по совершенствованию скоростной выносливости с использованием жестких тренировочных режимов. В этот период спринтеры, как правило, выходят на уровень высоких результатов, которые в дальнейшем улучшаются в незначительной степени. Особое значение с этого момента уделяется соревновательной подготовке, повышению надежности выступлений. Спортсмены должны уметь подводить себя к решающим стартам в состоянии наилучшей физической и психологической формы. Становление спринтера в процессе многолетней подготовки обеспечивается последовательным перераспределением направленности тренировочной работы, ее объема и интенсивности.

Планомерная подготовка юных спортсменов принесет результаты в будущем, если ее проведение будет обосновано системой контрольных нормативов, охватывающих многообразные стороны разносторонней подготовленности. Из всех видов контрольных нормативов в системе детского спорта наибольшее значение для управления многолетней подготовкой юных спортсменов имеют должные нормы, выполнение которых обязательно для достижения планируемого результата.

Использование должных норм, показало, что:

– должные нормы по своей целевой направленности строго соответствуют конкретному уровню спортивного мастерства;

– в должных нормах, в частности в физической подготовленности юных спортсменов, указывается именно тот обязательный уровень развития качеств, который необходим для выполнения запланированных спортивных результатов;

– должные нормы самым тесным образом взаимосвязаны с правильной реализацией задач на том или ином этапе подготовки.

Исследования свидетельствуют, что талантливому атлету необходимо от восьми до двенадцати лет подготовки для того, чтобы достигнуть элитного уровня результатов Обычно это обозначается "Правилом 10.000 часов тренировки". Для атлетов, тренеров и родителей это соответствует почти трехчасовой тренировке ежедневно в течение 10 лет.

Система многолетней подготовки спринтера высокого класса должна обязательно охватывать и еще одну сторону становления спортсмена – совершенствование его психологических возможностей. Развитие двигательных качеств юного спортсмена представляет собой процесс, который в настоящее время носит уже достаточно стандартизированный характер: разработаны примерные объемы тренировочных нагрузок, определены контрольные нормативы по годам обучения.

Однако по-прежнему нет четких рекомендаций, которые помогут подготовить спортсмена таким образом, чтобы в соревнованиях самого высокого масштаба он выделялся силой духа и психологической надежностью.

Тренеры достаточно часто имеют дело с юными талантами. К каждому такому воспитаннику нужно находить единственный, строго индивидуальный путь воспитания. В свое время выдающийся русский хирург Н. И. Пирогов очень точно заметил: "Талант гораздо легче испортить, чем посредственность".

Влияние тренера на учеников многообразно, оно зависит от профессиональных качеств и навыков педагога, характера и особенно сильных сторон его личности. Современные молодые спортсмены не просто автоматически следуют советам и указаниям, они требуют объяснения, почему надо делать так, а не иначе. Поэтому знания педагога не только по теории и методике спортивной тренировки, но и во многих смежных спорту науках являются прекрасным способом утвердить свой авторитет и воздействовать на своих подопечных.

Характер взаимоотношений спортсмена и тренера в процессе многолетней подготовки проходит несколько стадий. На первых шагах спортивной деятельности знания тренера, его советы направлены на становление спортивной техники, развитие двигательных качеств и многое другое, что позволяет спортсмену выйти на высокий уровень спортивного результата. Прошли годы, спортсмен уже умеет сам тренироваться, выступает в соревнованиях, знает теоретические основы спортивной тренировки и особенности своего организма. Тренер все больше становится советчиком, консультантом, старшим товарищем, поток информации в дуэте тренер-спортсмен теперь уже направлен в полярно противоположную сторону. Мудрые наставники спортсменов хорошо чувствуют наступление таких взаимоотношений, благодаря чему взаимная привязанность и уважение сохраняются еще очень долгие годы, являясь хорошей основой для длительного поддержания высокого уровня спортивных достижений.

Эстафетный бег

Эстафета – название, заимствованное из итальянского языка, где слово "staffa" означает "стремя". Легко понять, что в прежние времена, чтобы самым быстрым способом доставлять донесения, гонцам приходилось менять лошадей, перескакивая из "стремени в стремя", – это позволяло сохранять максимальную скорость передвижения.

Современные эстафеты – единственный командный вид легкой атлетики, который отличается очень высокой скоростью бега и зрелищностью.

Стоит заметить, что основные наши успехи в спринте связаны именно с эстафетами. Напомним о победах мужских команд на Олимпийских играх в Москве и Сеуле и женской в Пекине. Дело тут не в количестве способных спринтеров, а в сложившийся и постоянно развивающейся методике подготовки спринтерских команд в нашей стране.

Особые требования, предъявляемые к каждому бегуну и всей команде, выделяют спринтерскую эстафету в отдельный вид программы легкой атлетики, требующий как специальной методологии подготовки, так и системы отбора спортсменов – участников этого интереснейшего соревнования. Измерение скорости бега в эстафетах свидетельствует, что в условиях жесточайшей соревновательной борьбы на отдельных этапах спринтеры очень часто показывают такую скорость бега, которую в индивидуальных забегах многим развить так и не удается. Чем объяснить этот интересный факт? Во-первых, психологическими причинами. Нельзя не отметить общее чувство ответственности за общее дело и "командную настройку" на выступление – факторы, способствующие более эффективной реализации физических возможностей бегуна. Во-вторых, определенной двигательной настройкой, присущей этим соревнованиям. Обычно в эстафетном беге складывается такая ситуация, где почти каждому спринтеру на этапе приходится догонять соперника.

В индивидуальных соревнованиях, как правило, нет такой реальной цели. Чтобы увеличить скорость, спортсмены мысленно пытаются давать себе приказы: "Быстрее, прибавь еще…" и т. д. Не всегда в этом случае скорость увеличивается, бывает, что в работу активно включаются мышцы, не принимающие участия в беге, и спортсмен бежит с "включенными тормозами". В эстафетном беге таких явлений не бывает.

Конечно, нельзя не сказать и о чрезвычайно высоком эмоциональном фоне всего соревнования в эстафетном беге. За 10–30 секунд ожидания на этапе, когда разматывающийся клубок эстафеты катится по дорожке к ожидающему спортсмену, спринтер "загоняет" себя на такой эмоциональный уровень, что ему под силу решить любые, порой, казалось бы, невозможные, задачи. Правда, такое сверхвозбужденное состояние может подавить функцию управления, из-за чего и происходят случаи, заканчивающиеся "выяснением отношений" вне зоны передачи. Это требует от настоящих эстафетчиков наличия целого комплекса психологических качеств, определяющих надежность спортсмена в самых острых соревновательных ситуациях. Кроме того, спортсмены должны постоянно тренироваться, что позволит им сделать прочным навык приема и передачи эстафетной палочки. Надежность спринтера в процессе приема и передачи эстафеты определяется не тем, что спортсмен никогда не допускает нарушений правил соревнований на своем этапе, – многие зачастую перестраховываются и, обеспечивая надежный прием, много теряют в процессе передачи. Надежность спринтеров высокого класса заключается в том, что они всегда работают на пределе, не допуская ошибок в самых острых ситуациях соревновательной борьбы. При внешне вполне удовлетворительной передаче на этапе можно потерять от 0,1 до 0,3 секунды. Обычно в крупных соревнованиях в этот временной интервал попадают как победители, так и аутсайдеры. На крупнейших международных соревнованиях часто первые четыре-пять команд финишируют с интервалом 0,2–0,5 метра. Если учесть, что возможность потерь на каждом этапе может составлять до 0,5 сек, то можно понять особую значимость действий каждого члена эстафетного коллектива.

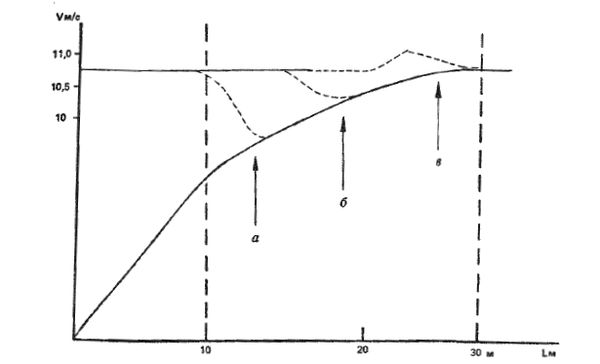

Специальные исследования эффективности передачи эстафеты, проведенные В. В. Кривозубовым (1984), показали, что при передаче эстафетной палочки на 15-м метре взаимодействие бегунов происходит при наибольших различиях в скорости бега между ними: у передающего – 10,2 м/с, у принимающего 8,9 м/с, так как в стартовом разгоне он пробегает лишь 15 метров (рис.). В этом случае потеря времени при прохождении эстафетной палочки в 20-метровой зоне достигнет 0,03 с (расчетное время). Однако величина потери на практике будет значительно больше, так как передача эстафетной палочки происходит в условиях "набегания" передающего на принимающего. В этом случае не используются такие два момента, как быстрота передачи и расстояние между бегунами в момент передачи, обусловленное наклоном туловища и оптимальной длиной вытянутых рук, которая достигает величины 1–1,3 м.

При передаче эстафеты на 15-м метре зоны передачи соотношение скоростей бегунов является наиболее близким – у передающего 10,2 м/с, у принимающего 10,0 м/с, тем самым создаются наилучшие условия для быстроты передачи и реализации расстояния между бегунами во время передачи.

Таким образом, внешне вполне удачная передача на самом деле таит в себе такие потери времени, которые невозможно восполнить быстрым бегом на дистанции. Очевидно, к каждому члену эстафетной команды предъявляют очень жесткие требования. Промчаться вдвоем по дорожке на максимальной скорости, балансируя на грани потери 0,2–0,3 сек, – высшее искусство, доступное очень немногим. Основная нагрузка, конечно, ложится на спортсмена, принимающего эстафету. Ему нужно уметь чувствовать своего партнера и реагировать только на его действия. Успех выступления спринтерского квартета зависит от того, насколько каждый член коллектива чувствует ответственность, как он собран, дисциплинирован и внимателен.

Рисунок 11 – динамика скорости эстафетной палочки в зоне передачи а, б, в – момент передачи

Решающим фактором успеха эстафеты является согласованность при передаче эстафетной палочки. Командная тренировка в эстафете служит, помимо всего прочего, одним из лучших средств индивидуальной подготовки, особенно в детском и юношеском возрасте. Тренировка в передаче эстафетной палочки является прекрасным скоростным упражнением, которое выполняется в постоянно меняющихся условиях, когда роль контроля за своими действиями особенно важна. Это позволяет на самых ранних этапах подготовки спринтера учить его точно оценивать свои действия при максимальной интенсивности выполнения упражнения – способность, которой многие даже очень квалифицированные спортсмены не всегда полностью владеют. Кроме этого, эстафета – командное соревнование и, следовательно, игра и поэтому является самым эффективным методом тренировки юных спортсменов.

Как известно, в соответствии с правилами эстафетного бега, палочка должна передаваться из рук в руки спортсменов в коридоре длиной 20 метров. Бегуну, принимающему эстафету, разрешается начинать стартовый разгон за 10 м до начала зоны передачи. При оптимальном использовании зоны передачи скорость эстафетной палочки всегда должна соответствовать максимальным скоростным возможностям бегунов. При хорошей технике передачи результат в эстафетном беге может быть на 2,5–3,0 сек лучше, чем сумма результатов в беге на 100 м, показанных каждым из ее участников. Этот показатель часто используют для оценки степени подготовленности команды.

Существует несколько способов преодоления дистанции в эстафетном беге, отличающихся друг от друга тем, какой рукой передают спортсмены эстафетную палочку и как выполняют эту передачу. Не будем рассматривать примитивные способы, когда все спортсмены принимают эстафету левой рукой, а затем в начале бега перекладывают ее в правую. Хотя навык, устоявшийся в процессе тренировок настолько силен, что даже на Олимпиаде случалось видеть, что такие ассы как К.Люис, получив палочку на последнем этапе при выходе из зоны в левую руку, машинально перекладывал ее в правую (см. фото К.Люиса на финише эстафеты).

Более простым и надежным считается способ "снизу – вверх", который можно рекомендовать не достаточно хорошо сыгранным командам и на начальных стадиях обучения технике передачи эстафеты. Недостатком данного способа является то, что спортсмену последнего этапа может не хватить длины эстафетной палочки, о чем должны заботиться партнеры, передвигая захват во время бега по дистанции, а это может грозить потерей времени, а иногда и самой эстафеты. Второй способ "сверху – вниз" используют хорошо подготовленные квартеты. При этом способе расстояние между спортсменами в момент передачи несколько больше, что на трех передачах может выразиться в экономии до одного метра. Однако этот способ несколько сложнее в техническом исполнении. Дело в том, что высоко поднятая рука принимающего бегуна совершает поперечные движения и его партнеру трудно точно завершить передачу.

В настоящее время большинство сильнейших команд применяют так называемую смешанную передачу, при которой бегуны на повороте несут эстафетную палочку в правой руке, а на прямой – в левой.