"За четверть версты до городища старая тропа вступает на перешеек (около 25 саж. ширины) между двумя большими оврагами, направляющимися к Волге: слева тянется Длинный овраг, а справа Круглый (названы так мною по их форме). В самом узком месте этого перешейка (около 20 саж.) и лежит Чёртово городище, перерезая перешеек с с. на ю. и заполняя всё его пространство, кроме узенькой полосы у Длинного оврага, по которой тропа огибает городище и бежит дальше, где перешеек снова расширяется.

Городище находится на гребне нагорного правого берега Волги, приблизительно на высоте 60 сажень над уровнем реки, в расстоянии от неё (по прямой линии) около 1,5 версты. Оно лежит на параллели третьего (последнего книзу) из Хмелёвских островов (против его ухвостья) и Черемисского острова, т. е. выше Семёновой пристани и ниже устья Хмелёвского затона.

Таким образом, городище расположено вблизи "Хмелёвских ворот", как можно назвать крутой и узкий поворот Волги ниже Хмелёвских островов. Это самое опасное место реки в данном плёсе. Понятно отсюда стратегическое значение Чёртова городища, устроенного в таком важном пункте, который должны были оберегать и черемисские князья в незапамятные времена, и позднейшие волжские пираты. Для тех и других городище имело двойную цену, находясь вблизи и Волги, и Большой Казанской дороги, почти в равных расстояниях от той и другой, но хорошо укрытое с обеих сторон.

Городища, лежащего в густом лесу, не видно с Волги, как трудно его заметить издали, подходя по старой тропе от Казанского большака. Оно отлично замаскировано деревьями, покрывшими теперь и валы городища. Притом, последние значительно понизились под влиянием дождевых и снеговых вод, а с противоположной стороны даже совсем исчезли, сравнявшись с поверхностью земли".

Дорога, спускаясь к Волге, переходит в тропинку, а её подхватывают сделанные из напиленных брёвен круглые ступени. Ведут они к целебной воде. Здесь всё обустроено – постарались власти района во главе с Леонидом Кубековым и лесничество. А ещё чисто, потому что сюда не приходят чужие: это святое место. Вода собирается с горы в лотки и в конце концов падает на скользкий тесовый помост. Она очень холодна. Но говорят, если встать под её струю, которая не иссякает и не замерзает зимой, это обязательно прибавит сил и здоровья. И всё это требуется – чтобы вернуться назад, забраться в эту колоссальную гору, которая как в дорогих мехах прячется в вековой дубраве, в липняке.

* * *

Ещё одно место, с которым у горных марийцев связано представление о чуде, об исцелении – Тюлеева роща. И её мы также нашли, пользуясь старой книгой.

"Если от Семёнова взвоза выйти на Казанскую дорогу и повернуть влево, ко 2-й казённой лесной сторожке ("3-й хутор"), то, не доходя нескольких сажень до последней, влево с большой дороги есть поворот в лес на старинный Тюлеев взвоз, который ведёт к перевозу через Волгу на луговую сторону (у хутора г. Лукоянова). От Семёновой пристани до Тюлеева перевоза около 2-х вёрст вниз по реке.

Тюлеевым взвозом пользуются усиленно и теперь, но он существует с незапамятных времён и поражает своими размерами: ширина взвоза от 3 до 5–6 саж. и больше. Для теперешнего движения такие размеры дороги совершенно излишни, но в старину, очевидно, тут происходило более значительное передвижение…

На последнем повороте к Волге дорога, вьющаяся у подошвы горы (справа), над глубокою ложбиною шумящего ручья (слева), идёт по плотине, устроенной на очень сыром месте, где из-под горы бьёт масса ключей… Вправо от вышеупомянутой плотины расположены две каменные часовни: одна в полугоре, другая у подошвы горы, на самой дороге. Первая представляет ветхий каменный, покачнувшийся столб, подмываемый подземными ключами. Вторая – настоящая четыреугольная часовня, в которую можно войти и где может поместиться несколько человек. Часовня устроена над "святым ключом" и называется то "Тюлеевой часовней", то часовней на "Гремячеве"… Святой ключ находится в правом от входа углу часовни, у самой стены: ключ выбивается из небольшой впадины в земляном полу, обложенный камнями, глубиною до 2 четвертей. Вода не бьёт, а сочится между камнями чуть заметной струйкой… Черемисы всегда относились и сейчас относятся к этому ключу с большим пиететом. При мне переправились с луговой стороны 3-е черемис и одна черемиска, все верхом, и, поравнявшись с часовней, слезли с коней, вошли в часовню, долго там молились и пили воду. Такие посетители бывают здесь часто: каждый правоверный черемисин (из ближайших сёл), собираясь начать какое-либо дело (перед началом сенокоса, уборки хлебов, при отходе на заработки и т. д.), считает долгом побывать сначала и помолиться в Тюлеевой часовне".

Кажется, век остановился здесь, в "ложбине шумящего ручья". Кирпичный столб, как и сто лет назад, ветхий, и думаешь – его подмоют подземные ключи, не иначе. Правда, деревянная часовня имеет несколько другой вид. Это внушительный объём, на дне которого – россыпи монет. Сюда надо приходить с подарком.

"Бывают и общие паломничества черемис, очень многолюдные, напр. на "Ивана Постителя" (29 августа), когда в часовне собирается от богомольцев немало денег… В этот же день и накануне идёт усиленное паломничество черемис к двум другим "святым ключам", далеко отстоящим от Тюлеева ключа, но тесно связанным с ним с самых незапамятных, ещё языческих, времён. Это – две часовни у "Супротивного ключа" около города Василя и часовня над ключом подле приволжского с. Сумки (против с. Юрина, известного замком гг. Шереметевых) … Все эти 3 пункта были священными мольбищами у язычников-черемис, по религиозному представлению которых у Супротивного ключа обитает "Большой Бог", на Тюлееве ключе "Сын Большого Бога", а у с. Сумок "Двоюродный брат Большого Бога".

Тут происходили мольбища в честь этих 3-х богов, а после навязанного миссионерами принятия христианства, мольбища уничтожились и на их местах поставили часовни. Христианское учение о Троице нетрудно было усвоить черемисам и применить его в буквальном смысле к своим языческим "трём богам" – отцу, сыну и кузену… От того и христиане-черемисы продолжают по-прежнему с большим благоговением относиться к указанным 3-м ключам и часовням над ними. Но в глубине души они строго различают старых и новых богов…"

* * *

В горных марийцах удивительно гармонично соединились православные представления о мире с самыми древними, которые завещали их предки. Прячась среди зарослей по высоким волжским берегам, дремлют их священные урочища, тихо журчат их целебные родники.

Но наступает день – и Поро Кугу Юмо – Добрый Великий Бог – снова слышит здесь благодарные слова. Сюда протоптаны тропы из разных деревень. И самое главное – с дороги, которую здесь называют Кугу Горны.

С холма на холм она переваливает, обсаженная огромными берёзами. Это старинный тракт, который вёл из Москвы на Казань. Он то немощёный спускается в ложбину и пересекает по ветхому мосту ручей, то превращается в местное асфальтовое шоссе: с него сворачивают другие дороги в соседние сёла. Он не брошен, не исчез. И для многих поважнее той автотрассы. Не только в утилитарном смысле – как дорога.

На языке горных марийцев Кого Горны – это Великий Путь.

Он главный ориентир и на этой земле, и во времени, и в судьбе народа. Древняя ось этой земли – и в то же время путь, идущий к соседям, без которых не прожить, путь в будущее, выбранный почти полтысячелетия назад. Он почти на генетическом уровне живёт в каждом горном марийце – здесь прикидывают, где тут будет наш Кого Горны – далеко ли отошли от него, как к нему вернуться, чтобы привёл он в родные места. Для множества людей она – самая главная. Это дорога их предков, дорога памяти, дорога вперёд.

* * *

Так, подчиняясь загадочному внутреннему голосу, идут на нерест рыбы. Так летят весной птицы, преодолевая тысячи километров над морями и континентами… И они не могут объяснить этого. Лукавые учёные люди только делают вид, что объяснение это есть, когда произносят слова про инстинкт: уловка здесь в том, что они не понимают явление, а всего лишь его называют.

И я вспоминаю наклонённые от плодов ветки яблонь и слив около петли этой дороги в Васильсурске. Деревья, уже покинутые людьми, стоят по горе и продолжают плодоносить словно ждут, что люди обязательно вернутся. Потому что не сумели взять с собой ни свои деревья, ни тот клочок земли, без которого вряд ли получится жить.

Гусиная дорога

Фольклор невероятно важен… Всё, что входит в него, не навязано, не придумано, а естественно выросло вместе с человеком. В фольклоре нет механизма для того, чтобы поддерживать мёртвое, для того, чтобы бесконечно из этого мёртвого изображать живое.

Дмитрий Покровский

Моё знакомство с Виталием Александровичем Акцориным, учёным, который исследовал традиционную культуру марийцев, состоялось в середине восьмидесятых годов, задолго до того, как мы с моими товарищами начали изучать древности духовной культуры Лесного Заволжья.

Недавний выпускник Горьковского университета, я приехал в Йошкар-Олу и пришёл к Акцорину в Марийский институт языка, литературы и истории с бумагами. Меня попросили заодно, коль скоро уж я собрался в соседнюю столицу, свозить к нему на рецензию рукопись. Мог ли я предположить, открывая дверь комнаты заведующего сектором фольклора, что захожу к человеку, которого спустя годы буду считать своим учителем.

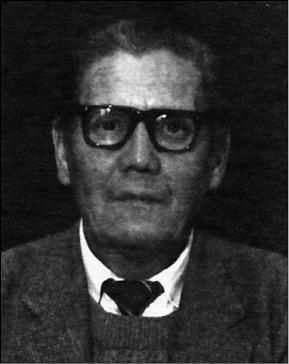

Виталий Александрович был немолод. Обветренное лицо сельского интеллигента – то ли агронома, то ли учителя, очки… На просторном столе были аккуратно разложены бумаги, с которыми он работал: выписки, тексты из-под машинки, несколько словарей. Но тут же нашлось место и для нехитрого угощения.

Он заварил мне чаю, как узнал, что я приехал издалека. Посадил напротив за свой стол и стал расспрашивать о жизни в Горьковской области, о научных поисках фольклористов и этнографов. Разговор получился необычным. Оказалось, многие районы, многие сёла и деревни он знал до мелочей. И легко сам переходил к рассказу о корнях тамошних жителей, об их поверьях. Получалось, деревни эти были куда древнее, чем могли показаться, а фамилии местных жителей, конечно же, считавших себя русскими, было легко понять, зная марийский язык, или, например, эрзянский. Если обратиться к старинным преданиям, то память людей оказывалась даже ещё глубже, чем сами они думают. Такое бывает.

Виталий Акцорин

Акцорин изучал древние марийские праздничные обряды, записывал сказки и любые рассказы людей о древности, об основании их сёл и деревень. В его кабинете стоял шкаф с огромной картотекой, где были имена, названия, указания на чуть ли не одному ему известные публикации в дореволюционных газетах – нижегородских, казанских, владимирских, костромских, вятских.

Он с удовольствие показывал мне карточки: вот ещё что обнаружилось!

Дальше разговор перешёл к идеям для будущих исследований. Частностей, деталей можно узнать на месте ещё очень много – и тогда начнёт, например, вырисовываться картина древнего переселения людей – отделённого от нас тысячей и больше лет. Мы узнаем, кто были предки жителей, откуда они пришли, что их заставило покинуть обжитые места. Заманчиво? Но ведь, если быть честным, каждый из нас ждёт от гуманитарной науки ответ всё-таки на эти свои самые главные вопросы: кто мы, откуда, на каком языке говорили наши предки. И, наконец, в итоге – почему мы такие, какие есть.

Именно от Акцорина я услышал тогда впервые о ветлужском помещике Николае Толстом, который описал загадочную для него жизнь марийцев полтора века назад. Виталий Александрович заговорил и о том, что существуют некие источники, касающиеся средневекового ветлужского княжества и его правителя Ош Пондаша. Сам он с ними не работал, но они в старых публикациях упоминались. Стыдно: живу в Горьком, изучаю предания и легенды, но, оказывается, есть в истории нашего края события, о которых как-то не было принято писать исторические исследования. А в руки фольклористов материал – легенды и предания – о них не шёл по простой причине: спрашивать надо было в таком случае об этом очень конкретно, с глубоким пониманием того, что мы хотим знать, а не просто – "что тут было раньше".

С Акцориным в Йошкар-Оле так или иначе работали многие. Формально он не руководил теми, кто приходил к нему за советом, за умной мыслью. Но к нему несли рукописи, приходили и приезжали из других городов обсуждать идеи и молодые исследователи, и его ровесники. Он не отказывал тем, кто готов был к нему прислушиваться, и незаметно помогал им расти. А потом – издавать первую книгу, готовить к защите диссертацию. Акцорин был нужен, интересен и журналистам, и художникам, и этнографам, которые обсуждали с ним важные вопросы народной культуры.

Я знаю, какая это непростая штука – общение двух собеседников. Они могут устать друг от друга, может быть и такое, что устанет один, а другой будет просто мучить его своим разговором.

Когда я приезжал в Йошкар-Олу, мы разговаривали часами. Многое я записывал. Уже потом, когда Акцорина не стало, многие говорили: оказывается, считался он не самым общительным человеком. Но вероятно, для меня он делал исключение. И несколько раз, представляя коллегам, добавлял: "Это мой друг".

Его написанное в 70-х годах исследование "Марийская народная драма" получило самую высокую оценку у финно-угроведов. Изучая обряды, в большей мере зимние, Виталий Акцорин смог обогатить важными деталями представления о традиционной религии марийцев, о тех мифах, которые лежали в основе их представлений о мире, об их месте в природе. Позднее вышел его блестящий сборник, который открыл Свод марийского фольклора, – "Мифы, легенды, предания". Его подготовка заняла годы. Почти всё, что в него было включено, или публиковалось впервые – как итог его экспедиций во все регионы, где есть марийские деревни, или извлекалось из архивного небытия, из старинных рукописей и местных газет XIX века, где почти не имело шансов попасть в руки случайному любознательному человеку. И не беда, что издана была книга в небогатом 1991 году на самой дешёвой газетной бумаге, а типографии не хватило "золота" на обложку – тиснение сделали, а вот краски в нём нет. Главное, что весь этот уникальный материал в систематизированном, осмысленном виде, с толковыми комментариями был представлен тогда самому широкому читателю. В 1995 году вышел ещё один его том – "Сказки горных мари".

Мы стали сотрудничать. И по нескольку раз в году мне случалось бывать в девяностых годах у Виталия Александровича дома – в его однокомнатной квартире на краю города. Обращали внимание в шкафу или на столе толстые папки с черновиками. Акцорин иногда раскрывал чёрный дипломат с начисто отпечатанной рукописью – это чтобы побыстрее найти аргумент в нашем разговоре.

Я ждал, когда он окончит свою работу, скажет об этом, предложит полистать эти страницы – и передо мной нарисуется марийский мир – древний, мудрый, спокойный, с мерным, ходящим по кругу цикличным временем. Я надеялся – в моих руках окажется эта книга, и она мне многое и многое объяснит.

И Акцорин её закончил.

Это была его докторская диссертация.

Но собирается ли Акцорин её публиковать и защищать? Не всё же ей лежать в дипломате.