– Можно вспомнить, например, женщин-литейщиц. Конечно, они были не только у марийцев, существовали и в Прикамье, но там в основном производственницы, а у нас они – как жрицы – совмещали функции выполнения ритуальных обрядов и изготовления украшений. Такая специфика женщин-литейщиц характерна именно для волжских финнов. Их погребения очень богаты. Мы находим в этих погребениях наиболее яркие этномаркеры. Такие украшения обнаруживаются не в каждом погребении, а вот женщины-литейщицы – хранители этнической традиции, культовой традиции. Если мы находим такую женщину, то там обязательно полный набор этномаркеров, начиная с головного убора и кончая украшениями головы. Они в себе функцию сохранения этнической традиции аккумулировали. В их костюмах очень много оберегов, амулетов, их погребальный обряд отличается от остальных. Он остаётся марийским, но там очень много присутствует обереговых черт. Мы делали металлографический анализ льячек – маленьких керамических ковшичков для металла. И вот как интересно получилось: в основном там следы олова. А если посмотреть на марийские украшения, то они изготовлены из сплава на медной основе. Выходит, в этих льячках находился металл не для украшений, а для чего же тогда?

Ответ дали раскопки нескольких ветлужских могильников, в том числе, у деревни Русениха. Невероятно, но олово женщинам требовалось для вышивки. Из оловянно-свинцового сплава отливали тончайшую нить, которая вставлялась, вероятно, в костяную иголку. И можно было расшивать холст, одежду.

* * *

Орнамент – это древнее письмо. Его делали не для красоты, хотя он обязательно нёс её в себе. Главное было – записать в нём важные для людей вещи. О себе, об окружающем мире, о предках, уберечь себя этими записями от злых сил, выставить на их пути знаки, которые не дадут приблизиться беде.

Вышивка, пролежавшая в земле больше тысячелетия, не просто хрупка – она эфемерна. Ткань, на которой были нити, давно исчезла, истончился металл. Узор можно видеть только в самые первые секунды, когда он открывается археологу. И тут же орнамент превращается в серую металлическую россыпь – всё, записанное предками, исчезает навсегда, безвозвратно. Но экспедиции Татьяны Никитиной удалось зарисовать, зафиксировать два орнамента.

* * *

– Узор похож по сюжету на косой крест в квадрате, косой крест, чередующийся со столбиками, но отличается по размерам, по пропорциям, расположению от современного. Ведь и сейчас у марийцев вышивка развита. Но с металлической нити со временем женщины перешли на волоконную: это удобней, легче. А, может быть, такого количества металла не было? Те кусочки мы взяли, сфотографировали, промерили, сделали анализ. И металловед Сергей Якубович Альбеков из технического университета сделал расчёт, сколько нужно металла, чтобы изготовить один метр нити. Она тоненькая: оказалось достаточно одного браслета, привозного пусть даже, у нас своих источников меди не было – расплавить и вышить целое платье.

* * *

Вековой лес шумит над нами, живыми и мёртвыми. Мёртвыми – совсем не чужими, не "первобытными племенами", как писали авторы скучных учебников, а нашими далёкими предками, умными, сметливыми, ценящими красоту, дорогими для нас. Они наши, ведь поколения их потомков никуда не ушли с этой любимой ими земли – расселились по ней, пусть кто-то сменил со временем язык и религию.

* * *

– Очень уважаю марийцев, марийскую культуру и не перестаю ею восторгаться. Особенно в последние годы, когда занялась IX–XI веком, – говорит Татьяна Багишевна. – Это действительно сказка. Но если вот так смотреть на жизнь объективно, то марийцы не одни единственные. Мы не уникальный этнос. Есть удмурты, коми. Культура любого народа достойна, чтобы её любили. Наша красота, наша практичность, наша уникальность может по-разному выражаться. Я иногда перед студентами выступаю, читаю лекции, они мне говорят: "Это периферийная культура". При этом в слово "периферия" вкладывается такое пренебрежение: есть центральная, а есть периферийная… Я им говорю: у истории культуры не бывает периферии. Культура не бывает высокой или низкой – только разной. Можно не знать о компьютере, но много знать о Вселенной или о своей природе. Просто культуры говорят на разных языках и друг друга не всегда понимают.

Язык до Киева доведёт

Он стоял заутреню во Муроме

Ай к обедне поспеть хотел

В стольный Киев-град.Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник"

Кажется, что нового можно открыть для себя в поволжских древностях, оказавшись далеко от дома, в чужой уже теперь стране – в Киеве?

Да, конечно, это – какое неуклюжее выражение – "матерь городов русских". Но всё это в таком далёком прошлом. И что нас может связывать сейчас?

Пламя свечки трепетало в подземных сквозняках. Ближние Антониевы пещеры Киево-Печерской лавры. Узкие коридоры. И ниши. В нишах… Где-то в глубине за стеклом взгляд выхватит вдруг потемневшие кости. Чьи?… А вот накрытые стеклом, аккуратно завёрнутые в ткань мощи.

Ступени вниз, поворот узкого – не разойтись двоим – коридора, ступень вверх, расширение, прямой длинный штрек, конец которого теряется в темноте…

Эти подземелья имеют поистине чудесное свойство. Вырытые монахами больше тысячи лет назад пещеры, где они когда-то жили, стали со временем местом их упокоения. И оказалось – влажность, качество почвы, температура были здесь такими, что многие погребённые здесь тела оказывались нетленными, сами собой превращались в мумии.

Для чужих в монастыре открыто лишь несколько отрезков пещер, имеющих сотни и сотни метров подземных коридоров. Сегодня я попаду в те их участки, где не приходилось бывать раньше. И увижу человека, о котором знаю с детства. Что скрывать, наверное, именно ради этого, оказавшись в Киеве, я отправился в эти пещеры.

Справа за поворотом наклоняюсь над стеклом, придерживая свечку так, чтобы воск на него не капал.

Голова лежащего человека скрыта под плотной тканью – лик святого нельзя видеть смертным. Под покрывалом, в которое бережно завёрнуто тело, не скрыта только правая рука. Она лежит на груди – тёмная, почти чёрная. Маленькая, ссохшаяся ладонь. Пальцы кажутся длинными и тонкими – как у музыканта. Они сложены так, словно человек хочет освятить себя крестным знамением.

Но, наверное, пальцы эти были другими – толстыми и мощными.

Мёртвый человек передо мной – в это трудно поверить – Илья Муромец.

Ну, да, я знал: свои дни он закончил в почтенных годах именно здесь, в Печерском монастыре. Он болел. А воином был знаменитым, упоминания об этом человеке можно найти даже в скандинавских летописях: там говорится про витязя Илью Русского, жившего около тысячи лет назад. Кстати, именно в германоязычных летописях, как считает замечательный историк Лев Клейн, – первоисточник этой фразы про "матерь городов". В немецком "город" – "die Stadt" – женского рода! По его версии, политический интерес к жизни Киева в средневековой Европе был велик, фразу, которая была там в ходу, некритично перевели. И мы продолжаем уже который век простодушно вдумываться: а нет ли в этом речении какого-то глубокого смысла.

По смерти Илья объявлен был святым – мощи его обнаружились в пещерах нетленными.

Вот эта рука сжимала меч. Она крепко держала поводья коня. Она пустила стрелу в Соловья-разбойника, выбив его "око со косицею". Вот эта…

К Илье Муромцу словно бы тянутся силовые линии русского эпоса – былин, век которых кончился около восьмисот лет назад, пришедших к нам как немыслимым образом уцелевший живой осколок, живой голос далёкого времени. Без Ильи Муромца невозможно представить себе других русских богатырей. Их сравнивают с ним, ставят с ним рядом. Добрыня – тот на белом коне, благородный, премудрый, благочестиво слушающийся свою матушку как подобает. Алёша – удалой и коварный, берущий Змея обманом – что с ним церемониться: змей?! Но он хитроват, этот Попович, умеющий уладить свои дела за счёт других, соблазнить мимоходом чужую жену.

С Ильёй рядом в былине ставят ужасного исполина Святогора. Он случайно бросает Илью вместе с богатырским конём к себе в карман и ощущает вдруг неимоверную тяжесть: Илья Муромец – настоящий богатырь, и это невозможно не почувствовать. Святогор – это дух и плоть ещё более глубокой древности. И он трагичен: эту гору – неслучайное созвучие – уже не держит Мать сыра земля. Он уходит, оставляя Илье Нечто – силу, знание, память? Святогор просит Илью уловить дыхание этого огромного уходящего богатыря, когда за ним уже, как говорили раньше, затворена дверь гроба.

А кому оставляет это Нечто Илья?

В школе дети читают былину о первой его поездке – из Мурома в Киев, о том, как справился только-только вставший на больные ноги богатырь с Соловьём-разбойником, с силушкой, которой было под Черниговом "черным-черно, ой черным черно как чёрно ворона". Меньше знакомы былины о трёх поездках Ильи Муромца, о трёх его богатырских подвигах, о том, как удалось справиться и с Идолищем Поганым, и с "собакой Калином-царём", не платившим князю Владимиру, современным языком говоря, законно положенные налоги. О гневе на Илью самого князя Владимира и раскаянии – да уж, эта власть всегда вспоминала героев тогда, когда под ней шаталось кресло.

А вот имя "Сокольник" не говорит обычно никому и ничто. Меж тем это сын Ильи. Была ли у него семья, былины умалчивают. Наверное, Илья не относился к людям "домовитым" – у него была совсем другая жизнь.

Наверное, не умел он легко находить общий язык с женщинами, крутить с ними любовь как румяный и улыбчивый Алёша. Но сын у Ильи был. Кто скажет, какой поворот сделала его судьба, что рос Сокольник без отца где-то "за морями у бабы Салыгорки". И с отцом встретился только на поединке – как пришедший из-за морей противник. Илья – старый уже человек, взявший верх над молодым воином, спрашивал его, кто он, откуда. Только тогда и узнал всю правду и расцеловал найденного сына. А дальше всё было страшно: у Сокольника взыграла спесь – он оставался побеждённым и помилованным, что было позором. Но ещё можно было всё изменить: сын напал на отца подло – когда тот спал. Открыв глаза, Илья вскочил и нанёс Сокольнику единственный удар – смертельный. Этим кончилась былина – не нашлось складных слов о том сказать, что Илья пережил в тот день.

Нам кажется, что об Илье Муромце всегда знали все русские люди. На самом же деле, скорее всего это совершенно не так.

Его точно помнили в Киеве, и свидетельства о хранящихся в подземельях мощах богатыря известны с XVII века.

Его помнили в Муроме. Однако самое старое свидетельство этого, я нашёл в записках академика Петра Палласа. В 1765 году он, тогда ещё молодой учёный, отправился во главе экспедиции на восток России. Перед ним и его товарищами была поставлена задача всесторонне изучить те места, где он окажется – с точки зрения ботаники, зоологии, геологии, этнографии, лингвистики. Паллас провёл в экспедиции несколько лет. Он оказался в Казахстане, в Сибири. Этот человек, родившийся в центре Европы, в Берлине, тяжело переносил морозы, болел. Но неутомимо вёл дневник. На первых страницах, описывающих его путешествие, мы найдём описание Мурома: там экспедиция остановилась по дороге на несколько дней. Паллас пишет: "Построена на дороге деревянная святому Илье Муромскому посвященная церковь, и при оной находится в часовне колодец, который выкопал сам святой отец, и воду из оного простой народ почитает за весьма целительную, особливо от головной и очной болезни, если оною моются с благоговением". Обратим внимание: часовня и колодец – не в городе. И очень важная деталь: в тексте нигде не говорится о том, что почитаемый святой – это богатырь из былины. Этого Паллас не понимал.

Причина состоит не только в том, что он, немец, скорее всего, не знал русские былины. Вероятно, их совершенно не знало и само просвещённое российское общество. Ведь оно не пело былины и не слушало их. Это делали совсем другие люди очень далеко от столиц.

Если бы это было не так, русское читающее общество не потряс бы в начале XIX века сборник "Древние российские стихотворения" Кирши Данилова. Именно в нём были впервые опубликованы былины и скоморошины. Кто такой Кирша Данилов, который упоминался в книге 1804 года, и где он жил, так никто и не узнал. Достоверно известно только то, что собраны "стихотворения" были после 1742 года, оригинал находился в собственности владельца уральских заводов Прокофия Демидова и, разумеется, не дошёл до наших дней, но всё же с него была снята копия. "По смерти его рукопись сия перешла к Н.М. Хозикову, а им уже подарена в 1802 году Его Превосходительству Фёдору Петровичу Ключарёву. По рассмотрении оригинала, он нашёл их довольно любопытными для просвещённой публики и поручил издать, служившему под начальством его, воспитаннику Московского университета (ныне калужскому губернскому почтмейстеру), А.Ф. Якубовичу. Г. Якубович, выбрав лучшие, по его мнению, из сих стихотворений, напечатал сей памятник поэзии протекших веков, в Москве, в типографии С. Селивановского, 1804 года, в 8 долю листа, на 824 страницах, под названием "Древние русские стихотворения"" – так описал историю появления былин в печати в 1818 году их второй публикатор Константин Калайдович. И даже после появления этого сборника общество ещё не одно десятилетие относилось к ним как к тому, что уже принадлежало прошлому, пока люди, интересовавшиеся духовной жизнью народа, не услышали их, почти случайно, от онежских и архангельских сказителей.

Оказалось, что Илью помнили и на Русском Севере.

"Муромец" – мы привыкли, что этим словом называют жителя города. Невероятно древнего Мурома, ведь первое упоминание о нём в "Повести временных лет" относится к 862 году. Но это не торжественные слова об основании, как можно подумать. Летопись фиксирует происшедшее событие. Это значит, город был хорошо всем известен и потому не нуждался для современников этого текста в дополнительной характеристике, был задолго до этого – иные варианты просто невозможны.

Теперь обратим внимание на небольшую деталь: Илья – не житель Мурома, он выезжал "из села да с Карачарова". Это сейчас оно формально входит в состав города, примыкая к нему с юга. Несколько поворотов дороги, и за новыми микрорайонами начинается длинная улица деревенских домов. А около магазина надо свернуть влево, на дорогу, которая спускается к Оке. Внизу, у горы, и будет часовенка с колодцем.

Для тех, кто жил много веков назад, Карачарово – это, конечно, не Муром.

Но слово "Муромец" могло быть образовано не только от названия города, но и от, мы бы сказали, названия национальности "мурома". Абсолютно аналогично: "мари" – "мариец", "эста" (именно так это слово звучало в то время) – "эстонец". Значит, "Муромец" – применительно к Илье – конкретное указание на его племя.

Племя нерусское, родственное мордве и марийцам. Исчезнувшее, растворившееся в дали прошлого.

В Нижегородской области остались после него Муромские леса. Там жила мурома. И не надо удивляться, что клин их вроде бы не на том берегу, где город, и отходит от него на добрую сотню километров.

Озеро Муромское в пойме рядом с Нижним Новгородом – на другом берегу Волги, Многочисленные Муромцевы – сёла и деревни по соседним областям. Мурмино – посёлок недалеко от Рязани.

"Мурома – язык свой" – говорилось в летописи. Он исчез. Всё, что он него осталось, это названия речек, сёл и деревень вокруг Мурома. Их можно выписать с карты и начать над ними размышлять. Они будут иметь русское оформление, возможно, окажутся связаны с древними забытыми именами, и смысл их сразу не откроется. Впрочем, слова окажутся похожи на те, которые есть в языках мордвы – мокшанском и эрзянском. Попробуем: Кутарино, Пертово, Илимдиг, Нулка, Туртапка, Траслея, Сноведь, Ильмис, Сала, Шокино, Лехтово, Санчур, Мутор, Выкуши…

А ещё язык превратился в местный говор. В его мелодию.

У меня запечатлелся этот говор муромских окрестностей. Он мягок, в нём не глотают просто так гласные, а чуть выпевают их в разных тональностях. Получается интересно и необычно: "угурцы" (на втором слоге мелодия чуть возвышается и его тянут как вдвое более длинную ноту, а потом резко снижат тон и завершают слово нотой короткой). Одного из людей, звонящих иногда мне по работе, я узнаю даже не по голосу, а по этой мелодии, с которой он привычно говорит, хотя давно уехал из Мурома. Я заслушиваюсь этой мелодией невольно. И подсознательно жалею всякий раз, что так быстро закончился разговор (а человек этот – руководитель, и его задача – быстрее решить вопросы). Может быть, это желание слушать его речь – отложившаяся в моём сознании память очень раннего детства. Я жил вместе с родителями в Муроме в год-полтора, когда только-только начинают повторять за людьми первые слова.

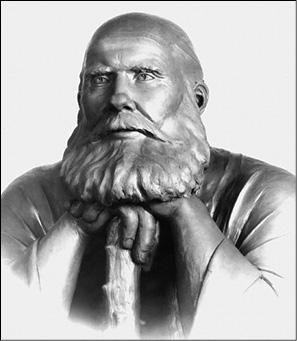

Илья Муромец. Реконструкция Сергея Никитина

Илья Муромец говорил на двух языках. А по-русски – именно с такой мелодией, только ещё более сильной. Это сейчас то, что мы услышим в окрестностях Мурома, можно считать диалектом. А тогда – это был акцент в классическом виде. Так теперь мы на слух легко чувствуем по мелодии речи заговорившего по-русски эстонца, чуваша, татарина. И не можем объяснить, что именно в разговоре выдаёт их безошибочно.

Идея былины открывается для нас новой гранью (а для современника Ильи она была совершенно естественной и понятной!): нерусский человек едет служить русскому князю Владимиру. Едет по доброй воле, чувствуя его настоящим, "правильным" властителем своей страны. Не Муромской страны, а другой, великой, которая уже вбирает в себя народы, делает их своими, братьями, защищает их от врага, понимаемого уже вполне как общий. Может быть, это и есть идея России – особенной страны, которая собирает тех, у кого "язык свой": не даёт людям пропасть в лихолетье. Легко в ней побрататься с её жителями, принять их веру, пойти в открытые и совсем не коварные объятья. Здесь быстро становятся своими. Так спустя несколько веков, принимая веру и власть Москвы, оказались в ней своими многочисленные Юсуповы, Тургеневы, Салтыковы, Бичурины, Уваровы.

Но Илья оставался, будучи совершенно своим, всё-таки муромцем. И вёл он себя не как другие богатыри – национальный характер, знаете ли. Загадочность, природная независимость, добрый нрав в сочетании с ужасной по сути силой, которая проявлялась как-то очень спокойно, меланхолично даже, не порывисто, не нервно: ну, просто это то, что называется сейчас "горячие финно-угорские парни".